打開社交媒體“拿得起放不下”的秘籍

王瑋 蘇倩倩 沈敏

社交媒體使得人人互聯,迅速編織成一張虛擬的人際大網,深入滲透到我們的工作生活中。在這個充斥著形形色色內容的信息海洋里,每個人都是信息的發出者,社交媒體仿佛是流動著的數不清的水分子,因為它們,讓信息走出孤島,逐漸形成了聯系在一起的、充滿活力的海洋生態圈。社交媒體的威力如此之大,從年輕一代的“數字原住民”到年長一族的“數字移民”,所到之處悉數網羅。借助社交媒體的魔力,人們開始從現實世界步入虛擬空間。

中國社交媒體的發展歷程

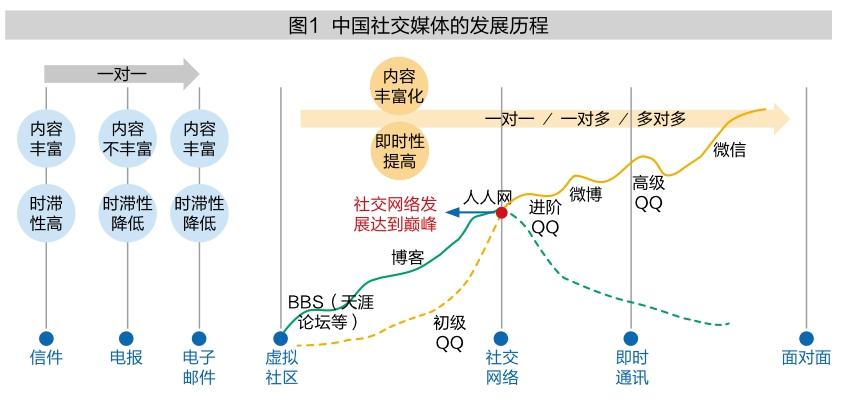

社交媒體的發展歷程,其實就是人類溝通方式的進化史。它記錄著人們從效率低下、存在時滯的信件到可以瞬間收發的電子郵件(e-mail),從可以和多人灌水聊天的虛擬社區到基于熟人關系的社交網絡,進一步發展到可實時溝通的即時通訊(Instant Messaging),最終向面對面交談(faceto-face)的溝通模式靠近。細細想來,社交媒體的每一次“揚棄”都是在做一種努力,那就是幫助人們縮短空間距離、打破時間界限,從而試圖達到面對面溝通的效率和效果。因此,本文以此為線索梳理中國社交媒體的發展歷程(圖1)。

從虛擬社區到社交網絡

在中國社交媒介連上互聯網之前,我們依靠一紙信箋來傳遞信息、加強聯系,不僅費時費力、交通不便,而且時滯嚴重、效率低下。接著,電報的出現大大提高了信息的時效性,受制于高昂的傳遞費用,不得不以內容大幅減少為代價,導致一直處于“內容與速度不可兼得”的尷尬境地。隨著互聯網的出現,e-mail瞬間收發與大容量的優勢很好地解決了這個問題,極度依賴人工的郵遞服務被技術的創新狠狠甩在身后。但是,開放程度差、信息較為例行化的e-mail真能滿足人們擴大朋友圈的社交需求嗎?

社交媒體的每一次“揚棄”都是在做一種努力,那就是幫助人們縮短空間距離、打破時間界限,從而試圖達到面對面溝通的效率和效果。

答案顯然是不能,于是就有了人們對虛擬社區的探索。1994年,中國大陸第一個互聯網BBS“曙光站”誕生;1996年,求伯君在珠海搭建了西線BBS;接著,利方在線成立,并開辟“談天說地”和“體育沙龍”兩個版塊。一時間,各路大牛憑借著敏銳直覺紛紛聚集到互聯網行業,兵分幾路,共同開啟了中國社交媒體最初的混沌時代。而中國論壇的真正爆發還要歸因于1997年足球迷老榕在四通利方體育沙龍上發表的一篇《大連金州不相信眼淚》。那一年,國足再一次止步世界杯預賽十強,這篇帖子瞬間引爆全網,讓體育界甚至全中國認識到網絡論壇的傳播威力。

自此,BBS開始強勢發力,呈現一片欣欣向榮之態。之后三年,“貓撲大雜燴”(貓撲的雛形)建立,“西祠胡同”誕生,“天涯”問世,直接催生了大量網絡寫手與新興詞匯(如灌水、潛水、菜鳥等)。這三大中文論壇也成為了中國初代網民的社交集中地。顯然,BBS超越了電子郵件的定向通訊功能,允許多用戶就各種主題自由發帖。正如一個公共的包含多個議題的社區會議,參與者可以瀏覽感興趣的主題帖并隨時進行討論,這極大擴展了用戶的社交半徑,提升了信息傳播的頻率與深度。

跨入新世紀,中國互聯網經歷了難熬的資本寒冬之后,又重新爆發出“不死不休”的頑強生命力。乘此東風,Blog也從西方傳入中國,為自媒體的發酵培育了土壤。2002年,專欄作家方興東和王俊秀一起發表了《中國博客宣言》,首次將Blog翻譯成“博客”,期待著“博客文化能引領中國向知識社會轉型,博客關懷能開啟一個負責的時代”。讓人唏噓的是,方興東的預言未能成真,初期博客的開放性差使得網民并不買賬。直到2005年,新浪重拳出擊,推出Blog2.0公測版,利用名人效應贏得大量忠誠用戶,率先占領博客市場。騰訊、搜狐、網易緊跟其后,各類門戶博客的全面爆發也帶動網絡文學和自媒體文化不斷向前發展。

不同于論壇的多用戶不定向發帖,博客以博主為話題發起人,其他用戶選擇瀏覽或評論。這就好比大型會議中主題既定的分論壇,博主就是分論壇的主持人,在這里參與討論的都是對主題興趣濃厚且相對專業的人員。可見,博客創立了“一主多輔”的新型交流模式,用戶可以關注自己感興趣的博主,針對性更強,溝通效率也更高。

彼時的中國已經全面進入以用戶生成內容為主導的Web2.0時代。一時間,在網上發布信息的門檻越來越低,同時缺乏合理的篩選與分流機制,使得互聯網這條高速公路越來越擁堵,用戶社交網絡的在線運用與滲透面臨阻滯。這就導致當時在西方發展一片光明的社交網絡服務(SNS)無法在中國找到一條合適的發展道路,直到留美歸來的王興帶來了一線希望。

回國創業的王興從第一次失敗中吸取經驗,發現“多多網”的用戶一般會每周登陸一次給朋友留言私信。這讓他恍然明白“熟人關系”對一個平臺的價值,于是迅速調整團隊,在2005年底推出了模仿Facebook的校內網。雖然初期發展并不一帆風順,但是顯然方向對了。一時間,校內網出現了許多競爭者,如北大的底片網、陳一舟的5Q網,SNS模式終于爆發出蓬勃的生命力。最終,與5Q網合并的校內網一步步占領了校園市場,用戶高達7000萬。2009年,校內網正式更名為人人網,標志著中國社交網絡的發展走上巔峰。

從社交網絡到即時通訊

在社交網絡領域,人人網并非沒有敵手,誕生于1999年的QQ就是它的最大威脅。進入新世紀后,QQ發展勢頭良好,積累了一定數量的活躍用戶,為與“人人”一戰奠定了基礎。2009年1月,QQ校友上線,向SNS邁出了試探性的一步,買下qzone.com域名,開啟QQ空間由個人主頁向社交網站的轉型。然而,這場讓世人矚目的SNS大戰未敲響鑼鼓就已悄然結束。QQ校友、QQ農場等空間應用似乎帶著社交的天然基因,憑借QQ的龐大關系網迅速擊敗人人網,成為當之無愧的國內第一社交網站。至此,QQ走上神壇,騰訊也奠定了社交帝國的統治地位。

然而,誰也不能忽視市場的變化,瞬息的遲疑與誤判就會錯失良機、落后于人,即使是屹立不倒的騰訊帝國也不能幸免。而這一次,騰訊與勝利失之交臂。

2007年,為了滿足用戶隨時隨地進行記錄和分享的需求,王興借鑒Twitter輕便的模式創建了“飯否網”,一出現便吸引了大量用戶,由此社會輿論平臺初現雛形。然而,由于言論過于開放,導致大量敏感詞匯充斥網絡,飯否網迫于輿論壓力不得不臨時關停。雖然其昌盛時代已經過去,但是短平快的信息發布方式已深入人心。有了前車之鑒,新浪把握時機,推出了國民現象級產品——微博,重新定義了互聯網信息傳播的方式。隨著移動互聯網技術的發展,微博憑借其天然的移動屬性迅速步入鼎盛時期。李開復在《微博,改變一切》中直言,“因為有微博,網絡傳播的社會化時代已經到來!”

這一次,騰訊整整落后8個月,緊緊追趕新浪的同時又身陷著名的3Q大戰。為了應對微博的種種功能,QQ豐富了在功能機上的一切應用,于2010年上線全新皮膚引擎、QQ大視頻、多問題驗證等人機交互功能,視覺設計上更簡潔明快。同年10月份,QQ同時在線人數創歷史新高,達1.2億人。然而,3Q大戰讓QQ傷敵一千自損八百,為PC時代染上了一絲凄愴的色彩。

在遼闊的互聯網時代,事物的更新換代總是出人意料。2010年,一款名為“kik”的社交App迅速躥紅。雷軍和張小龍都很看好它的發展前景,認為這是進入移動互聯網領域的天賜良機,于是分別開發了“米聊”和“微信”,展開了一場你追我趕的生死之戰。經過初期短時間的落后,張小龍的微信團隊開始奮起直追,接連推出了“搖一搖”、“附近的人”等功能,最終借助強大的基礎性能,贏得了這場戰爭的勝利。

作為即時通訊社交媒體中的佼佼者,QQ和微信不拘泥于文字表達,聽覺和視覺雙管齊下,讓人們既能文字寄情,又能語說心意,更能目視彼此,縮短心靈的距離,助力社交模式的變革,其豐富多維的功能讓用戶的溝通方式不斷向面對面交流靠近,為用戶打造極致的社會臨場感(Social Presence)。2019年1月15日,微信迎來一次“圍剿”,挑戰者分別是今日頭條張一鳴的社交產品“多閃”,快播創始人王欣的“馬桶MT”,以及來自錘子羅永浩發布的產品“聊天寶”。但是在微信這一社交霸主面前,其它的社交媒體也只能如夜空中的流星般一閃而逝。

指尖上的中國——微信

從2011年“微信”(Wechat)問世至今,共經歷了5個重要的發展階段:即時通訊階段——語音對講階段——全民聊天階段——視頻聊天階段——功能豐富化階段。截至目前為止,其全球用戶數量已突破10億,成長之迅猛令其它社交媒體只能望其項背。而微信真正的魔力更是淋漓盡致地體現在了它強大的功能上,具體包括溝通、支付、交通、媒體、虛擬商品、電子商務等方面,滲透在大眾生活的方方面面,實現了人們社交方式的再一次變革。

然而這一現象在美國則顯得不可思議,據調查,近六成美國人每天使用1-5個應用軟件,而幾乎三分之一的美國人每天要使用10個溝通工具。而在中國,近10億用戶只用一個微信就夠了。微信就好比中國家庭廚房里的一把菜刀,用這把刀可以完成所有的中餐配菜;而Whatsapp私信工具、Instagram圖片查看工具、Airbnb住宿預訂、Uber打車等工具就好比功能各異的西式餐刀,西式廚房的西餐就是由這一整套刀具來完成的。

2017年,微信驅動的信息消費總額達2097億人民幣,帶動了包括出行、餐飲、購物等3339億人民幣的傳統消費。微信憑借自身完美的商業閉環大大提升了用戶的使用粘性,深深植入到大眾生活之中,牢牢鎖定用戶群。截至2018年7月12日,微信支付可在全球四十多個國家/地區合規接入,跨境支付結算幣種已包含13種貨幣。受惠于小程序及微信支付越來越普及,2018年第三季度財報顯示,微信月活躍賬戶達10.8億,同比增長10.5%,日登錄量超過10億,每日有450億信息發送,4.1億次音視頻呼叫。微信以其優質的用戶評價和極高的使用率讓其它社交媒體望塵莫及,大大弱化了人與人的時空概念,營造了新型的文化氛圍,改變了人們工作生活的方式。

微信已經深深地嵌入我們每天的生活中,以下的場景大家一定不會陌生(圖2):早上醒來,刷刷朋友圈,瀏覽昨晚的好友動態,查看早間新聞;出門后,掃微信乘車碼上公交地鐵,接著打開公眾號,閱讀幾篇優秀的公眾推文;下車后,用微信支付購買早餐,上午在公司處理群消息,中午微信聯系同事一起用餐并發起群收款;傍晚下班后,路過超市,領取商家紅包后用微信支付購買晚餐,晚餐后跟遠在家鄉的父母微信視頻聊天。以上的場景是如此的熟悉,又是如此的溫馨!微信已經完全滲透到我們的工作和生活中,悄悄地把工作和生活聯系起來。

就像人離不開空氣,魚離不開水一樣,社交媒體正逐漸變成我們工作和生活的必需品,仿佛罌粟般讓我們深陷其中,欲罷不能。我們渴望近一點、再近一點地接觸它、擁抱它;同時,我們又恐懼社交媒體帶來的零距離。社交媒體這把雙刃劍該如何使用,已經成為擺在我們面前亟需思考的社會問題。而作為社交媒體中的佼佼者,微信仿佛一個巨大的磁場,全方位地將用戶吸附其中,逐漸成為“國民級”社交軟件,潛移默化地影響著我們生活的每個角落,打造了“全民微信”的認知體驗。

微信的“魔力”:技術跨界擴張,文化深耕細作

微信的成功得益于它將技術與文化完美的結合,從技術悄悄過渡到文化,借此實現從溝通工具的使用到圈子文化的打造。現實生活中,我們時常觀察到以下四種現象:虛擬世界熱火朝天,真實世界孤獨更深;利用微信管理“圈子”,尋求歸屬與認同;人際邊界逐漸消失,社會角色開始模糊;過度依賴微信,生活被微信“綁架”。以下將從這四個現象入手,分析微信各種功能背后蘊藏的文化現象。

微信的成功得益于它將技術與文化完美的結合,從技術悄悄過渡到文化,借此實現從溝通工具的使用到圈子文化的打造。

熟悉的畫面,孤獨的內心

想象這樣一個場景:熱熱鬧鬧的除夕夜,一家人歡聚一堂,小圓桌上擺著滿滿當當的一桌美味佳肴,大家圍坐一起,年味十足。氣氛本該熱烈,可大家都在低頭忙碌,盯著手機時而微笑時而發呆,從同學群跑到工作群,馬不停蹄地給各方好友送去群發的新年祝福,餐桌旁只剩下年邁的父母與孤獨為伍。

這樣的場景屢見不鮮,想必你也一定經歷過。常常聽到有人疑惑:為什么最“親”的人就在身邊卻說不了幾句貼心話,和千里之外的好友卻能聊得火熱?偶爾也聽到好友感慨:在微信上聊天就像“趕場子”,這場還沒結束,下場已經開始,奔波于各種微信群中,只覺自己像個時刻化好妝的“戲子”,越來越孤獨。

無疑,微信打破了時空的界限,讓我們認識更多的朋友,擴展了我們的社交圈,可內心世界的孤獨卻在肆無忌憚地叫囂。追本溯源,該現象可能存在兩個原因:一是基于差序格局理論,“親疏有別”早已深深刻在中國人的心里,而高度互聯的社交模式已然扭轉了我們對“親”、“疏”的定義;二是由于微信本身“有限度”和“碎片化”的交流模式。

著名社會學家費孝通認為,社會關系就像一塊石頭拋入水中所蕩漾開來的一圈一圈的漣漪(如圖3),中心勢力的變化影響了圈子的大小和層級。而個人就處于圈子的中心。從古至今,中國人尤其看重親疏關系,而家庭一直是社會關系中最親密的圈層。隨著年齡的增長,每個人的社交圈就會從最初的家族為次親密群體變為家族、單位和社區三者分庭抗禮,逐步擴大個體的社交范圍。

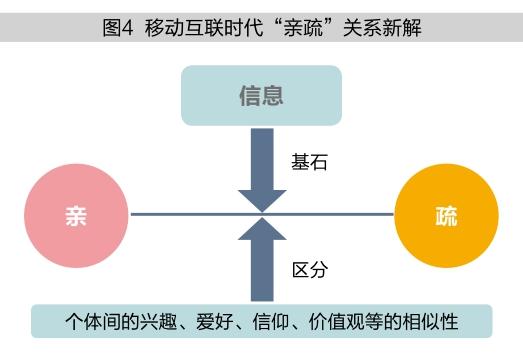

但是,今天的互聯網技術使得人人互聯,差序格局中的親疏關系又有了新的解釋(如圖4)。以互聯網傳遞的信息為基石,根據不同個體間的興趣、愛好、信仰、價值觀等方面的相似性,將匹配度高或者交流比較頻繁的個體或群體歸類于“親”的范圍,這顯然與我們傳統意義上將家人直接劃分為“親”的關系大不相同。相應地,在頻率和話題選擇上,對于那些自己感興趣的人或事,我們會保持極大的熱情以及較高的聊天頻率,這些人可能是志趣相投的同學或好友。而基于血緣的強關系,由于彼此過于了解,往往容易被我們忽視,慢慢演變成“一個星期都說不了兩句話”的弱關系。

此外,由于微信“有限度”和“碎片化”的交流模式,人們在表達上往往顯得“意猶未盡”,因此也產生了許多“孤獨癥患者”。線上的多窗口對話和群聊拓寬了社交圈,人們在同一時間可能面對的是許多不同的個體或群體,往往一個對話結束后需要快速切換角色進入到下一個平行的聊天界面,這就導致無法深入聊天,出現應付式的潦草回應。遺憾的是,我們打開了一個朋友圈子,卻沒有打開一個心靈世界,在熱火朝天的交談、忙碌的在線交流之后,回歸現實世界,發現留給我們的是更深的孤獨感。

圈子的歸屬感,身份的認同感

“圈子”這個詞并不新鮮,“娛樂圈”、“記者圈”等都屬于“圈子”。我們每個人都因為工作、興趣、經歷、性格等各種原因而身處不同的“圈子”,用我們自己的標準界定圈內人和圈外人,從“圈子”里獲取圈內人的身份認同感和歸屬感,這也就構成了帶著個人DNA的社交網絡。

正如心理學家海德(F. Heider)提出的改變態度的“平衡理論”,也被稱為“P-O-X理論”,P代表認知主體,O為與P發生聯系的其他個體,X則為P與O發生聯系的一個任意對象。而在互聯網技術的支持下,“P-O-X”模型向立體化演變,學者們賦予X新的涵義,即對信息持有的態度(如圖5)。該理論講的是一個人會在自己的認知架構內,組合彼此之間對一些事物的態度,形成不同的各類群體(即我們所說的“圈子”),并且常常受他人對該對象態度的影響,達到再次平衡,人們會不斷向與自己態度一致性較高的群體靠近。

微信作為使用頻率最高的社交媒體,毫無疑問為我們建立圈子、走進圈子提供了堅實的技術保障。我們可以利用“朋友圈分組”功能將列表好友劃分為不同的“圈子”,如有一起考研的研友,有一起運動的健身愛好者,有工作學習中的前輩,也有青梅竹馬和閨中密友。如果說“朋友圈分組”還屬于個體基于主觀意愿的自我管理行為,“微信群”功能則天然帶有“排他”屬性,無論主動還是被動,個體已然被強行劃分為“圈內”或“圈外”,基于共同的目標、相似的愛好經歷而獲得歸屬感。

此外,在微信這個龐大的社交網絡中,我們常常需要從不同“圈子”的朋友那里獲得認同,因此我們會以適度或者過度曝光自己為代價,以換取他人的欣賞、贊同與認可。最常見的就是朋友圈的日常動態,一旦發布,我們就會期待得到好友的“點贊”與“評論”,點贊與評論越多,越能滿足我們渴望被關注以及期待獲得他人認可的心理需求。那么,為什么我們需要“圈子”,需要從不同的“圈子”中獲得身份的認可與歸屬呢?

究其根本,這是由中國人融于骨血中的“集體主義”思想所致。我們的傳統文化告訴我們:每個人都是社會家國的一份子,誰都不能離開集體而獨立生存;我們需要和他人合作,完成難度系數較高的工作;我們也需要得到他人的認可,古時是父母君主,現在是領導朋友。因此,我們很難離群索居地當個“獨行俠”,我們需要“圈子”給我們安全感和歸屬感,以此不斷加強自己不同角色的身份認同感。于是,當我們要完成一項工作時,我們會建立一個工作群,將所有進展與問題都展示在這個“圈子”里,每向前跨進一步都會有人認可,每遇到攔路虎都有伙伴一起面對;當我們想要排解心情得到安慰時,報喜不報憂的我們通常會將動態展示給最懂我們的三兩摯友,這個小小的“圈子”會陪伴我們走過人生的寒冬與低谷,無論何時都是我們溫暖的歸宿。這就是“圈子”帶給我們的歸屬感,讓我們時時刻刻能感受到作為“圈內人”的身份認可感。