蕎麥的傳統(tǒng)知識和文化

宋英杰 龍春林

無論是人類誕生的初期,還是科學高度發(fā)達的今天,植物都是人類直接或間接獲取日常生活中絕大多數生活必需品的主要來源蕎麥與彝族文化有著根深蒂固的聯(lián)系,它從未退出彝族人的生活作為彝族人歷史記憶的承載物,日常生活中傳統(tǒng)習俗的象征、感情表達的媒介,蕎麥維系著彝族人精神文化的延續(xù)與傳承。

植物是生物多樣性的重要組成部分,是生態(tài)系統(tǒng)中的生產者。人類對植物的認知過程就是通過實踐不斷總結經驗,積累知識,直到建立一整套與環(huán)境相適應的傳統(tǒng)知識體系。這樣的知識體系不但為更好利用植物資源提供了依據,而且也成為目前制定保護植物資源策略的重要基礎。以傳統(tǒng)植物學知識和文化作為主要研究對象的民族植物學,具體研究的植物有很多,例如云南石梓、地涌金蓮、七葉一枝花、粉花羊蹄甲、鐵刀木、馬纓花、胡椒、水冬瓜等,其中,寥科蕎麥屬的蕎麥作為一種具有悠久栽培和馴化歷史的作物,是被彝族人民種植最久的植物,也是民族植物學研究的良好材料。

蕎麥具很高的營養(yǎng)價值,兼有藥用功效,在世界各地廣為栽培,主要分布于歐亞大陸、日本、北美及巴西等地,其栽培種類有甜蕎(Fagopyrum esculentum)和苦蕎(F.tataricum)。中國被認為是最早栽培蕎麥的國家,蕎麥屬大多數野生近緣物種也分布在中國。栽培苦蕎從中國南部到西伯利亞均有種植,特別是在喜馬拉雅山脈較高海拔地區(qū)。有關苦蕎的起源,學術界有多種觀點。較早的認為苦蕎起源于喜馬拉雅山及中國西北部,新近的觀點認為川滇一帶是蕎麥的起源中心。出土的實物、文字記載都表明中國種植蕎麥及蕎麥文化有著悠久的歷史。但隨著社會、經濟的發(fā)展,蕎麥農家品種(指經過長期馴化的、在當地環(huán)境中選育或演化形成的、已適應當地自然條件和文化環(huán)境的、與其他種群相區(qū)別的傳統(tǒng)遺傳資源類型;具有明顯的地域性,并與當地文化相互作用)及其傳統(tǒng)知識和文化也正面臨著流失。

蕎麥與彝族的淵源

在眾多少數民族中,以彝族種植蕎麥的歷史最為悠久。彝族人口主要分布在云南、四川、貴州三省。蕎麥是彝族人最古老的主糧之一,涼山彝族諺語說:“植物蕎麥大,人間母親大,動物綿羊大”。苦蕎中有稱為“額阿母”的品種,彝語中的“額”是蕎麥,“阿母”有母親之意。這些都反映了蕎麥在彝族農作物中的地位。據《西南彝志》記載,蕎麥自古就融于彝族的各種傳統(tǒng)習俗活動中,在彝族人心中有著崇高的地位。據傳,遠古時候,彝族村寨發(fā)生了一場大火災,糧食被燒得顆粒不剩。一位村民在一只反扣的碗下意外地發(fā)現(xiàn)了幾粒蕎麥種,并將艽種到地里,村民才慢慢有了糧食。為感激蕎麥的救命之恩,人們把每年農歷四月的第一個龍日定為“蕎菜節(jié)”,并一直沿襲了下來。云南楚雄地區(qū)《梅葛》中講述到,天神在創(chuàng)造世界時,為了讓人類活下來,撒下了苦蕎種子,說道:“格滋天神,撒三把苦蕎,撒在米拉山;撒三把谷子,撒在石山嶺;撒三把麥子,撒在延壽山。麥子出穗了,谷子出穗了,蕎子長出來了”。

蕎麥的神話故事

《西南彝志》記載了蕎麥在云南文山起源的神話故事。而在大小涼山流傳的創(chuàng)世史詩《勒俄特依》關于蕎麥的起源,是這樣說的:天神恩梯古茲的女兒茲俄妮拖嫁給地上的居木武吾后,從天上偷偷帶下了馬、大麻種子、圓根(蔓菁)種子、苦蕎和甜蕎種子,后來被天神發(fā)現(xiàn),他氣憤不已,詛咒讓這些作物都帶上各自的缺點。大麻不能蒸出酒;嚼圓根如同嚼水;收割苦蕎如追逐影子;打蕎籽辛苦如收尸;甜蕎花多籽少。這段敘事表達了彝族的支系諾蘇人對自己艱難生存的一種描述,在高寒的山地中,土地狹小、干旱、貧瘠,人們辛苦勞作,收獲卻有限。對他們來說,蕎麥顯得尤為珍貴。

關于蕎麥的起源還有不同的版本,《涼山彝族飲食文化概要》中記述彝族先人多次尋找蕎麥的故事是這樣的:“曲浦居木氏,一心想種蕎麥,去到茲阿爾娘山,初次去尋找,圍繞山腳找,遇見一種無用蕎,人稱小籽粒紅桿蕎,蕎花雖開不結籽,偶有籽粒也無粉,不是可種的食用蕎。再次去尋找,圍繞山腰找,又見一種無用蕎,人稱小籽白桿蕎,蕎花朵朵亂蓬蓬,顆粒尖細如斯草,不是可種的食用蕎。回山又去找,圍繞山頂找,山頂找著真蕎了,株壯根腳穩(wěn),枝密葉茂盛,是株皆著花,是花皆結籽,顆顆籽粒飽,這是可種可吃的真蕎了。曲浦居木氏帶領眾人去種蕎”。

在貴州省威寧彝族回族苗族自治縣,流傳著蕎麥的神話故事,例如蕎麥的源起、“姑奶”(蕎麥粥的彝語)的本源、蕎麥的象征意義和社會地位,這些都充分體現(xiàn)了蕎麥在人們心目中的特殊地位。彝族古籍《估哲數》記載:“稻子是糧食中的王;蕎子是糧食中的君長;大麥是糧食的臣子;小麥是糧食的布摩(主持祭祀活動的巫師。其中一部分人諳熟經文,通曉本民族的歷史、典故、醫(yī)藥、歷法,主持喪葬儀式,為人祈福禳災是其主要職能);苦蕎是俊男;甜蕎是美女;燕麥是少婦;大麥和小麥是糧食中的武士,披堅執(zhí)銳;豇豆是糧食中的財主;大豆是糧食中的綿羊;小豆是糧食中的年豬;稗子是糧食中的窮漢”。

這些有關蕎麥起源的神話中,體現(xiàn)了諾蘇人對先人的記憶是與蕎麥緊密相連的,同時也表明蕎麥是生命繁衍的象征。

蕎麥的飲食文化

一般來說,除了少量把蕎麥磨成小籽粒,去殼,蒸蕎麥飯食用外,主要是把蕎麥加工磨成精粉蕎面,制作成蕎餅、蕎年糕、蕎涼粉等食用。在云南楚雄地區(qū)的彝族人聚居區(qū),蕎食吃法有調稀后烤(分發(fā)酵、不發(fā)酵兩種),揉面成團后烤或者燒。四川涼山地區(qū)的苦蕎烹調方法很多,如煮蕎饃、烤蕎饃、煨蕎饃、兩摻蕎饃、千層餅、蕎面薄餅、蒸洋芋蕎面疙瘩、蕎米飯、蕎糝飯、炒蕎面疙瘩、蕎涼粉、蕎糊糊、蕎麥葉做成菜肴,等等。云南峨山等地的彝族同胞農歷八月十五會制作蕎蒸糕、蕎年糕。貴州威寧地區(qū)的彝族同胞還用蕎面粉加工成名小吃威寧酥等。另外,彝族人經常把苦蕎當作藥物來使用。比如,當家里的牲畜患病發(fā)炎時,給它們喂食苦蕎,炎癥能夠得到消除;民間有高燒不退時捏生蕎面團敷在心口上涼血的偏方。新生嬰兒脖頸、腋窩、腿根發(fā)生粘連時用苦蕎面做爽身粉,胳帶脫落后如感染發(fā)炎則用苦蕎粉消炎。這些用法也都被現(xiàn)代蕎麥生物活性研究所證實。

彝族人民不僅把蕎麥當作一種滿足生活基本需求的糧食作物,還常常將其用于各種社會交流中。比如同村鄰居及親戚往來,往往會送蕎粑粑或蕎麥顆粒作為禮物,來表示祝福。所以,蕎麥不僅是彝族人日常生活中必不可少的糧食,而且已經深入彝人的生活,甚至一些富有哲理的思想,也借由蕎麥來表達。

蕎麥的農耕禮儀

在蕎麥播種當天,村民拿出農具和一些蕎種,放在自家的院子里。他們先把九塊石頭放在火塘燒至熾熱,然后用蒿草、馬桑、李枝、小杜鵑等樹葉覆蓋在石頭上,待冒出白蒸汽,把農具和蕎麥種子放在霧氣上熏蒸一會,這樣就祛除了不干凈的東西,才能招來神的保佑,使得蕎麥滿倉。

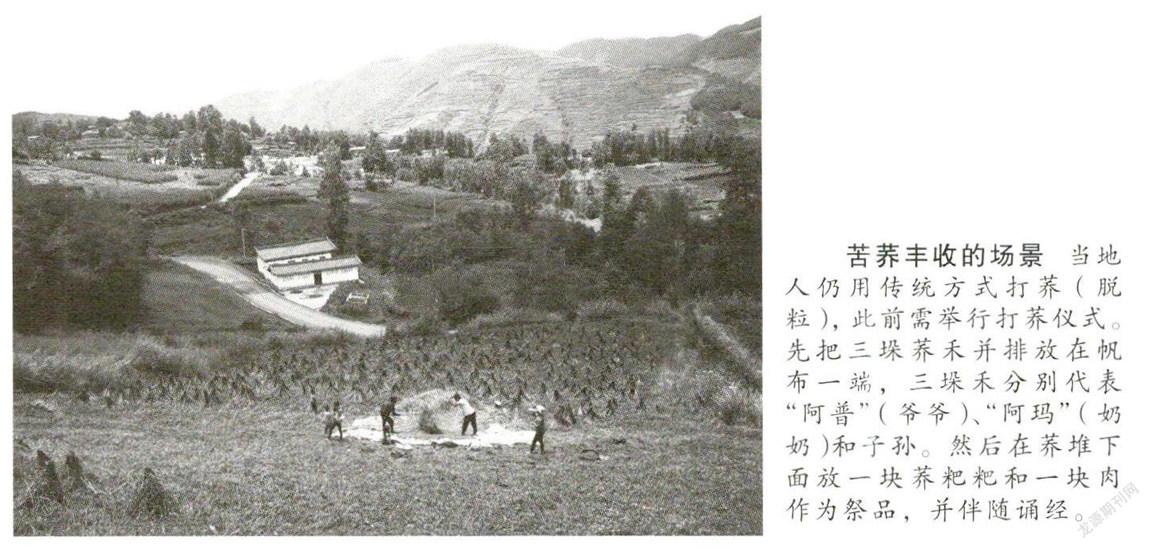

在四川涼山地區(qū),開始打蕎前,村民首先把三垛蕎禾豎在帆布的一端,分別代表祖父“阿普”、祖母“阿瑪”、子孫“茲”,并在每一垛下面放一個蕎粑粑和兩塊肉作為祭品。打蕎開始后,會有人念禱詞,大致意思是:祖父祖母,今天我們家打蕎,請你們過來這里玩,把別人家的好蕎子也帶到我家。打完一輪后,由女主人抱起一把已經脫粒的秸稈到旁邊點燃,讓白煙升起來,為蕎神引路,前來保護蕎子豐產,并防止下冰雹。打下第一批蕎籽后,當場殺一只閹羊用以祭頌蕎神。頌辭曰:“去年得豐收,今年得豐收,來年要豐收。請神賜我們:蕎長如竹林,蕎堆如坡坎,竹圍裝不下,囤包裝不下,老人吃您樂盈盈,兒孫吃您黃亮亮。”

在云南省武定縣貓街,自稱“乃蘇”的彝族,一年三次祭蕎神。第一次在開墾荒地時行祭,就地筑一祭祀臺,插一枝帶三叉的松牌,代表蕎神位,獻上酒、肉等供品,念咒語,祈求蕎神保佑,獲得豐收。第二次在播種時行祭。播種時間由彝族傳統(tǒng)物象歷法決定,每年春天,石蛙都要間隔性地鳴叫三次,當第二次鳴叫過后,彝族人就開始播種蕎麥了。播種第一天,要舉行祭祀蕎麥的儀式,祈求蕎神保佑。全家人在蕎地聚餐,將過春節(jié)時殺豬保留下來的豬胃在這天煮食,祈求秋后豐收。第三次是在火把節(jié)(農歷六月二十四日)行祭。火把節(jié)是彝族傳統(tǒng)中最重要、最盛大的一個年節(jié),是根據彝族歷法“十月太陽歷”而來的,二十四日或是二十五日要到蕎地里祭蕎神。這個時節(jié)是蕎麥成熟待收割期,此次祭蕎神的目的是祈求雷神保佑,使蕎籽不受打雷、下冰雹的影響而脫落。

還有一些關于蕎麥的禁忌。例如,蛇日不播撒種子,撒則成冥食;兔日不可打第一場蕎子,也不可以吃新蕎子,否則收成會少低。因此播種和收獲都要選日子。剛犁完地的牛不能經過蕎子地,否則牛身上散發(fā)的氣味會讓蕎子長不好,導致只開花不結籽。莊稼收獲季(7—9月)不能砍樹,因為“見白”怕引起冰雹。可以看出,種蕎是村民生活中的大事,他們?yōu)榇诵枰x擇日子進行播種、收獲。強烈盼望苦蕎獲得豐收,并在生產生活中把它作為是有靈魂的生命呵護,避開有威脅的事物。

另外,在有些地區(qū),蕎麥的分類和命名也確定了該蕎麥品種是否可用于儀式,具有異常特性的蕎麥(比如非正常季節(jié)播種收獲的,或者花色、粒形等特異的)往往不能作為祭品用于儀式。

蕎麥與節(jié)日儀式

在自給自足的傳統(tǒng)彝族社會里,蕎麥有著舉足輕重的作用,因此,蕎麥也逐漸被人們賦予神秘的力量。蕎麥在彝族傳統(tǒng)儀式和日常生活中扮演著重要角色,農耕禮儀、時節(jié)性禮儀和生命儀式中都必不可少,有了它,人們才能祈求平安健康、生育繁衍、糧食豐產。

云南省麻栗坡縣的城寨一帶,居住著彝族的支系白倮人,每年農歷四月第一個龍日,都要過“蕎菜節(jié)”,生動有趣地演繹蕎麥的傳說、儀式、舞蹈和習俗,這反映出蕎麥在白倮人生活中的重要地位以及它的獨特傳統(tǒng)文化。

每年火把節(jié)的祭品必須是苦蕎,不能用甜蕎,也不能用燕麥,因為這是用來祭祖的;不能用小麥,因為小麥是秋糧;不能用洋芋,因為洋芋長在地下。蕎粑粑必須做成單數,分別做成長條形和圓形。祭神時念的禱詞大意是:天神如果你要用冰雹來收莊稼,我就要用蕎粑粑打你,如果蕎粑粑打不著你,就用火來燒你,你將化煙為人。如果你能帶來豐收,圓形的蕎粑粑就會奉獻給你。到晚上,年輕人和小孩子們點燃火把,到地里照亮莊稼,表明火燒了害蟲,莊稼由此得以豐收。

蕎麥的農田管理知識

在有文字記載的人類歷史中,涼山彝族是最早種植、開發(fā)苦蕎的民族,因此彝族人民有著豐富而又悠久的苦蕎管理知識。他們按照苦蕎的生長特點、出產季節(jié)、籽粒外形等特征對其分類命名,并根據這樣的分類和命名,在不同的生境環(huán)境下種植不同的苦蕎傳統(tǒng)品種。比如根據品種特性,在不同海拔種植不同的苦蕎品種;在相對松軟潮濕的土地種植早熟蕎,在較為干旱的土地種植晚熟蕎,這樣除了可充分利用土地和品種特性,還可錯開收獲時間,從容地收完這茬再收下一茬,且能有先產的蕎麥應對青黃不接。

苦蕎從選種到播種、收獲都充分體現(xiàn)了彝族人民的智慧。當地人民會根據需求自己留種,也可以跟鄰居、親戚交換,另外苦蕎作為婚姻嫁妝也是村民種子來源的重要途徑。播種收獲都需要選擇日子,“馬桑樹開花的時候就該種蕎子了”是彝族人民一直遵循的經驗。另外還有和土豆、玉米輪作的傳統(tǒng),在貧瘠的土地上栽培蕎麥的話,還需要休耕。

其他國家的蕎麥文化

蕎麥不僅受國內人喜愛,在日本、不丹等國家同樣備受歡迎。日本的蕎麥文化,以長野縣信州地區(qū)的紅花蕎麥節(jié)、日本餐廳琳瑯滿目的蕎麥美食為代表。在日本,不吃蕎麥面就不算過年,他們搬家、祝壽也離不開蕎麥。日本小說家栗良平創(chuàng)作的小說《一碗清湯蕎麥面》中,通過一碗蕎麥面激勵人們在困境中仍然要充滿希望,堅強地面對生活的不幸,也體現(xiàn)了人與人之間關愛和尊重的美好品質。

在不丹,蕎麥也是人們生活中的一部分,高海拔地區(qū)的居民以蕎麥、玉米、青稞炒面為主食,多食牛羊肉,也吃豬肉、奶酪,喜吃酥油、糌粑,每天早晨都會就著蕎麥餅喝白米粥。

蕎麥文化面臨的挑戰(zhàn)

隨著中國市場經濟的發(fā)展,社會現(xiàn)代化步伐加快,彝族社會受市場化影響很大,蕎麥種植和產業(yè)受到的沖擊非常大。盡管苦蕎面臨著棄種、棄食、棄用的危機,由于蕎麥與彝族文化有著根深蒂固的聯(lián)系,蕎麥從未退出彝族人的生活。在很多彝族地區(qū),即使苦蕎的主食地位被其他糧食取代,但是人們仍然要種機一些苦蕎。因為苦蕎在彝族日常生活中尤其是儀式生活中是不可或缺的物品。蕎麥作為彝族歷史記憶的承載物、日常生活中傳統(tǒng)習俗的象征符號、感情表達的媒介,維系著彝族人精神文化的延續(xù)與傳承。

蕎麥的傳統(tǒng)知識和文化,對于蕎麥遺傳資源,包括栽培種及其野生近緣種,尤其是農家品種的調查、收集和整理,對于其農藝性狀和遺傳多樣性鑒定、評價、研究及蕎麥的遺傳育種,都具有重要意義。

傳統(tǒng)知識和文化極大地影響著人們對作物遺傳資源的認知、管理、使用、保護、傳承,直接或間接地影響作物的遺傳結構和生物學特性,但往往被研究者、決策者和公眾所忽略,這在具有深厚民族傳統(tǒng)文化背景的蕎麥遺傳資源方面表現(xiàn)尤為突出,有待于加強宣傳。發(fā)展蕎麥產業(yè),必須重視遺傳資源(包括其生理生化特性與藥理作用等)及其傳統(tǒng)知識和民族文化,體現(xiàn)《名古屋議定書》所倡導的與地方社區(qū)、當地百姓的惠益分享,才能真正實現(xiàn)其可持續(xù)發(fā)展。

[1]Li A R,Hong S P.Fagopyrum,Polygonaceae//Wu Z Y,Raven P,Hong D Y.Flora of China.Beijing and St.Lousi:Science Press and Missouri Botanical Garden Press,2003,5:277-350.

[2]Ohnishi O.Discovery of new Fagopyrum species and its implication for the studies of evolution of Fagopyrum and of the origin of cultivated buckwheat//Matano T,Ujihara A.Current advances in buckwheat research.Nagano:Shinshu University Press,2016,Vol I-III:175-190.

[3]Bisht I S,Mehta P S,Bhandari D C.Traditional crop diversity and its conservation on-farm for sustainable agricultural production in Kumaon Himalaya of Uttaranchal State:A case study.Genet Resour Crop Evol,2007,54,345-357.

[4]畢節(jié)市彝文文獻翻譯研究中心.西南彝志.貴陽:貴州民族出版社,2015.

[5]郭思九.梅葛.昆明:云南人民出版社,2015.

[6]馮元蔚.勒俄特依.北京:中國國際廣播出版社,2016.

[7]涼山彝族自治州民族食文化研究會.涼山彝族飲食文化概要.成都:四川民族出版社,2002.

[8]王明貴,王芳,王小豐.貴州畢節(jié)美食“姑奶”考源.農業(yè)考古,2017,(3):209-212.

關鍵詞:民族植物學??蕎麥??傳統(tǒng)知識??傳統(tǒng)文化