淺談初中學生數學學習習慣的培養

古萍

【摘要】 ?我國著名的教育家葉圣陶曾明確指出:“什么是教育?一句話,就是要養成良好的學習習慣。”有了良好的學習習慣,才能提高學習效率,從而提高數學學習成績,提高自身素質。素質的培養就是良好習慣的培養,學習習慣是一種自覺的、主動的、持久的、自動化的學習行為方式。只有具備良好的數學學習習慣,積極的學習心態,學生才會變“要我學”為“我要學”,才會“用內心的創造與體驗來學習數學”,才能讓學生用數學的眼光去認識外在世界,才會用數學思維去解決實際生活中遇到的數學問題,從而提升自己的數學修養。特別是對初一級的學生來說,良好的學習習慣對于他們三年的初中學習生涯來說是極其重要。

【關鍵詞】 ?初中學生 數學 學習習慣

【中圖分類號】 ?G633.6 ? ? ? ? ? ? ? 【文獻標識碼】 ?A ? 【文章編號】 ?1992-7711(2019)15-104-02

以下我就對常規性學習習慣和發展性學習習慣兩個方面的培養談談自己的一些做法。

一、常規性學習習慣的培養

(一)課前:培養學生數學預習的習慣

預習是我們學習新課的前奏。預習的好壞,往往能影響到我們聽課的結果。通過預習,我們不僅能帶著問題,抓著要點來聽,而且還能使我們可以擠出更多的時間來思考、解決問題,從而使聽課的效率更高,收效更好。因此學習每一節數學知識時,要求學生預習必須做到四要:一要妥善安排時間;二要明確任務,預習的總任務是感知材料,初步理解新課內容;三要看、思、做結合。用筆勾畫出書中重要內容,動手做課后練習,遇可疑的問題要做好記錄;四在預習前,教師要布置預習提綱,預習提綱不宜多,要少而精。

在具體的實踐中,可以采用“提綱導向、抓住兩點、知識遷移、記錄疑點等方法。

1.提綱導向。課前給學生提供預習提綱,使學生有目的、有針對性地進行預習、自學,任務明確,目標清楚。

2.抓住“兩點”。在通讀教材和對教材有所了解的基礎上,抓住重點、難點進行自學,為掌握重點、突破難點打下基礎。

3.知識遷移。尋找新舊知識的聯系點,使相關的舊知識“升華”,用于解決新問題,從而實現知識遷移。

4.記錄疑點。把預習中尚不能解決的疑難問題記錄下來,帶著問題聽課,就可把課堂上的主要精力用在“刀刃”上。

(二)課中:1、培養學生聽課的習慣

①學生要用“心”、用“腦”去聽課,要進入角色去聽課,這樣才不會受到外界的任何干擾,思想才不會開小差。要聽出老師上的新知識,復習的舊知識,要注意易錯之處和老師上課的重點、難點,聽出老師的解題方法、技巧,聽老師提出的問題和同學回答的問題。

②邊聽邊想,想到預習時存在的問題和不懂之處,想一想老師的解題方法與自己的解題方法有什么不同。看到什么知識點就要想到有關的性質、定理、公式等,要緊跟老師的思維一起運轉。

③回答老師提出的問題,提出自己不懂的問題,提出不同的解題方法。回答問題時,要排除心理和思想負擔,不能怕別人笑話。回答問題時要大膽地、毫無顧慮地回答自己所想的東西,回答對也不驕傲,回答錯,也不責怪自己,要有吃一塹,長一智的學習精神,敢于面對失敗,大膽發言,踴躍發言。

2. 培養學生做筆記的習慣

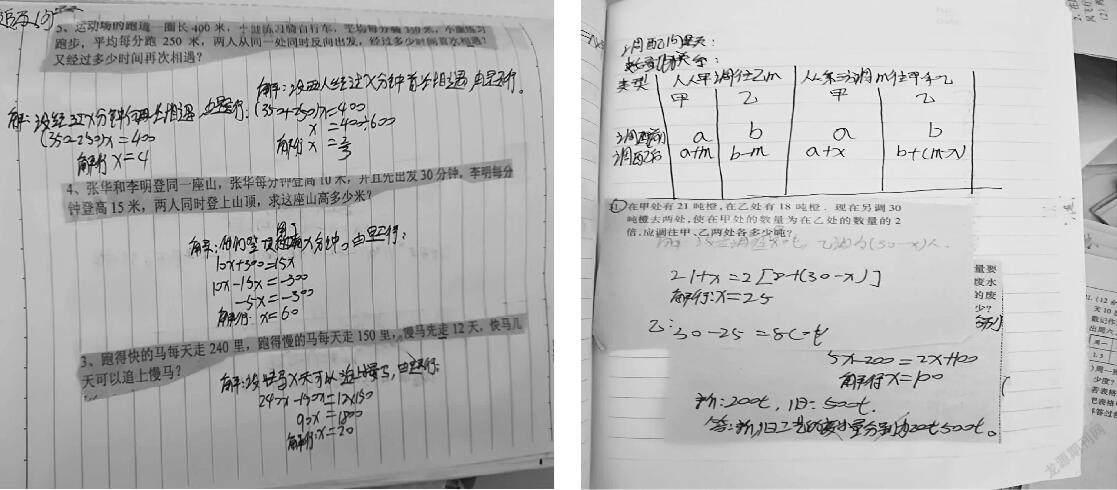

上課做筆記并不是簡單地將教師的板書進行抄寫,而是要求學生對聽課中得到的知識進行整理,它包括教師的思維方法和學生本人思考的過程和成果以及所存在的疑難。語言是思維的載體,做筆記的過程是語言操作過程,也是大腦積極思考的過程,能培養人的思維能力。做筆記還能使聽課的注意力更加集中,課堂學習效率更高。如圖:

這是我班一個學生對應用題所有問題的整理筆記,我立即表揚了這位學生,其他同學都對她投來羨慕的目光,她臉上也露出了得意的、成就感滿滿的笑容。而且最主要的是我發現這位學生更愛學習數學,因為數學給了她成就感。這樣便能提高課堂教學的效果。教師可用榜樣學習、課內督促、課外檢查的辦法培養學生這一習慣。其中還需要教師經常性地講評和個別指導。學生持之以恒,就能習以為常。

(三)課后:培養學生獨立完成作業的習慣

要求學生每次做作業時先認真閱讀課本和重溫聽課筆記,記住有關的公式、規律,然后再像對待考試那樣,認真解答每一道作業題。遇到不會做的題目,不要稍一思考就問別人、看書本,應開動腦筋,積極思考,力求獨立解決問題。

二、發展性學習習慣的培養

(一)培養學生勤于思考、認真觀察的習慣

要教育學生養成處處思考、時時思考、尋根究底的良好習慣。觀察數學圖形要“觀思”結合。做完題后要反思,不懂的問題要長思,概念規律要深思,關鍵知識要細思。正面思考受阻再從相反的方向去思考,某一思路受阻,就從不同的立場、不同的角度、不同的層次或不同的側面去思考。

培養學生善于觀察的習慣,首先,要提出明確的觀察任務,引導學生有目的、有計劃地進行觀察。其次,要教給學生觀察的方法,使學生觀察做到有序性、全面性。第三,要創造條件讓學生進行各種觀察。通過以上的培養和訓練,使學生形成善于從細微處發現問題的敏銳的觀察力。

(二)培養學生大膽質疑、勇于創新的習慣

要鼓勵學生大膽發表自己的見解,打破常規的思維方式,提出富有獨創性解決問題的設想或方案,用批判性思維、懷疑的目光審視整個教學、學習過程。在課堂教學中要允許學生提出反面意見,在問題討論中要創造條件讓學生爭辯,在作業中發現學生不“循規蹈矩”的創新解法要給以表揚。向學生介紹數學史上因“懷疑真理、異想天開”而取得的重大成就,激勵學生向前人挑戰,打破學生對科學家的迷信,使學生懂得科學的探索是無止境的。

(三)自主探究學習習慣的培養

在課堂上學生自主探索的時機要靠教師來創造。數學課的自主探究學習要做到以下幾點:

1.探究性。數學問題具有探究性是指為課堂教學而設計的數學活動問題應該具有發展。題目設計時,可以從教材中延伸問題,也可以從社會現實生活中抽象概括出數學問題來。這些題目本身具有可探究的余地,在探究中能使學生得到新的發現,從而探究出有價值的東西。

例如,我們在學“兩點之間線段最短”這個性質時,我就舉例學生到飯堂的幾條路線:①課室—校門口—飯堂②課室—籃球場—飯堂③課室—飯堂,最后學生在愉快的笑聲中得出第③條路線是最近的,得出“兩點之間線段最短”這個結論。

2.創造性。探究問題具有創造性是指為課堂教學而設計的問題,對學生而言應具有一定的可自由發展的空間,也就是說,這個問題應該具有一定的開放性。對具有開放性的數學問題的學習,要使學生的發展更有個性特征,使學生更具活動力。因此,在進行課堂數學活動問題的設計時,應考慮到問題解決的思路或方法不應只是唯一的,其解答或答案也可以是多樣性的。

3.實踐性。在自主探究中學習,在學習中探究,教、學、思、做合一,以達到改造學生的主觀世界,塑造學生的人格品質和創造能力,促進學生的主體發展。在進行課堂數學活動問題的設計時,每一個問題都有它的生活背景或來源,即創設問題情景,使學生學到有用的數學。如圖案的設計一章,讓學生探究圖案設計,使學生動手實踐能力得到培養。學生在自主探究中,設計出豐富多彩的圖案。

4.知識性。自主探究學習的目的是能使學生參與對問題的探索、思考,使學生參與解決方案的設計、實施及問題發生的全過程,在這些過程中掌握數學知識和數學技能。

(四)合作學習習慣的培養

在課堂教學中我們不難發現,有些同學自信心不足,或是基礎太差,對學習不感興趣,其實每位學生都有一個共同的心聲:給我展示的機會;讓我說我想說的話;讓我在玩中學習,在生活中體驗;但這兩個班出現學生不愿意跟別人交流、合作,下一步要做的努力就是需要培養他們的合作精神和習慣。學生在合作過程中就能做到群策群力,潛能就能得到較好的發揮。久而久之,學習小組的成員就會緊緊地團結在一起,形成一個高效、愉快、充滿激情的學習團體。

剛升上初一的學生,在小學中形成或多或少不良的學習習慣,我們力圖培養學生學習數學的習慣,有利于學生后續學習,提高學生的數學素養,也以此輻射到其他學科的學習,讓學生終身受用。但是學習習慣的培養并不是一朝一夕可以做好的,我們需要持之以恒的做下去,不斷的完善培養的方法策略及激勵評價,使學生在獲得良好學習習慣的同時學得輕松,讓學生愛上數學,愛上學習。