扎根鄉土,培育有“根”的人

2019-09-10 21:12:26本刊編輯部

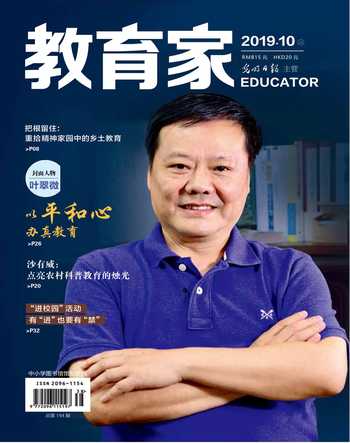

教育家 2019年38期

本刊編輯部

日前,一則“上海推出純滬語早教”的新聞在網絡上引發熱議:在全國推廣普通話的大環境下,是否有必要讓孩子學習方言?一石激起千層浪。人們逐漸由方言的保護談到地域文化和特色的傳承,“鄉土”一詞成為輿論的焦點。

所謂鄉土,“就是兒童成長起來的地方”(傅葆琛),也可以說是一個人“根”的所在,可以是鄉村,也可以是城市。按理說,這應該是一個人最熟悉、最了解且傾注無限熱愛的地方,可實際上,人們卻日漸與鄉土疏離。從方言的式微到民俗的沒落,從文化的遺失到歷史的忘卻……在城鎮化、全球化的大潮中,人們似乎習慣了將目光望向遠方、望向世界,卻忽略了自己腳下的土地。一個人,如果連自己的家鄉都不了解,連自己的根都不認可,那他如何去認識自己、認識世界?又何談熱愛家鄉、奉獻祖國?

著名教育學家朱永新曾經說過:“文化是留住鄉愁的根,教育是留住鄉情的本。”在傳承鄉土文化的過程中,教育發揮著舉足輕重的作用。本組報道聚焦鄉土教育缺失的現狀,圍繞鄉土教育的內涵、鄉土教育存在的誤區和問題、鄉土教育對孩子成長的意義、鄉土教育的實踐方式等展開,希望能夠引起全社會對于鄉土教育的廣泛關注,以“有根”的教育,培育“有根”的人。

猜你喜歡

華人時刊(2022年13期)2022-10-27 08:55:52

湖北教育·綜合資訊(2022年4期)2022-05-06 22:54:06

當代陜西(2022年4期)2022-04-19 12:08:52

金橋(2022年2期)2022-03-02 05:42:50

福建基礎教育研究(2019年9期)2019-05-28 01:34:27

小天使·一年級語數英綜合(2018年9期)2018-10-16 06:30:16

少年文藝·開心閱讀作文(2018年4期)2018-05-02 07:08:56

科學大眾(中學)(2018年2期)2018-02-01 12:53:52

北京教育·普教版(2018年1期)2018-01-29 20:45:18

中國火炬(2014年3期)2014-07-24 14:44:39