“夾縫”中走出治校新路

姜乃強

陳衛良

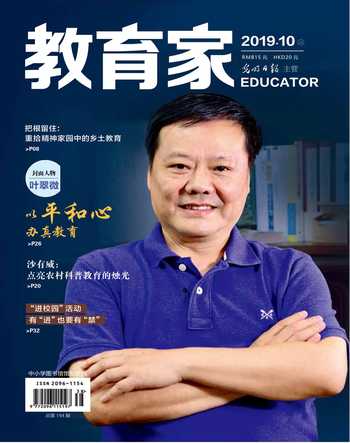

南昌市鐵路第一中學校長,教育部國培計劃專家庫成員,江西省教育學會理事,江西省督學,江西省首批學科帶頭人,江西省優秀青年教師,教育部第八期全國優秀中學校長高級研究班學員,江西省優秀科技輔導員;南昌市優秀校長,南昌市優秀黨員,南昌市名師,南昌市學科帶頭人,南昌市終身教育優秀教師,南昌市新課程實驗專家指導組成員;江西省高考閱卷試評專家組成員。

離開南昌市重點高中來到南昌十六中,陳衛良帶領教職員工改變了薄弱校的面貌;走出南昌十六中來到鐵一中,陳衛良又令南昌市鐵路第一中學風生水起。曾經,作為南昌市首批八所省級重點中學之一,南昌市鐵路第一中學離開鐵路系統后,生存在其他重點中學和新興私立學校的“夾縫”中,教師有著諸多疑慮困惑,學校生源質量下降,校區亟待改建擴建,發展面臨重重困境……對此,陳衛良如何變革創新,在“夾縫”中走出治校新路?記者近日走近陳校長,聆聽了他的“治校之道”。

學校管理要有“五種思維”

記者:陳校長您好!您擔任校長多年,被譽為“學者型校長”“教育家型校長”,業內公認您對薄弱校的管理有著特別的智慧和方法,而對于南昌鐵一中這樣的成熟型學校,您又是如何管理使之快速提升的?

陳衛良:高中階段教育是基礎教育的最后一環,承載著眾多學生家庭的期待。作為一所中學的校長,承載著眾多教師、家長和學生的期望。在屬于基礎教育,但不屬于義務教育的高中階段,面對高考升學的巨大壓力,如何協調好各方各面的關系和利益,讓學校整體穩步前進,顯得尤為重要。我將自己在學校管理方面的經驗總結為“五種思維”。

一是雙向思維。校長要善于換位思考,善于站在別人的角度考慮問題。作為校長,應該學會傾聽,傾聽來自各個方面的聲音,試著站在別人的角度看問題,再結合學校管理工作的實際予以解決和安排。這樣既可避免激化矛盾,又能妥善地解決問題。

二是因果思維。遇事不可隨意抱怨指責,而應先找原因。學校管理工作千頭萬緒,每天都有新的情況發生,任何事情都有因果,遇事要先反思,有事找原因,不在已經形成的結果上糾結,而是及時總結經驗教訓,努力把工作做得更好。

三是承接思維。遇事不要急著否定和拒絕,不要拒絕別人的意見。《戰國策》里講過齊國謀士鄒忌勸說君主納諫的故事,居上者只有廣開言路,采納群言,虛心接受批評意見并積極加以改正才有可能成功。這對每一個教育參與者都是好事、幸事。

四是利他思維。只要有人的地方就會有先進和后進之分,學生如此,教師也如此。就像對待學生一樣,對待教師也應做到“不拋棄不放棄”,積極幫助后進,讓教師快樂工作、幸福生活。如果讓教師有了獲得感和成就感,就不愁他們沒有工作動力。

五是創新思維。歷史沉淀越悠久,越容易形成一些沉疴,慣性思維很是可怕。要帶領大家跳出工作舒適區,以極強的執行力進行大刀闊斧的改革,樹立“馬上辦、立即辦、現在辦”的變革意識,通過破舊立新帶來工作面貌的蒸蒸日上。

體現學生主體、教師主導作用

記者:新教育理念認為:學生是學校的主體,是具有能動性的教育對象。在學校日常教育教學的管理過程中,您是通過倡導怎樣的教育方法與理念,體現學生的主體地位和教師的主導作用的?

陳衛良:通過長期的探索和實踐,我們在學生管理方面形成了一整套“學生自主管理”的理念和方法,致力于提高學生自我發展的教育核心素養。

以高一年級為例,從開學前的綜合實踐活動開始,學生們離開父母參與集體生活。在專業的實踐教育基地,他們提高思想政治覺悟、磨煉意志、強健體魄、感受軍旅的風采。在這樣的過程中,學生們積極上進,講文明,講衛生,講禮貌,除陋習,樹新風,提高了綜合素質,充分展示了鐵一中學生良好的精神風貌。

以學生為主體,學校組建“緊密合作型四人學習小組”,開展多維度的問卷調查,并請家長協助學生完成“學生自評”。學生在家長的協助下拍攝“新學期打算”的自述視頻,開展“我行我秀”才藝展示活動……所有這些活動為初一、高一新生在新學期的自我發展打下了良好的基礎。

學校各班學生分別提出自己對“班級公約”的10條意見,經過班主任老師的匯總和篩選,形成“班級工作和學習管理獎懲條例”,并由全班同學簽名確認。班主任監督,班干部執行,大家共同遵守,“條例”既培養了學生自主管理的能力,也培養了學生遵守規則、遵守契約的自律精神。

全校各年級各班分別選出秩序、衛生和電管專職學生干部以及檢查干部,按照《自主管理檢查項目和要求》《自主管理檢查時間量表》對各班的室內外衛生、資源管理、活動紀律等進行檢查,對有問題的班級開出整改通知單,并在晨會廣播和學校工作群中通報檢查情況。學生們在勞動中增長智慧,自主管理、自我發展。

創新發展要不斷突破“瓶頸”

記者:作為一所老牌重點中學,鐵一中在教學方面的成績可圈可點。在已有成績的基礎上“再上層樓”,是學校師生的共同愿望。擔任鐵一中校長后,您在學校的管理與教學改革等方面采取了哪些新舉措?

陳衛良:習近平總書記在全國教育大會的重要講話中強調:“新時代新形勢,改革開放和社會主義現代化建設、促進人的全面發展和社會全面進步對教育和學習提出了新的更高的要求。”

目前,教師教育和學生學習存在哪些痼疾?“新的更高的要求”又具體體現在何處?我認為,在當前的教育評價指揮棒下,學校的教育內容存在重復,教師的工作也有重復。這樣的狀況持續下去,勢必沉淀下很多思維定式,想要適應新時代“新的更高的要求”,突破教育瓶頸,推行教學改革,任重而道遠。

對此,我校專門聘請了江西師范大學嚴濤教授等教育專家,為中層干部、青年教師及全校教師多次舉行教學改革的相關培訓和講座,有針對性地推廣“閱讀式問題教學法”。通過與各年級各學科教師不斷深入研討,我們的教學改革目標逐漸清晰。去年底,我校舉辦了首屆“閱讀式問題教學法”教學大賽,廣大教師踴躍參加,成果頗豐。今年初,我們成立了由學校領導班子牽頭、學科骨干教師參與的“南鐵一中教學改革領導小組”,圍繞“立德樹人”的核心目標,推動教學改革向縱深發展。

學校領導小組經過思考論證,推出了一系列教學改革文件,包括由課程改革方案、課程評價方案等組成的基礎性文件,由各學科骨干教師制定的本學科問題教學法學科實施程序規范等程序性文件,由競賽獲獎的優秀教案、優秀課例等成果匯編成的支撐性文件等,推動了“閱讀式問題教學法”在全校的推廣和實施。

適應時代要求教學改革當先行

記者:為了適應新時代“新的更高的要求”,學校將“閱讀式問題教學法”作為教學改革的重要舉措推出,并取得了可喜成績。什么是“閱讀式問題教學法”?這種教學法又是如何在學科教學中實施的?

陳衛良:我校“閱讀式問題教學法”的內涵,可以概括為問題分解任務、問題啟動思維、問題落實素養三大方面的內容。

一是問題分解任務。新課程標準中強調了“問題導向”,這一點實際上是對傳統教學中“任務導向”思維的一種更深入的解答。古語云“授人以魚,不如授人以漁”。“授人以魚”,只要老師一個人講授課程就可以順利完成教學。“授人以漁”,則需要老師和學生之間、學生和學生之間的交流互動。老師和學生不在一個層面上,沒有互動交流的基礎;學生和學生之間,面對不了解的新知,同樣也無話可說。如果只是機械地按照“問題導向”安排預習,對課業負擔本就沉重的高中生來說,會產生一系列的困難和問題。而設計和應用都比較簡便的“閱讀式問題教學法”,不僅涵蓋了“授人以魚”的優點,而且汲取了“授人以漁”的精髓,其核心理念是師生合作。因此,在教學思想上,“閱讀式問題教學法”是核心素養的體現。

二是問題啟動思維。與以往的教學方法相比,“閱讀式問題教學法”的改變不是很大。根據教育心理學的研究,學生對課堂上要解決的問題越明確,學習效果越好。上課時,老師在引入新課后,根據內容的多少、難易,讓學生看書6-10分鐘,嘗試解決5-7個問題,然后再講課。“閱讀式問題教學法”簡單的改變,帶來了整個教學生態的大變。在這一過程中,學生有閱讀、有思考、有聽講、有交流,改變了以往一天聽課七八個小時的狀況,學習能力快速提高。從老師的角度看,工作強度減輕了,平均每節課可減少至少8分鐘的講解。上課的趣味性增強了,學生的交流增多了,課程的趣味性增強了,教學效率更高了。因此,在教學方法上,“閱讀式問題教學法”是啟發式教學的運用。

三是問題落實素養。在應對高考題中的材料題、信息處理題時,老師總是感覺學生的閱讀能力不強,解題能力欠缺。我們不妨捫心自問:老師在平時的教學中,有沒有給學生獨立思考解決問題的機會?而“閱讀式問題教學法”,具有培養學生“高階思維能力”的要素。可以比較一下解決問題的能力和解題能力的區別:解決問題的能力代表的思維更加廣泛、全面、深入,體現的是人的綜合思維;解題能力因為題目本身的局限,思維的指向性很強,所以對思維能力的要求相對簡單。圍繞某個問題,可以編制出多個題型不同、難易不同的題目。所以,解決問題對解題而言,有舉一反三的功效。通過上面的分析,不難得出這樣的結論:培養學生解決問題的能力,就是培養學生的高階思維能力。

為適應新時代對教育“新的更高的要求”,突破教育瓶頸,推行教學改革勢在必行。但僅僅依靠校長一人或學校領導班子之力,是遠遠不夠的。我們的教師都是專業、敬業、樂業的好教師,通過群策群力、集思廣益,我們的教學改革一定會有更加豐碩的成果,我們的教育事業也一定會蒸蒸日上。