怎樣打造高效數學課堂

崔書敏

摘 要:有人感覺數學是乏味的,殊不知它是有趣的,怎樣才能激發學生的學習積極性,使數學課堂成為高效課堂呢?

關鍵詞:數學課堂;意識;方法

一、樹立講道理的意識

作為數學教師要樹立講道理的意識,才能讓學生明明白白、快快樂樂地學數學。小到一個符號表示,大到問題的探究與解決,都應該講清為什么。教學中,當課本上的例子很難講清道理,不利于學生學習時,我們就換一個。比如:

案例1:“負負得正”教學片段

兩年前教材是借助“蝸牛爬”來探究的。

問題:一只蝸牛沿直線以每分鐘2 cm的速度一直向左爬行,3分鐘前它在什么位置?

這種處理方式規定太多,特別是對“時間”的規定,學生難以理解。我查了很多資料,最后感覺北師大教材上的處理方式比較好——找規律。

因為乘法是特殊加法的簡便運算,所以先從加法入手,

讓學生計算:(-2)+(-2)+(-2)

根據乘法的意義寫成乘法算式:(-2)×3=-6

根據乘法的意義計算:(-2)×2=-4

(-2)×1=-2

通過觀察、分析、歸納得到當第二個因數依次減少1時,積增加2,然后利用規律計算:(-2)×0=0

(-2)×(-1)=2

這種處理方式,雖然不是很嚴密,但是它將有理數乘法的學習與有理數的加法聯系起來,在學生已有的知識經驗基礎上,自然流暢地感知“負負得正”,學生不僅明白了負負得正的合理性,還發展了合情推理的能力。

二、找準知識生長點

數學教學活動應建立在學生已有的知識經驗基礎之上,所以找準知識的生長點,有利于學生對新知的理解與掌握。

案例2:對稱法求線段和最短

問題:如圖1,點A、B位于直線l的同側,請在直線上l作一點P,使PA+PB最小.

如何處理這個問題?實際上解決這一問題的根是:如圖2,在直線l的異側有兩點A、B,在直線l上作一點P,使PA+PB最小。

這個問題,學生根據前面學的“兩點之間線段最短”容易想到連接AB交直線l于點P,點P即為所求。有了這一基礎再出示兩點在同側的情況,學生能夠想到轉化為異側,即把其中的一個點轉移到另一側,至于怎樣轉化呢?可以放手讓學生討論交流,老師適當引導。找準了知識的生長點,我們的課也變得講道理了,學生的學就變得自然流暢、順利了,同時,轉化意識也得到了強化。因此,備課時,注意找準知識的生長點。

三、珍視并充分運用課堂上有價值的“生成”

在教學過程中,我們要給學生充分展示的機會,并要擁有一雙慧眼,隨時捕捉學生的疑問、想法等,把有價值的信息納入教學過程,使之成為教學的亮點。

案例3:四邊形內角和的探究教學片段

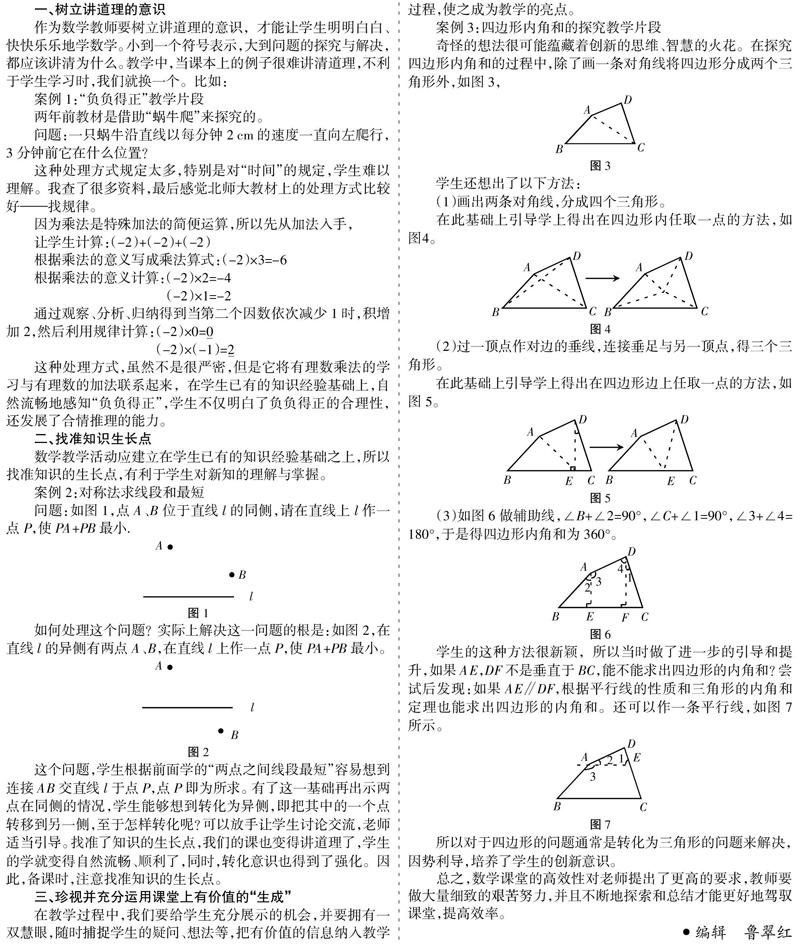

奇怪的想法很可能蘊藏著創新的思維、智慧的火花。在探究四邊形內角和的過程中,除了畫一條對角線將四邊形分成兩個三角形外,如圖3,

學生還想出了以下方法:

(1)畫出兩條對角線,分成四個三角形。

在此基礎上引導學上得出在四邊形內任取一點的方法,如圖4。

(2)過一頂點作對邊的垂線,連接垂足與另一頂點,得三個三角形。

在此基礎上引導學上得出在四邊形邊上任取一點的方法,如圖5。

(3)如圖6做輔助線,∠B+∠2=90°,∠C+∠1=90°,∠3+∠4=180°,于是得四邊形內角和為360°。

學生的這種方法很新穎,所以當時做了進一步的引導和提升,如果AE,DF不是垂直于BC,能不能求出四邊形的內角和?嘗試后發現:如果AE∥DF,根據平行線的性質和三角形的內角和定理也能求出四邊形的內角和。還可以作一條平行線,如圖7所示。

所以對于四邊形的問題通常是轉化為三角形的問題來解決,因勢利導,培養了學生的創新意識。

總之,數學課堂的高效性對老師提出了更高的要求,教師要做大量細致的艱苦努力,并且不斷地探索和總結才能更好地駕馭課堂,提高效率。

編輯 魯翠紅