智慧城市發展水平評價研究

左夢婷 鮑建華 趙文琪 咸玫竹

摘 要:自“智慧城市”概念提出以來,越來越多的城市開始了智慧化建設之路,推進智慧城市的發展已成為提升城市綜合競爭力,加快城市信息化發展的必由之路。以合肥市為例,在闡述合肥市智慧城市發展現狀的基礎上,總結了合肥市取得的階段性成果。同時,運用綜合評價方法,對近年來合肥市智慧城市的建設進行了評價,初步形成了對智慧城市建設進行定量和定性分析的基礎,并對合肥市智慧城市的全面和可持續發展提供了相關對策建議。

關鍵詞:智慧城市;信息化;綜合評價;可持續發展

文章編號:1004-7026(2019)06-0016-02? ? ? ? ?中國圖書分類號:F203? ? ? ? 文獻標志碼:A

安徽省作為中部6省之一,其經濟發展對中部崛起產生了重要影響,而合肥市作為安徽的省會城市,有巨大的發展優勢,被列為4大科技城之一,研究其智慧化水平可以很好地反映安徽省發展的總體趨勢,具有很強的代表性。同時,研究智慧城市評價指標體系,能夠幫助決策者、實施者及人民群眾進一步理解智慧城市內涵,為智慧城市提供新的研究方法,拓寬研究視野,提出提升智慧化發展水平的合理化建議。

1? 合肥市智慧城市發展現狀分析

合肥市作為安徽省的省會城市,近年來發展迅速。2018年,合肥市實現生產總值7 822億元,比上年同期增長819億元,GDP總量和人均GDP均居全省第一。《合肥市十三五規劃綱要》中提出,要以信息安全和標準體系建設為先導,以智慧基礎設施建設和智慧應用推廣普及為抓手,提高城市發展質量和人民生活的幸福感。2018年5月,在國際標準化組織IS/TC268/SCI第七次工作會議上,中國合肥、日本川崎和英國劍橋被選為智慧城市國際標準的試點城市[1]。目前,合肥市的數字化、網絡化和智能化城市水平得到了顯著提升。天網項目和第一階段數字城市管理項目已經完成并投入使用。信用平臺工程和智能交通工程的建設正在加快,并將很快發揮作用。

2? 合肥市在發展中的優勢和遇到的問題

2.1? 合肥市智慧城市建設的優勢

2.1.1? 創新優勢

合肥市是國家重要的科教基地和綜合性國家科學中心,2018年,合肥市與包括上海市松江區在內的9個城市,聯合發布了G60科創走廊的松江宣言。合肥市科研投入占總產值的比重達到3.24%,在省會城市中排名第2,主要創新指標在省會城市排前7位。

2.1.2? 產業優勢

合肥市是中國重要的現代化制造業基地,積極開展“中國制造2025”試點示范。堅持未來工業創新以智能工業化和工業智能化為方向,大力發展智能經濟和數字經濟;積極發展智能機器人、量子通信等未來產業;推動傳統產業智能化升級,注重智能化,轉變升級傳統產業[2]。

2.1.3? 人才優勢

合肥市有以中國科學技術大學等985、211高校為代表的科教優勢,3個國家實驗室的研發優勢。并且,政府鼓勵各高校與企業合作,結合市場需求,組織了一系列合作活動,改善校企合作鏈。

2.2? 合肥智慧城市建設存在的問題

2.2.1? 經濟發展質量和效益不夠高

2018年,合肥市的生產總值達到7 822億元,人均GDP為9.6萬元,增長速度超過了11個百分點,在安徽省排名第1,縱向發展可觀,橫向比較卻被濟南市和福州市反超,跌出省會前10。

2.2.2? 城區轉型不快,縣域經濟發展動能不足

城鎮職能較為單一,發揮中心服務功能的城鎮較多,而產業型城鎮少,無顯著的特征,各城鎮本身優勢未能得到充分發揮,缺少分工與協作。

2.2.3? 管理經驗不足,精細化程度不夠

與周邊發達城市相比,合肥城市化水平不夠高,區域輻射力不足,城市基礎設施不足,與社會經濟發展需求不相適應,資源分配不均,優勢教育主要集中在老城區,發展空間小,醫療資源供給不足,配置不優,社會保障體系不完善,公用事業發展不足[3]。

3? 合肥市智慧城市發展水平綜合評價

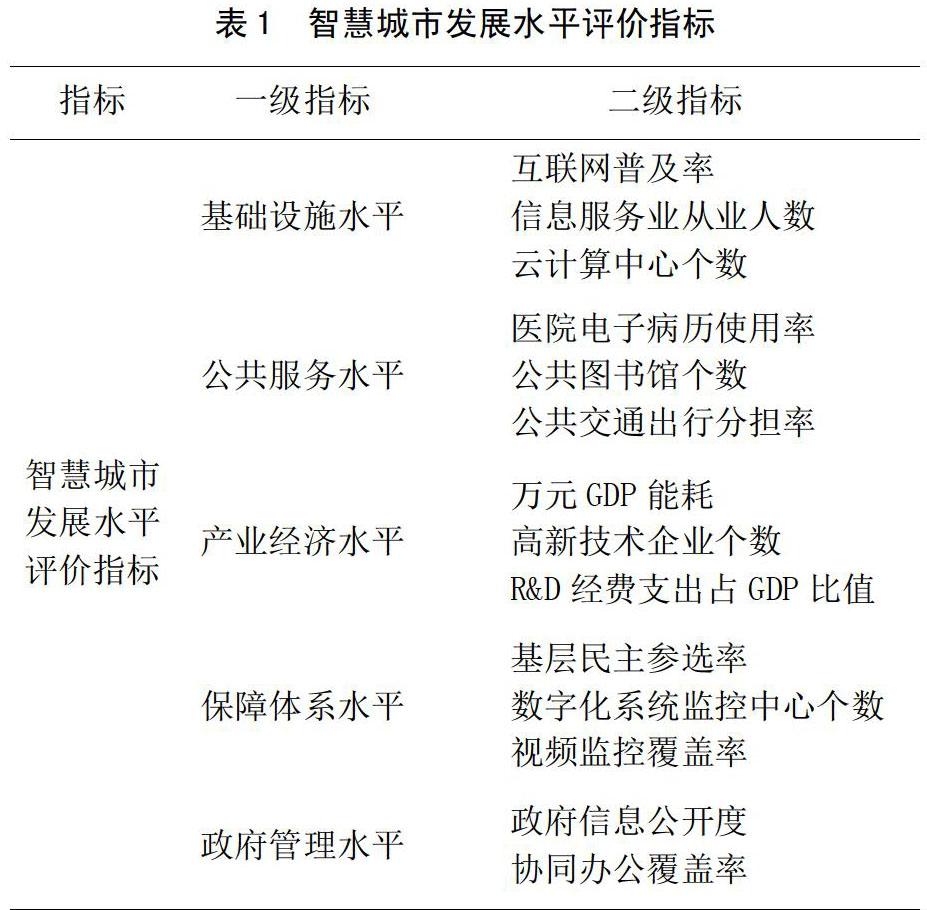

3.1? 評價指標體系的確定

通過查閱大量相關文獻,歸納出多個評價維度,并設置不同的層級指標,如下表1所示。

3.2? 建立綜合評價模型

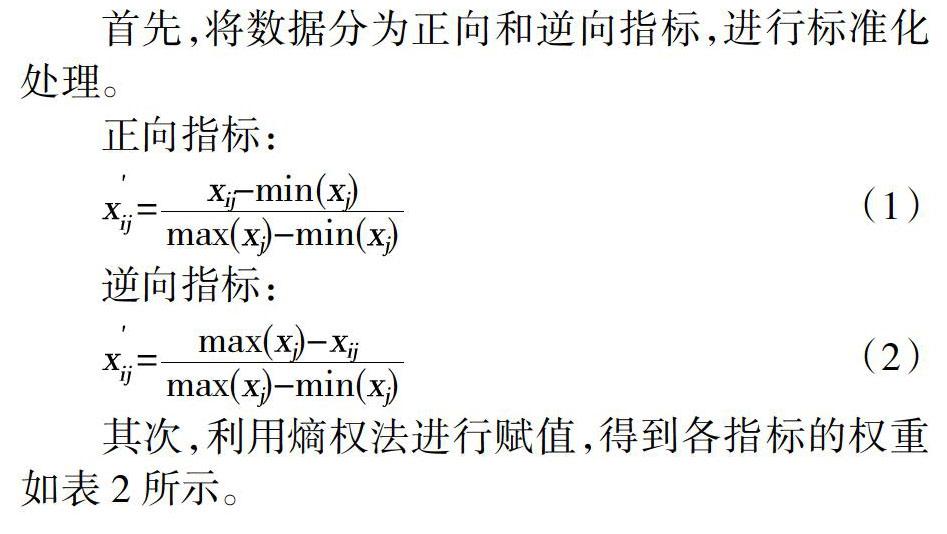

首先,將數據分為正向和逆向指標,進行標準化處理。

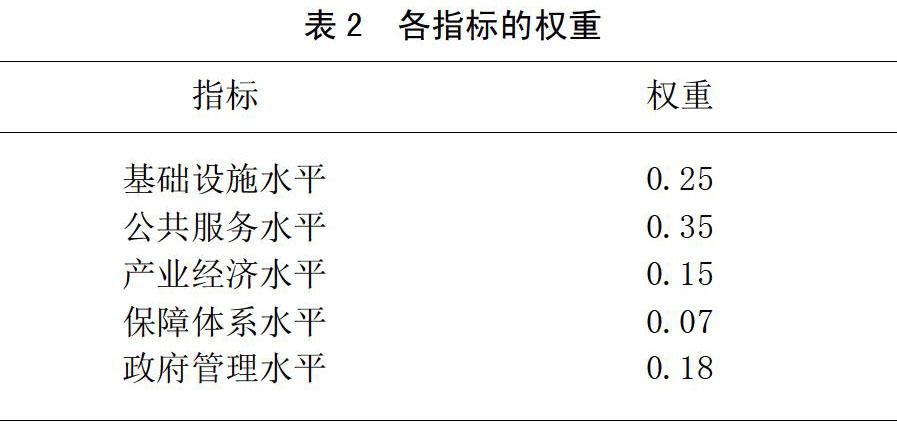

其次,利用熵權法進行賦值,得到各指標的權重如表2所示。

經計算,得到2015年合肥市智慧城市發展水平綜合得分為0.452 9,低于0.5,水平較低;從2016年開始,合肥市智慧城市的建設進入高速發展期;到2018年為止,其發展綜合水平得分已越至0.857 1,進步迅猛。其發展過程如下圖1所示。

4? 對策與建議

智慧城市是一項周期性長、需要循環漸進、逐步推行的大型工程,根據合肥市現有智慧城市建設發展的水平,提出如下建議。

4.1? 政府統籌規劃

智慧城市在合肥市的推廣涉及到方方面面的實際問題,如資金的流動管理、基礎設施完善等。為避免走進“規劃大,成效小”的誤區,政府需要統籌規劃各項事宜,根據合肥市實踐情況調整發展戰略,充分調動各單位參與建設的積極性,使各項資源得到最優配置,成立專項部門專業化處理不同事務。在建設過程中進行監督管理,并對運轉過程中發生的意外事故進行及時處理[4]。

4.2? 大眾概念滲透

智慧城市是一項由點及面的工程,周期性很長,大眾的思想觀念并非一蹴而就,需要通過電視廣告等方式將智慧城市的概念植入市民心中,逐漸向群眾宣傳智慧城市的便捷性和相關操作,逐步更新、替換原始觀念。如公交車推出掃碼付費功能,可以先推行掃碼乘車半價優惠,當群眾接受了便捷的設施,一般便不會再選擇以前復雜的操作方式[5]。

4.3? 核心技術鉆研

建設智慧城市的前提,是擁有支撐項目運轉的核心技術。合肥市在專注培養本市人才,調動各高校、各單位和研究所人員科研創新熱情的同時,還需通過借鑒國內外其他智慧城市建設過程中的案例,吸取、總結經驗,彌補自身的不足,同時引進國內外高端人才和技術,為合肥市智慧城市的發展保駕護航[6]。

參考文獻:

[1]李盛超.智慧城市建設與城市經濟發展研究[J].現代商貿工業,2019,40(9):28-29.

[2]金江軍,張琳琳,姚大川.中國智慧城市發展現狀、問題及對策[J].北京城市學院學報,2019(1):10-13.

[3]谷惠牧.基于TOPSIS法的智慧城市發展水平評價研究[D].合肥:安徽建筑大學,2018.

[4]嚴波.包頭市智慧城市評價體系研究[D].包頭:內蒙古科技大學,2017.

[5]祝榮.合肥市智慧城市建設的問題與對策[D].合肥:安徽大學,2014.

[6]葛鵬飛,陳濤,楊俏,等.基于指標體系的昆明市五華區智慧城市建設研究[J].特區經濟,2016(5):92-94.