湖北省西部山區農林復合發展生態安全綜合評價

康迪

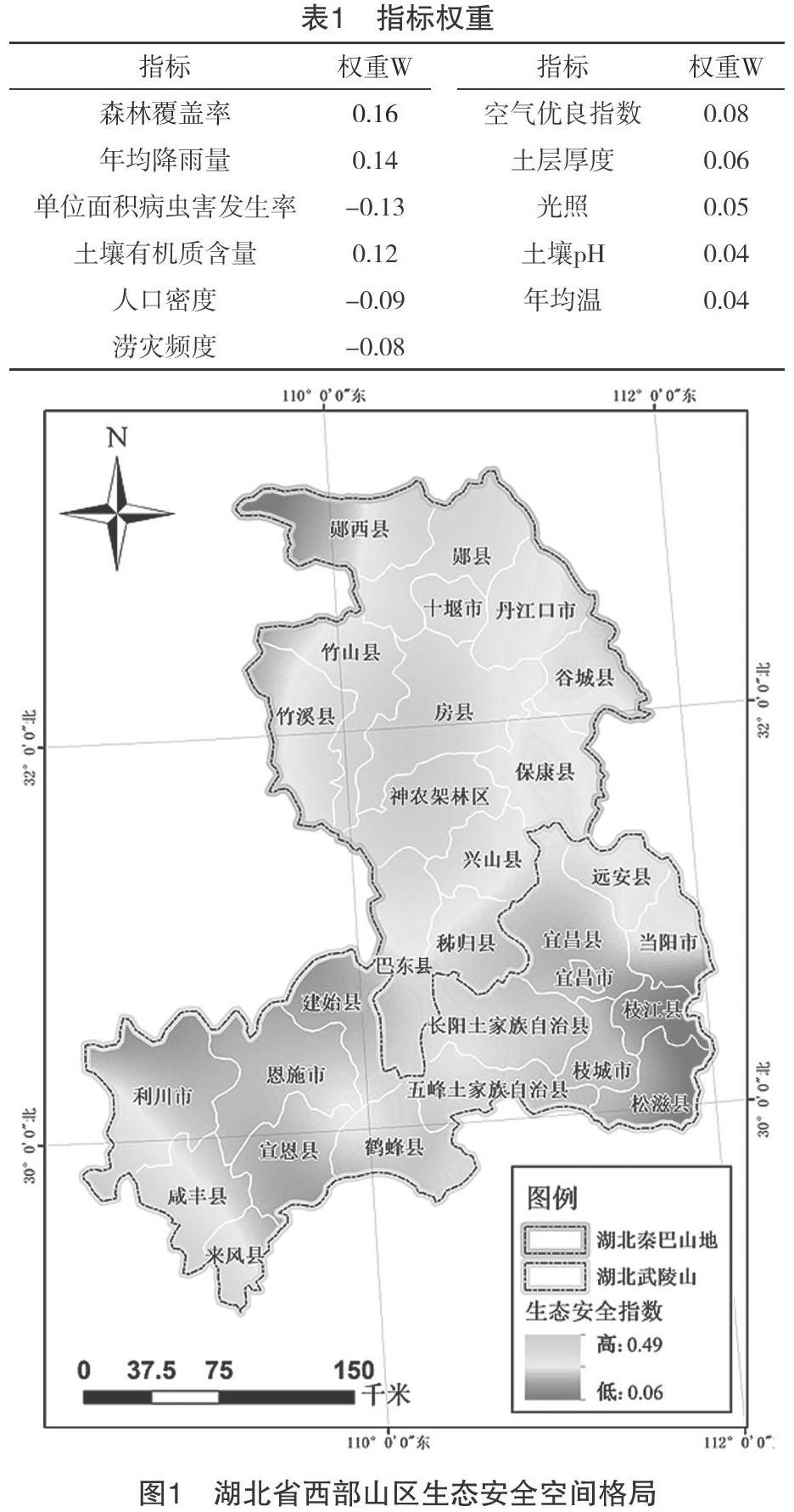

摘 要 本研究選取了11個典型指標,采用主成分分析法(PCA)和層次分析法(AHP)相結合的方法對湖北省西部山區農林復合發展生態安全進行了綜合評價。結果表明,森林覆蓋率、年均降雨量、單位面積病蟲害發生率和土壤有機質含量是影響區域農林復合系統生態安全的主要因素;神農架、房縣、鄖縣和竹山一帶生態安全指數較高;枝江、松滋、利川、始建、恩施、宜恩等地區生態安全指數較低;湖北省西部山區農林復合發展生態安全格局整體呈現北高南低、西高東低的趨勢。

關鍵詞 秦巴山;武陵山;區農林復合系統;生態安全;綜合評價

中圖分類號:S181 文獻標志碼:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2019.17.087

農林復合系統又稱為農林復合生態系統、復合農林業等,是人們為了在實現農業生產的同時又兼顧一定生態服務功能而建立的綜合生產系統,是現代農業發展的新模式[1]。農林復合系統建立的初衷和目的各有不同,但最終目標都是為了提高土地、水分、光照和肥力等資源的利用效率,增加土地生產力并提高生態效益[2]。農林復合系統相對于傳統農業,具有環境友好、生產清潔、資源利用高效和可持續發展的特點,是我國乃至世界在生境脆弱區及重點生態保護區發展現代農業的重要途徑[3-4]。湖北省從產業結構來看是我國農業、林業大省,據統計,截至2017年底,湖北省總耕地面積達5 240萬公頃,林業用地面積8 500萬公頃,森林覆蓋率38.4%,具有農林復合發展的巨大潛力。

前人對于建立湖北省農林復合系統展開過一些工作。然而,關于農林復合發展過程中的生態安全問題仍然缺乏研究,尤其是針對湖北省西部山區這個重要的生態屏障區的有關研究成果至今未見報道。本研究對湖北省西部山區農林復合發展的主要縣區、鄉鎮有關統計最新數據進行了收集,結合農、林業生態安全影響的來源和作用方式,選取了影響當地農林復合系統發展的11個綜合評價指標,采用層次分析法(AHP)法確定因子權重,基于主成分分析法(PCA)降維后,構建綜合評價模型對所研究區域的生態安全性進行了評價。該研究能夠為湖北省及我國其他類似區域的農、林業協調可持續發展以及區域產業結構調整的科學決策提供參考。

1 材料與方法

1.1 研究區域概況

湖北省西部山地位于東經108°53′10″~112°42′0″,北緯29°17′24″~33°12′36″,海拔300~2 500 m,由西北部的秦巴山地東南角和西南部的武陵山組成。其中秦巴山片區多年平均氣溫15.4 ℃,多年平均降水量為769.6 mm,降雨量多集中在6—9月,表現為東南部略多于西北部。武陵山片區平均氣溫16.9 ℃,多年平均降雨量1 215.6 mm。

1.2 評價指標

本次選取了影響當地農林復合系統發展生態安全性的11個評價指標(人口密度、年均溫、降雨量、森林覆蓋率、光照、土壤有機質、土層厚度、澇災、土壤pH值、單位面積病蟲害暴發率和空氣優良指數)構成評價指標體系。指標選取理由如下:1)干擾因素分為人類活動干擾和自然災害干擾兩大類,是生態安全不可回避的話題,人為干擾以人口密度(人/hm2)最具代表,而影響當地農、林發展生態安全比較常見的自然災害為澇災頻度(次)及單位面積病蟲害發生率(%);2)降雨量(mm)、年均溫(℃)、光照(lx)和森林覆蓋率(%)為典型的農、林業發展基礎條件;3)土壤有機質含量(g·kg-1)、土層厚度(cm)、土壤pH和空氣質量指數這四個指標是農林復合系統生態服務功能的體現。

1.3 評價方法與基本原理

系統工程理論中的AHP法是一種較好的權重確定方法,該法能充分考慮專家主觀意見,保證結果的正確性,且兩兩比較、即時一致性檢驗的打分方式又能避免直接打分所造成的主觀性過強的缺陷[5]。然而AHP法依然存在一定主觀性,為做改善,本研究采用PCA法對指標進行降維,結合AHP得出的權重進行分析,從而充分考慮數據本身的客觀規律。

2 結果與分析

2.1 指標權重

指標權重結果如表1所示,可以看出,病蟲害、人口密度和澇災被認為是威脅湖北省西部山區農林復合系統生態安全的主要因素。即自然災害頻繁或人口密度較大的區域不宜發展農林復合系統。另外,降雨量、病蟲害和土壤有機質對農林復合系統生態安全也影響較大,其中降雨量和土壤有有機質代表了農、林產業基礎條件,而病蟲害則是該地區農林復合發展需要重點防治的對象。年均溫、土壤pH值和光照三個因子對湖北省西部山區生態安全影響十分有限。

2.2 生態安全綜合評價指數

生態安全綜合評價結果表明(圖1),神農架、房縣、鄖縣和竹山縣一帶生態安全指數較高。該片區位于秦巴山區,擁有良好的自然條件和較高的次生林覆蓋,同時人口較少,是發展復合農林業的優勢區域。枝江縣、松滋縣位于漢江平原與武陵山交界處,農業發展模式以傳統種植業為主且人口密度較大,因此生態安全指數低。武陵山域內的利川、始建、恩施、宜恩等地區生態安全指數較低。

3 結論與討論

本研究結果表明,森林覆蓋率和降水量是提高區域生態安全綜合評價指數的主要因素,這是因為森林是體現農林復合系統生態服務功能的核心,而降水量又是影響農、林業生產的關鍵因素[6]。相反,病蟲害、澇災和人口密度則為導致局域生態安全綜合評價指數降低的主要因素。災害會直接導致生物生產力降低,而區域產業結構也是與人口密度密切相關的。有研究結果顯示,人口密集地區農業及基礎設施用地增加,林業用地極易受到壓縮,從而使其生態服務功能降低[7]。因此這些區域發展應以滿足人類生存為主,盡量避免發展不適宜林業帶來高投入低產出現象。

湖北省西部山區農林復合發展生態安全格局整體呈現北高南低、西高東低的趨勢。神農架、房縣、鄖縣和竹山縣一帶生態安全指數較高,該片區可通過農林間作、循環農業等新模式提高山區農民收入,并減少傳統農業發展模式對生態環境的破壞[8]。枝江縣和松滋縣毗鄰漢江平原屬于城郊生態系統,生態安全指數較低,發展農業應以糧食、蔬菜、水果以及禽蛋肉類生產為主,近郊滿足城市人口需求,從而形成人口對山區的資源索取的屏障,同時可兼顧一定程度的林業建設,使之具有一定的凈化吸收和休閑娛樂功能[9]。利川、建始、恩施和宜恩等地區生態安全指數較低,是因為這些地區受到澇災和病蟲害的威脅嚴重,因此,這些區域農林復合系統發展要以災害防治為主。

參考文獻:

[1] 周嬌.農林復合經營環境動態監測管理系統研究[D].長沙:中南林業科技大學,2017.

[2] Kass D C L. Agroecology: The science of sustainable agriculture[J]. Agroforestry Systems, 1996,35(1):111-115.

[3] 張明如,翟明普,尹昌君,等.農林復合生態系統的生態學原理及生態經濟功能研究進展[J].中國水土保持科學,2003(4):66-71,77.

[4] 高超.湘北農林復合生態系統土壤重金屬空間分異及動態變化研究[D].長沙:中南林業科技大學,2015.

[5] 滿衛東,劉明月,王宗明,等.1990—2015年三江平原生態功能區水禽棲息地適宜性動態[J].應用生態學報,2017,28(12):4083-4091.

[6] 谷瑤,朱永杰,姜微.農林復合系統生態服務功能研究綜述[J].熱帶農業科學,2015,35(10):57-63.

[7] 楊占彪,楊遠祥,邵繼榮,等.基于參與性調查農戶對農林復合系統的認知與響應——以川中丘陵區為例[J].四川農業大學學報,2011,29(2):286-293.

[8] 李巖泉,何春霞.我國農林復合系統自然資源利用率研究進展[J].林業科學,2014,50(8):141-145.

[9] 胡仁華.城郊農林復合生態系統建設與管理[J].湖北林業科技,2002(3):22-25.

(責任編輯:劉昀)