觸動“四葉神經”提高解題效益

方麗娜

[摘 要]解題教學是畢業總復習教學最難啃的一塊“硬骨頭”。解題復習教學中,由于教師面面俱到講得太多,層層加碼使學生不堪重負,環環推進落入俗套,絲絲入扣缺少反饋,而且傳統的評價方式抹殺了學生的個性,導致復習課教學效率不高。教師在設計例題時,可觸動學生的大腦“四葉神經”,引發他們積極思考,從而提升解題教學的效益。

[關鍵詞]大腦;四葉神經;解題效益;復習

[中圖分類號] G623.5 [文獻標識碼] A [文章編號] 1007-9068(2019)26-0031-03

【理論鏈接】

大腦皮層分為4個葉,每個葉都與特定的腦功能有關。如枕葉——接受和處理視覺刺激;顳葉——初步處理聲音刺激;頂葉——整合感知;額葉——計劃、判斷、解決問題。

生理學領域的最新發現表明,才智并不真正“居住”在大腦中,而是搭乘由激素和酶構成的“車隊”在全身各處旅行,忙碌地揣摩著我們歸類為觸覺、味覺、嗅覺、聽覺和視覺的復合奇觀。

【踐行措施】

在小學數學復習課中,由于教師面面俱到講解太多,層層加碼使得學生不堪重負,環環推進落入俗套,絲絲入扣缺少反饋,而且傳統的評價方式抹殺了學生的個性,致使學生復習效率不高。為改變現狀,筆者自2015年春季開始,以關注大腦“四葉神經”為主旨,采用“微課題”的方法,對畢業班的總復習教學進行了改進,取得了較理想的效果。

一、別出心裁,觸動枕葉神經,明白重點概念

在進行數學概念復習時,筆者一般將復習內容分為數與計算、形與變換、量與計量以及式與關系四大板塊,對疑點、重點、難點以及考點進行“貫通”,使每位學生對概念有“清清楚楚的條件,明明白白的一張網”的深刻理解。

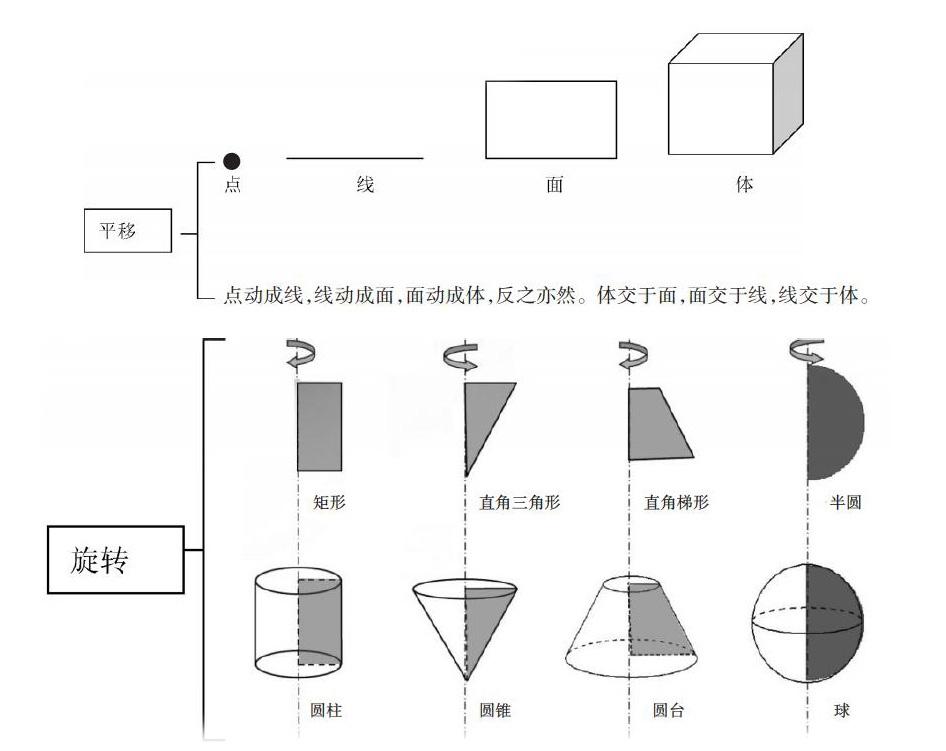

物體形狀信息的加工過程,是對物體的輪廓(線)、朝向(線段)、拐角、線條的交叉點等信息的反應之后再進行基于空間結構的整合過程。在這一過程中,實際上已經抽象出點、線、面、體這些構成幾何圖形的基本要素。

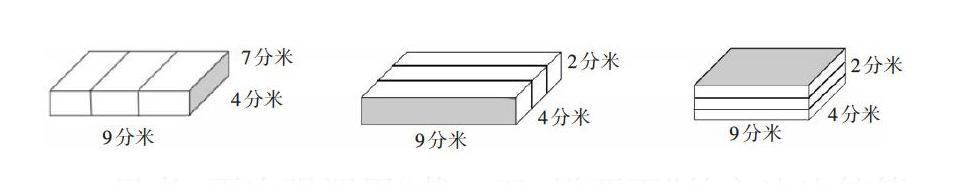

又如,在立體幾何的解題教學中,學生最大的疑點是為什么“切一刀”多出兩個面,且學生在解題過程中往往只求解結果,不求解法是否簡潔、合理,甚至有遺漏,如:

一個長方體木塊長9分米、寬4分米、高2分米,將其截成三個形狀、大小相同的長方體,求這三個長方體表面積的總和比原來長方體的表面積增加了多少平方分米?

學生思路:(1)只回答出其中一種情況。

(2)用截開后的3個長方體表面積之和減去原長方體的表面積,計算太復雜,只考慮“垂直于長”一種情況:4×2×4=16 (平方分米);9×2×4=72 (平方分米);9×4×4=144(平方分米)。

思考:再次強調用“截一刀,增兩面”的方法比較簡便,考慮截面時最好能在圖中進行“試截”。表面積除了可以用(長×寬+長×高+寬×高)×2的公式計算外,還可通過找出底面積與側面積的關系,分別求出底面積和側面積,再用相加的形式進行計算。

“條件確定,答案唯一”是傳統習題設計的一個共同特點,這樣的習題不利于學生個性的發展,不利于學生創新能力的培養。在平時的教學中,可設計一些答案不固定或條件不完備的開放性練習題,留給學生充分的答題空間,從而讓每一個學生都能積極主動地參與到學習中去,并讓不同層次的學生都能得到不同程度的發展。

這樣的設計,拓展了原先固定的“截一刀,增兩面”的模式,而正是這一富含復雜性和多樣性的實際問題給學生提供了一個思考空間,讓學生在運用所學知識解決問題的過程中彰顯個性。

二、別具匠心,激動顳葉神經,明確難點內容

在復習計量單位時,筆者預先講述自己從早上起床(6:00)到上班(8:00)的事由:6:00起床→疊被子→洗刷→早餐→出行→到校……然后概括出六個量:長度、面積、體積、時間、重量、貨幣,問及“六個量”中,哪個量“最難”,學生異口同聲地回答:“時間單位。”筆者與學生有同感,于是以講故事的形式,對學生進行聽覺上的刺激。

蘇爺爺共在世多少天?

蘇步青(1902.9.23—2003.3.17)是數學界的泰斗,百歲老人。大家想不想聽一聽蘇爺爺的故事呀!

蘇爺爺是我們浙江溫州平陽縣人,他在小學時數學成績很不理想,甚至有很多次都是倒數第一,對此他很是沮喪。當他聽了一位數學老師的表揚:“你的腦子很聰明,只要能認真學習,數學成績一定能趕超全班。”后信心十足,經過不懈努力,他從倒數第一變成了全班第一……那時候他的老師說:“讀書為救國,救國為讀書。”他將此話作為自己行動的“動力源”,一心苦讀,后來以第一名的成績考取了溫州十中,最后成為大數學家。現在請同學們計算一下他在世多少天?

有的學生說:“聽了蘇爺爺的故事,我的感悟有二:一是珍惜每一天,因為能活到一百多歲也只有36701天;二是我要向蘇爺爺學習,多動腦,多思考,迎頭趕上……”

還有的學生說:“我以前只知道一年有365天,閏年有366天,以為1900年能被4整除,也是閏年,今天才弄明白1900年不是閏年而2000年是能被400整除的年份才是閏年。我真正懂得了‘四年一閏,百年不閏,四百年又閏的規律。”

學生討論后得出:要明白蘇爺爺在世多少天,可以通過以下的計算方法進行計算。

方法1:分兩段計算。第一段1902.9.23~2002.9.23,第二段2002.9.24~2003.3.17。

方法2:分兩段計算。第一段1902.9.23~1903.3.16,第二段1903.3.17~2003.3.17。

方法3:100歲是36500天,即1902.9.23~2002.9.22,另外,再加上2002.9.23~2003.3.17這一段,這樣后面的日子一共是8+31+30+31+31+28+17=176天,36500+176=36676天,36676+25=36701天。

三、別開生面,促動頂葉神經,明晰疑點問題

數學復習的過程中,單純地依靠大量重復的解題訓練是否能提高學生的數學學習成績?在解題教學中,傳統的方法往往是教師先出示一道例題,然后學生依照教師的解題思路按部就班地開啟“講聽”模式,學生總是跟著教師設定的步驟,不會越“雷池半步”!教師不厭其煩地講述,學生一知半解地“點頭”。而研究表明,死記硬背的方法并不是學習數學的最佳方式。

為改變現狀,筆者在教學“百分數應用題”時,不急著出示題目,而是創設了兩個購物場景。

[場景一]一雙耐克球鞋,原價是640元,國慶節搞活動優惠20%,如果擁有教師證,再在原來優惠的基礎上優惠10%。 請問一位擁有教師證的老師購買一雙耐克球鞋需要多少錢?

通過創設具體情境,讓學生親身參與體會,經歷問題解決的過程,實實在在地參與到課堂教學中來,而不是一味地“聽”老師上課。

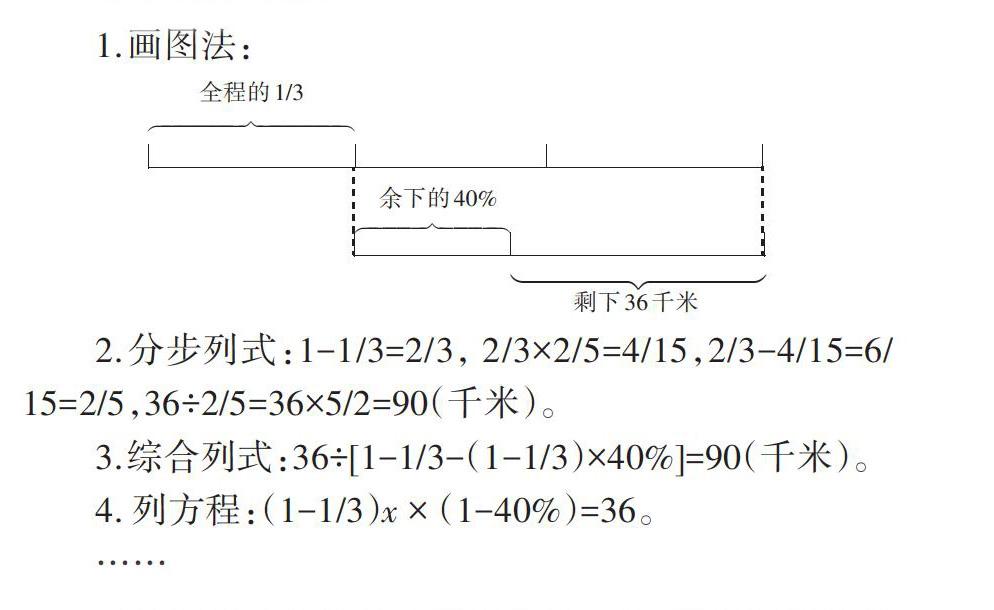

[場景二]一輛小轎車從甲地開往乙地,第1小時行了全程的1/3,第2小時行了余下路程的40% ,第3小時行了36千米,正好到達乙地。求甲、乙兩地相距多少千米?

學生各抒己見:

1.畫圖法:

[ ][ ][全程的1/3][余下的40%][剩下36千米]

2.分步列式:1-1/3=2/3, 2/3×2/5=4/15,2/3-4/15=6/15=2/5,36÷2/5=36×5/2=90(千米)。

3.綜合列式:36÷[1-1/3-(1-1/3)×40%]=90(千米)。

4. 列方程:(1-1/3)x × (1-40%)=36。

……

這樣的生活情境會讓學生耳目一新,學生的顳葉神經被徹底觸發。

四、別有洞天,聯動額葉神經,明了考點題型

在解題教學中,學生習慣于粗讀題目,沒有深度理解“題意”就開始動筆作答。其實,“熟讀”題目才能明確“題意”。教師應該重視學生對數量信息加工能力的培養,以此促進學生學習質量的提升。將數量加工對應在數學教學中,主要包括數數、識物,以及物體數量的比較分析、判斷和整合,它是保證數學學習最基本的能力。筆者在總復習階段解決問題教學時倡導學生進行“想解→會解→多解→善解”這樣的“四部曲”。

例如,張大爺在一面是池塘的菜地里上想用籬笆圍一塊長方形菜地(如右圖),求籬笆的長度。

學生的解題結果有三種情況:

(1)籬笆的長度:(6+4)×2=20(厘米)。

(2)籬笆的長度:(6+4)×2-6=14(厘米)。

(3)籬笆的長度:6+4+4=14 (厘米)。

(1)是錯誤的。這樣解題的學生機械地套用公式計算長方形的周長,不會分析題目的條件和問題之間的關系,不會選擇合理的算法。

(2)是正確的。先套用公式“(長+寬)×2”求出長方形的周長,然后再減去墻壁的長(長方形的長),得出的結果就是籬笆的長度。但是這種解題思路、計算方法較為煩瑣,不夠簡潔。

(3)最直接、最簡單。用去的籬笆長度就是長方形菜地的三條邊之和,只要把長方形的一邊長和兩條寬相加就可以得出。

數學教學中常常見到這樣的情況:經過一段時間反復操練后,學生的解題技能獲得了某種程度的提高,但是學生的思考空間卻縮小了,似乎很容易就思維定式,其數學理解和思考能力也相應下降,甚至有些學生連簡單的問題都無法解決。究其原因是教師在不知不覺中用“必須”這一絕對化的詞為學生制造了一種思維模式的“加工廠”,使得學生的解題模式是“唯一”而不是“多元”,解題思路是“單數”而不是“復數”。正是這種無意中的“絕對化”,封閉了學生自由探索的空間。

由此可見,在學生動手操作和解題的過程中,要培養學生自覺思考的能力,使其充分經歷學習過程,真正學會多角度思考問題,學會學習,從而達到認識上的最佳狀態,真正使學生的數學素質得到發展。

【理論印證和個人感悟】

一、理論印證

通過腦成像技術,已經能確定大腦的某些領域特征與數學學習具有高度的相關性。因此,教師在教學時應根據腦神經的相關理論,為學生創造良好的學習條件。首先,為學生營造情緒氛圍。以腦為導向的教學模式的第一個目標,首先須從探索情感與學習的相互關系開始。神經與腦科學越來越多地關注情緒領域,其對高級思維過程中的影響將是教育學者必須重視和學習的重要方面。當前的研究已經表明了壓力對于學習的消極影響,積極的情緒也同樣被證實能提升學生的學習成績。其次,為學習創造良好的物理環境。就像課堂中的情感氛圍能夠改造學習過程,物理環境作為第二個腦目標,同樣可以影響學生的注意力以及學生對各種學習任務的參與程度。第三,知識是通過整體的理解和宏觀的概念去組織并實施的,可以利用先前的知識將刺激歸類,將以往的知識和新的知識相結合,從而引導學生思考和學習。第四,教授給學生掌握內容、技能和概念的方法,使學生能夠理解知識,掌握技能和方法,成為一個終身學習者。

二、個人感悟

有效解題教學的特質:想解→會解→多解→善解。眾所周知,解題教學的效益不光是看教師是否認真備課,盡心講解,認真批改……而是看各層面的學生是否有進步和獲得發展,因此有效解題教學應當具備以下四個特點:其一,讓學生想解。解題的內容和難易度能引起各層次學生的解題意向,觸動視覺神經,激發解題動機。其二,使學生會解,使不同層次的學生各有所得。其三,使學生學會多解,即使學生學會一題多解。其四,讓學生找到最適合自己的解題方法,做到善解。

(責編 黃春香)