我國城鄉居民消費不平等特征比較

內容摘要:近年來,雖然我國在經濟增長上取得了巨大成就,但從分配的角度來看,這種經濟增長卻不是均衡的。2003年至今,我國基尼系數一直處于國際社會公認的社會貧富差距“警戒線”以上水平,且居高不下。本文認為,收入和財富分配的惡化會危及社會的穩定,從而大大增加經濟運行的成本,阻礙經濟的可持續發展,從而無法實現包容性增長。因此,為實現包容性增長、共享發展成果,有必要對不平等問題進行深入研究。

關鍵詞:城鄉居民? ?消費不平等

關于我國城鄉消費不平等的相關研究

一是經濟發展水平的城鄉差異。改革開放初期,我國繼續集中力量推進工業化,試圖盡快建立現代化工業體系進而實現趕超目標,財政支持一直偏向工業,秉持以農養工。在國民經濟中,與第二、第三產業相比,屬于第一產業的農業一直處于弱勢地位,加上近年來農產品價格走低和政策支持的相對不足,農民與城市居民的收入相差較大,以致消費差距也逐漸被拉大。二是市場環境的城鄉差異(方曉燕,2007;李青,2014),如農村的金融資本市場、勞動力市場相對于城市發育度不高。關于金融資本市場,李青(2014)認為,農村在金融改革、融資環境建設和金融服務方面存在著顯著滯后,這些城鄉之間的金融不平等不僅制約著農村資金的有效配置、農業農村經濟的發展,還不利于城鄉差距的縮小。三是公共產品和服務供給的城鄉差異(石宏偉,2008;楊團等,2010;伍振軍,2014),諸如教育、醫療等公共產品和服務的不均等造成了城鄉在人力資本上的差異,通過就業不平等等機制進而造成城鄉收入消費差距。比如政府在城鄉小學基本建設投入一項,根據伍振軍(2014)的研究可知, 2009 年我國城鎮小學 4.6萬所,校均建設支出 6.32 萬元,而農村小學 23.4 萬所,校均建設支出 1.85萬元,僅為城鎮水平的 29.2%。此外,除了教育、衛生醫療等,公共產品中網絡基礎設施的城鄉差異在 21 世紀的今天發揮著越來越重要的作用。世界銀行在 2016 年世界發展報告《數字紅利》中指出,數字技術可以降低信息成本,從而大幅降低公司、個人與公共部門的經濟社會交易成本,促進創新與效率的提高。我國在網絡基礎設施建設乃至信息技術普及方面的城鄉差異無疑就成為影響 21 世紀城鄉差距拉大的新因素之一。

追溯種種造成城鄉差異因素的根源,新自由主義大多將矛頭指向了我國城鄉二元體制,認為我國應當破除城鄉二元體制的禁錮,力推城鎮化。如華生(2013)認為,戶籍歧視是借此而發生的各種歧視性待遇的根,只有加快城鄉二元戶籍制度的改革,農民工才能真正市民化,城鎮化才能為更多人帶來福利。文貫中(2014)認為,現代化道路是一條沖破對人和其他生產要素的各種制度性約束。作為城鄉二元體制主要載體的城鄉二元土地制度和戶籍制度,成為我國推進城鎮化的主要障礙,也是造成城鄉差距拉大的重要原因。但賀雪峰(2014)、陳錫文等(2016)基于本土調研,卻提出了不盡相同的看法。如賀雪峰(2014)認為,當前我國城鄉二元體制幾乎取消了所有限制農民進城的制度,同時也允許農民返鄉,是保護農民返鄉權利、限制資本下鄉自由的制度,不同于過去剝削性的城鄉二元體制。正因為農民在進城失敗后依然可以返鄉,所以我國城市并沒有形成大規模貧民窟,從而使農村成為了“我國現代化的穩定器與蓄水池”。從這個意義上講,城鄉二元體制對當下我國9億農民存在一定的保護作用,具有穩定社會的積極影響。

綜上,本文認為,為了更好把握我國城鄉消費不平等特征,為調控社會整體的消費不平等提出有針對性的政策建議,本文認為:第一,分城鄉研究我國消費不平等特征并進行比較分析;第二,將城鄉內部消費不平等特征的比較放在我國城鄉間消費不平等這個大背景下考慮。

我國城鄉居民消費不平等實證分析

(一)Ohtake and Saito消費不平等分解模型

學者Deaton and Paxson(1994)結合永久收入假說理論和隨機游走模型(Hall,1978),并假定個人的消費路徑為一個鞅過程,從而將個體消費表示為:

其中,, lncit為t期個體i的消費對數,j表示年齡。 stj為在t期年齡為j的群體在總體中所占的人口比重,σ2tj 為在t期年齡為j的群體的消費對數方差, Ctj為在t期年齡為j的群體的消費對數均值。

(二)數據說明

1.數據來源。本文的實證數據來源于我國綜合社會調查(以下簡稱CGSS)數據,CGSS由國務院發展研究中心社會發展研究部與中國人民大學聯合全國各地的學術機構共同執行,也是我國第一個綜合性、全國性的大型社會調查項目。

2.數據處理與描述性統計。由于CGSS調查問卷每年的調查內容不盡相同,為了研究的便利性,本文選擇同時含有消費、出生年、家庭人口三個指標的分城鄉數據,同時,為了盡可能的反映當前的實際狀況,本文選擇2014年、2015年、2016年、2017年四年CGSS數據,并對數據進行如下處理:第一步,計算個體年度消費。由于家庭消費具有不可分割性和規模效應,本文使用OECD常用的單位根等值因子來調整家庭規模經濟的影響。第二步,價格調整。由于不同年份的城鄉價格水平存在一定差異,因此使用國家統計局提供的城鄉CPI分別將城鄉人均消費調整到2014年的水平。第三步,對經過城鄉價格調整的消費數據取對數,得到個體最終的消費對數。第四步,對每個年齡做描述性統計,并剔除了27歲(不含)以下、69歲(不含)以上的樣本,因為以上的樣本極少,無法保證其方差的代表性,將其剔除可確保各年齡段的群體方差能較為真實地反映該群體的不平等程度。

經過以上處理,共得到26641個有效樣本,其中城市樣本17080個,農村樣本9561個。表1是城鄉消費對數的描述統計。

(三)實證分析及結果

1.估計方程。為了便于實證檢驗,依據公式(6)構建虛擬變量,估計以下方程:

其中,cohortm表示出生組虛擬變量。從20世紀30年代到20世紀80年代,每10年確定一個出生組,共6個出生組。agen表示年齡虛擬變量,從27歲到69歲,每1歲確定1個年齡組,共43個。假如個體i的年齡為34歲,則age34=1,其余年齡虛擬變量均為0。個體j出生于20世紀40年代,則cohort1940=1,其余出生組虛擬變量均為0。系數 αm反映對應的代際效應,βn 反映對應的年齡效應。

2.城鄉代際效應。進行回歸分析時,本文選定20世紀30年代為參照組,可計算得出各出生組估計系數,具體結果見表2所示。

回歸結果顯示,所有的出生組系數均顯著且通過檢驗。對于城市,其出生組系數隨年份呈現出遞增趨勢,以80后與40后為例,20世紀80年代的出生組系數比20世紀40年代的出生組系數高了0.8317,是20世紀40年代出生組系數的兩倍多,這表明新生一代比上一代的不平等程度增加了。對于農村,其出生組系數總體上呈現上升趨勢,個別出生組間呈現輕微波動。對比城鄉的出生組系數,發現城市的出生組系數遠遠高于農村的出生組系數,且趨勢性更強,這說明城市的代際效應要大于農村的代際效應。

根據學者大竹文雄(2005)的解釋,消費不平等的代際效應反映了不平等由上一代“傳遞”到下一代的過程,多由財富的代際轉移手段——如遺產或者來自健在父母的饋贈所導致,且城市相對于農村呈現出更強的代際效應。究其原因,本文認為這與城市在勞動力市場、公共產品和服務市場、房地產市場和金融資本市場上的扭曲密不可分。

總而言之,雖然城市市場比農村市場具有更高發育度,但城市的資源配置不均衡程度更顯著。甚至在城市內部的某些市場,以戶籍為界限的新二元結構正在形成(葉興慶,2014)。隨著城鎮化進程的不斷推進,城市內部不平等的代際傳遞現象應得到更多的關注與防范。

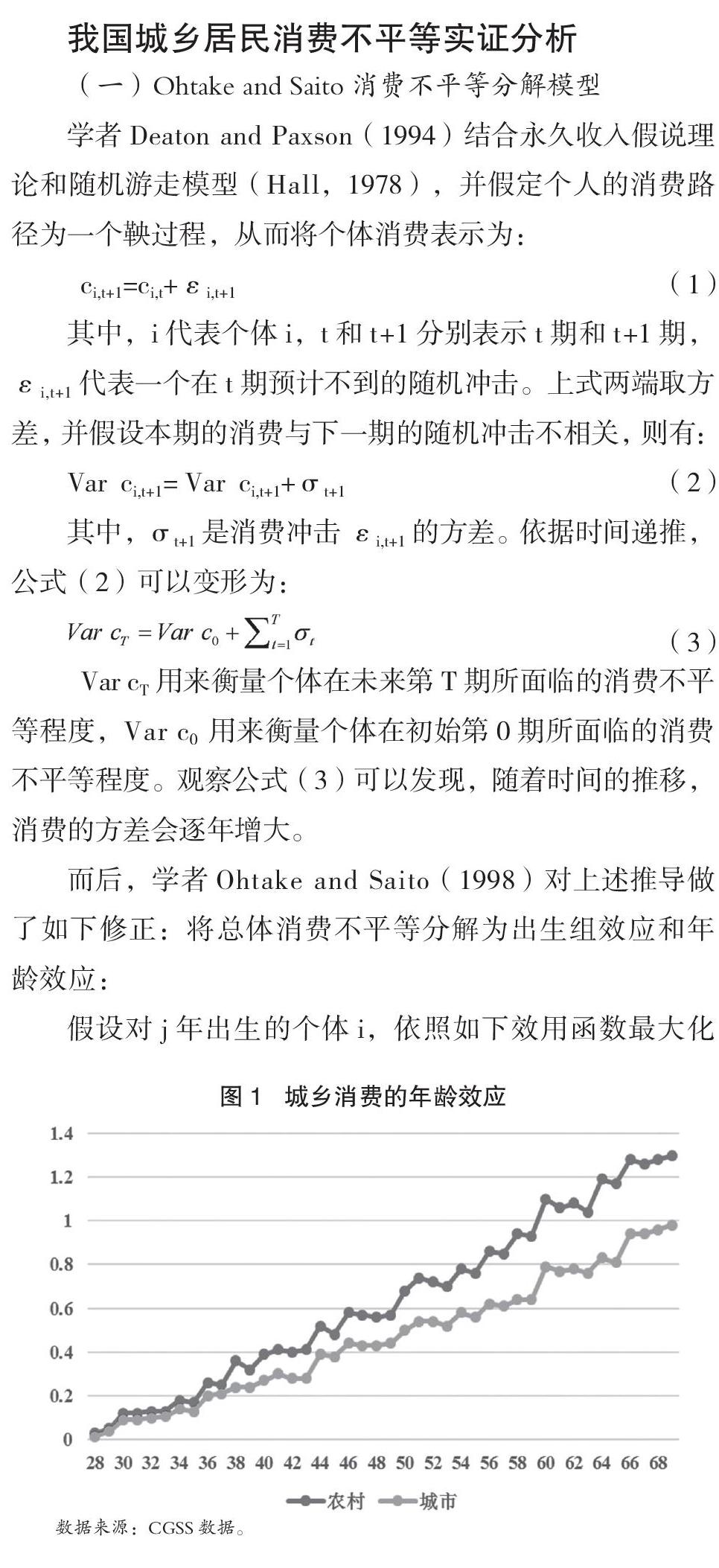

3.城鄉年齡效應。由于年齡虛擬變量較多,本文將其估計系數用圖1來說明。圖1表示城鄉消費的年齡效應,橫坐標為年齡,縱坐標為各年齡虛擬變量的估計系數,所有系數均以27歲為參照組,絕大多數系數在1%水平下顯著并通過檢驗。

根據圖1可以直觀看出,不論城鄉,年齡系數都有明顯的上升趨勢。農村的年齡系數要大于城市,并且這種差距也逐年擴大。這說明農村的年齡系數趨勢性更強,其年齡效應更強。

根據前人研究,隨著年齡增長,非系統性風險逐年累積,用對數方差衡量的消費不平等也會隨之加深,年齡對消費不平等的這種影響就是年齡效應。在城鄉年齡系數的回歸中,城鄉均檢測出具有明顯上升趨勢的顯著的年齡系數,這說明在我國城鄉消費不平等當中,同樣存在年齡效應的影響。通過比較城鄉年齡系數,本文發現農村的年齡效應要強于城市的年齡效應,這表現在農村樣本的年齡系數要明顯高于城市且二者差距在逐年擴大。

本文認為,這種城鄉差異來自于風險和保障兩方面的作用。需要注意的是,這里強調的保障體系不是一般意義上的保障體系,不僅包含諸如保險公司提供的人壽保險、財產保險等商業保險,還包含政府提供的養老金、失業保險等社會保障,以及親人提供的以家族內部收入轉移為主要形式的家庭保障,是廣義上的保障體系。

4.城鄉人口效應。按照人口效應的計算公式 分別計算2014年至2017年城鄉消費不平等的人口效應,具體公式為:

分別代入城鄉變量數值,得:

城市人口效應=0.4735-0.4696=0.0039,約占實際消費不平等變動量的1.29%。

農村人口效應=0.5359-0.5179=0.0180,約占實際消費不平等變動量的7.81%。

根據計算結果,農村的人口效應要大于城市的人口效應。

人口效應是用現期人口年齡結構替代基期人口年齡結構計算出來的消費不平等差異,衡量的是人口年齡結構變動,尤其是人口老齡化對整體消費不平等的影響。根據已有理論,老齡化將從兩個方面影響消費不平等。因此,在其他因素保持不變的情況下,人口老齡化加深必然會導致整個社會消費不平等的加大。

在全球范圍呈現出老齡化趨勢的背景之下,研究老齡化對消費不平等的影響無疑具有重要意義。本文根據Ohtake and Saito(1998)提供的方法,計算出2014年至2017年城市人口效應為0.0039,占城市實際消費不平等變動的1.29%;農村人口效應為0.0180,占農村實際消費不平等變動的7.81%。對于這個結果,不能簡單地通過數值比較來得出農村人口效應更強、老齡化對消費不平等的影響更大的結論,而應該從老齡化影響消費不平等的機制著手分析。

對策建議

城市內部消費不平等的改善建議。重點調控消費不平等的代際傳遞,規范社會保障資源的公共配置,調控公共產品和服務供給的質量不平等,警惕老齡化對消費不平等的影響。在城市內部消費不平等當中,并非所有的不平等都是不合理的。有些結果上的不平等反映了市場對個體不同努力程度的回報,并在教育回報率上升、市場競爭性加強的背景下得以加強。如果對這些不平等采取“一刀切”的方式進行調控,可能會挫傷勞動力的積極性,反而不利于效率的提高和經濟增長。因此,政府在城市內部不平等調控方面,應當重點調控不平等代際傳遞的關鍵環節,即客觀不平等帶來的機會上的不平等。完善市場公平機制,出臺相關法律法規保障每個人在勞動力市場上的公平地位;城市發展規劃時注重統籌協調,控制個體在房地產市場上的不平等擴大;嚴格監管金融資本市場,堅決打擊不正當得利,保障個體在資本市場上的公平公正;出臺保證公共產品和服務質量、均衡發展的政策,加大社會的保障投入,保障個體在公共產品服務市場上的公平和平等,使得社會上的每一個人都能共享發展成果。對老齡化進程未雨綢繆,適當鼓勵生育,促進養老、醫療等資源的質量平等化。

農村內部消費不平等的改善建議。重點完善農村社會保障體系,防范老齡化對消費不平等的影響,在城鎮化進程中吸取城市發展經驗教訓,將消費不平等的代際效應控制在合理區間內。完善農村社會保障體系是調控農村消費不平等的關鍵環節,因為它不僅關系到城鄉間消費不平等的調控,而且還對農村內部消費不平等的年齡效應和人口效應有重要影響。在老齡化進程中,完善和健全農村社會保障體系的重要性將會越來越凸顯出來。因此,應當構建有利于城鄉基本公共服務均等化的財力保障機制;明確政府在社會保障方面的職責,建立科學合理的基金籌集機制,因地制宜選擇合適的社會保障模式,進一步健全農村的合作醫療制度、養老保險制度、最低生活保障制度等。在農村,較高的兒童死亡率與我國城鎮化進程中農村年輕勞動力的流出,都加劇了老齡化程度。對此,可以通過進一步完善農村醫療保障設施來降低兒童死亡率;建設農村新社區,完善農村環境以減少農村青年的流出,通過這些手段來防控老齡化對消費不平等的惡化影響。

城鄉間消費不平等的改善建議。應當制定并繼續推進縮小城鄉在經濟發展水平、市場環境、公共產品和服務供給方面差距的政策,促進城鄉均衡發展。支持發展現代農業,加大對農村財政的支持,以發展農業農村經濟;健全農村市場體制,完善農村各類市場環境;加強農民基礎教育、職業培訓,提升農村醫療衛生服務,完善農村社會保障制度,提高農民人力資本;提高農村電網覆蓋率,普及互聯網應用基本技能,促進農村信息化發展,共享數字紅利。

城鎮化和城鄉二元體制的改善建議。在當下,推進城鎮化并不意味著要消滅城鄉二元體制。應當在有效調控城市內部不平等傳遞擴散的基礎上穩步推進城鎮化,即在農民具備一定與城市居民相競爭的人力資本和社會資本的前提下穩步推進。對城鄉二元體制的改革應當逐步推進,可以先從附著于戶籍制度的福利制度開始,將實現城鄉居民公共服務均等化作為重點。

參考文獻:

1.胡蘊真.從要素邊際產出彈性差異看我國地區經濟發展不均衡——索洛增長模型框架下的量化研究[J].商業經濟研究,2015(22)

2.伍振軍,林倩茹.農村集體經營性建設用地的政策演進與學術論爭[J].改革,2014(2)

3.李青.農村勞動力就業狀況調查與研究——以江蘇省南京市為例[J].經營管理者,2014(25)

4.韓長根,張力.互聯網普及對于城鄉收入分配的影響——基于我國省際面板數據的系統GMM分析[J].經濟問題探索,2017(8)

5.賀雪峰.城中村改造:亟待包容性破題的人地矛盾[J].上海城市管理,2014(2)

6.揭昌亮,石峰.國內外消費不平等問題研究趨勢與展望[J].江西社會科學,2015(12)

作者簡介:

朱建軍(1976.3-),男,漢,江蘇如東人,碩士,主要研究方向為計量經濟、宏觀經濟、教育經濟。