我國商貿流通業促進就業增長的能力及其機理分析

孫永生 周俊勝

內容摘要:本文利用2012~2017年省際面板數據對商貿流通業促進就業增長的能力進行了實證分析。實證研究結果表明,商貿流通業生產總值每增長1個單位,將帶動地區就業人數增長0.761個單位,具有顯著的就業吸納能力。與此同時,流通業就業人數增長的回歸系數與地區就業人數增長的回歸系數非常接近,可知商貿流通業對就業增長的促進作用主要來源于流通業本身的就業增長,對其他行業的就業增長影響不大;商貿流通業生產總值每增長1個單位,能帶動限額以上流通業產業活動單位數增長0.867個單位,說明流通業發展能通過帶動產業活動單位數的增加來吸納就業。此外,城鎮化率的提高有助于就業增長,但人均生產總值的增長反而起到了阻礙作用。總之,流通業發展已然成為實現就業增長的重要產業因素。

關鍵詞:商貿流通業? ?就業增長? ?實證分析

引言

商貿流通業作為我國經濟發展過程中連接生產與消費的紐帶和橋梁,對經濟社會整體協調發展發揮著基礎性作用。不少學者研究了流通業對經濟增長的拉動作用(馬勇,2015;費清、盧愛珍,2015;王東岳,2017)、對消費增長的影響(文啟湘、梁爽,2010;蘇俊華、彭海陽,2017)以及對制造業效率的影響(宋則、常東亮、丁寧,2010;祝合良、石娜娜,2017)等。在眾多的流通業帶來的影響中,一個重要的卻沒有被充分研究的因素就是商貿流通業對就業增長的促進作用。因此,本文主要在于探討商貿流通業對促進就業增長的能力以及其中的作用機理。

商貿流通業可分為三大子行業,分別為批發和零售業、住宿和餐飲業、交通運輸倉儲及郵政業。目前的研究成果普遍認為,流通業是具備促進就業增長能力的。謝莉娟和吳中寶(2009)在利用偏最小二乘法對促進就業增長的貢獻分析中指出,流通業發展已經成為實現就業增長的關鍵性因素。王曉東和謝莉娟(2010)則結合產業結構調整,利用中部地區數據對流通業對就業增長貢獻進行了研究。張冠鳳(2018)在基于投入產出分析中,得出流通業發展不僅能帶動本身的就業增長,還能促進其他行業的就業增長。但是,總體而言現有研究缺乏商貿流通業與就業增長之間直接的經驗證據及其作用機理。因此,為了進一步探討商貿流通業對就業增長的影響,本文在現有研究的基礎上,利用2012-2017年的省際面板數據,對商貿流通業對促進就業增長能力及其作用機理進行了分析。

本文的結構安排如下:第二部分為商貿流通業促進就業增長的統計分析,第三部分描述本文使用的數據、變量和模型,第四部分為實證模型估計與結果分析,第五部分為結論與政策建議。

商貿流通業促進就業增長的統計分析

(一)商貿流通業貢獻度分析

商貿流通業不論是對于促進經濟增長還是吸納就業都存在巨大的潛力。其中,流通業產值貢獻率和流通業就業貢獻率是評價一個國家或地區對國民經濟增長和就業增長做出貢獻的重要指標。要確定流通業對國民生產總值的貢獻,首先要確定流通業的定義。本文所使用的商貿流通業的相關數據,都包含批發和零售業、住宿和餐飲業、交通運輸倉儲及郵政業這三大子行業。以此為基礎,本文對商貿流通業對國內生產總值和就業的貢獻度進行了測算。流通業產值貢獻度=流通業當年總產值增量/當年地區生產總值增量*100%;流通業對第三產業貢獻率=流通業當年總產值增量/當年第三產業總產值增量*100%;流通業就業貢獻度=當年流通業就業總人數增量/全國當年總就業人數增量*100%。

表1給出了流通業對GDP和就業的貢獻度,可以看出,流通業產值貢獻度和流通業對第三產業產值貢獻度都有所下降,2017年分別為13.7%和26.18%,遠低于世界平均水平。這說明我國商貿流通業正面臨瓶頸期,其轉型發展減緩了進一步的增長勢頭。流通業就業貢獻度在2017年略有下降,但總體而言保持在比較穩定的水平;第三產業占就業人員比重則呈逐漸上升趨勢,至2017年已達到44.91%。這都說明我國商貿流通業的就業吸納人數呈現較穩定的增長。

(二)商貿流通業產業結構分析

除了從流通業“量”的擴張帶來經濟增長外,本文進一步分析了商貿流通業的產業結構。表2給出了2012-2017年間商貿流通業產值及就業構成比例。可以發現,三大產業的產值和就業都存在偏離現象。一方面,批發和零售業產值比例平均達到了60.6%,而就業比重卻僅為48.5%,這說明總體而言批發和零售業尚未發揮出實際的就業吸納能力;另一方面,交通運輸倉儲及郵政業、住宿和餐飲業的流通業產值比例分別平均達到了28.2%和11.2%,流通業就業構成比例則分別達到了33.4%和18.1%,超過了流通業產值比例,這說明這兩大行業承載的就業壓力略大,在未來一段時間內就業吸納能力也許會有所降低。

數據、變量和模型

(一)樣本選取與數據來源

為了研究商貿流通業促進就業增長的能力,本文選取2012-2017年31個省份的省際面板數據進行實證分析。其中,數據主要來源于國家統計局和各省份統計年鑒,商貿流通業的相關數值都包括批發和零售業、住宿和餐飲業、交通運輸倉儲及郵政業這三個子行業的數值。此外,為了避免出現偽回歸,本文對地區就業人員總數、流通業就業人員總數、流通業產業活動單位數、流通業生產總值和人均生產總值進行了對數處理。

(二)變量和模型

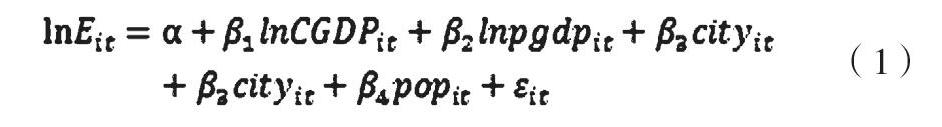

利用2012-2017年31個省份的省際面板數據,本文設置計量模型如下:

其中,i表示地區,t則表示時間。被解釋變量選取了地區就業人員總數(lnEit),在進一步穩健性分析中,本文還選取了流通業就業人員總數(lnECit)和流通業產業活動單位數(lnNCit)作為因變量。解釋變量為流通業生產總值(lnCGDPit),控制變量選取人均生產總值(lnpgdpit)、城鎮化率(cityit)和人口規模(popit)。εit表示殘差項。

被解釋變量:地區就業人員總數(lnEit)。為反映總體的就業情況,在基準回歸中,本文選取了地區從業人員總數來刻畫總體就業量;在穩健性檢驗中,本文則分別選取了流通業就業人員總數和流通產業活動單位數作為因變量進行回歸,以檢驗回歸結果的穩健性。流通業就業人員總數為地區流通業三大子產業的就業人數之和,流通產業活動單位數則選取了地區限額以上三大子產業的活動單位數之和作為代理變量。

解釋變量:流通業生產總值(lnCGDPit)。流通業增加值一直是反映商貿流通業發展規模的重要指標,能在一定程度上反映商貿流通業的發展規模和發展速度。本文利用流通業三大產業增加值之和作為流通業生產總值的代理變量。

控制變量:考慮到多種變量對就業增長的影響,在計量模型中需要引入相關的變量因子。本文選取人均生產總值(lnpgdpit)、城鎮化率(cityit)和人口規模(popit)作為控制變量。人均生產總值通常用來反映地區的經濟發展水平;城鎮化率為城鎮人口占地區總人口之比,反映一個地區的城鎮化水平;人口規模則選取年末總人口數作為代理變量。

表3給出了主要變量的描述性統計。可以發現,地區就業人員總數平均為416.54萬人,流通業就業人員總數平均為45.02萬人,占總人數比重達到10.81%,處于較高的水平。流通業產業活動單位數平均達到4363個,有待進一步增長;人均地區生產總值為47572元,城鎮化率達到56.2%,增長較快;人口規模則平均達到4411萬人。

實證模型估計與結果分析

(一)平穩性檢驗

為了驗證本文所使用的面板數據是否存在單位根,本文利用LLC檢驗方法進行了平穩性檢驗。根據表4的檢驗結果可知,本文計量模型中變量的p值均小于5%,也就是說模型中的所有變量均在5%的水平下拒絕“存在單位根”的原假設。因此,本文的回歸結果是平穩的。

(二)基準回歸

本文分別采用“OLS+穩健標準誤”方法(見第一列)和加權最小二乘法(WLS)(見第二列)進行回歸分析,以降低異方差的影響。表5給出了商貿流通業促進就業增長的回歸結果。可以發現,在兩種回歸方法下,商貿流通業對就業增長的影響始終在1%的水平下顯著為正。因此,回歸結果較為穩健。

總體而言,商貿流通業生產總值每增長1個單位,將帶來地區就業人數0.667~0.761個單位的增加,說明商貿流通業對就業增長具有顯著的促進作用。與此同時,城鎮化率和人口規模也都在1%的顯著水平上促進就業增長,說明城鎮化率的提高和人口的增長都能帶動就業增加。但人均生產總值對就業增長產生負面影響,這可能是因為隨著人均生產總值的提高,經濟發展趨向良好,居民收入增加以及收入差距的拉大,摩擦性失業和結構性失業也趨于增加。

(三)穩健性檢驗

為了進一步驗證回歸結果的穩健性,本文分別選用流通業就業人員總數和流通業產業活動單位數作為因變量進行回歸分析。流通業生產總值的增長,最直接影響到流通業的就業人員人數以及產業活動單位數。表6匯總了穩健性檢驗的回歸結果。可以發現,不論是采用穩健標準誤回歸方法還是WLS回歸,流通業生產總值都在1%的水平上對流通業就業人員總數產生顯著的促進作用,且回歸系數與基準回歸結果的回歸系數非常接近,說明商貿流通業對就業增長的促進作用還是主要來源于流通業本身的就業增長,而不是其他行業。

與此同時,商貿流通業對流通業產業活動單位數的影響也在情理之中。流通業產值每增加一個單位,將帶動流通業產業活動單位數增加0.780~0.867個單位。流通業產業活動單位數的增加是促進就業增長的一個重要途徑。三大產業的活動單位數的增加能形成大量崗位空缺,從而為就業提供大量崗位,且流通業對人力資本的要求相對較低,就業容量大,活動單位數的增加為解決勞動力就業問題發揮了較大作用,這也進一步驗證了商貿流通業對促進就業增長的作用。

結論和政策建議

為了探究商貿流通業對就業增長的影響,本文首先對商貿流通業促進就業增長進行了統計分析,發現流通業產值貢獻度和流通業對第三產業產值貢獻度都有所下降,但流通業就業貢獻度總體而言保持在比較穩定的水平,第三產業所占就業人員比重則呈逐漸上升趨勢,這說明我國商貿流通業的就業吸納人數呈現較穩定的增長。與此同時,在商貿流通業產業結構分析中發現,三大產業的產值和就業都存在偏離現象。這說明我國商貿流通業的結構比例有待進一步調整。

本文接著利用2012~2017年省際面板數據對商貿流通業促進就業增長能力進行了實證分析。實證研究結果表明,商貿流通業生產總值每增長1個單位,將帶動地區就業人數增長0.761個單位,具有顯著的就業吸納能力。與此同時,流通業就業人數增長的回歸系數與地區就業人數增長的回歸系數非常接近,可知商貿流通業對就業增長的促進作用主要來源于流通業本身的就業增長,對其他行業的就業增長影響不大;商貿流通業生產總值每增長1個單位,帶動產業活動增加0.867個單位,說明流通業發展能通過帶動產業活動單位數的增加來吸納就業。此外,城鎮化率的提高有助于就業增長,但人均生產總值的增長反而起到了阻礙作用。

基于以上結論,提出建議如下:

第一,優化商貿流通業內部子行業的結構調整,完善流通業就業吸納導向。首先,確立批發和零售業發展過程中的主導地位,充分提高其就業吸納能力,與此同時,適當提高其他行業的產值比重以降低就業負載壓力。其次,通過整合重組、規模控制以及結構調整,扶持中小型流通企業的發展,提高現有流通企業已形成的產業集中度,以充分發揮中小流通企業的勞動力密集優勢,增多流通業活動單位的內部就業增長點,持續釋放潛在的就業機會。最后,調整產業內部的要素分配結構,優化收入分配格局,加大人力資本投入,強化勞動要素和資本要素的回報程度。

第二,加強對人力資源的在職教育和培訓,培養熟悉現代流通規則與模式的高素質人才。首先,可以通過組建大型流通企業集團來吸引高素質人才的加入。現代大型流通企業集團需要熟悉現代流通規則、流通方式,如電子商務、連鎖經營、物流配送等,通過搭建大型發展平臺來吸引更多具備現代信息技術處理能力和創新能力的人才加入。其次,國家應重視專職教育,通過一定程度的資源傾斜以培養更多具備流通業專業知識的高素質人才。最后,企業要建立在職培訓體系,不斷培養和提高在職員工素質和勞動技能。

第三,創新流通發展新業態,不斷拓寬流通就業渠道。當前,我國商貿流通業業態形式主要有專賣店、便利店、百貨商店等連鎖零售業形式,以及咖啡店、快餐、正餐等連鎖餐飲業形式,但這些業態形式對社會勞動力吸納的比重不到10%。因此,要充分發揮商貿流通業促進就業增長的能力,需要不斷創新流通發展新業態,積極推動百貨店、超市等連鎖經營業態向專業店、便利店等新型業態發展,同時積極推進餐飲及一般零售等經營領域向家電、醫藥、圖書、租賃等不同行業進展,擴大銷售領域。經營網絡應不只局限于城市,要充分利用農村這一廣大的消費市場,實現經營網絡向農村的發展和延伸。

參考文獻:

1.馬勇. 流通產業對經濟增長的影響分析——基于流通經濟學理論視角[J].商業經濟研究,2015(26)

2.費清,盧愛珍.商貿流通業對經濟增長貢獻的作用機理及優化對策[J].商業經濟研究,2015(12)

3.王東岳.流通產業集群與流通經濟增長的實證分析[J].商業經濟研究,2017(7)

4.文啟湘,梁爽.基于DEA模型的流通業與消費增長協調發展研究[J].商業經濟與管理,2010,1(10)

5.蘇俊華,彭海陽,吳丹潔等.我國商貿流通業發展與城鄉居民消費增長實證研究[J].商業經濟研究,2017(5)

6.宋則,常東亮,丁寧.流通業影響力與制造業結構調整[J].中國工業經濟,2010(8)

7.祝合良,石娜娜.流通業在我國制造業價值鏈升級中的作用與提升路徑[J].商業經濟與管理,2017(3)

8.謝莉娟,吳中寶.流通業發展對促進就業增長的貢獻分析[J].價格月刊,2009(9)

9.王曉東,謝莉娟.論流通產業結構調整與就業增長——基于中部地區流通業對就業吸納的貢獻分析[J].財貿經濟,2010(2)

10.張冠鳳.我國流通產業就業吸納能力研究——基于投入產出分析[J].商業經濟研究,2018(11)