過度營銷情境下的消費者偏好翻轉

譚娟 曹文峰 李曉云

內容摘要:以往對營銷領域研究注重于營銷對產品銷售及企業績效的積極作用,忽略了過度營銷情境下消費者偏好可能產生的翻轉情形。鑒于此,本文研究消費者在選擇集中的決策情況(均衡選擇集中投入/減少營銷項目),進而建立消費者偏好動態反饋的理論框架,利用吸引力模型分析實際情景中消費者對過度營銷的反饋。研究發現,營銷備擇項加入均衡選擇集后,目標備擇項的被選概率隨之下降,同時消費者的消費偏好會倒向替代項。這一效應對消費者偏好的影響具備持續性,在消費者進行決策后,消費者偏好不會再次翻轉。

關鍵詞:過度營銷? ?消費者偏好? ?新引力模型? ?均衡選擇集

引言

目前,過度營銷已經成為傳統廠商對抗互聯網企業“性價比”策略的主要營銷手段。隨著小米、360等互聯網手機生產企業的興起,這一類企業所采用的“饑餓營銷+無渠道費用+高性價比”策略也引起了市場的關注。2018年7月9日小米港股上市即遭遇破發,證明了這一策略的可行性。與之完全對應的是,以Vivo、Oppo為代表的渠道型手機生產企業,則采取了與小米完全相反的營銷策略——“過度營銷”,通過線上線下大量廣告投放,并與大量電視綜藝節目的合作,這一類企業通過分配更多資源于營銷之中,成功創造了中國市場上僅次于蘋果公司的智能手機市場占有率,過度營銷也成為了眾多初創公司提升知名度的主要策略。在過度營銷策略指導下,“拼多多”商城僅用了9個月就超越了深耕電商領域10年的京東商城的市場份額,8848手機在一萬元高價的情況下仍實現了兩年20億的銷售額。但過度營銷同時也會造成消費者口碑和滿意度的雙重下滑,進而造成公司長期發展的乏力,拼多多商城面臨著大量產品投訴和假貨投訴,8848手機的盈利水平一直無法達到預期。過度營銷情況下所引致的誘導效應,可能會導致消費者的偏好翻轉,同時會影響消費者下一次的消費抉擇。本文將從消費者視角出發,分析過度營銷情境下的消費偏好情況,進而觀察過度營銷模式對于公司長期發展的影響。

文獻綜述

隨著營銷手段的逐漸豐富,理論學界對于消費者決策的情景效應(Context Effects)研究已經走向了一個更高維度的層面,不同于對于傳統場景下對于營銷這一真實誘導的研究,現有研究更加關注吸引力模型中非對稱誘導的影響。李東進(2017)認為,“饑餓營銷”模式就是典型的虛位非對稱誘導(Phantom Effects),已經有了較為完整的論述,而目前的研究對于“過度營銷”這一典型的錯位非對稱誘導(Misplacement effects)仍未形成完整的理論體系,本文將構造過度營銷情境下消費者偏好與決策的基礎模型,并以實證分析消費者的決策方向。Luce&Duncan(1991)的文獻中提出,決策模型領域存在一個基本的偏好理論,即向選擇集中加入一個備擇項,會降低原有備擇項的被選概率,即便無法影響原備擇項的決策情況,也不會提高原備擇項的選擇情況,這一理論被稱為標準性假設。以數學語言表達Luce標準假設即為,設存在一個包含諸多備擇項的決策集T,并存在一個包含備擇項x的子集R:T~(x,y,z,t,u,…),R~(x,y,z) ,那么一定存在:

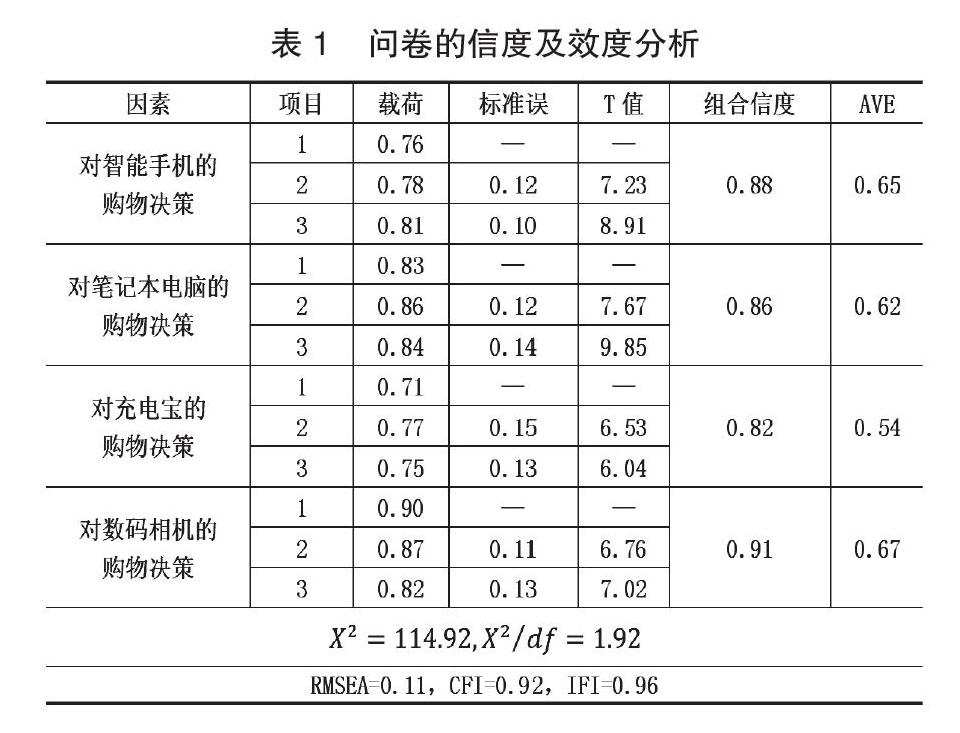

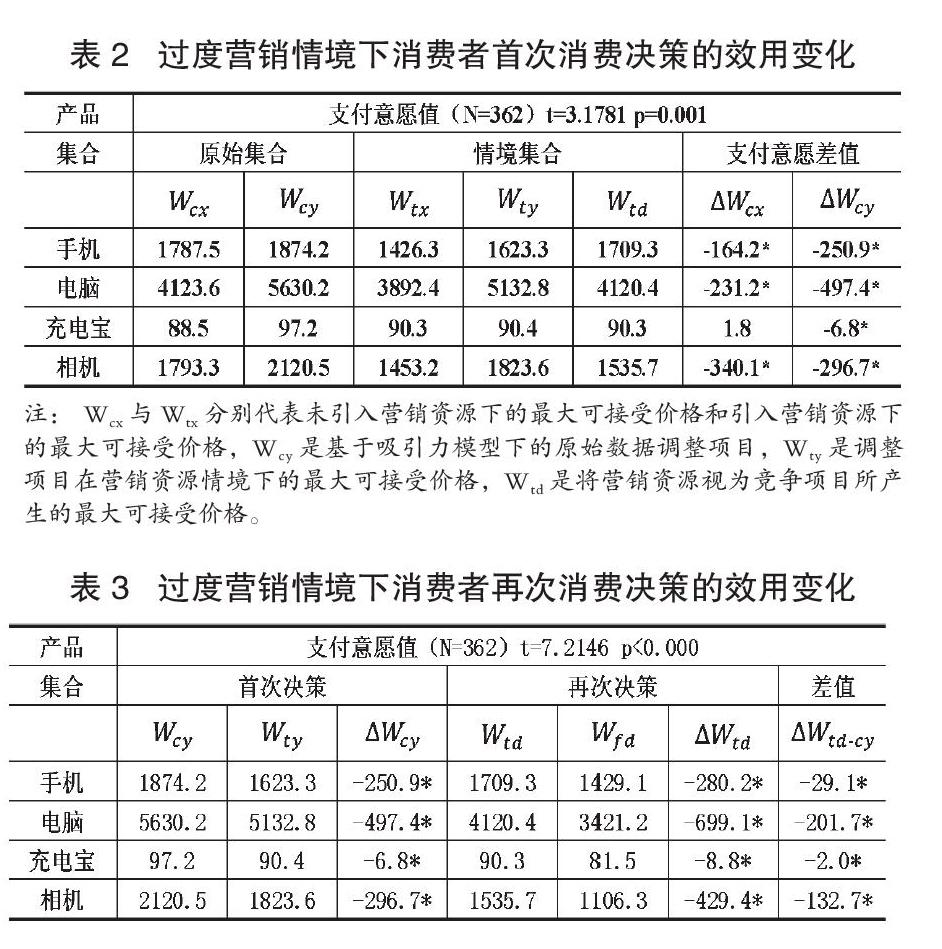

通過公式(1)可知,由于P(R;T)≤1 ,所以一定存在P(x;T)≤P(x;R) 。此后有研究認為,假設消費者對選擇集的選擇情況已經達成均衡,對某一備擇項進行營銷投入,該營銷資源會以新加入備擇項的情況存在,由于同一選擇集中各備擇項本身就是具備較強替代效應的同質產品。Tversky(1979)在其偏好理論中提出,當營銷資源加入時,等于復制了某一備擇項,會產生“同類相食”的影響。用數學語言表達這一效應,假定x產品進行了過度營銷,那么選擇集變為T~(x,y,z,t,u,…) ,某一消費者的選擇子集變為R~(x,y,z) ,此時存在? P(R;T)<1,所以一定存在? P(x;T) 相比于標準假設,過度營銷直接導致了消費者預期的下降,而不會存在消費者預期不變的情況。黃嘉濤(2016)認為,由于錨定效應的存在,消費者的預期在過度營銷下會進一步產生改變,進而影響下一步的決策水平。李娜(2016)的研究中提出,消費者對物品的效用僅僅受特定物品功能的影響,即使在不同選擇集中,該商品的效用并不會出現較大的波動。張傳杰(2016)發現,受易得性啟發影響,消費者不會進行多物品的橫向對比,而更習慣于兩兩對比的選擇模式。根據這一結論,本文將營銷資源直接設定為決策備擇物,進而納入吸引力模型的分析框架,分析消費者偏好發生偏轉的可能性,本文就此需要做出一系列假設,來分析消費者可能出現的決策。 基本假設 對商品進行營銷,實質上是為了提高商品的附加值,并披露商品的更多有效信息。在吸引力模型中,向非對稱決策中引入營銷資源的備擇物,被比較的概率會增大,由于Luce標準理論,被消費者選擇的概率降低,從某一角度而言,商品的缺點會被消費者放大觀察,進而降低消費者的偏好。由此,本研究根據影響的不同渠道提出如下兩個假設: 假設1a:在均衡選擇集中加入過多營銷資源,會顯著降低目標備擇項的被選概率; 假設1b:在均衡選擇集中加入過多營銷資源,會顯著改變消費者對目標備擇項的消費偏好。 錨定理論認為,消費者對物品的效用存在一個預期,該預期是基于對物品的價格和“歷史經驗”所產生的體驗感受,而消費者在購物時產生的高效用來自于預期和實際體驗間的差值,當實際體驗感受高于預期時,消費者購物所產生的效用水平較高,否則反之。在這一因素影響下,投入較高營銷資源會顯著拉升消費者的預期,而減少實際效用間的差值。 當消費者進行二次購物時,由于營銷資源帶動的成本提升,會進一步降低消費者的購物效用,從而產生不利于效用增加的交易成本。一方面,替代品的價格作為消費者的效用錨,在一定程度上會干擾營銷決策的投入,并反向影響生產商的口碑;另一方面,營銷所帶來的冗余成本作為消費者的效用錨,會自然地提升消費者的期望水平,進而造成消費者更多的成本支出。 過度營銷場景下,消費者的首次消費決策自然地被推向了高錨定期望的消費層次,而低效用值會使得消費者的口碑出現異化,當消費者進行二次決策的時候,替代品價格的效用錨會發揮更強的作用,使得消費者決策的概率降低,在多次學習后,預期與實際效果的延伸部分被壓縮至較低水平,低營銷產品由于成本上的優勢自然地獲取相對優勢。但也有部分研究認為,營銷資源本身就可以歸納到產品的價格因素之中,進而促進產品力的上升,所以不會造成消費者效用的下滑。由于觀點出現了一定分歧,本文據此做出兩個完全相反的假設: 假設2a:多次購物決策時,過度營銷會增加目標備擇項被選擇的概率; 假設2b:多次購物決策時,過度營銷會降低消費者的購物效用,進而降低目標備擇項被選擇的概率。 實證分析 本研究關注消費者的主觀決策,由于調研對象主要為中南民族大學的學生,研究中的實驗材料選定為智能手機、筆記本電腦、充電寶與數碼相機四類產品,實際調研的樣本參照國內相關行業的產品價格分布。本文設計了李克特7點量表,在問卷設計前期,以大量同類研究中的量表設計建立了本文的結構框架,并選擇了20位相關行業的從業人員進行深度訪談和項目矯正。由于本文的量表主要參照Kumar(2016)文章中的相關題項,為保證量表題項的合理性,采取了調查研究中普遍做法:將翻譯人員分為兩個小組,一組進行英譯中,另一組進行中譯英,直至量表題項在語義上不產生差異,保證問卷能夠真實準確地反映研究所考察的問題。本次問卷的發放和回收過程中,均有相關行業的專業人士進行指導,共發放問卷521份,回收問卷397份,其中有效問卷362份(有效回收率69.48%)。為了確保研究的準確性,以AMOS 24.0軟件對原始信息進行了原始模型與數據擬合,相關信度分析如表1所示。 由表1可以看到,模型整體的擬合程度較高,CFI=0.92,IFI=0.96,各個數據間的CR擬合程度較高,組合信度分別為0.88、0.86、0.82和0.91,均高于0.70的臨界值,說明本研究的原始數據信度是有效的。效度分析中,平均萃取方程AVE均大于臨界值0.50,說明該研究的數據具備較好的收斂效度,從而可以采用相關數據進行下一部分的實證分析。 在吸引力模型的構建中,本文采用了Hahn(2006)的方法,設集合A為(x,y),集合B為(x,y,…)且存在 A∈B,并存在一個集合間的吸引力系數K值: (2) 本文的引力模型的原始假設為“消費者偏好翻轉時,存在過度營銷情境”。若K大于1,則服從原假設,則表明存在過度營銷的情境效應;若K小于1,則拒接原假設,表明不存在過度營銷的情境效應。實驗過程中,每一個品類下的項目1均為原始集合的目標備擇產品購買意愿,項目2和3則代表了向備擇產品加入營銷資源后的備擇產品購買意愿,362份有效問卷被分為2(集合:原始集、情境集)⊙2(決策:首次決策、再次決策)的4個不同組別,進而產生了多次決策下的支付意愿變化值,首次決策中產生的支付意愿變化如表2。在表2中不難看出,引入吸引力因素后,產生的支付意義差值ΔWcy 均在10%的顯著性水平下顯著,且原始價格越高的產品,消費者所產生的偏好翻轉越明顯;從營銷替代項Wtd 來看,相比于原始集中的目標備擇項Wcy 的預期最大價格均有所下降,這證明了假設1a成立。同時,由于實際支付意愿均發生了下降,故假設1b同樣成立。 進而分析消費者在多次決策下的情況,如表3所示。如表3所示,在第二次消費決策中,消費者將首次消費中的營銷項目效應值作為再次決策的預期值,而進行消費活動后該預期值同樣會產生顯著下降,這一差值即為過度營銷情境下再次決策中的效用減值ΔWtd,該值均在10%的顯著性水平下顯著。比較性研究證明,兩次決策的效用減值在不斷擴大,說明過度營銷所帶來的偏好翻轉具備延續性,消費者效用被進一步降低,證明假設2b成立。 結論與建議 本文研究表明,消費者偏好發生翻轉時,營銷所產生的吸引值大于1,這一結論證明了過度營銷會導致消費者的偏好翻轉。不對稱選擇框架下,將營銷資源視為備擇項并納入本文的分析框架。當營銷備擇項加入均衡選擇集后,目標備擇項的被選概率隨之下降,同時消費者的消費偏好會倒向替代項,在進行吸引力效應矯正后,這一情況的顯著性有所增加。吸引效應對消費者偏好的影響具備持續性,當消費者進行二次消費決策時,消費效用會進一步下降,說明消費者在首次決策中發生偏好翻轉后,不會再次發生偏好翻轉,而是進一步降低對過度營銷物品的預期,進而轉向購買替代物。 在具體實踐中,廠商進行營銷決策時應當謹慎使用“過度營銷”這一模式,盡管這一決策會在當期提升消費者的購買預期,但在多期情況下會不斷降低消費者的最大價格接受水平。廠商應該相機抉擇使用“饑餓營銷”和“過度營銷”兩種營銷模式,將消費者預期與實際體驗匹配到一個較為對應的水平,才能保證長期的競爭活力。一方面,饑餓營銷與過度營銷均可能造成企業口碑的下滑,并浪費企業資源,使得廠商無法及時把握發展時機,從而損害廠商本身的利益;另一方面,兩種營銷模式的功利性過于突出,廠商并未把消費者放在平等位置進行營銷,從而損害了消費者的權益,使得營銷目的產生偏斜。營銷應當以博得消費者尊重為主要目的,從“人”的角度出發,對消費者的訴求進行針對性營銷,從而在獲取最佳利益水平時保障消費者認同感,并逐步形成企業中長期營銷戰略和文化,塑造企業與消費者相互認同的價值平臺。 參考文獻: 1.Kumar S. Supply chain configuration:Concepts,solutions and applications[J]. Interfaces, 2016,38(1) 2.李東進,鄭軍,金慧貞等.消費者決策情境線索的虛位誘導效應研究——基于雙屬性空間啟動策略模型[J].管理評論,2017,29(6) 3.李娜.移動互聯網背景下的電子商務營銷及應用[J].商業經濟研究,2016(9) 4.黃嘉濤.扎根理論下跨界營銷對品牌資產影響分析[J].商業經濟研究,2016(1) 5.張傳杰,肖宇,黃穎.微信營銷模式下消費者感知對其消費決策的影響研究[J].商業經濟研究,2017(3) 作者簡介: 譚娟(1983.2-),女,漢族,江西南昌,碩士,講師,研究方向:市場營銷、人力資源等。 曹文峰(1984.6-),男,碩士,研究方向:市場營銷、人力資源等。 李曉云(1970.2-),女,江西南昌,漢族,碩士,副教授,研究方向:市場營銷、人力資源等。