“互聯網+”背景下產業集聚對物流業效率的影響機制分析

施新平

內容摘要:自改革開放以來,我國社會經濟得到飛速發展,物流業作為第三產業,其逐漸成為國民經濟的重要組成部分。隨著經濟格局的變遷和優化,產業集聚趨勢愈加明顯,產業集聚與物流業的“兩業聯動”對促進經濟發展起到了重要作用,尤其是 “互聯網+”的出現,互聯網的聯結進一步推動了產業間聯動。在此背景下,產業集聚與物流業效率之間有何關系?兩者能否相互促進、協同發展?本文對此進行了深入探討。

關鍵詞:產業集聚? ?物流業? ?產業效率

“互聯網+”背景下產業集聚與物流業效率關系分析

(一)產業集聚視角

就產業集聚視角而言,“互聯網+”的出現促使企業將物流進行外包,這提高了企業產業集聚和物流業的聯動程度,其具體表現為:第一,“互聯網+”思維和技術更好整合了供應鏈資源,降低了供應鏈成本、提高了整體服務水平,引導產業集聚物流服務外包需求;第二,“互聯網+”通過支持物流運作優化、優化商業板塊導流,更好的促進了產業集聚個性化和定制化商業模式的發展,其引導了物流業物流服務外包需求。基于上文論述,本文認為“互聯網+”引導的產業集聚物流服務外包需求是影響“產業聯動”的主要因素之一。

(二)物流業視角

從物流業角度分析,“互聯網+”通過提高物流企業的服務水平響應了產業集聚的個性化需求,其推動了集聚企業與物流企業聯動。同時,“互聯網+”不僅可以創造正面價值,其在減少負面效應方面也具有很大作用。如云計算技術整合了運輸和物流服務,減少了如環境污染、資源浪費等相關負面效應。“互聯網+”驅動的物流服務創新從獲得客戶數據到為上游集聚企業提供服務,滿足了產業集聚高水平的物流需求,促進了“兩業聯動”,為供應鏈出現的問題提供了有益的解決方案。基于上文論述,筆者認為“互聯網+”驅動的物流業物流服務能力是影響“兩業聯動”的主要因素之一。

(三)新經濟地理方面的影響因素

1.集聚產業的集聚程度與物流業的集聚程度。本文在運用理論模型對問題進行實證研究,采用當地企業數量來反映物流業的集聚程度。文中采用與計算E-G指數較為相似的方法來進行的研究,假設該區域的集聚企業和物流服務企業的數量和就業人數成正比,在一定范圍內的集聚產業就業人數和物流服務業就業人數就可作為集聚程度的反映。從新經濟地理學的角度出發,兩種行業之間的垂直聯系會產生外部性,從而讓兩個行業的企業集聚,即本地市效應。因此,集聚產業和物流業的空間集聚相互作用在預期中是正相關關系。

2.人力資本優勢。本文的研究不僅涉及省級數據,還細分到各個市級數據,本文查閱文獻資料數據只包括各類學校數量、教師數量和在校學生數量。由于在校學生未來就業具有流動性大的特點,再加上不同地區有不同的政策支持,因此本文將高等學校數量占全國高等學校數量的比例作為反映該區域人力資本情況的標準,同時,在預期中這一變量與產業集聚呈正相關關系。

3.消費者的相對購買力。制造產品和物流服務不僅能夠提供給其他企業,還能將成品提供給消費者。而在現實中,對購買力的評估基本以需求水平為標準,因此,就業人員的人均薪酬成為衡量購買力的關鍵因素。因此本文將當地人均薪酬水平占全國人均薪酬水平的比例作為反映該區域購買力的標準,同時在預期中這一變量與產業集聚呈正相關關系。

4.集聚產業與物流業的交易成本。在集聚產業方面,本文將當地貨運總量占全國貨運總量的比例作為反映該區域集聚產業交易成本的標準;在物流業方面,本文將當地郵電業務總量占全國郵電業務總量的比例作為反映該地區物流業交易成本的標準。貨運總量和郵電業務量能夠直接體現當地的交通運輸情況,也體現出集聚產業和物流業的交易成本情況。因此在預期中mtc與ltc呈正相關關系。

5.物流服務外包率。物流業依靠多種方式進行發展,其中外包業務是不可或缺的一部分,物流服務外包率能夠有效表現出地區的物流水平。本文將當地私有企業從業人員占總從業人員的比例作為反映該地區物流服務外包率的標準。這一標準以Bolton和Wei(2003)的相關研究作為理論依據。

6.經濟政策方面的影響因素。一方面是對外開放政策。自改革開放以后,我國積極實行對外開放政策,這極大的促進了經濟發展。前人研究結果表明,對外開放水平對促進制造業的集聚具有明顯的積極作用。由于對外開放包括外商直接投資和對外經濟合作,因此本文將地區外商實際投資占全國總投資的比例作為衡量我國對外開放水平的標準。另一方面是政府對經濟活動的參與度。政府實施經濟改革時最首要的就是要讓其作為一個主體參與到經濟活動中,因此,政府提升對經濟活動的參與度能夠有效促進產業集聚。文中以除教育支出的區域財政支出在全國中所占的比例來表現政府經濟活動參與度。

產業集聚對物流業效率影響的模型構建

(一)假設條件

本文構建的經濟系統模型包括兩個區域經濟和兩種生產要素,前者分別用r和S來表示,后者分別為技術勞動者和非技術勞動者。本文重點考慮物流部門和制造部門,基于此,本文提出假設:當某單位非技術勞動生產另一單位的同等質量的產品,且該產品在這個區域內的交易不產生成本時,該區域中所有質量相同的產品的價格與邊際成本相等。傳統部門相同質量的產品在研究中的主要作用是作為計價單位,也就是poi=poj=1。

假設兩個區域的技術勞動者和非技術勞動者的數量分別為L和A。前者是不斷變動的,由內生直接影響區域分布。后者則相反。為了外部條件不影響到該研究,假設兩個區域內的非技術勞動者人數是相同的,都為A/2。令λ代表區域r里熟練勞動者占整個L比重 (λ∈[0,1]λ∈[1/2,1]),這代表流動的技術勞動者集聚在區域r內。短時間內技術勞動者假設沒有向外流動,即外生給定。

(二)模型設計

實證分析

(一)描述性統計分析

本文主要調查目標是物流企業和集聚區企業。樣本統計結果表1所示。

(二)回歸分析

首先,本文檢驗了“互聯網+”驅動的產業集聚與物流業效率關系的影響因素,即關于供應鏈層次供應鏈績效的主效應回歸。根據模型打分結果收集并處理數據,采用集聚區企業物流服務外包需求X1、物流企業物流服務能力X2、兩業之間的關系導向因素X3以及外部環境因素X4作為自變量,將“兩業聯動”評價效果之一的供應鏈層次的供應鏈績效Y2為因變量進行多元線性回歸,結果如表2所示。

根據模型回歸分析結果,可以得到以下結論:集聚區企業物流服務外包需求、物流企業物流服務能力、兩業之間的關系導向因素和外部環境因素在供應鏈層次與供應鏈績效具有相關關系,說明所選因素對“互聯網+”驅動的“兩業聯動”確實有影響;回歸方程中兩業之間的關系導向因素和外部環境因素的系數都為正,說明其對“互聯網+”驅動的“兩業聯動”有正向影響,且兩業之間的關系導向因素影響最大;回歸方程中集聚區企業物流服務外包需求、物流企業物流服務能力的系數為負,說明其對“互聯網+”驅動的“兩業聯動”有負面影響,但這一影響具有一定的現實意義,這是因為我國“互聯網+”集聚產業和“互聯網+”物流業處于起步階段,“互聯網+”驅動的集聚區企業物流服務外包需求和物流企業物流服務能力并不能立刻起到促進作用。

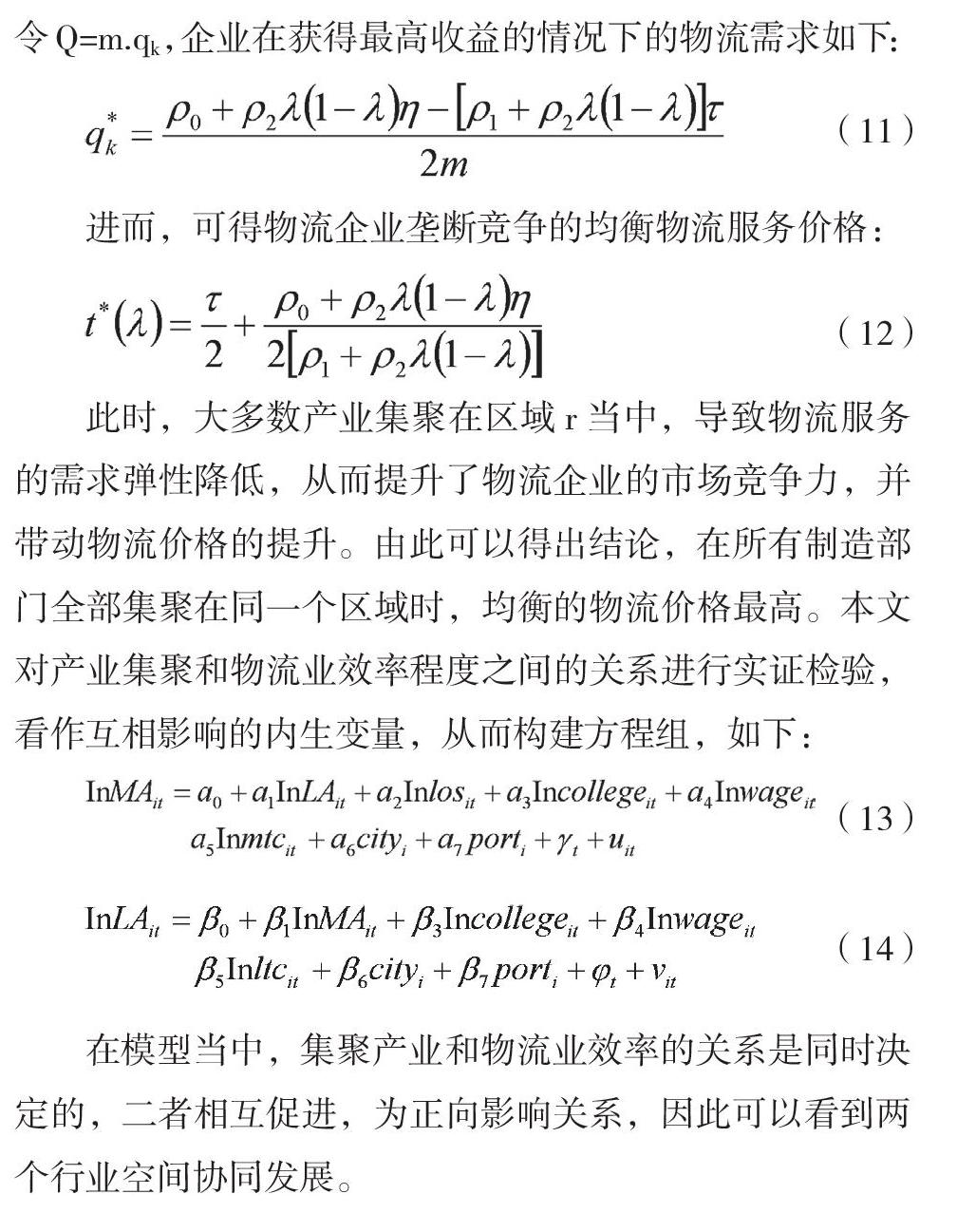

其次,本文對“互聯網+”驅動的產業集聚與物流業效率關系的影響因素進行了檢驗,由于篇幅有限,因此未將各個省級和地級市相關集聚產業和物流業數據的3SLS估計結果列出。通過構建聯立方程組研究發現,區域內集聚產業就業密度增長率(lnma)和物流業就業密度增長率(lnla)呈正相關關系,這表明我國在省級、地級市級的集聚產業空間集聚增長可以推動物流業的空間集聚,而物流業的空間集聚增長反過來也可以推動集聚產業的空間集聚。但是市級范圍內兩者的相互影響程度(省級、地級市級系數分別為0.7621和0.7021)會比省級范圍內(省級、地級市級系數分別為0.2321和0.3621)大;物流服務外包率的提升能夠明顯促進集聚產業集聚(省級、地級市級系數分別為0.6646和0.6412),這表明集聚產業將物流工作外包給物流企業的越多,集聚產業就越傾向于集聚在物流企業的周圍;消費者的購買力的提升能夠對物流業(省級、地級市級系數分別為0.2077和0.0741)和集聚產業的(省級、地級市級系數分別為0.2706和0.6907)集聚起到促進作用;人力資本優勢的提升能夠對物流業的集聚起到促進作用(省級、地級市級系數分別為0.7049和-0.0223),但是人力資本優勢在市級范圍內的影響不顯著,即物流業在省級范圍內的優勢較為明顯,地級市范圍內優勢減弱,可以說明物流業人力資本主要集中在少數的大城市里,人力資本優勢對于集聚產業的集聚促進作用不顯著,說明我國集聚產業的知識密集水平仍然有待提升。

除此以外,就省級區域而言,交通以及通訊水平的提升可以推動區域中兩個行業的集聚;就市級區域而言,此種影響相對微弱;對外開放與政府參與對產業集聚存在明顯正向及負向影響;就經濟地理層面上的影響因素而言,沿海以及沿江地理區域條件只在地級市產業集聚中存在顯著優勢。

參考文獻:

1.梁紅艷.物流業發展對制造業效率影響機制研究[J].東南學術,2015(1)

2.李光明,馬磊,潘宇.物流產業集聚對制造業勞動生產率的影響機理研究——基于空間杜賓模型[J].工業技術經濟,2017,36(12)

3.陶婷婷.產業集聚能促進物流業效率提升嗎?——來自中國省域面板數據的實證分析[J].商業研究,2017,59(1)

4.胡艷,朱文霞.基于生產性服務業的產業協同集聚效應研究[J].產經評論,2015(2)

5.劉葉,劉伯凡.生產性服務業與制造業協同集聚對制造業效率的影響——基于中國城市群面板數據的實證研究[J].經濟管理,2016(6)