基于職業技能競賽的《供應鏈管理》課程改革

王利芳

(湖州職業技術學院,浙江 湖州 31300)

1 背景及意義

2017年10 月國務院辦公廳文件《關于積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》中提出:供應鏈是以客戶需求為導向,以提高質量和效率為目標,以整合資源為手段,實現產品設計、采購、生產、銷售、服務等全過程高效協同的組織形態。隨著信息技術的發展,供應鏈已發展到與互聯網、物聯網深度融合的智慧供應鏈的新階段,構建智慧供應鏈運營體系將成為關鍵。產業變革對從業人才提出了新要求,對高校物流專業人才培養提出了新需求,帶來了專業課程改革的機遇和挑戰。

在這種形勢下,傳統的偏重或依賴于理論知識輔以案例的教學內容、教學手段和考核方法將受到挑戰,因此必須從傳統教學向實踐教學轉化,培養學生的主動學習能力、應用能力、操作與設計能力,以適應企業發展的需要。

職業技能競賽搭建企業與高校合作的平臺,是我國高等教育的一項重大制度設計與創新,既是檢驗高校人才培養質量的手段與載體,又是培養和提高學生職業技能的有效方式,既可以促進教師的實踐教學能力提升,也能夠提升學生的職業素養和就業競爭力。

2 研究現狀及問題

通過廣泛的文獻閱讀與行業調研,可以看出國內對高校的職業技能競賽的作用、組織、培訓、參賽、經驗、機制、與教學課程的融合、教學考核和師資培養等均進行了較多的實踐探索和有益的研究,主要如下:

基于智慧物流作業方案設計與實施技能競賽,浙江經濟職業技術學院張啟慧、王偉、孫璽慧提出職業技能大賽是提高人才培養質量的“載體”和“推手”之一,也是促進校企合作的平臺之一。從競賽的組織、成果轉化和實施兩個方面,探討校企合作的實踐和發展,以促進技能大賽中校企合作的標準化、常態化、廣泛化和有效性。

南京機電職業技術學院丁榮樂分析了職業技能競賽對教學改革的作用有6個促進:促進教學理念轉變、促進校企合作、促進人才培養模式改革、促進課程體系改革、促進教師水平提升和促進實踐教學開展。并探索競賽開展策略。

河北政法職業學院付蕾通過調查問卷形式,分析學生在參加職業技能競賽中出現的問題,剖析職業技能競賽對學生的所有能力要求,把這些能力要求融入人才培養方案中,探索適合職業技能競賽要求的人才培養體系。

北海職業學院張志杰基于高職院校課程教學中存在的不足,闡釋了職業技能競賽對教學改革的意義,提出技能競賽促進教學改革的策略。

吉林工程職業學院李進印指出職業技能競賽對于人才培養模式改革、教師水平提升、教學觀念轉變、課程體系建設、校企結合等都有巨大的推動作用。針對目前高職院校職業技能競賽存在的問題,提出改進措施。

陜西科技大學的嚴寒冰等通過指導學生參加競賽過程的親身體驗,總結出在高職院校物流技能競賽中如何開展技能訓練、如何制定競賽指導方案,展開了以賽促教、創新專業課程建設的思考。

但必須看到,由于我國專業的技能競賽開展時間不長,目前很多專業和學科的競賽,還在嘗試和逐漸完善。比如全國智慧物流作業方案設計與實施技能競賽開展了不到十年,中途間斷了幾年,由于行業發展變化大,每年都要研討競賽的內容與軟硬件設備設施要求問題;近三年涌現并開始興盛的供應鏈創新創業挑戰賽,由于供應鏈管理競賽平臺軟件開發不夠完善,學校對于競賽的重視不足、實訓實踐方面的教學資源投資不夠,對軟件的購買、更新、應用培訓不到位,實踐考核標準不明確。產教融合方面,尚沒有健全的職業技能競賽長效機制,高校物流管理課程體系建設滯后和資源不足,校企合作不緊密,造成課程理論教學、實訓實踐與崗位需求相脫節,學生不能獲得崗位的核心技能。

這些問題和困難的存在嚴重限制職業技能競賽作用的充分發揮,打擊了教師希望通過競賽改革課程教學和提高人才培養質量的積極性和熱情。“以賽促教,以賽促學”不只是一種理想狀態和美好愿望。目前隨著職業技能大賽的不斷發展,上海百蝶教育有限公司基于產業鏈的需求,從職業技能標準、專業課程體系、職業技能競賽和職業技能證書等4個方面對競賽設計進行了重新思考和體系變革,以求通過技能競賽和創新創業教育有效帶動教學改革和加大校企合作深度與廣度。

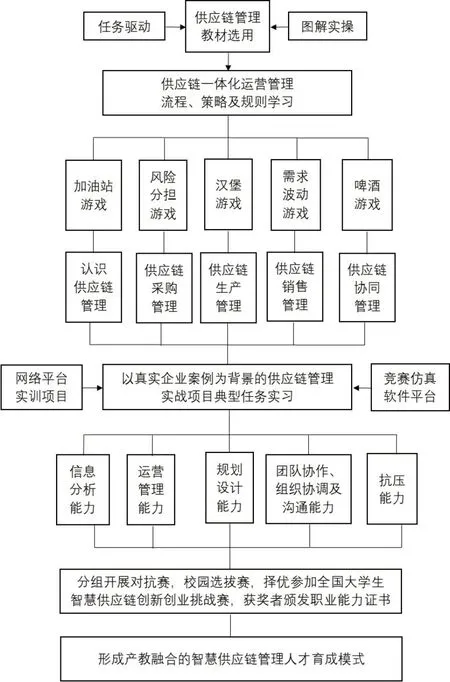

3 課程改革技術路線

為了實現供應鏈管理教學水平的整體提升,培養供應鏈管理人才,兩年多來,我校積極參加了易木科技、百蝶教育、絡捷斯特長風網、浙江省大學生科技競賽委員會等舉辦的多種供應鏈管理大賽。去年剛剛開設《供應鏈管理》專業課程,即開始實施“賽教融通、以賽促教、以賽促學”的教學改革,重新構建教學課程體系(如圖1所示)。

由于傳統的供應鏈管理教材注重概念學習和理解,而管理流程難以實踐,因此選取以“流程導向、圖解實操”為特色的《供應鏈管理實務》教材,然后結合教材內容,使用學習任務、知識導圖、案例分析、游戲和競賽實訓練習等多種手段,設計了課程內容、教學計劃(共64學時,其中理論部分20學時,實習實戰部分44學時)。供應鏈一體化運營管理流程、策略及規則涉及供應鏈管理和供應鏈管理設計概念、供應鏈采購管理、管理生產管理、供應鏈銷售管理和供應鏈協同管理等五方面基礎知識,在理論學習前均從一個手機微信小游戲開始,五部分對應的游戲分別是加油站游戲、風險分擔游戲、漢堡游戲、需求波動游戲和啤酒游戲。教師創建游戲,學生分組加入,成績透明,通過多輪游戲競爭,學生興致高昂、學習氣氛濃厚。在完成了基礎理論學習后,借助網絡平臺實訓項目和競賽仿真軟件平臺,進行以真實企業案例為背景的供應鏈管理實戰項目典型任務實習,學生輪流扮演制造商、分銷商、零售商和物流商等角色完成虛擬企業供應鏈運營管理方案設計與實操,包括工廠選址與建設、生產計劃制定與作業進度管理、原材料供應商選擇與采購、倉庫規劃與庫存管理、物流商選擇與配送管理等一系列步驟,根據競賽設計方提供的綜合指標考核,從平臺上可以得到每位“供應鏈管理者”的各項指標以及計算得分,即平時實訓成績。個人掌握技巧后,四個人一組(分別扮演制造商、分銷商、零售商和物流商等角色)進行團體對抗賽,各團隊代表各家虛擬企業,平臺根據相應的各項指標以及計算得分,衡量企業經營效果,各團隊根據平臺提供的指標數據,總結、討論和優化運營管理方案。通過理論和實訓相結合,使學生具備了企業供應鏈人才需要的信息分析能力、運營管理能力、規劃設計能力、團隊協作、組織協調及溝通能力、抗壓能力。

依據供應鏈管理技能競賽的要求進行課程改革,能夠縮短教師教學內容與真實企業供應鏈管理內容之間的差距,縮短老師與時俱進更新知識提升能力的探索進程。堅持在日常課堂教學中認真執行上述課程改革技術路線,取得較好的教學效果,同時為技能競賽提供了人員和技能保障。由于技能競賽不同于一般考試,需要參賽學生具有一定的靈感進行創新設計,需要具有濃厚的興趣、必勝的決心和高超的操作速度,還需要具備良好的心理素質,競賽中的危急時刻要用理智戰勝沖動,沉著冷靜戰勝盲目慌亂。供應鏈管理技能競賽通常分報名階段、練習階段、積分選拔賽階段和決賽階段。接到比賽通知后,組織學生報名,練習過程中分組開展對抗賽,校園選拔賽后擇優參加全國大學生智慧供應鏈創新創業挑戰賽全國總決賽,角逐出最終獲獎團隊。通過比賽過程和賽后總結與反思,能夠發現平時教學過程中沒有注意到的知識、規律和技巧,采取措施更新教學內容和重點。

圖1 《供應鏈管理》課程改革技術路線

4 課程改革實踐與體會

在上述基于技能競賽的課程改革思路指導下,本課程已在2018 和2019 級《供應鏈管理》專業課程教學中改變傳統教學模式,根據新的課程計劃進行改革實踐與技能競賽準備,取得較好教學效果和技能競賽成績。物流管理專業2個學生團隊于2018年“百蝶杯”全國智慧供應鏈創新創業挑戰賽總決賽中獲一等獎2項,于2019年浙江省“智慧物流作業方案設計與實施”技能大賽(浙江省教育廳主辦)“供應鏈規劃與運營大賽”個人單項賽中獲一等獎2項。

職業技能競賽作為對高校人才培養質量的一項檢測手段,越來越受到社會的重視,并逐漸制度化、系統化。競賽獲獎團隊學生由專業的行業機構頒發供應鏈管理師等級證書,順應我國職業教育正在推行的1+X 證書制度發展,職業技能等級認證考核可代替課程考核或專業第三方認證。學校可以制定技能競賽激勵政策,獲獎學生除了能夠獲得職業技能等級證書,還可以免于《供應鏈管理》課程期末考核以及畢業論文設計。技能競賽中取得優異成績的學生,擇業時受到優秀企業的青睞,減少了他們職業生涯規劃與擇業的迷茫和困惑,為低年級的學生做出了榜樣。職業技能競賽設置若干獎項,由主辦方統一為獲獎者發放獲獎證書,給指導老師發放“優秀指導老師”證書。學校積極參加國家級、省級的技能競賽并獲獎,對宣傳學校教育質量、學校品牌聲譽、招生及學生就業方面都有良好的影響。獲獎選手和團隊、指導老師,可以獲得所屬高校頒發的榮譽證書和競賽獎勵。所以,為參與技能競賽,很多高校都投入了大量的人力、物力和財力,實現了學校、教師和學生多贏的局面。

為了更加有效地進行“產教融合、校企協同、課崗賽證融通”,教育部門或專門為教育服務的科技公司應與高校專業課教師合作,與企業的供應鏈管理專家合作,以企業需要的職業技能標準與專業標準為依據,研發專業課程教學方案、專業課程配套教學軟件、專業課程配套一體化教材。使高校的專業課程及其考核具有相對統一的標準,對學生知識結構、動手能力和綜合素質都有多維度細化的、準確定量考量。這正是高校教學中亟需的標準,可以教學改革為契機貫徹到課程日常教學中。

5 總結

從目前高校的現狀來看,教師考核壓力大、去企業輪崗實踐的時間與環境條件限制,造成教師實踐能力的缺乏,這是制約課程改革的瓶頸因素之一,成了教學改革以及高校人才培養模式變革的阻力。而技能競賽能夠彌補高校教師實踐能力的不足,推進教學觀念轉變,推進師資隊伍建設。如何進行供應鏈管理教學改革,才能培養出適應企業發展需要的既掌握理論又具備崗位技能的智慧供應鏈物流高技能人才,縱觀國內外的理論與實踐研究,在當前校企合作機制不夠完善、深度不足的階段下,技能競賽無疑是一種有效方式和必要選擇。基于技能競賽的《供應鏈管理》課程改革思路和經驗,可以為《配送管理實務》、《倉儲管理實務》、《物流方案規劃與設計》等專業課程建設提供借鑒。