元素周期表的發現與門捷列夫的創新精神

林書宇 王慧

【摘要】眾所周知,元素周期表是化學史上一個里程碑式的發現。從古至今有許多科學家、研究者均對元素周期表進行了角度獨特的研究,比如化學周期表的發現歷程、元素周期表的內涵和架構方式、元素周期表中包涵的哲學思想以及給予現代人類的啟示等,但門捷列夫作為元素周期表發現者的特殊性卻鮮有研究。因此,在元素周期表150周年誕辰之際,本文擬從元素周期表發現的時代背景,以及發現者的科學精神的角度出發,探討門捷列夫對于元素周期表發現的特殊貢獻。

【關鍵詞】元素周期表;門捷列夫;創新

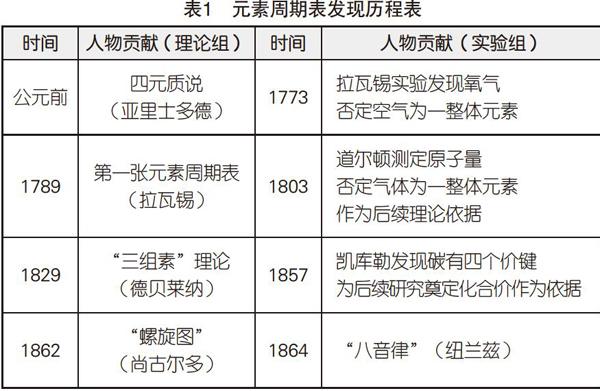

化學是一門以實驗為基礎的科學,而化學理論亦是在解釋實驗現象時逐步發展完善起來的。這意味著,化學理論體系的建立絕不是一蹴而就的,而是一代又一代科學家薪火相傳逐漸改進而形成。因此,如果中學生想更深層次地認識理解化學,就必須了解化學史的發展脈絡,思考化學家成功背后的原因,他們是以什么樣的研究方法和科學精神得出了這樣的結論,而不僅僅是羅列記憶化學知識。由是觀之,中學生絕不應該僅僅記住一個結論。比如對于有150年歷史的元素周期表,我們應了解究竟哪些科學家在元素周期表的發現中做出了貢獻以及做出了哪些貢獻,而非是教科書上一句“門捷列夫發現了元素周期表”(見表1)。因此,本文試圖討論制約科學家理論體系發展的主要因素,從實驗即客觀事實發現以及科學家的精神兩個角度研究元素周期表的發展史。

一、元素周期表發現歷程

1.科學背景

公元前,西方人堅定地相信安培多克勒和亞里士多德的四元質說,即“世界是由水、火、氣、土四種原質構成的”。在那個時期,人們主要依靠對自然現象的分析和自身想象力來研究科學,科學與神學的界限也未完全明晰。

在煉金術士長達幾百年的試驗嘗試后,16世紀文藝復興運動爆發,將人們的思想從固化的宗教枷鎖中解放出來,使人們更加理性地看待所處的世界。因此,在這個時期,科學精神與實驗技術都得到了迅速的發展,化學發展也迎來了其“理論大爆發”的契機。

實驗哲學興起之后,拉瓦錫提出“在任何情況下都應該使我們的推理受到實驗的檢驗,不要猜想,而要依據事實”。這種“實驗驗證理論,理論解釋實驗”的思想也奠定了后世化學的基本思路。通過氧化汞的實驗,拉瓦錫測定了空氣中的氧氣含量,發現空氣可以分離。于是人們開始質疑四元質說,并重新定義元素。電和光譜的突破也為化學提供了新的分析手段,科學技術以及人們觀念的進步成了元素周期表發現的基礎。

第一張元素列表在1789年被提出,法國化學家安托萬·拉瓦錫將當時發現的33種元素列于一張表格上,分為氣體、金屬、非金屬礦物和稀土四組。

1803年,英國化學家、物理學家約翰·道爾頓提出了原子學說,提出用相對比較的方法求取原子量,否定了氣體不可分離的說法。

1829年,德貝萊納通過原子量的測定對當時已知的54種元素進行了系統的分析研究之后,提出了五組“三素組”。在“三素組”規律中,德貝萊納發現元素之間彼此有聯系,例如鋰與鉀的原子量之和的平均數與鈉的原子量相同。

1843年,蓋墨林進一步擴大了德貝萊納的研究結果,把當時已經發現的元素按性質相似分類制成了元素表。

1850年,德國藥物學家馬克思·馮·佩騰科費爾指出相似性質元素間原子量應為8或8的倍數。其后有其他幾位科學家也發現原子量與元素性質之間的進一步的規律。

1857年,德國有機學家弗里德里希·奧古斯都·凱庫勒通過甲烷分子發現碳有四個價鍵,初步提出了化合價的概念,為科學家們發現元素間的規律以及排列順序增加了依據,也為門捷列夫的研究奠定了基礎。

1862年,法國地質學家德·尚古爾多創建了《螺旋圖》,首先提出元素性質和原子量之間有關系,并初步提出了元素性質的周期性,由于種種原因該理論并未獲得應有關注。

1864年,英國化學家威廉·歐德林按照原子量順序用46種元素排出了《原子量和元素符號表》;同年,德國化學家邁耶爾指出“原子量上的規律性”,但他并未認識到元素性質上的彼此聯系;其后英國化學家紐蘭茲發現了“八音律”,即當把元素按照相對原子質量排列起來時,每隔八個原子,元素的化學性質便極為相近,但并未進行深入研究。之后美國化學家欣里希斯也做了以圓半徑排列的表格。

1869年,門捷列夫以相對原子質量大小以及化合價(與其他元素結合能力)作為參照排列出了現在通行的元素周期表,而后又根據元素排列的順序,大膽地預測了未發現的元素的物理化學性質。

2.理論完善時期

在門捷列夫提出“元素周期表”之后,同時代的科學家堅信“元素是不可理論預測的,只有發現的才是真實”。懷著對門捷列夫元素周期表確認或否定的想法,大量的科學家投入到發現新元素的事業中。

1869年,布瓦博德朗發現了元素“鎵”,與門捷列夫預測的一個元素幾乎完全吻合,但布瓦博德朗測得的相對原子質量與門捷列夫的預測卻不完全相同。門捷列夫堅持自己的看法,并在寫給布瓦博德朗的信中堅定地表達了自己的觀點。布瓦博德朗在重新測定原子質量之后,發現是元素提純不夠導致相對原子量不同,最終證實了門捷列夫元素周期表的正確性。

此后科學家對元素周期表的驗證更是迅速。

1880年,瑞典兩位化學家幾乎同時發現一種新元素——鈧。他們推測鈧正是元素周期律中所預言的類硼。

1886年,德國化學家文克列爾用光譜分析法發現新元素——鍺。

1895年,英國化學家拉姆賽發現了新元素氦。

氦正是門捷列夫在1871年排列出的原子量為1到7、位于氫和鋰之間的無名元素。

三年后,英國化學家拉姆賽又發現了新元素氖。氖正是門捷列夫指出的位于氟和鈉之間、原子量為20的元素。

1898年,居里夫婦發現了放射性元素鐳,原子量為226.0254。而當年門捷列夫預言這種“類鋇”元素的原子量在210至230之間,這是最有力的驗證。

這些新元素的發現都證明了門捷列夫的超前思想和元素周期表的正確性。

二、門捷列夫的個人精神特點

在回溯元素周期表的發展歷程后,我試圖去解答一個問題:為什么有很多科學家均對元素規律進行了大量研究,但是只有門捷列夫發現了我們現在通用的“元素周期表”呢?筆者認為,門捷列夫本身的品質才是他最終能夠成功的主要原因。

1.對前人成就的學習

偉大的物理學家牛頓曾經說過“我之所以站得高,是因為我站在巨人的肩膀上”,而門捷列夫也不例外,他的成就離不開對前人理論的學習。

在門捷列夫之前,已經有了成熟的元素周期表,其中最具有代表性的有三類元素周期表。第一類是法國化學家安托萬·拉瓦錫1789年提出的元素周期表,他是按照元素的物理性質及狀態將當時發現的33種元素分為氣體、金屬、非金屬礦物和稀土四組。第二類是德貝萊納在1829年根據原子量的排列規律提出的五組“三素組”。第三類則是英國化學家紐蘭茲發現的“八音律”,他根據每隔八個原子元素性質便較為詳盡的理論,按元素性質排列了他自己的元素周期表。可以說門捷列夫元素周期表中所依據的全部理論幾乎已發展完全。

門捷列夫在畢業后十年左右的時間里,都在從事化學的相關研究,而前期的這些元素周期表也奠定了門捷列夫元素周期表的基礎。

2.批判思維

門捷列夫的批判思想體現在不盲從于當時的權威。在前人的元素周期表中,有根據元素性質分類的,也有根據相對原子質量分類的。但為什么沒有人將這兩種規律聯系在一起呢?這就是因為當時的社會中所認可的一些“權威”相對原子質量其實是不準確的,但是并沒有人對此質疑。而門捷列夫則對此提出質疑并自己測定,最后修正了它的錯誤,并發現了這些規律間的聯系。而且在門捷列夫研究“元素周期律”的時候,社會各界人士對此嗤之以鼻,甚至他的老師都在嘲笑他“研究元素周期律這種抽象概念毫無用處”。但門捷列夫仍是相信“再多事實的羅列,都不能被稱之為科學”。而這種不盲從于“主流思想”的信念使得門捷列夫足以將他的想法研究到底。

3.科學創新精神

門捷列夫的創新精神也令人感到震撼。他研究元素周期表僅僅是因為在教書時對主流的無機教科書覺得失望,認為其中缺少元素之間的聯系,于是決定從事這一接觸不多的工作。然后他在精神上打破了無機化學和有機化學的壁壘,完善了凱庫勒的“化合價”概念,并將其運用到無機物中,最后發現這個規律亦可作為元素排列依據。而這是其他科學家沒有想到的。

4.自信

最后元素周期表的傳播要歸功于門捷列夫的自信,門捷列夫預測了許多當時還沒有發現的元素,而這些元素在發現后受到了質疑。在瓦博德朗發現了“鎵”之后,門捷列夫發現與自己預測的一個元素極為相似,可是元素的原子量卻與門捷列夫預測的不同。于是門捷列夫大膽地選擇了相信自己,向瓦博德朗寄去信件詢問他是不是提純不夠,而不是第一時間懷疑自己理論的崩塌。事實證明,門捷列夫的理論是正確的。

5.厚積薄發的發現過程。

門捷列夫將元素寫在紙牌上面,尋找他們之間的聯系,門捷列夫經歷了長達數十年的研究之后,發現按原子量排布最為適用。而元素周期表的真正完成,是在一天之內的,即1869年2月17日。這一天門捷列夫終于找到了紙牌排列合適的方式,于是乎,元素周期表誕生了。

元素周期表的確立為化學的進一步發展以及元素性質的研究奠定了基礎。在理論體系發展方面,元素周期表表明在實驗未發現的情況下,理論預測新元素是可行的。這將化學研究從一味地實驗羅列中解放出來,開啟了化學理論體系蓬勃發展的新紀元。

三、結語

由此,我們認為科學理論的奠定受多方面條件制約,尤其與實驗事實以及科學家品質密切相關。首先,理論的發展依賴基礎科學條件。比如對于驗證元素周期表,是否能精準測定相對原子質量就是一個約束條件;同樣在生物實驗中,顯微鏡的發現也是如此。實驗技術和科技水平限制了各種層次的理論研究。其次,我們認為一個理論的形成需要社會多領域的協助。只有把不同領域中先進的研究成果集中起來,才能使研究者站在巨人的肩膀上進一步接近真理。同時,科學研究需要我們堅定不移的信念,但絕非一味地固執己見。就像邁耶爾早年并不認同元素周期律,只把周期律當作“人們對原子認識更清晰的一種手段”。但當他看完門捷列夫的總結性論文時,他便轉變了自己的想法,對元素周期律堅信不移,并試圖將周期律的觀點用在一切化學上,為元素周期律的普及做出了巨大貢獻。最重要的是,科學研究要具有一定的前瞻性和細致入微的洞察力,可以將知識整合的能力以及抽象的哲學思維,此外還要堅持信念,不能盲目地追隨主流觀點。這些特質都在門捷列夫身上均有所體現。

在科學技術迅速發展的今天,作為新時代的中學生,我們更應該繼承先輩科學家的精神,利用現代發達的網絡條件,及時了解各領域尖端科技,不斷更新知識儲備。科學家陳小平可以在地理課上發現瘧疾病毒與癌癥的關系,我們也不能輕視任何一個領域的知識,因為任何一個微小的事物都可能給科學研究帶來靈感。同時不能一意孤行,要善于聽取老師和其他人的意見。當然更重要的,就是要不斷學習知識,提高自己的知識水平,時刻保持好奇心,以辯證思考的角度去學習和看待這個世界。

【參考文獻】

[1]楊奇,陳三平,等.再論化學元素周期表的形成和發展[J].大學化學,2017,32(6):46-67.

[2]秦雪兒.關于“元素周期表”中學化學史教學的幾點思考[J].亞太教育,2016,(10):63.

[3]許燕紅,葉玉純.從元素周期表的發展史體悟化學哲學[J].化學教育,2013,34(7):93-96.

[4]麥爾布哈·阿布都熱西提,沙拉買提·托乎提.元素周期表研究進展[J].新疆師范大學學報(漢文自然科學版),2006,25(4):49.

[5]姬揚.單純的元素,復雜的歷史[J].物理,2019,48(3):184-186.

[6]王杰.化學元素周期表的形成和發展[J].化工設計通訊,2019,45(4):264-265.