厘清脈絡 建構聯系 感悟思想

徐月紅 倪芳華

【教學內容】

蘇教版六年級下冊教科書第94頁“整理與反思”,完成94—95頁“練習與實踐”第1—7題。

【教學目標】

1.使學生經歷整理立體圖形表面積、體積有關知識的過程,進一步理解立體圖形的表面積、體積(容積)的含義,掌握常用的體積(容積)單位,以及相鄰單位間的進率,理解和掌握常見幾何體的表面積和體積計算方法,能正確進行有關立體圖形的表面積和體積(容積)計算。

2.使學生在梳理相關知識的過程中,構建直柱體之間的內在聯系,使知識結構化,發展學生的空間觀念,培養類比、推理能力,增強合作意識。

3.使學生在整理立體圖形的有關知識、運用所學知識解決問題的過程中,進一步體會立體圖形與現實生活的密切聯系,獲得學習成功體驗。

【教學重點】

自主梳理,構建立體圖形表面積、體積的認知結構。

【教學難點】

歸納立體圖形側面積、表面積、體積的統一計算方法。

一、創設情境,引入新課

1.出示圖:這是徐老師家客廳的一角,客廳里的一些物品聽我來介紹一下。

這臺長方體微波爐的容積是25立方分米,這個圓柱體垃圾桶的表面積是21平方分米……

2.從數學的角度,你想到了哪些立體圖形?(貼出)和這些立體圖形的哪些知識?

今天這節課徐老師將協助同學們對立體圖形表面積和體積的有關知識進行整理和復習。(出示課題)

二、自主整理,構建網絡

1.整理立體圖形的表面積和體積的意義

(1)你能結合這些例子,說說什么是立體圖形的表面積、體積、和容積嗎?體積和容積有怎樣的聯系和區別?

2.表面積、體積和容積的計量單位分別是什么?相鄰單位間的進率各是多少?課前已經請同學們在學案上進行了整理,把你的整理在小組里交流,要求一人主講,其他人補充。

【評析:新課伊始,徐老師巧妙地創設了自家客廳的生活情境,漂亮的客廳內有大家熟悉的微波爐、電冰箱、金魚缸、垃圾桶等生活用品,教師相機提出兩個問題“從數學的角度,你想到了哪些立體圖形?”“你能結合這些例子,說說什么是立體圖形的表面積、體積、容積嗎?”讓學生感受到生活中蘊藏著許多數學知識,有效激發了學生學習的興趣,同時,也幫助學生加深對長方體、正方體、圓柱表面積和體積含義的理解。】

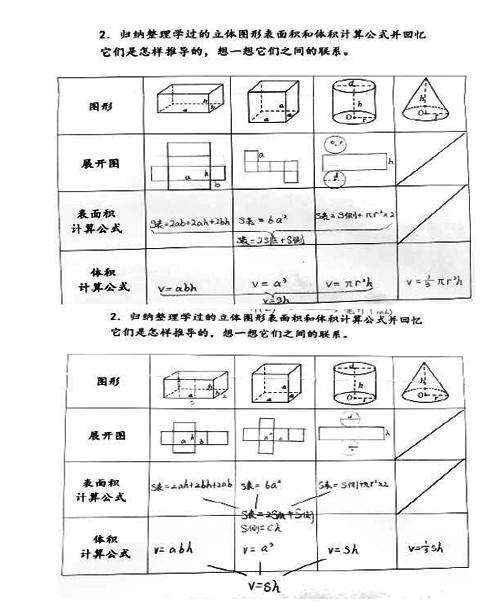

2.整理表面積計算方法

(1)師:結合具體的物體我們一起回顧了立體圖形表面積、體積、容積的意義,以及計量單位,課前同學們對他們各自的計算方法也作了整理,拿出學案在小組里交流。

(2)請生上來分享自己的整理。

(3)利用一張A4紙,你能創造出哪些立體圖形?這張紙與立體圖形之間有什么聯系?

(4)你能結合展開圖和大家解釋一下這些表面積公式的含義嗎?教師課件動畫演示。

3.整理體積計算方法

(1)表面積公式可以結合展開圖來解釋,那這些體積公式是怎樣推導的呢?(選一個說一說)

(2)呈現體積推導關系圖

(3)這些體積公式之間又有怎樣的內在聯系呢?想一想,在學案上填一填。

(4)為什么前面三個立體圖形體積都可以用sh表示,圓錐不行呢?

教師指出:必須是上下一樣粗的直柱體。

(5)我們可以這樣來理解一下:演示動畫圖

很多個這樣的正方形底面疊加成一個正方體。

很多個這樣的圓形底面疊加成一個圓柱

很多個這樣的長方形底面疊加成一個長方體

小結:像這樣的直柱體體積都可以用底面積乘高來計算。

(6)體積間既然有聯系,表面積之間是否也有聯系呢?

展開圖放在一起比一比,有什么相同點?

引導學生發現:S側=Ch

S=2S底+S側

小結:這些立體圖形體積之間有內在聯系,表面積之間也有內在聯系,這就是我們數學的邏輯之美。結合大家的智慧我們完成了這個整理,這里有舊知識也有發現的新知識,請每個同學再次完善自己的整理。

【評析:教師精心設計學習單,放手讓學生課前進行歸納、整理、探究,有效喚醒他們對分散所學到的關于立體圖形的表面積和體積的各部分認知,以便于學生清晰地認識這些立體圖形的特征,有助于他們加深對展開圖與立體圖形對應關系的認識。教師將表面積的意義與計算方法結合起來復習,將立體圖形公式推導聯系起來思考,將三維立體圖形和二維平面圖形相互轉化,巧妙地進行系統整理,讓學生從面到體構建起聯系,獲得清晰的直觀表象,深悟轉化思想,發展空間觀念和推理能力。】

三、聯系生活,應用拓展。

1.看看黑板上這些立體圖形在我們生活中的樣子(出示)

(1)靈活計算這些物體的表面積

①結合這些立體圖形分類,第一類都是長方體,它們的表面積在計算的時候有什么不同?結合這個長方體來說一說。(用字母表示)

②這些長方體中有沒有特殊的長方體呢?出示貼出。

③結合這個特殊的長方體說說這個筆筒還可以怎么算?

④你能用這樣的方法,結合這些立體圖形,看看下面這幾個物體的表面積怎么算?用字母在圖形旁表示一下。

⑤6號圖形表面積可以用底面周長乘高,這里還有哪些物體表面積也可以這樣算?(3號和4號)

(2)這些物體的體積可以怎樣算?(直柱體都可以用底面積乘高來計算)

小結:我們發現這許許多多的物體的表面積和體積的計算,最后都回到了這幾個簡單的立體圖形,可不要小看這幾個基本的立體圖形哦,它可是幫助我們建立空間觀念的好幫手。

2.先想一想立體圖形的樣子,再算一算

給長方體罐頭盒的四周貼上漂亮的彩紙。罐頭盒長12cm,寬8cm,高10cm,至少需要多少cm2的彩紙?(還可以怎樣算?)

3.想一想、比一比、算一算

如果以AB邊為軸旋轉一周,得到的立體圖形的體積是多少立方厘米?

如果以CD邊為軸旋轉一周,得到的立體圖形的體積是多少立方厘米?

【評析:徐老師精心設計了在生活情境中解決問題的練習題,充分發揮了復習的查漏補缺和鞏固提升功能,同時也打通理和練的“通道”。第一組題,盡管都是求生活中長方體實物的表面積,但所求的面不盡相同,需要認真觀察、仔細辨析,要結合具體問題來解決,促進學生對所學知識理解和明晰。第二組題求物體的體積,讓學生自覺運用所學知識解決實際問題,學會“數學”地思維。第三題適時進行了延伸、拓寬,促進學生知識體系的完善和思維能力的提升。】

四、全課小結,升華提高

今天徐老師和同學們一起對立體圖形的表面積和體積有關知識進行了整理和復習,我們從生活中的物體想到了黑板上的四個基本立體圖形,最后又利用這幾個立體圖形回到了生活中去幫助我們解決一些實際問題,這就是數學,它來源于生活又回到了生活中去,希望同學們在以后的學習中也能把學到的數學知識用于生活,服務于我們的生活。

【總評】

有效的復習,要做到“溫故知新,適度提升” 。復習時,如何通過對已有知識的縱向、橫向梳理,連點成線,由線到面,行成知識網絡,從而幫助學生形成和完善認知結構呢?

一、以基本概念為聯結點,讓學習充滿活力

本節課的基本概念就是表面積、體積。基本概念理解得越深刻,就越具有生命力。課始,教師創設了非常熟悉而又親切的數學情境,增強了復習課的趣味性,讓復習且生且長。如徐老師提出“看到客廳實物圖片,從數學的角度,你想到了哪些立體圖形?和這些立體圖形的哪些知識?”教師開門見山引入課題,明確本節課的學習內容,也促使學生主動把零散的知識點串聯成知識線,逐步形成知識網。

二、發揮學生的主體作用,讓梳理真正發生

學生是查漏補缺的主體。要讓學生主動對知識點進行梳理,形成由“點”到“面”的系統知識。因此,徐老師十分重視為學生提供自主梳理的時間和空間,使學生體會數學知識、方法之間的密切聯系。課前發放預學單,讓學生自主整理兩方面內容:一、表面積、體積和容積的計量單位分別是什么?相鄰單位間的進率各是多少?你能在下面整理一下嗎?二、歸納整理學過的立體圖形表面積和體積計算公式并回憶它們是怎樣推導的,想一想它們之間的聯系(要求畫出展開圖、寫出表面積計算公式和體積計算公式)。學生人人參與,成為復習的主人。課上,學生展示交流,呈現出來的圖示法、圖表法等直觀簡約,增強了知識點之間的聯系、突出對比性。大家分享著不一樣的整理方法,促進了思維提升。教師根據不同狀況及時調整教學的著力點,使得復習更具有針對性。

三、以構建聯系為目標,讓認知結構生長

為打通學科內部的“脈絡”,幫助學生構建側面積和表面積的聯系、立體圖形之間的聯系,教師先組織學生用一張長方形紙折一折、卷一卷,再用課件演示以長方形紙的一條邊為軸將長方形旋轉一周,動態感知圓柱的形成,讓學生清晰地認識到長方形紙的面積與柱體側面積的聯系,從中找到蘊藏的規律,使得柱體側面積和表面積的公式得到統一。教師再動畫演示將一張正方形、長方形及圓形的紙向上疊加,分別變成正方體、長方體和圓柱體,再引導學生結合公式的推導,從“變”中尋找“不變”,溝通了“面”與“體”的關系,使學生明晰知識脈絡,形成知識系統,認知結構逐步條理化、結構化。