旅游脫貧視角下農戶可持續生計研究

李遠婷 許樹輝 李永珊 尹芳娣 黎偉 吳森賢

[摘要]脫貧攻堅是鄉村全面建設小康的現階段主要任務之一。旅游脫貧作為脫貧攻堅的重要組成部分,在整合貧困地區旅游資源,帶動產業、經濟發展,改善農戶生計上具有舉足輕重的作用。以廣東丹霞山夏富村為例,通過梳理和歸納該村旅游脫貧與農戶生計結構,提出旅游脫貧視角下符合當地農戶可持續生計的模式,為鄉村振興和全面建成小康社會提供一條成功思路。

[關鍵詞]旅游脫貧;農戶;生計;可持續;夏富村

[中圖分類號]F323.8 [文獻標識碼]A

全力打贏脫貧攻堅戰與實施鄉村振興戰略都是新時期我國補齊全面建成小康社會短板、決勝全面建成小康社會的重要戰略部署,是進一步化解鄉村發展不平衡不充分突出問題的重要途徑。旅游脫貧作為脫貧攻堅的重要途徑,尤其在旅游資源與貧困程度相吻合的地區發揮著顯著的作用。許多景區周邊村落就存在著旅游脫貧致富的例子。臨沂蒙山旅游度假區大力推廣景區帶村模式,在2016年附近多個鄉村已基本實現穩定脫貧。梧州市石表山景區積極投入到旅游助力扶貧項目中,并取得顯著的效果,其中曾是貧困村的藤縣道家村就是在2014年成功脫貧的。但現今旅游景區附近鄉村的發展仍存在一定的貧富差距現象。

近些年來也有不少的專家學者對景區邊型鄉村旅游脫貧加以研究。華僑大學的江少榮運用深入訪談、問卷調查和文獻分析等方法進行研究,提出了以主景區為主要客源的發展定位,選擇了以主景區為驅動力的發展模式,建立了與主景區相契合的保障機制;重慶大學的張圓圓運用文獻分析、實地調查和實證研究等方法進行研究,提出了傳統村落規劃模式、休閑農業規劃模式以及自然觀光規劃模式等;廣西大學的李唯偉通過文獻閱讀、對比分析和實地調研等方法進行研究,提出政府引導模式、企業帶動模式以及鄉村聯動模式。但不論是研究的廣度或是深度上仍有不足。基于此,本文以位于丹霞山腹地的夏富村為例,通過對該村旅游脫貧與農戶生計結構,提出旅游脫貧視角下符合當地農戶可持續生計的模式,為夏富村及類似的景區周邊鄉村借助旅游脫貧實現農戶可持續生計提供理論依據和實踐指導。

1 旅游脫貧與農戶生計關系研究

1.1 發展旅游業已經成為鄉村振興的重要途徑

農業農村農民問題是關系國計民生的根本性問題,必須始終把解決好“三農”問題作為全黨工作的重中之重,實施鄉村振興戰略。楊安娣在做客新華網2018全國兩會特別訪談時曾說多年來的實踐和成功經驗表明鄉村旅游是農村發展、農業轉型、農民致富的重要渠道。旅游業在鄉村振興的過程中,成為重要途徑的原因:首先,是能在保護環境的前提下發展鄉村經濟,保持生態平衡;其次,是能通過多途徑來發展經濟,促進農業轉型;再次,是能傳承中華優秀傳統文化,增強民族文化底蘊;最后,是能建設公共設施,縮小城鄉差距。

1.2 旅游業在農戶生計與脫貧中的主要作用

旅游業作為新興的綜合性產業,具有關聯度大、帶動性強、生命力旺等特點,對相關產業具有極大的集聚與帶動作用,在提供就業崗位、促進地方經濟發展、美化生活環境、縮小地區差距等方面都具有積極意義。而這些積極意義在農村地區的表現尤為明顯。

首先,在旅游業與農戶生計關系上,旅游業的發展使得農戶無論是在生產還是生活方面都會發生極大地改變,主要體現在旅游業擴大了農戶的就業途徑,進而改變農戶的收入結構,影響農戶收入水平;旅游業的發展,通過對服務者知識與技能要求的提高,直接或間接地改變農戶素質;旅游業開發過程中,對農村地區的自然與人文資源進行整合與改造,提升了農戶自然資本的價值,促進農戶勞動資料的改良。其次,在旅游業與脫貧的關系上,將旅游與脫貧相結合,通過旅游業的發展達到脫貧的目的,以變“輸血”為“造血”的方式使得貧困人口徹底地走出貧苦之境,助推脫貧攻堅事業的成功,最終實現共同富裕。

1.3 旅游在實現農戶生計與脫貧過程中的成功模式

在以往的研究中,許多學者對于通過旅游實現農戶生計與脫貧過程已有非常深入的認識。有學者認為通過旅游脫貧的途徑有:“1+N”模式(即一個村寨+特色產業、旅游產業、文化產業、房屋改造、環境治理等N個項目),PPP模式-居民參與-發展鄉村旅游-助推脫貧攻堅的發展模式等。何三渠在藏區旅游脫貧及其模式探索中提出運用“四全”旅游發展理念和以“政府+公司+貧困村”模式。有學者提出吸收“三變”改革政策,發展鄉村、休閑、全域旅游旅游發展戰略,PPT戰略(pro-poor tourism)。

2 基于旅游脫貧的夏富村農戶可持續生計研究

2.1 夏富村概況

本文研究的夏富村指其主村夏富古村。夏富村位于廣東省韶關市仁化縣城南約15km處的錦江河畔,地處丹霞山陽元山區與巴寨景區的核心地帶,田園風景優美,曾獲得“廣東省十大最美古村落”、“廣東省旅游名村”等多項美稱。

夏富村現轄1個自然村、5個村民小組,總戶數386戶,以李姓為主,人口數1271人;耕地面積180.27hm2,山林面積3333.33hm2,山林覆蓋率70%以上。該村以農耕種植業為主,水稻、花生、番薯等為當地主要農作物;地方特色產品種植規模化,丹霞鐵皮石斛基地約113.33hm2;沙田柚66.67hm2;蓮花6.67hm2。作為仁化縣歷史較為悠久的古村落之一,夏富村自南宋建村七百多年以來,仍保留著較為完整的徽式建筑10多處、西洋式建筑有4處。同時,這里還保留著多姿多彩的民俗文化和獨具特色的傳統活動,如“裝故事”、“調山牛”、“飛龍頭”等。

2.2 夏富村旅游業發展現狀

夏富村依托自身獨特的自然與人文資源,正逐步探索出適合該村的旅游發展之路。在休閑娛樂方面,結合當地自然純樸的民俗文化和風景秀麗的生態環境,該村推動民宿、農家樂、田園觀光等一系列旅游配套產業的發展,體現出農業和旅游業的和諧統一。在購物消費方面,利用其富饒的地方特產發展特色旅游美食,如糍粑、沙田柚、紅花藕等。另外,地處丹霞山景區的優越地理位置對于該村旅游業的發展十分有利,如景區的錦江游項目,在為其農戶帶來一定的就業機會的同時使得游客來此地消費的概率增大,帶動該村經濟的進一步發展。

雖然,近年來夏富村的旅游業有了較為明顯的發展,但旅游業為其經濟發展的貢獻仍較小,旅游所帶來的富民效應未能得到充分地體現。夏富村仍需加大發展旅游業的支持力度。

2.3 夏富村旅游業在農戶脫貧與生計中的結構分析

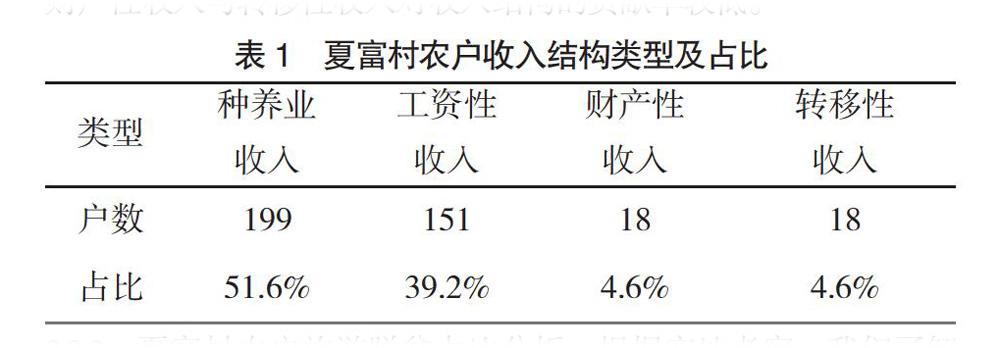

2.3.1 夏富村農戶收入結構分析。根據收入來源的差異,把夏富村農戶的收入結構分為四種類型。一是種養業收入,是指農戶從事耕作、養殖等農業活動中的收入,它是農戶收入來源的重要組成部分。二是工資性收入,是由農村人口外出務工與經商所得。受城鎮地區的各種引力與拉力的作用,加之農村地區經濟水平的相對落后,近年來該種收入逐漸成為農村地區的主要收入渠道之一。三是財產性收入,指農戶在第二、三產業中通過興辦企業, 發展個體經濟、民營經濟中所獲得的收入,這里主要是指從事第三產業,如旅游業中的收入。四是轉移性收入,主要是由國家或社會對農戶的各種轉移支付與收入轉移,包括離退休金、失業救濟金、保險索賠、家庭間的贈送和贍養等。

從實地走訪與調查中我們發現,夏富村農戶的收入結構以種養業收入與工資性收入為主,其中以種植業為主的農業收入有199戶,占全村總戶數的51.6%左右,外出務工的工資性收入有151戶,占比約39.2%,兩種收入來源占收入結構的絕大多數;而財產性收入與轉移性收入僅占相當小的一部分,占比9.2%左右。這與夏富村的實際經濟狀況相契合。夏富村是一個較為典型的中國鄉村,山環水繞,自然環境優越。由于周圍景區的帶動效應不明顯,農戶除以耕種為主外,為了提高自身的生活水平,較為年輕的一代往往會離開農村走向政治、經濟、文化水平更高的城鎮地區謀生,這就進一步使得該村勞動力外流,增加了其工資性收入的比重。反觀其他兩種收入,雖然受附近景區的影響,出現了農家樂、民宿、觀光等旅游收入,但規模小、占比少效益較低;此外,政府對一些貧困戶或低保戶以及失地農戶進行補貼也相對有限。因而,財產性收入與轉移性收入對收入結構的貢獻率較低。

2.3.2 夏富村農戶旅游脫貧占比分析。根據實地考察,我們了解到夏富村的精準脫貧攻堅作戰安排是逐年穩定地對貧困人口實現脫貧任務,到2017年低預計脫貧戶數11戶、脫貧人數31人,到2018年預計脫貧戶數10戶、脫貧人數25人。雖然該村的脫貧攻堅事業取得一定的成果,但是仍有相當一部分農戶處于貧困狀態,而且返貧跡象依然存在。要想真正做到脫貧致富,旅游脫貧是一種行之有效的“造血之路”。

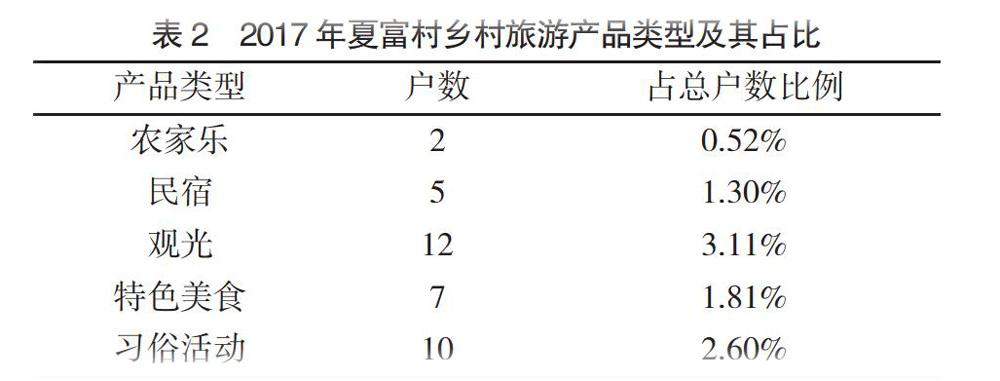

從表2中可知,夏富村的鄉村旅游產品較為多樣,從事旅游業的農戶共占該村總戶數的9.34%。從表2中看出,其中農戶主要從事觀光以及從習俗活動中獲取收入的戶數較多,分別占3.11%、2.60%;其余從事農家樂、民宿特色美食的農戶為0.52%、1.30%、1.81%,對農戶經濟收入的貢獻相對較小。

總的來說,隨著該村經濟發展的逐年的提高中,夏富村的旅游業占據著該村經濟結構的相當一部分比值,我們不妨大膽地推測:旅游業對該村的作用不容小覷,尤其是帶動一部分貧困戶的發展,使他們擁有更多的可能脫離貧困之境,共享旅游的富民效應。

2.4 夏富村旅游脫貧推進農戶可持續生計過程中存在的主要問題

盡管夏富村位于丹霞景區腹地,擁有優越的地理位置優勢,加之自身具有的獨特旅游資源,但仍然存在著許多的限制性因素阻礙其旅游業的進一步發展,制約旅游脫貧的步伐。據調研,我們發現該村旅游脫貧主要存在以下問題。

2.4.1 旅游基礎設施不完善。旅游基礎設施的完備程度影響著游客者的消費需求。近年來由于基礎設施的不完善所帶來的飲食、居住、出行、通信等各種問題屢見不鮮,致使許多的旅游景點的到訪游客數量減小,旅游收益下降。夏富村的旅游基礎設施條件較差,尤其是在交通設施和接待服務設施方面。一方面,盡管通往村內的村道早已建成,但是交通路線少且種類單一,加上原先承接景區錦江游竹排項目的碼頭的荒廢進一步地阻礙了附近游客進入該村,導致與周邊景區的聯系更加薄弱;另外,村內的道路得到一定程度的完善,但仍然不便于出行,而且村內還缺少旅游指示牌等引導標志,不便于外來游客游玩。另一方面,夏富村的接待服務設施較少,如住宿、餐飲等娛樂休閑設施僅有較少一部分農戶在經營,這使得前往的游客游玩的期待減少,帶來的旅游消費支出也隨之減少。

2.4.2 缺少統一可行的旅游路線規劃。夏富村擁有近七百多年的村史,在較為漫長的歷史積淀中形成了具有地方特色的風俗習慣、建筑風格、田園風光等物質與精神財富,可以為該村發展旅游業提供有利的旅游資源條件。可惜的是,夏富村由于對旅游產業的認識存在不足之處,導致在對其旅游資源進行開發與利用過程中往往缺少統一可行的旅游規劃,很多的旅游項目沒有得到很好的開發,旅游產品沒有得到充分的宣傳。因此,夏富村應該積極做好宏觀且長遠的旅游路線規劃,為今后旅游業的發展找準道路。

2.4.3 附近景區的帶動作用不強。同樣位于世界地質公園丹霞山的巴寨景區的鄰近鄉村,譬如牛鼻村諸村都在不同程度上體驗到景區開發對當地的帶動作用,主要休整在村民就業率的上升和收入來源的擴大、村落經濟水平的逐步提高等方面。而夏富村的景區旅游效應并沒有得到顯現,農戶參與景區開發的程度相當低,尤其是由于該村相對位于游客旅游目的地的下游地區,相當一部分游客在上游村落游玩后消費需求相對下降,再加上相關村落對游客資源的爭奪更加使得夏富村受景區的輻射作用減弱。

2.4.4 缺少政府的政策支持。隨著我國脫貧攻堅事業的逐步推進,夏富村作為廣東省的重點扶貧對象之一,近年來當地政府在幫扶政策上的傾斜力度逐年增強,但對于該村旅游扶貧的支持政策卻較少,對發展鄉村旅游事業的關注度不高,不利于該村旅游脫貧的發展。2013年6月,該市政府部門對夏富村進行扶貧調研,并對其扶貧工作提出新的要求,尤其是該村新農村建設方面,而對于旅游脫貧則更側重于調動農戶發展旅游的思想工作方面,較少的從政策優惠方面來吸引外商對其旅游業進行開發投資與建設。2018年12月,當地縣政府領導對該村和周邊其他鄉村的脫貧攻堅工作進行了突擊檢查,強調落實精準扶貧的重要性,并對該村的村容村貌作出進一步的要求,但對于旅游脫貧工作較少提及。從這些政府對扶貧事業要求中進一步說明對旅游脫貧事業政策的缺失,重視力度的不足,政策優勢不明顯。

3 旅游脫貧視角下的夏富村農戶可持續生計的實施模式

3.1 制定旅游規劃,配套基礎設施,促進旅游產業發展

要致富先修路。道路是溝通景區與鄉村的通道,是游客進入景區周邊型鄉村的基本途徑。在鄉村旅游規劃布局中,首先要對道路的通達性進行考量。同時,與此相匹配的水路交通工具也要配合一致。這樣,游客們在當地景區游玩之后能夠更加便捷地到達夏富村,進而使夏富村的鄉村旅游能到充分的發展。此外可以結合鄉村特色與文化,對鄉村民宿、民俗體驗、紀念品銷售、餐飲等分區加以規劃。其中在每個分區內,配套所需的基礎設施,可巧妙利用基礎設施如指示牌、公交車站的宣傳欄等宣傳夏富村的民風民俗與旅游路線,使游客能夠快速了解夏富村的旅游景點。另外可以夏富村的古建筑、鬧春牛、包糍粑等特色活動為賣點為其民宿、民俗、特色小吃添彩,吸引更多游客前來游覽,帶動鄉村旅游產業的發展。

3.2 加強鄉村旅游人才培養,帶動貧困戶旅游脫貧

鄉村旅游開發的主要參與者依然是農戶這一群體,農戶數量的多寡與質量的高低直接地影響著鄉村旅游建設的成功與否。夏富村由于受歷史長期發展的影響,自給自足的傳統農耕活動在很大程度上制約著農戶們的行為方式和思想方式,大多數農戶意識觀念仍比較落后,對于旅游業這一新興朝陽產業的了解較為淺薄,對于游客的消費需求的認知較多地停留在飲食、居住方面,旅游服務質量不高,因而該村鄉村旅游的發展水平較低。因此,加強鄉村旅游人才的培養,讓更多的農戶尤其是貧困戶參與到旅游事業中來尤為急迫。政府部門應該認真落實鄉村旅游人才素質培訓,定期組織農戶學習相關的旅游服務知識與技能;并制定相應的激勵機制鼓勵更多農戶積極參與進來,形成良好的村風村貌,為更好的發展旅游業做準備。

3.3 主動參與當地景區開發,加強合作

相比與丹霞山周邊的鄉村牛鼻村的旅游發展,夏富村的發展是非常緩慢的,原因之一是夏富村受到丹霞山景區旅游影響較微。針對這個問題,夏富村應更加主動參與景區的開發,加強兩方之間的合作。在鄉村旅游設施建設時,鄉村可從不同的角度為游客提供形式多樣的景區體驗。如在夏富村能看到丹霞山景區巴寨的不同風景,這是從景區內觀看不到的景色。在夏富村相應的地點設置觀光區域,以巴寨別樣風光為主題舉辦觀光活動,開展巴寨四季風景的照片集或繪畫展,以吸引游客,在提升夏富村旅游知名度的同時,間接擴大丹霞山景區的范圍。在設置景區的錦江游項目開發過程中,夏富村應加強與丹霞山景區溝通,爭取成為該項目的參與者。同時,也可以借由丹霞山景區的宣傳渠道,宣傳夏富村古建筑的風光,讓游客們更加了解夏富村的旅游特色,增加游客數量,從而帶動夏富村的旅游發展。

4 小結

黨的十九大會議指出“堅決打贏脫貧攻堅戰,讓貧困人口和貧困地區同全國一道進入全面小康社會是我們黨的莊嚴承諾。”為了響應此號召,結合當下農村的現狀,我們將研究的視角投向了景區周邊農村的農戶生計上。在我們的研究過程中發現,雖然我國的旅游業蓬勃發展,但景區周邊農村的經濟仍處于一個較低迷的狀態,如丹霞山景區周邊的夏富村。為了打贏這場脫貧攻堅戰,本文以問卷調查、深入走訪等方式了解夏富村的實際情況,分析夏富村旅游業在農戶脫貧與生計中的結構,找出夏富村旅游脫貧推進農戶可持續生計過程中存在的主要問題,并提出夏富村農戶可持續生計的實施模式。

[參考文獻]

[1] 江少榮.景郊型鄉村旅游發展研究[D].廈門:華僑大學,2018.

[2] 張圓圓.景郊型武隆縣土地鄉鄉村旅游規劃策略研究[D].重慶:重慶大學,2016.

[3] 李唯偉.全域旅游背景下的景區帶動型鄉村旅游發展模式研究[D].南寧:廣西大學,2017.

[4] 何遠竹.“1+N”引領鄉村旅游“井噴”發展—鐘山區村寨提級改造成為脫貧攻堅有效途徑[J].當代貴州,2016(30):52-53.

[5] 鄧靜,徐鄧耀.可持續發展視角下鄉村旅游助推脫貧攻堅—以南充市嘉陵區為例[J].科技和產業,2018,18(09):47-50.

[6] 何三渠.藏區旅游脫貧及其模式探索[J].現代經濟信息,2016(18):498+60.

[7] 劉佳.發展鄉村旅游 助力脫貧攻堅[J].旅游縱覽(下半月),2018(10):176+179.

[8] 胡柳.包容性增長視角下的鄉村旅游發展路徑研究[J].安徽農業科學,2014,42(11):3312-3314.

[9] 方紹明.當前我國農民收入的結構及其分析[J].池州師專學報,2006(06):16-18.