立足課改有效設問

摘 要:進入中國特色社會主義建設新時代,新課改是潮流,提問設計也成為改革的重要環節。本文主要從能力目標和學生實情兩方面著手,論述如何在新課改的大背景下,進行高中歷史課堂的有效設問,培養學生歷史學科核心素養能力,發揮學生學習的主體作用,落實好素質教育。

關鍵詞:有效設問;新課改;高中歷史課堂

一、 基于能力目標層面:有效設問應該能凸顯歷史學科核心素養的要求

《普通高中歷史課程標準(2017年版)》提及:歷史教學要以“切實落實立德樹人的根本任務”“學科核心素養是學科育人價值的集中表現”。其實就是在突出歷史學科素養的重要性。所以提問作為歷史課堂的重要環節,也要體現學科素養的能力要求。關于歷史的核心學科素養包括:唯物史觀、時空觀念、史料實證、歷史解釋和家國情懷五個方面。以下我以時空觀念、唯物史觀和家國情懷為例談談提問中如何體現。

(一) 在時空觀念素養方面

“歷史”這一概念的含義就是對人類活動進程中歷史事件和現象的記載和解釋。所以歷史學科學習不可避免地要掌握相應的時間和空間解讀能力。在歷年全國卷中也不乏對時空觀念的考查。從2014年至今,歷史試卷的選擇題編排就是具有時序性和區域性的。教師在設問時也應要注意突出時空觀念。如在講到西方古代史的時候教師可以通過材料:

中國VS西方

小農經濟VS奴隸制工商業

專制主義雛形VS雅典民主政治、羅馬法

百家爭鳴VS人文精神

大河文明VS海洋文明

可以設問:

1. 從縱向來看,分析中國和西方各自所處的歷史發展階段特征?(該問題考核了學生分別掌握中西方時間階段特征的能力要求)

2. 從橫向來看,分析該時期中西方社會發展有何差異性?與地理環境有沒有聯系?(該問題除了考核時間能力還要求學生具有相應的空間理解能力)

通過這樣的設問要求學生把握歷史時間的時空定位、歷史階段特征和中外關聯,才能更好地凸顯歷史時空觀念,符合歷史學科核心素養的要求。

(二) 在唯物史觀素養方面

唯物史觀強調能科學辯證地認識和評價歷史現象和事件,鍛煉歷史思維。2018年全國1卷42題就有涉及對殖民擴張現象評價的考核,說明這是重要的考向。部分教師在講授知識點時往往容易直接把自己對歷史事件的價值判斷灌輸給學生,導致學生難以形成客觀的認識,這樣不利于歷史理性思維的構筑。所以應該多設計一些評價類問題來開展教學。如講到中國古代科舉制時,教師要可以通過借助多角度的材料幫助學生理解及評價。

1. “一切以程文為去留”

2. “當時五代之內均無功名的布衣子弟在科舉錄取的總人數中,約占13.33%,父輩一代無功名的布衣子弟約占33.44%。”

3. “萬般皆下品,唯有讀書高。”

4. “莫知舉子為何方之人,誰氏之子,不得有所憎愛,用情于其間”。

5. “天下英雄人吾彀中矣!”

可設問:以上材料可把科舉制的作用分成哪兩大類?談談你對科舉制的看法?

通過對上述材料和問題的思考和分析,學生才感悟到科舉制具有進步性和局限性,也逐漸明白要辯證地看待歷史事件和現象,對任何事物不能一概而論,這樣學生的唯物史觀素養就會慢慢培養出來。

(三)在家國情懷素養方面

一個人可以說是獨立個體,但又必然與國和家緊密聯系,只有民族振興前提下才有所謂的獨立與自由。培養學生對國對家的認同和熱愛,樹立正確的價值觀,是中學歷史教育的重要目標。在課堂上,教師可適當創設問題,培養學生的民族意識。

如,講授五四運動巴黎和會外交失敗時,如果只是直接陳述當時學生罷課、工人罷工、商人罷市,學生可能學到了相應的史實,但是沒有代入感,感悟不強烈。但我在講三罷前,先問學生中國在巴黎和會提出的正當要求被無理拒絕,如果你是當時的學生會怎么做?學生馬上就活躍了起來,“寫信給外交部安慰他,不是他們的錯”“氣死人了,還上什么課,趕緊去抗議”“我會好好念書,讓自己強大然后救人民于水深火熱之中”等等。學生說的五花八門,并且有些思想不成熟不理智,但教師可以通過對他們的引導和啟發讓學生認識到國家民族的重要性和愛國的理性方法,從而練就學生的家國情懷核心素養。

二、 基于學生實情層面:有效設問應該體現漸進性和自主性原則

學生是接受教育的對象,不同地區學校班級學生的知識基礎、認知水平和心理特點的差異性決定了歷史教學的推進必須要符合學情。

(一) 漸進性原則

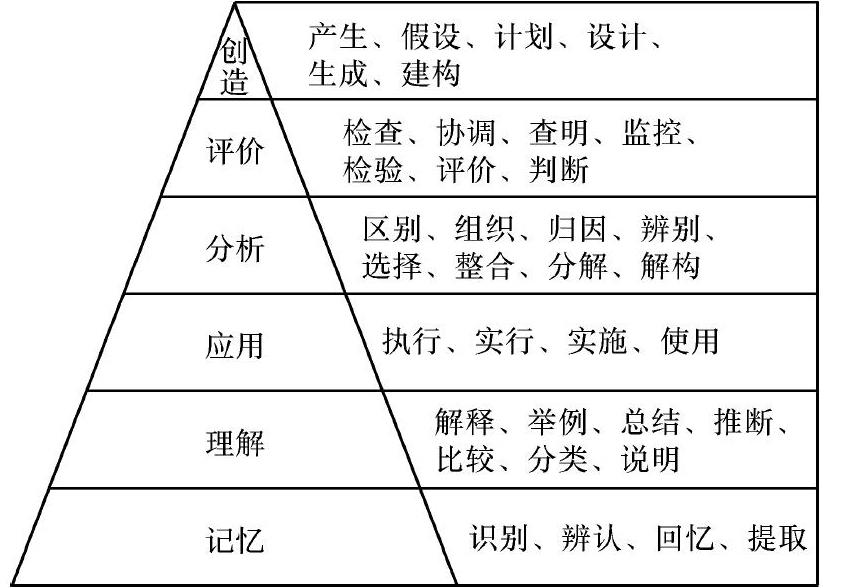

著名教育學家安德森修訂了其老師布魯姆教育目標分類,把認知水平分為記憶、理解、應用、分析、評價和創造六個層次,如下圖

這六個層次是漸進的發展過程。高中生經過初中教育階段,已掌握一定的歷史史實,所以記憶層面可以稍微提點一下即可,但對歷史的深層理解是有欠缺的,而讀史分析、聯系、比較能力也低。教師需要有針對性地提問,逐步提高學生的能力。

如有關工業革命一課,不能一開始就問學生如何評價?這樣不符合學生的認知規律。可以設計一系列的問題鏈:

1. 指出工業革命首先爆發的時間、地點和標志性成就。(認知層面)

2. 英國有什么優勢能首先開展工業革命?(理解層面)

3. 工業革命的實質?(分析層面)

4. 請用唯物史觀評價工業革命。(應用評價層面)

通過問題鏈的設計從記憶、理解、分析、應用、評價等能力不斷由淺入深、循序漸進地挖掘,利于學生的接受和符合認知規律,從而鍛煉學生歷史思維。

(二) 自主性原則

近年來,以學生為主體的素質教育成為主流,部分教師在教學過程中也有所體現。然而教師在提問環節往往采用的還是“師問生答”的模式,而極少讓學生提問,不利于學生自主性的進一步發展。其實發現問題、獨立思考分析并解決問題是高考對學生的能力要求之一。如2017年2卷論述題要求從關于鐘表的演變材料中提取信息,擬定論題并進行闡述。學生要在平時有所鍛煉才能成就發現和解答問題的創造性能力,這是不可忽略的過程。這不可能短時間完成,也不是僅僅通過教師提問就可以實現,所以教師要學會放手,多讓學生來嘗試,提高學生的參與度,活躍學生思維,可能會收到更好的效果。

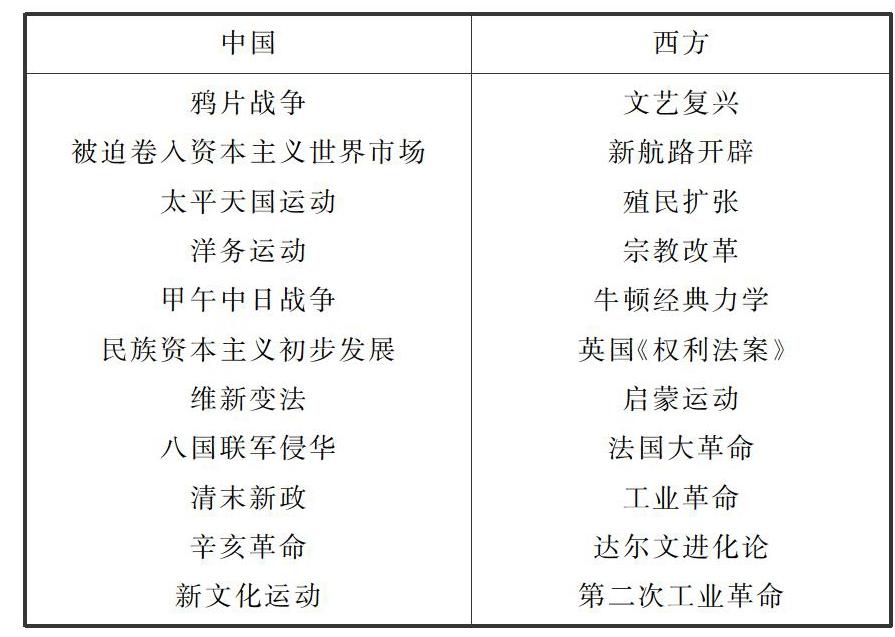

如材料

中國西方

鴉片戰爭被迫卷入資本主義世界市場太平天國運動洋務運動甲午中日戰爭民族資本主義初步發展維新變法八國聯軍侵華清末新政辛亥革命新文化運動

文藝復興新航路開辟殖民擴張宗教改革牛頓經典力學英國《權利法案》啟蒙運動法國大革命工業革命達爾文進化論第二次工業革命

學生針對材料提出了以下較典型的問題:

1. 西方侵略中國是認真的嗎?中國怎樣才能有西方那么成功?

這是采用網絡語言來提問,活躍了氣氛,但是是屬于低層次的提問,而且發現了問題也難以表述也不會解答,這需要教師去引導學生。

2. 分別給中國和世界分別寫上一個主題并說明理由。(學生歸納:中國主題是列強侵略與救亡圖存;西方主題是近代化的演變。)

3. 閱讀表格,請以中西關聯的角度自擬一個論題,并結合材料和所學知識進行闡述。(學生歸納論題:工業革命客觀促進了中國近代化進程。)

第二、三種問題體現學生能從材料中經過自我的分析與思考發現實質問題,并能就問題進行運用和遷移所學知識自主解決,并結合教師的歸納和升華,這凸顯了學生為主體教師為引導的素質教育,符合新課改的要求。以教師設問為主、學生提問為輔的教學模式值得推廣。

高中歷史課堂中,問題教學是常用方法,大多數教師的設問主要關注教學環節,時間分配和評價機制等方面,其實在歷史新課改的大潮流下,注重培養學生的學科素養能力,形成正確客觀辯證的歷史邏輯思維,發揮學生學習積極性和自主性,體現社會主義核心價值觀,這些更應該是進行有效設問關注的新方向。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.普通高中歷史課程標準(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018(1).

[2]中國教育部.中國學生發展核心素養[N].人民日報,2016-09-14(12).

[3]苗碧.高中歷史課堂教師有效提問探究[D].錦州:渤海大學,2017.

作者簡介:

周美玲,廣東省肇慶市,懷集中學。