產出導向法理論指導下應用型本科高校藝體類專業大學英語教學改革研究

殷姍 石冠輝

【摘要】加強大學英語教學改革是應用型本科高校的必經之路,教學改革任重而道遠,高校教師應不斷加強理論指導,在實踐中積累教學經驗。文秋芳教授提出的“產出導向法”(Production-oriented approach, 簡稱POA)理論為大學英語教學提供了新的理論指導,為教師改革指明了方向。教師結合POA理論以及教學實際不斷探索新的教學模式,堅持以學生學習為中心,教師為指導,在不斷驅動輸入促成的過程中激發學生興趣,探究出適合學生學習的新的教學模式。

【關鍵詞】POA理論;教學改革;輸出驅動;藝體類專業

【Abstract】Strengthening College English teaching reform is the only way for Application-oriented Undergraduate Colleges and universities. There is a long way to go in teaching reform. College teachers should constantly strengthen theoretical guidance and accumulate teaching experience in practice. Professor Wen Qiufangs POA theory provides a new theoretical guidance for college English teaching and points out the direction and bright light for teacher reform. Combining POA theory and teaching practice, teachers constantly explore new teaching modes, insist on student-centered, teacher-guided, teaching methods and stimulate students interest in the process of input and output. Teachers try to promote and explore new teaching modes that is more suitable for students learning.

【Key words】POA theory; teaching reform; output driver; art and sports major

【作者簡介】殷姍,石冠輝,山西工商學院。

【基金項目】2018年度山西省教育科學“十三五”規劃課題(課題批準號:GH-18126 一般課題)。

引言

在當代國際化背景下,對于高校學生英語學習的實際運用要求也越來越高,傳統的教學模式已經不能迎合學生的需求,尤其以藝體生為例,傳統的教學模式不僅沒有提高學生的成績反而增加了枯燥性和乏味性,大學英語教學改革志在必行。POA理論不僅為教學改革提出了新的教學理念,而且為教改模式提出了新的思路。

一、當前藝體類專業大學英語教學模式現狀

1.教學模式單調-以傳統講授為主。教師缺乏新課改理念。一是教學方法不靈活,課堂教學“大合唱”現象嚴重,不注重學生個體差異,缺乏教學機制。教學內容枯燥不透,挖掘不深,不能結合學生特點講授內容。傳統的教學以教師評價為主,多為終結性評價,缺乏對教學過程和學生綜合能力、素質發展過程的形成性評價。教學評價多停留在認知領域,而很少涉獵情感領域和價值觀領域。

2.藝體生學習特點。學習基礎薄弱學習興趣單薄。學習方法不當 。 學生自主學習能力差 。不少學生感到自己在詞匯掌握和口語方面有困難。學生處于一種被動聽課的狀態,于是學生們漸漸對英語課失去興趣,喪失參與課堂活動的積極性。在科技和信息發達的今天,許多先進的教學設備和信息資料給學生提供了巨大的學習空間,即便如此,仍有不少學生不會有效利用身邊各種各樣的學習資源。

二、理論綜述

“產出導向法”(production-oriented approach) 是文秋芳教授提出的一種全新的大學外語課堂教學理論。她以20世紀80年代國外語言學者克拉申提出的二語習得理論為基礎,結合當時我國大學英語教學現狀,不斷探索出適合我國國情的“本土化”外語教學理論和方法。其發展主要經歷了四個階段:由第一階段的“輸出驅動假設”逐漸發展為“輸出驅動———輸入促成假設”即“產出導向法”(POA)。2017年文秋芳教授對“產出導向法”理論體系作了修正,在原有三個假設的基礎上增加了“以評促學”假設。POA 理論包括三個理念,四個假設,三個流程。以“學習中心說”“學用一體說”和“全人教育說”為指導思想,以“輸出驅動假設”“輸入促成假設”和“選擇性學習假設”“以評促學”四個假設為其理論基礎,強調教師在“驅動”“促成”“評價”的教學流程中,要充分發揮中介作用。

三、研究設計

1.研究問題。POA作為新的教學理論,指導著大學英語教學改革。藝體類學生作為大學生中的一部分,雖然基礎薄弱,學習興趣不高,學習方法不適但是活潑好動,創造力強。將POA理論結合藝體生學情進行課堂改革是否有效需要教師在改革的路上總結實踐經驗。

2.研究對象。本研究在山西某民辦高校非英語專業(藝體類)大二廣播電視編導專業學生中挑選兩個班級的學生作為受試對象。其中一組進行傳統的教學模式,另一組運用POA理論為指導進行混合式線上線下教學改革,之后對兩個班的學生進行調查將學生成績數據作對比。

3.研究內容。

(1)轉變教學理念。教師要轉變傳統的講授觀念,要以“全人教育說”“學習中心說”“學用一體說”為指導,以人為本以社會為本注重提高人的價值和社會價值。一切活動都要服務于有效學習的發生,而不是以“學生為中心”從而導致課堂作用邊緣化。課程不僅要實現提高英語綜合運用能力的工具性目標,而且要達到高等教育的人文性目標,提高學生的思辨能力、自主學習能力和綜合文化素養。

(2)運用線上線下混合式教學。采取線上線下混合式教學模式。依靠互聯網以及網絡微課,教師慕課,翻轉課堂等線上資源。引導學生下載超星學習通APP,建立課程小組群,將教師的教學資源PPT、課外視頻以及相關文章傳到學習通上,學生自主選擇學習內容,給學生制造“饑餓狀態”。

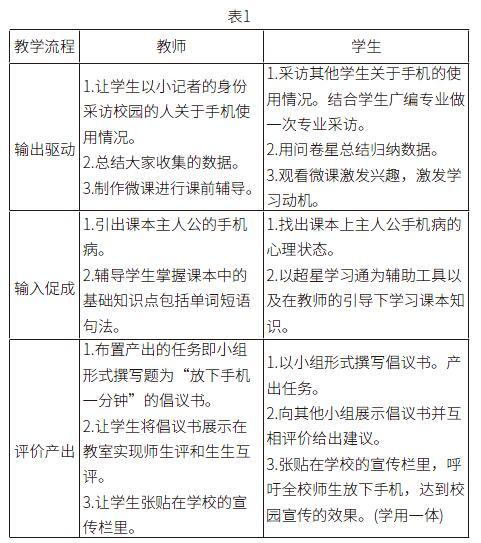

(3)實行驅動促成評價三個教學流程的有機聯動。例如E英語第四冊第六單元的題目是My rocky recovery from iphone abuse 教師在講授文章之前課前驅動,讓學生明白學習文章的目標和意義。在課中促成環節,引導學生以小組形式找出表示手機病的心態的詞,并依據時間順序將心態詞連接起來,學生感同身受,在促成環節教師充當“腳手架”的作用,遇到問題給出輔助性輸入資料,引導幫助學生完成課堂教學目標。在輸出評價環節,教師引導學生寫一封題為“放下手機一分鐘”的倡議書,呼吁全校師生戒掉手機病,回歸現實生活。具體教學環節見表1。

表1

教學流程 教師 學生

輸出驅動 1.讓學生以小記者的身份采訪校園的人關于手機使用情況。

2.總結大家收集的數據。

3.制作微課進行課前輔導。 1.采訪其他學生關于手機的使用情況。結合學生廣編專業做一次專業采訪。

2.用問卷星總結歸納數據。

3.觀看微課激發興趣,激發學習動機。

輸入促成 1.引出課本主人公的手機病。

2.輔導學生掌握課本中的基礎知識點包括單詞短語句法。 1.找出課本上主人公手機病的心理狀態。

2.以超星學習通為輔助工具以及在教師的引導下學習課本知識。

評價產出 1.布置產出的任務即小組形式撰寫題為“放下手機一分鐘”的倡議書。

2.讓學生將倡議書展示在教室實現師生評和生生互評。

3.讓學生張貼在學校的宣傳欄里。 1.以小組形式撰寫倡議書。產出任務。

2.向其他小組展示倡議書并互相評價給出建議。

3.張貼在學校的宣傳欄里,呼吁全校師生放下手機,達到校園宣傳的效果。(學用一體)

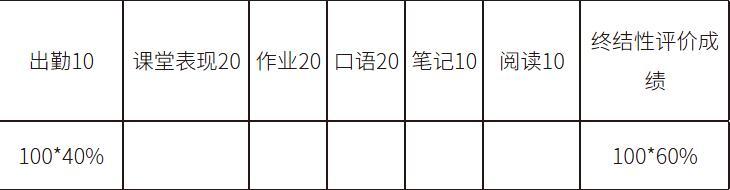

(4)考核方式多樣化。

出勤10 課堂表現20 作業20 口語20 筆記10 閱讀10 終結性評價成績

100*40% 100*60%

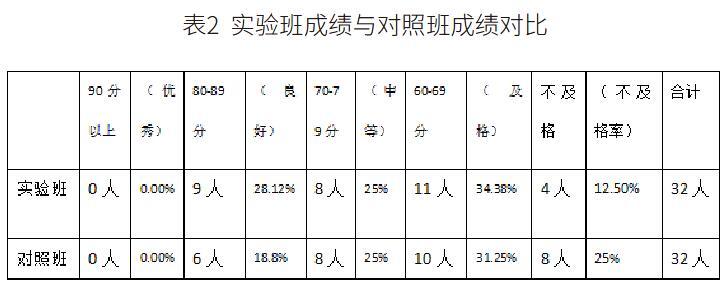

4.研究結果。研究表明實驗班采取POA理論指導下的教學模式,學生學習興趣明顯提高,回答問題積極踴躍,課堂氣氛高于對照班。實驗班學生的成績高于對照班學生的成績。從表2中我們可以看出實驗班學生成績的良好率和及格率均大于對照班,而不及格率小于對照班。

表2 ?實驗班成績與對照班成績對比

四、結語

POA理論對于藝體類學生教學以及學習提供了理論支持,教師應更新教育理念,一切以學生為主,通過創建情景驅動或任務驅動激發學生學習興趣幫助學生解決實際問題,利用媒介的多樣性為學生學習提供了學習平臺,不斷激發學生探索新知識的動力。學生成績的評價注重形成性評價和終結性評價相結合,由單一的教師評變成師生評和生生評,實現以評促學,激發了學生學習積極性。POA為教師教學改革提供了方法,但是依據學情不同,教師需要不斷調整改進以及廣泛的課堂實踐來證明其有效性。

參考文獻:

[1]張莉飛.產出導向法在高職商務英語混合式學習中的應用[J].語言藝術與體究,2018(1):309-310.

[2]王靜.基于“產出導向法”的大學英語讀寫課程教學模式探索[J].教育訓練研究,2018(11):83--85.

[3]連燕華.基于POA理論的大學英語寫作教學模式重構——以集美大學為例[J].山東農業工程學院學報,2018(11):172-175.

[4]韓云霞.基于POA理論體系的英語專業實踐教學改革探索[J].吉林廣播電視大學學報,2018,198(6):132-133.

[5]Wen, Q. F. 2017. The production-oriented approach: A pedagogical innovation in university English teaching in China [A]. In L. Wong & K. Hyland (eds.). Faces of English: Students, Teachers, and Pedagogy [C]. London & New York: Routledge, 91-106.

- 校園英語·上旬的其它文章

- Of whether the geographical factors lead to the differences between the Hakka people’s festivals and the Central Plains people’s festivals

- Ramsey Numbers

- Chinese and Western Perspectives on Rise of China

- “The thirteenth Five-Year Plan”and China’s Financial stability issues

- 圣潘塔利昂

- A Study on Relationship between Realism and Reality under Intense Technological Change