培養(yǎng)跨文化交際能力的大學(xué)英語(yǔ)教學(xué)模式探究

李雪麗 梁娜

摘要:創(chuàng)新型人才培養(yǎng)是一流應(yīng)用型大學(xué)建設(shè)不可或缺的重要組成部分,跨文化交際能力為創(chuàng)新型人才的發(fā)展提供了語(yǔ)言與文化雙翼。本研究以天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2018級(jí)電氣控制專(zhuān)業(yè)1-2班學(xué)生為為研究對(duì)象,開(kāi)展了為期一個(gè)學(xué)期基于跨文化交際能力培養(yǎng)的大學(xué)英語(yǔ)教學(xué)實(shí)踐,旨在探索行之有效的大學(xué)英語(yǔ)課程教學(xué)模式。通過(guò)評(píng)判基于跨文化交際能力的大學(xué)英語(yǔ)教學(xué)實(shí)踐中學(xué)生的表現(xiàn),并在期末對(duì)參加教學(xué)實(shí)踐的學(xué)生進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,結(jié)果表明,本次教學(xué)實(shí)踐的教學(xué)效果總體令人滿意,很好地實(shí)現(xiàn)了培養(yǎng)大學(xué)生跨文化交際能力的目標(biāo)。

關(guān)鍵詞:跨文化 交際能力 教學(xué)模式 英語(yǔ)教學(xué)

中圖分類(lèi)號(hào):H319.3? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? 文章編號(hào):1009—5349(2019)22—0013—03

隨著全球化的不斷深入、交通與通訊手段的飛速進(jìn)步,不同國(guó)家及地區(qū)之間的交流日益密切,跨文化交際也受到越來(lái)越多的關(guān)注。雖然人們對(duì)從事跨文化交際的群體界定存在不同的解讀,但對(duì)跨文化交際的定義有著普遍共識(shí),即具有不同文化背景的人從事交際的過(guò)程(胡文仲,1999)。在此過(guò)程中,個(gè)體進(jìn)行得體有效的信息交流、溝通與理解的能力即為跨文化交際能力(胡文仲,2013;孫有中,2016)。在外語(yǔ)教育研究領(lǐng)域,跨文化交際能力作為外語(yǔ)學(xué)習(xí)過(guò)程中培養(yǎng)的主要目標(biāo)之一,是影響語(yǔ)言學(xué)習(xí)成就的一項(xiàng)重要能力,受到國(guó)內(nèi)外研究者的廣泛關(guān)注(黃文紅,2015;付小秋,張紅玲,2017;Young &Sachdev, 2011)。然而,在大學(xué)英語(yǔ)課程教學(xué)中,培養(yǎng)學(xué)生的跨文化交際能力并非易事,絕非簡(jiǎn)單的文化教學(xué)或文化知識(shí)的介紹。在教學(xué)中培養(yǎng)這項(xiàng)能力既要考慮教學(xué)內(nèi)容,同時(shí)也需要選擇恰當(dāng)?shù)慕虒W(xué)方法、教學(xué)設(shè)計(jì)(胡文仲,2013)。本研究基于筆者的大學(xué)英語(yǔ)教學(xué)實(shí)踐,以培養(yǎng)大學(xué)生跨文化交際能力為目標(biāo),旨在探索行之有效的大學(xué)英語(yǔ)課程教學(xué)模式。

一、跨文化交際能力與外語(yǔ)教學(xué)

跨文化交際學(xué)起源于上世紀(jì)60年代的美國(guó),在過(guò)去的幾十年里,不同學(xué)者對(duì)跨文化交際能力作出了自己的闡釋。Lussier(2007:317)認(rèn)為跨文化交際能力主要包含三方面的能力,即以文化知識(shí)學(xué)習(xí)為基礎(chǔ)的跨文化認(rèn)知能力、以解決問(wèn)題技能培養(yǎng)為基礎(chǔ)的跨文化行為能力及以情感體驗(yàn)和心理建設(shè)為基礎(chǔ)的跨文化思辨能力。Lussier認(rèn)為,三種跨文化交際能力相互關(guān)聯(lián),互為補(bǔ)充,但這一界定并沒(méi)有涉及跨文化交際能力的倫理與道德層面。孫有中(2016)從外語(yǔ)教育實(shí)際出發(fā)對(duì)跨文化交際能力的基本要素作了更全面的描述,指出具備跨文化交際能力的人還應(yīng)當(dāng)尊重且批判性看待不同國(guó)家和地區(qū)的文化,批判地看待中外文化,掌握跨文化研究方法,對(duì)承載文化內(nèi)涵的文化現(xiàn)象、文化制品等進(jìn)行闡釋和評(píng)價(jià),除了自身能夠進(jìn)行得體有效的跨文化溝通外,還能夠幫助不同語(yǔ)言文化背景的人進(jìn)行跨文化溝通。由此可見(jiàn),培養(yǎng)跨文化交際能力不是一個(gè)輕易實(shí)現(xiàn)的目標(biāo),也并非通過(guò)簡(jiǎn)單的文化知識(shí)學(xué)習(xí)就可以達(dá)成。

在外語(yǔ)教學(xué)領(lǐng)域,教師和教學(xué)研究者均認(rèn)為培養(yǎng)跨文化交際能力具有重要意義。世界上不存在完全脫離文化的語(yǔ)言,不了解目標(biāo)語(yǔ)文化,不能注意到不同文化之間的差異,想要學(xué)好語(yǔ)言是很困難的(文秋芳,2016)。因此,學(xué)好語(yǔ)言,既要掌握涉及語(yǔ)音、詞匯、語(yǔ)法、語(yǔ)篇、語(yǔ)用等的“結(jié)構(gòu)規(guī)則”,同時(shí)也要掌握“使用規(guī)則”(連淑能,2010:185)。在交際活動(dòng)中,大到國(guó)家之間的外事活動(dòng),小到不同文化背景的問(wèn)候和約會(huì),都應(yīng)恰當(dāng)?shù)皿w地使用規(guī)則,而這些規(guī)則均是不同文化形式的體現(xiàn)。由此可見(jiàn),為提升語(yǔ)言能力,實(shí)現(xiàn)語(yǔ)言文化交際溝通的有效性,培養(yǎng)跨文化交際能力應(yīng)該成為外語(yǔ)教學(xué)把握的重點(diǎn),外語(yǔ)語(yǔ)言教學(xué)“本質(zhì)上就是跨文化教學(xué),外語(yǔ)教育本質(zhì)上就是跨文化教育”(孫有中2016: 18)。

對(duì)于如何提升跨文化交際能力,學(xué)者們給出了不同的建議。胡文仲(2015)指出,提升學(xué)生跨文化交際能力最有效的途徑是結(jié)合日常的外語(yǔ)詞匯、語(yǔ)用、語(yǔ)篇等教學(xué)進(jìn)行文化對(duì)比。通過(guò)對(duì)比,學(xué)生能夠更深入地了解中外文化的異同。孫有中(2016)從理論探討的角度出發(fā),總結(jié)培養(yǎng)跨文化交際能力的途徑,提出了五個(gè)原則,即“思辨、反省、探究、共情、體驗(yàn)”。近年來(lái),越來(lái)越多的教學(xué)研究者開(kāi)始嘗試采用實(shí)證研究來(lái)驗(yàn)證各種外語(yǔ)教學(xué)方法在提升跨文化交際能力方面的有效性。黃文紅(2015)采用過(guò)程性文化教學(xué)模式鼓勵(lì)學(xué)生自主探究中西文化的異同,并使用電子檔案袋技術(shù)記錄“描述中西文化”“開(kāi)展文化研究”“撰寫(xiě)學(xué)習(xí)日志”“反思中西文化”的學(xué)習(xí)過(guò)程,以此來(lái)提升學(xué)生的跨文化交際能力。過(guò)程性文化教學(xué)更能鍛煉學(xué)生的自主學(xué)習(xí)能力,但過(guò)度重視了文化教學(xué),而忽視了語(yǔ)言技能的學(xué)習(xí)。楊華和李莉文(2017)以34名英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)學(xué)生為研究對(duì)象,采用行動(dòng)研究的方法探索如何在語(yǔ)言教學(xué)過(guò)程中融入跨文化能力的培養(yǎng),實(shí)現(xiàn)大學(xué)生英語(yǔ)技能和跨文化能力的共同發(fā)展,構(gòu)建了“產(chǎn)出型語(yǔ)言文化融合式教學(xué)模式”。然而,該研究樣本數(shù)量略小,且研究對(duì)象均為英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生,因而研究結(jié)果對(duì)于大班制上課的大學(xué)英語(yǔ)課堂的適用性仍需驗(yàn)證。薛鐵(2017)以一個(gè)教學(xué)班73名非英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生為研究對(duì)象,嘗試使用隱形教學(xué)法,選取大學(xué)英語(yǔ)教學(xué)中與文化相關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行“文化閱讀、案例分析、文化體驗(yàn)、文化批判”。然而,在實(shí)際語(yǔ)言學(xué)習(xí)中,并不是每一個(gè)語(yǔ)言學(xué)習(xí)者都有機(jī)會(huì)進(jìn)行真實(shí)的跨文化交流的實(shí)踐。但隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,近年來(lái)國(guó)外教育領(lǐng)域的跨文化能力研究多集中于遠(yuǎn)程合作學(xué)習(xí)以及計(jì)算機(jī)輔助教學(xué)軟件的使用。Angelova和Zhao(2016)采用了在線合作學(xué)習(xí)項(xiàng)目,讓中美大學(xué)生通過(guò)網(wǎng)站上的討論板、Skype聊天軟件、郵件等計(jì)算機(jī)輔助工具進(jìn)行交流。研究發(fā)現(xiàn),非母語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)習(xí)者不僅在語(yǔ)言能力上有所提升,跨文化交際的意識(shí)也大大提高。Shadiev(2018)等學(xué)者開(kāi)展了更為復(fù)雜的研究,讓來(lái)自13個(gè)國(guó)家的21名大學(xué)生通過(guò)臉書(shū)和Skype等即時(shí)通訊軟件交流平臺(tái),同時(shí)借助語(yǔ)音識(shí)別(speech to text)軟件以及計(jì)算機(jī)輔助翻譯(computer-aided translation)軟件進(jìn)行文化探討和交流。研究表明,通過(guò)此類(lèi)多種文化之間的跨文化交際,受試者能夠提升對(duì)不同文化的理解。但該研究受限于翻譯和語(yǔ)音識(shí)別軟件的準(zhǔn)確性。Benson(2015)用話語(yǔ)分析方法探索了非正式語(yǔ)言學(xué)習(xí)環(huán)境下的外語(yǔ)學(xué)習(xí)和跨文化能力的提升。通過(guò)分析YouTube視頻下的評(píng)論,Benson證明了語(yǔ)言學(xué)習(xí)和跨文化學(xué)習(xí)在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的可能性。

以上研究成果為筆者所在的工科高校開(kāi)展基于跨文化交際能力培養(yǎng)的大學(xué)英語(yǔ)教學(xué)提供了研究基礎(chǔ)。但是考慮到我校的實(shí)際教學(xué)情況,授課班容量平均在55人以上,且學(xué)生英語(yǔ)能力水平偏低,因而在實(shí)際的基于跨文化能力培養(yǎng)的大學(xué)英語(yǔ)教學(xué)中并不能直接照搬其他高校的做法,而是要把握我校學(xué)生的特點(diǎn),圍繞學(xué)生能夠進(jìn)行得體有效的英語(yǔ)交流為目標(biāo),進(jìn)行合理的教學(xué)設(shè)計(jì)。

二、基于跨文化交際能力培養(yǎng)的大學(xué)英語(yǔ)教學(xué)實(shí)踐

(一)基于跨文化交際能力培養(yǎng)的大學(xué)英語(yǔ)教學(xué)準(zhǔn)備

在大學(xué)英語(yǔ)課堂中培養(yǎng)跨文化交際能力,需做好三方面準(zhǔn)備:

教師在開(kāi)展教學(xué)前應(yīng)了解學(xué)生的語(yǔ)言水平以及學(xué)習(xí)需求。本研究以天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2018級(jí)電氣控制專(zhuān)業(yè)1-2班學(xué)生為研究對(duì)象,開(kāi)展為期一個(gè)學(xué)期的基于跨文化交際能力培養(yǎng)的大學(xué)英語(yǔ)教學(xué)實(shí)踐。該校大學(xué)英語(yǔ)課程共開(kāi)設(shè)四學(xué)期,每周4課時(shí),每學(xué)期48課時(shí)。在課程開(kāi)始前,學(xué)生統(tǒng)一參加入學(xué)英語(yǔ)水平測(cè)試,測(cè)試其聽(tīng)力、閱讀、翻譯以及寫(xiě)作方面的能力。參加教學(xué)實(shí)踐的班級(jí)平均得分率為29.42%,英語(yǔ)水平較低。為了解學(xué)生的學(xué)習(xí)需求,筆者采用了小組訪談的研究方法。在課程伊始,參加教學(xué)實(shí)踐的58名學(xué)生被隨機(jī)分為5組,平均每組9—10人,筆者通過(guò)小組訪談了解他們對(duì)于英語(yǔ)課程的期待、英語(yǔ)學(xué)習(xí)的態(tài)度、中西文化對(duì)比的意識(shí)。訪談結(jié)果顯示該班多數(shù)學(xué)生認(rèn)為該大學(xué)英語(yǔ)課程應(yīng)幫助他們提升聽(tīng)、說(shuō)、讀、寫(xiě)、譯的能力;當(dāng)談及具體學(xué)習(xí)內(nèi)容時(shí),學(xué)生們一致認(rèn)為學(xué)習(xí)語(yǔ)法和詞匯是能力提升的保障,而較少談及文化內(nèi)容。由此可見(jiàn),學(xué)生們的文化意識(shí)普遍較為薄弱,缺乏中西文化比較的意識(shí)。

教師應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變教學(xué)觀念。在基于跨文化交際能力培養(yǎng)的大學(xué)英語(yǔ)課堂上,教師應(yīng)當(dāng)改變傳統(tǒng)教學(xué)中過(guò)度重視語(yǔ)法與詞匯的教學(xué)狀況,通過(guò)教學(xué)活動(dòng)的設(shè)置引導(dǎo)學(xué)生主動(dòng)參與,充分體現(xiàn)交際性與文化性。教師要甘于做教學(xué)活動(dòng)的組織者和引導(dǎo)者,在學(xué)生有疑問(wèn)和困難的時(shí)候及時(shí)反饋,答疑解惑。在教學(xué)流程的設(shè)計(jì)上,充分體現(xiàn)孫有中先生的跨文化教學(xué)“思辨、反省、探究、共情、體驗(yàn)”的原則,引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行文化對(duì)比、討論、提問(wèn)、賞析與反思。

教師應(yīng)強(qiáng)化對(duì)學(xué)生跨文化交際能力的考核和評(píng)價(jià)。在實(shí)際教學(xué)中,教師對(duì)學(xué)生跨文化交際能力的考核和評(píng)價(jià)應(yīng)貫穿始終,將學(xué)生跨文化交際能力中的認(rèn)知維度、情感維度以及行為維度作為重點(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容。

(二)基于跨文化交際能力培養(yǎng)的大學(xué)英語(yǔ)教學(xué)模式

本研究中,基于跨文化交際能力培養(yǎng)的大學(xué)英語(yǔ)課程的教師實(shí)踐教材為外語(yǔ)教學(xué)與研究出版社出版的《新應(yīng)用大學(xué)英語(yǔ)》。作者以《新應(yīng)用大學(xué)英語(yǔ)》第二冊(cè)第五單元第一篇課文“Why Do Good Manners Matter?”(《禮儀規(guī)范為何重要?》)為案例,呈現(xiàn)培養(yǎng)跨文化交際能力的教學(xué)設(shè)計(jì)。基于禮儀規(guī)范這一主題,希望學(xué)生們能夠在學(xué)習(xí)語(yǔ)言知識(shí)的同時(shí),對(duì)比中西方社交禮儀的異同,了解中西方禮儀的起源、變遷及禁忌,為實(shí)現(xiàn)得體有效的跨文化交際打下基礎(chǔ)。

教學(xué)主要分三個(gè)階段,即課前準(zhǔn)備、課上探討、課后實(shí)踐。

第一步(課前準(zhǔn)備):文化欣賞。教師在課前布置學(xué)習(xí)任務(wù),學(xué)生觀看與中英社會(huì)禮儀相關(guān)的記錄片。紀(jì)錄片1為《中國(guó)新年:全球最大慶典 Chinese New Year: The Biggest Celebration on Earth》。紀(jì)錄片2為《唐頓莊園中的禮儀》。58名學(xué)生被平均分成兩組,A組學(xué)生觀看紀(jì)錄片1,B組觀看紀(jì)錄片2,觀看結(jié)束后用英文撰寫(xiě)50-80字的內(nèi)容總結(jié)。該教學(xué)流程旨在為學(xué)生提供間接的跨文化體驗(yàn)素材,學(xué)生通過(guò)觀賞及大意歸納了解中英社交禮儀。

第二步(課上探討):文化導(dǎo)入、語(yǔ)篇學(xué)習(xí)、文化探討。

文化導(dǎo)入。文化導(dǎo)入共分為兩步:第一,以Etiquette為核心詞進(jìn)行頭腦風(fēng)暴,引入話題。第二,組內(nèi)及組間分享觀后感,對(duì)比中英社會(huì)禮儀的異同。教師提前規(guī)劃學(xué)生座位,要求A組學(xué)生坐在一、三、五、七排,B組學(xué)生坐在二、四、六、八排,以便于進(jìn)行組間分享,節(jié)省換座位的時(shí)間。該教學(xué)通過(guò)討論,使學(xué)生對(duì)中英社交禮儀進(jìn)行對(duì)比、分析和總結(jié),體現(xiàn)跨文化教學(xué)中的“思辨”原則。

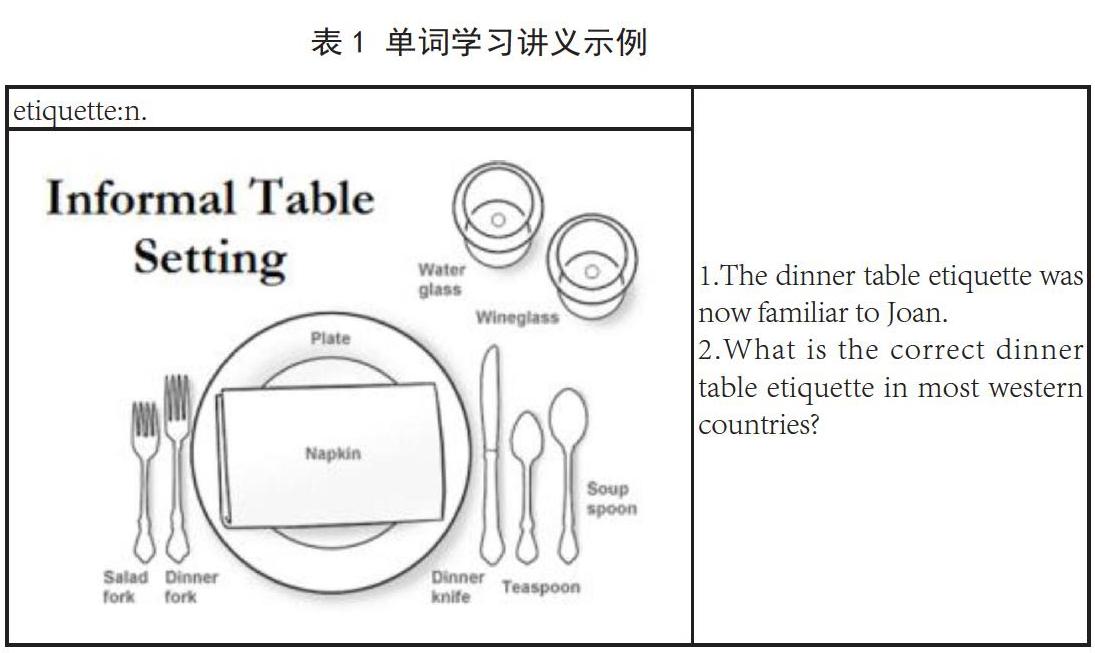

語(yǔ)篇學(xué)習(xí)。語(yǔ)篇學(xué)習(xí)共分兩步:第一步,重點(diǎn)詞匯認(rèn)知。語(yǔ)篇中出現(xiàn)的與文化信息相關(guān)的詞匯,教師將制作單詞學(xué)習(xí)講義,如圖1所示。講義包含八個(gè)重點(diǎn)詞匯,每個(gè)詞匯配有例句、相關(guān)圖片及與文化信息相關(guān)的問(wèn)題。重點(diǎn)詞匯認(rèn)知以學(xué)生討論為主,a、b兩名學(xué)生一組進(jìn)行討論,共同學(xué)習(xí)例句,二人分別嘗試回答已給問(wèn)題;如有疑問(wèn),可隨時(shí)向教師提問(wèn)。該教學(xué)環(huán)節(jié)旨在以問(wèn)題的形式滲透文化信息,使學(xué)生在交流過(guò)程中熟悉生詞,同時(shí)學(xué)生還可以對(duì)個(gè)人語(yǔ)言能力和文化知識(shí)做一個(gè)粗略的評(píng)估,形成對(duì)語(yǔ)言和文化信息的深入了解的學(xué)習(xí)需求;第二步,篇章理解。學(xué)生進(jìn)行快速閱讀并回答與篇章理解相關(guān)的問(wèn)題。隨后,教師針對(duì)篇章中重點(diǎn)語(yǔ)句進(jìn)行解讀。該教學(xué)環(huán)節(jié)更加注重學(xué)生對(duì)于篇章閱讀策略的訓(xùn)練和篇章語(yǔ)言的理解。

文化探討。學(xué)生結(jié)合課前觀看的紀(jì)錄片內(nèi)容及語(yǔ)篇中對(duì)禮儀規(guī)范起源和變遷的描述,探討禮儀規(guī)范變遷的原因,并以小組為單位進(jìn)行口頭匯報(bào)。該環(huán)節(jié)旨在培養(yǎng)學(xué)生對(duì)于文化的“好奇心、開(kāi)放態(tài)度和寬容精神”(孫有中,2016)。

第三步(課后實(shí)踐):文化體驗(yàn)。課后學(xué)生尋找與中西文化相關(guān)的微博,關(guān)注、評(píng)論并與博主互動(dòng)。例如,微博賬號(hào)“我是郭杰瑞”等。以班級(jí)為單位申請(qǐng)微博賬號(hào),制作并發(fā)布印度、英國(guó)、法國(guó)、日本、中國(guó)等國(guó)家問(wèn)候禮儀的形式及起源的視頻。該教學(xué)環(huán)節(jié)旨在為學(xué)生提供相對(duì)真實(shí)的跨文化體驗(yàn)情境。

(三)基于跨文化交際能力培養(yǎng)的大學(xué)英語(yǔ)教學(xué)效果

通過(guò)評(píng)判基于跨文化交際能力的大學(xué)英語(yǔ)教學(xué)實(shí)踐中的學(xué)生表現(xiàn),并在期末對(duì)參加教學(xué)實(shí)踐的學(xué)生進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,作者認(rèn)為,本次教學(xué)實(shí)踐的教學(xué)效果總體令人滿意,很好地實(shí)現(xiàn)了培養(yǎng)大學(xué)生跨文化交際能力的目標(biāo)。在問(wèn)卷調(diào)查中,80%以上的學(xué)生對(duì)總體教學(xué)效果表示滿意,有兩名學(xué)生在關(guān)于課程收獲的問(wèn)題中寫(xiě)到:

這門(mén)課很有趣,以前上課到學(xué)期結(jié)束時(shí),老師講的單詞和語(yǔ)法我總也記不住。這學(xué)期很多學(xué)習(xí)內(nèi)容都要自己討論,單詞學(xué)習(xí)也得自己討論……用英語(yǔ)學(xué)了很多文化知識(shí),以前對(duì)這些知識(shí)都一知半解,因?yàn)樽隽艘恍┫嚓P(guān)的小視頻,現(xiàn)在印象還是很深的。

我覺(jué)得老師在課上的教學(xué)內(nèi)容很豐富,不僅僅局限于課本,老師精心挑選了很多跟每個(gè)單元主題相關(guān)的電影、紀(jì)錄片,還有一些英文歌,有些自己以前也接觸過(guò)但是老師會(huì)引導(dǎo)我們用不同的角度去思考。

但是,也有一些同學(xué)就課程改進(jìn)的問(wèn)題提到:“……課上討論太多,很多語(yǔ)言點(diǎn)學(xué)得不夠深入……希望老師能講得再細(xì)致一些”。類(lèi)似的意見(jiàn)也比較中肯,考慮到參加教學(xué)實(shí)踐的學(xué)生總體語(yǔ)言水平偏低,因而在今后的教學(xué)中,應(yīng)在語(yǔ)言點(diǎn)講解上再適度傾斜,以期語(yǔ)言水平較低的學(xué)生能夠最大程度獲益,在語(yǔ)言能力和跨文化交際能力方面得到更全面的提高,探索更加行之有效的基于跨文化交際能力培養(yǎng)的大學(xué)英語(yǔ)教學(xué)模式。

三、結(jié)語(yǔ)

創(chuàng)新型人才培養(yǎng)是一流應(yīng)用型大學(xué)建設(shè)重要組成部分,跨文化交際能力為創(chuàng)新型人才的發(fā)展提供了語(yǔ)言與文化雙翼。結(jié)合一流應(yīng)用技術(shù)大學(xué)的英語(yǔ)教學(xué)實(shí)際,基于跨文化交際能力培養(yǎng)的大學(xué)英語(yǔ)教學(xué)模式,對(duì)于提升學(xué)生的英語(yǔ)語(yǔ)言水平、文化知識(shí)和文化意識(shí)都有重要的意義,為提升創(chuàng)新型人才的跨文化交際能力提供了一條切實(shí)可行的路徑。

參考文獻(xiàn):

[1] Angelova,M.,& Zhao,Y.Using an online collaborative project between American and Chinese students to develop ESL teaching skills,cross-cultural awareness and language skills. Computer Assisted Language Learning,2016,29(1):167-185.

[2]Benson,P. Commenting to learn: Evidence of language and intercultural learning in comments on YouTube videos. Language Learning & Technology,2015,19(3): 88-105.

[3]Lussier,D.Theoretical bases of a conceptual framework with reference to intercultural communicative competence. Journal of Applied Linguistics,2007,4(3): 309-332.

[4]Shadiev, R.,Wu, T. T., Sun,A.,& Huang, Y. M. Applications of speech-to-text recognition and computer-aided translation for facilitating cross-cultural learning through a learning activity: issues and their solutions. Educational Technology Research and Development,2018,66(1):191-214.

[5]Young,T. J.,& Sachdev, I.Intercultural communicative competence: Exploring English language teachers beliefs and practices. Language awareness,2011,20(2): 81-98.

[6]付小秋,張紅玲.綜合英語(yǔ)課程的跨文化教學(xué)設(shè)計(jì)與實(shí)施[J].外語(yǔ)界,2017(1): 89-95.

[7]黃文紅.過(guò)程性文化教學(xué)與跨文化交際能力培養(yǎng)的實(shí)證研究[J]. 解放軍外語(yǔ)學(xué)院學(xué)報(bào),2015(1): 51-58

[8]胡文仲.跨文化交際學(xué)概論[M].北京:外語(yǔ)教學(xué)與研究出版社,1999.

[9]胡文仲.跨文化交際能力在外語(yǔ)教學(xué)中如何定位[J]. 外語(yǔ)界,2013 (6): 1-8.

[10]胡文仲.跨文化交際教學(xué)與研究[M]. 北京:外語(yǔ)教學(xué)與研究出版社,2015.

[11]連淑能.英漢對(duì)比研究[M]. 北京: 高等教育出版社,2010.

[12]孫有中.外語(yǔ)教育與跨文化能力培養(yǎng)[J]. 中國(guó)外語(yǔ),2016 (3): 1+17-22.

[13]文秋芳.在通用英語(yǔ)背景下重新認(rèn)識(shí)語(yǔ)言與文化的關(guān)系[J]. 外語(yǔ)教學(xué)理論與實(shí)踐 2016(2): 1-8.

[14]薛鐵.運(yùn)用隱性教學(xué)法提高大學(xué)生跨文化交際能力的行動(dòng)研究[J]. 語(yǔ)言教育,2017(4): 20-25.

[15]楊華,李莉文.融合跨文化能力與大學(xué)英語(yǔ)教學(xué)的行動(dòng)研究[J]. 外語(yǔ)與外語(yǔ)教學(xué) ,2017(2): 9-17.

責(zé)任編輯:孫瑤