構建深度學習課堂 提升化學核心素養

魏云捷 湯蕾 張俠榮 彭慧

【摘要】針對高三化學復習課中“溫故”容易而“知新”難的困境,借助深度學習理論,以“強弱電解質的比較”一輪復習為例,嘗試構建:創設情景,喚醒知識;追本溯源,辨析知識;創建模型,關聯知識;抽絲剝繭,升華知識的深度學習課堂,實現學生思維發展和遷移應用,提升學生化學核心素養。

【關鍵詞】高三復習? ?深度學習? ?核心素養

高三的復習課本應該是一個“溫故而知新”的過程,可是一線教師卻常常感慨“溫故”容易、“知新”太難。當內容不再有新意,容易“炒冷飯”,無法給學生帶來深刻的印象及持續的影響,如何能使學生在復習課中獲得應有的提升,困擾了很多一線的教師。

美國課程學家拉爾夫·泰勒認為:“學生的學習取決于他自己做了什么,而不是教師做了什么。”學生想要“形成適應個人終身發展和社會發展需要的必備品格與關鍵能力”,需要獲得深度學習(Deep Learning)的支撐。

深度學習是指通過探究學習的共同體,促進有條件的知識和元認知發展的學習。它鼓勵學習者積極地探索、反思和創造,是一種主動的、批判性的學習方式。它強調批判的理解,關注建構和反思學習過程,重視遷移應用和解決問題。它是提升學生化學核心素養的重要途徑,它能讓學生擁有深刻的思維品質和持久的學習力,真正做到“溫故而知新”。

如何在高三復習中,構建深度學習課堂提升學生的化學核心素養呢?以下是筆者將深度學習理論應用于“強弱電解質的比較”一輪復習中的嘗試。

一、創設情景,喚醒知識

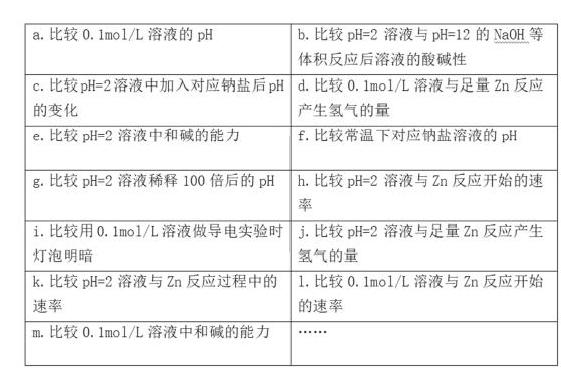

德國教育家第斯多惠認為:“教育的藝術不在于傳授本領,而在于激勵、喚醒、鼓舞。”本節課一開始,筆者就拋出了“以一元強酸(鹽酸)和一元弱酸(醋酸)為例,設計實驗證明它們的強弱”這一發散性問題,鼓勵學生多角度思考,喚醒學生對已有知識的記憶,激勵學生主動參與到學習中。

【學生反饋】

二、追本溯源,辨析知識

蘇霍姆林斯基說:“人的內心有一種根生蒂固的需要,總希望自己是一個發現者、研究者、探索者。”接下來,筆者要求學生對已有的實驗方案進行比較辨析,總結這些實驗方案設計的理論依據,對化學的知識內容和所使用的方法形成本質性的理解。

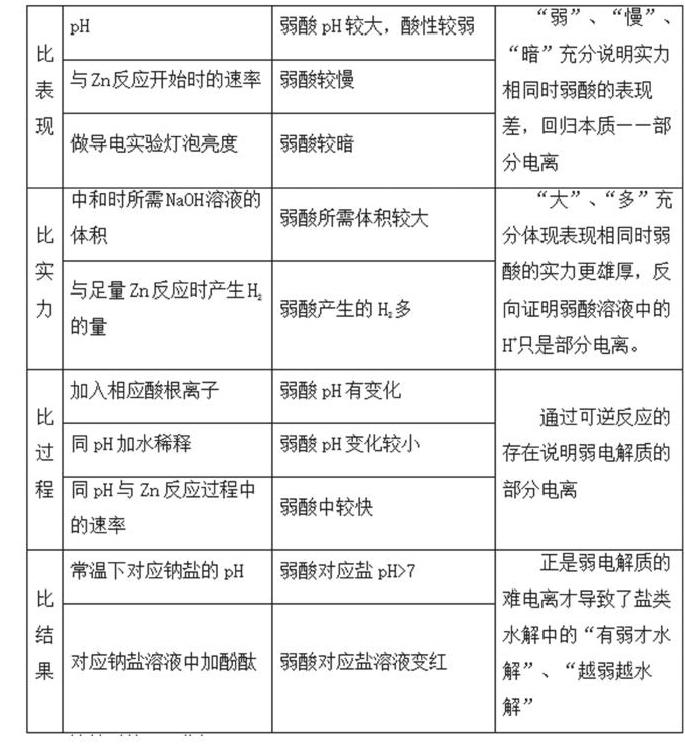

【學生反饋】

強弱電解質的本質區別是在水溶液中的電離程度不同,所有的比較都是由此本質衍生而來。

⑴實力與表現:

強酸分子中包含的H+在水溶液中全部電離出來,已將其擁有的酸性實力完全體現,實力與表現的關系為:實力=表現。

弱酸分子中包含的H+在水溶液中部分電離,只體現出實力中很小的一部分,實力與表現的關系為:實力>表現。

⑵過程與結果

強酸溶質分子不存在電離平衡,不會有平衡的移動。而弱酸的溶質分子存在電離平衡,在外界條件的改變下,由于平衡發生移動會產生一些強電解質沒有的表征現象。

酸性的強弱不同有時也體現在反應后生成對應鹽的性質差異,這比較的是反應結果。

三、創建模型,關聯知識

荷蘭數學家非賴登塔爾認為優秀教師課堂上注意中心應當始終是關注學生的思維發展。在知識的習得和技能培養的同時,更加注重學生解決問題能力的培養。只有當學生知道在什么樣的情境中應用這些知識,知道面對新的、真實世界的情境時如何調適、修正這些知識時,才真正發生了真實的、有深度的學習。

根據上述知識的構建,筆者引導學生歸納出強弱電解質比較的題型有以下四類:⑴比表現——酸的物質的量濃度相同時比較溶液中c(H+);⑵比實力——c(H+)相同時比較酸的物質的量濃度;⑶比過程——采取措施看是否存在平衡的移動;⑷比結果——比較對應鹽的性質。學生通過模型的構建,形成了結構化思維。

【學生反饋】

四、抽絲剝繭,深化知識

一節好的復習課不應該只有知識的重現,還應該擁有可以拓展的新空間。因而它一方面要“授人以魚”,幫助學生實現教材知識的融合,建構完整的知識體系,體現復習課的廣度,另一方面要“授人以漁”,讓化學思想深入學生腦海,能夠遷移解決新的問題,體現復習課的深度。

當明確了電解質強弱的比較方法后,還應將知識進行抽絲剝繭,對認知過程進行提煉和概括,深化知識,提升學生的思維素養。在本次學習中,學生學會了基于證據進行分析推理,能夠依據實驗探究目的設計并優化實驗方案……同時,也明確了當需要比較或鑒別兩種物質時,核心是抓住兩者的差異性進行探究,探究時還應關注控制變量。經歷學生的深度思考,完成了對知識的遷移性學習。

深度學習是師生一同經歷的一場智慧之旅。旅程的終點不是讓學生獲得零散、呆板、無用的知識,而是積極、充分、靈活地運用知識,去理解世界、解決問題,學以致用。深度學習立足于推動以學生學習為中心、以學生核心素養培育為目標,整體提高課堂教學的質量和水平。

當然如何讓高三的化學復習課堂真正做到“溫故”觸發“知新”,多方面、多角度培養學生的素養,我們還任重道遠。

【參考文獻】

[1]陳紅.深度學習:讓學生語文核心素養落地生根——以蘇教版五年級語文教材為例[J].教育科學論壇,2016(23):16-18

[2]嚴錦石.提高生物學教學設計有效性的思考與實踐[J].教育理論與實踐,2010(5):56-57

[3]安富海.促進深度學習的課堂教學策略研究[J].課程.教材.教法,2014(11):57-62