淺談王峰村生態民居建筑的發展

王全欣

(山西 運城 044000)

一、王峰村建筑的演變歷程

王峰村是韓城市轄鄉。1958 年建峰園公社,1959 年更名王峰公社,1983 年改鄉。位于市區東北,距市區27 公里。面積126 平方公里,人口0.9 萬。因為韓城屬于陜西的關中地帶,所以就韓城建筑而言整體樣式呈現的是關中建筑的樣式風貌。關中民居的建筑布局是很符合中國傳統的建筑布局特點的,具有平面布局緊湊、用地經濟、選材與建造質量嚴格、室內外空間處理靈活、裝飾藝術水平高等特點。布局上,房屋都呈對稱布置,中軸明確,以廳堂串起來層層院落形成狹長的兩進或者三進的院子。關中地區夏季炎熱,防曬就成了居住建筑的首要需求。有的民居兩鄰共用一個墻,各蓋半邊,廂房向院內收縮,而兩廂檐端距離也非常小,夏季院內就會形成大片的陰影區,避暑效果好。此外,關中地區歷來地少人多,所以這里的傳統民居宅院布置密集,院落非常狹窄。王峰村位于韓城境內自然也屬于關中地帶,所以王峰村在最初的建筑狀態是關中建筑,形成了古寨這樣獨特的聚落布局。

王峰村的古寨的建筑形態就具有了關中建筑的特點和樣式,整個房間空間狹小,并且布局緊湊。隨著人口的增長和社會的發展,原本古寨的村落滿足不了人們的需求,人們為尋找另外的生存空間,把目光放在了古寨的下面,王峰村四面環山又靠近陜北和山西地界,從而受到窯洞文化的沖擊,地勢和文化的優勢使得王峰村的建筑從關中民居逐漸向窯洞建筑轉移。從而使得窯洞應運而生,滿足了人們的生活生產需求,另外,窯洞產生的另一個重要原因是因為黃土高原比較缺乏木、石等建筑材料和燒磚、瓦所需的燃料,但有質地細密的黃土層。王峰村因為植被的原因無法產出符合關中建筑所需要的梁架結構的粗大的木材,所以當地村民放棄了居住已久的關中民居。

窯洞的產生使得人們漸漸離開了生活了幾百年的關中民居,轉而住進了挖出來的土窯中。土窯外部的土層有利于室內恒溫和隔音。下面是實地的地板可以大量承重。易燃材料不多,因而火災不易傳播,并且窯洞的特點是冬暖夏涼保溫強,防風性也特別強。王峰村地勢較高,夏季炎熱又處于黃土高原之中風沙較大,這些都滿足了人們的生活需要,人們逐漸發現了窯洞的實用價值,認為這才是王峰村應該具備的建筑形態,并能與環境進行完美的融合,所以越來越多的村民從古寨搬了下來,選擇了窯洞這樣的建筑形態。

但是,土窯這樣的建筑有它天然的一些弊端,就是只能單層建筑,不耐雨淋,內部容易潮濕,而且室內光線、透氣比較差。如果地震來臨,容易倒塌。王峰村因為土壤問題,并不能像陜北窯洞一樣成群的從山體里挖出窯洞。隨著科技的發展和建造工藝的提高,王峰村的居民逐漸選擇了獨立式窯洞即平地窯的建筑形態來作為自己生活的空間場所。獨立式窯洞工序講究,結構嚴謹;多為磚石結構,用石頭或磚作建筑材料,在平地上建的窯洞。獨立式窯洞與土窯洞不一樣,土窯洞是預留土炕,而獨立式窯洞的火炕另盤。打鍋臺,起煙洞,形式自取,不受地勢和自然環境的影響,并且具有極強的穩固性,耐用,可持續很強。它具有土窯的一切優勢,并且彌補了一些劣勢,所以成為了王峰村人們的首要選擇,賦予了王峰村不一樣的文化內涵,逐漸延續到今,成為人們建造房屋的習慣。

二、村落建筑形態的演變如何與環境進行融合

上面分析了王峰村建筑形態的演變主要有三種,即關中民居、土窯、獨立式窯洞。王峰村的建筑形態在歷史的發展中不斷地變化,從而形成了三種建筑形態并存的畫面,形成了你中有我、我中有你的局面,但是每一種建筑形態都進行了與環境的融合,不論或好或壞都成就了如今的王峰村。

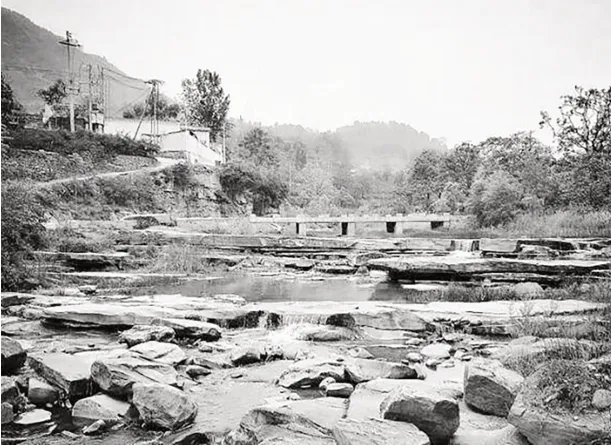

在關中民居時期,王峰村的居民跟隨大潮流被選擇了關東民居這樣的建筑形式,在山頂上建造了梁架結構的房屋,造型古樸,裝飾復雜。整個村落隱于山林之中,木制結構的房屋,青色的磚墻給這片土地帶來了不一樣的色彩,形成了自己獨特的建筑文化。當時的人們的生活方式比較簡單,對環境的破壞較少,與環境的融合相對比較和諧;在傳統窯洞時期,人們因為人口需求而改變了生存方式,又因為自然環境和材料的采用以及地理原因等,選擇了窯洞這樣的建筑形態,這本身就是與環境的一種的融合,做到了就地取材,利用大自然而建造自己的房屋,利用大自然滿足自己的需求。使得人類生存與生活可以和自然共生,形成了一榮俱榮,一毀俱毀的局面。但是,由于王峰村本身的自然環境原因并不適合較多的建造窯洞,人們對山體的改造,其實也是一種對山體的破壞,對自然的破壞,使得一些地方發生了坍塌和山體滑坡事件,不能很好地與自然進行融合,現如今也存在部分廢舊的坍塌窯洞,也并沒有進行及時的修理,存在一定的安全隱患;現今的建筑形式,即獨立式窯洞,在平地上建造的窯洞,整體布局依山勢而建,在樹木中若隱若現。但是整體房屋造型單調,不能與整個環境進行完美融合,又隨著科技和工業技術的發展,現代技術的引入,村民的保護意識薄弱,從而對環境進行了一定的破壞,房屋的綠植較為單調,缺乏豐富感,使得山體的綠植減少,自然生態的持續性也遭到了阻礙。

這些就是鄉村建筑演變過程中與環境的融合,每一種建筑形態都在自身的歷史局限中做到了與環境進行一定的融合,但是隨著發展現如今的建筑形態并不能很好的與自然環境進行融合,從而形成自身獨特的線,形成自身的特色,做到建筑只有像樹木一樣在自然中生長起來,才能形成真正的順生關系。

三、王峰村民居建筑在今后的發展

一個鄉村民居建筑,它的未來應該是一個什么樣的狀態,它應該如何進行發展才能在歷史的潮流中不被淘汰,它應該怎樣保留主自身的文化傳承并且能夠緊跟時代發展的腳步,形成自身的特色。

(一)與環境進行融合

建筑外觀的一個重要特征是自然狀態,與人工秩序的錯綜表現,與周邊環境的全面結合。但強調建筑與環境的融合并不是建筑千篇一律,強調建筑的個性與融合并不矛盾,把握建筑如何來表現個性,強調原創更加強調與環境的融合。

其中綠化在建筑與周邊環境融合中起著重要的調和作用。一個鄉村的建筑形態本身就應該依托與本地的自然環境,讓其建筑形態呈現出一種與當地自身環境相同或相融的自然形態,但也要展現自己的個性,讓綠化讓植物和自身的建筑材料進行與建筑的融合,多選取本地應有的植物來進行鄉村庭院設計,在建筑材料的選擇上多就地取材,這樣才能夠與自然環境,自然地風貌與色彩進行融合。

(二)與傳統建筑元素和歷史文化進行融合

鄉村民居建筑的發展必須依托于本民族本地區的文化,建筑其本身也代表著一種文化形式而存在并且一直被傳承。民居建筑只有與本地區傳統建筑元素和歷史文脈融合才能符合它本有的靈魂,才能擁有其特色。

王峰村現代民居的建造方式與建筑材料已經失去了其原有的文化特色,變得空洞乏味,其整體外觀風貌也與整個中國的普遍農村形式充滿了類同性,顯現不出特色風貌。王峰村的本有的建筑文化就是關中民居建筑,還有其獨特的關中和黃土地區的文化傳承。只有抓住這條歷史文脈線并且進行現代民居建筑設計才能不失其特色,保留住文化的傳承,才能展現王峰村的歷史文化,讓其自成一體。

(三)與現代工藝材料進行融合

進入新世紀以來,隨著科技和工業技術的發展,人們的生后發生了翻天覆地的變化,建造建筑的工藝也得到了很大的提升,人們的生活更加便捷更加舒適。鄉村民居也要與時俱進,改變其材料結構框架并具有現代感的裝飾都是鄉村民居應做出的改變。只有這樣才能不被時代所淘汰,才能使鄉村民居服務一代又一代的人們。

王峰村的生態民居建筑與現代工藝材料結合的時候,也不能過分地追求現代感而失去了其本身的特色與文化,這樣會更加得不償失。找準現代工藝中可以和鄉村民居結合的材料,不要顯得太突兀,這樣才能即讓人們生活充滿便捷,讓人們的生存環境更加舒適,又不丟失其文化傳承,讓其建筑富有特色的成長。

(四)與現代人們的心理需求進行融合

勒柯布西耶曾說過:建筑是“居住的機器”,既然是“機器”那么它最主要的前提就是為人服務,如果一個建筑不能很好的滿足人們的生存需求和心理需求那么它的存在就只是一個裝飾品沒有什么實際的存在意義。

因此,在王峰村生態民居的發展中,首先要考慮的就是如何滿足人們的生存需求和心理需求,在現代化的今天鄉村里的居民在心里上想要追求城市里建筑的美觀和舒適感,我們要抓住這兩者的中間點來進行改造,在不失其特色的同時,滿足人們追求新穎事物的心理需求。但是并不能一味的滿足人們的心理需求,他們心理需求的形成是受到大環境的影響并有一定的跟風行為,所以我們要進行一定的引導,讓他們有一定的歸屬感,認為本土的才是最好的,讓他們認為有特色的才是最美的。

四、結語

時代的發展是不會停止的,科技的發展是不會停止的,鄉村建筑的發展也是必然的,任何一種建筑形態都不會永久的存在,都要與時俱進進行發展變化,這樣才能永遠充滿活力。王峰村生態民居建筑只有與環境進行融合,與傳統建筑元素和歷史文化進行融合,與現代工藝材料進行融合,與現代人們的心理需求進行融合。這樣才能使其在未來的發展道路上越走越好,才能保留中國那僅有的一點鄉土氣息。