基于網絡教學平臺的《面向對象程序設計》混合式教學改革與實踐

余小東 楊孟輯 于 曦 劉永紅 趙衛東 聶莉莎

(成都大學計算機學院 四川成都 610106)

面向對象程序設計是計算機及其相關專業的核心課程,也是解決軟件工程領域中復雜工程系統的基礎課程,其主要目標是使學生掌握面向對象的編程思想,對培養學生程序設計思維和提高學生編程能力有極其重要的作用。

雖然很多高校對該課程的教學進行了改革,但是該課程的教學目前還存在一些問題[1][2]。首先,該課程的教學學時安排非常有限,很難在有限的學時里既向學生傳授全面的理論知識,又要鍛煉學生的實踐編程能力。其次,實踐教學環節中,老師很難掌握學生實踐能力的實際情況。因此,為了解決當前面向對象程序設計課程教學過程中存在的問題,提高教學質量,本文利用現代信息技術發展的優勢,以“超星”網絡教學平臺和 “希冀”平臺(CourseGrading)分別作為理論和實踐環節教學的載體,積極探索該課程的混合式教學改革與實踐模式。

一、理論教學改革

(一)教學內容

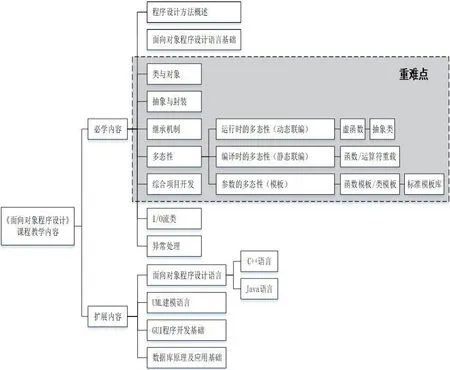

面向對象程序設計課程在計算機及其相關專業的培養方案中起到承上啟下的作用,承接先修課程C語言程序設計,同時為后續的軟件工程、Web編程、移動開發技術等課程做鋪墊。由于課程學時有限,很難在常規教學過程中涵蓋所有內容,因此有必要對該課程的理論教學內容進行梳理。面向對象程序設計這門課程不是簡單的一門程序設計語言課,而是對面向對象編程思想的掌握,其主要教學目的是培養學生面向對象程序設計思維和提高學生編程能力。為了使學生通過該課程的學習達到能采用面向對象程序設計思想去設計和解決綜合的實際問題的目的,將該課程的教學內容分為必學內容和擴展內容,如圖1所示。必學內容是教學大綱中要求學生必學要掌握的知識點,分為一般知識點和重難點。擴展內容是學生自愿學習的內容,老師將相關的學習視頻和資料整理在網絡教學平臺供學生學習,目的是擴充學生的知識面,為綜合項目的開發提供更全面的知識框架。

圖1 面向對象程序設計課程教學內容安排

(二)混合式教學過程設計

本文中基于網絡教學平臺的混合式教學模式,以“超星”網絡教學平臺和“學習通”手機APP等網絡工具為載體,改變傳統課堂單一的教學模式,實現老師和學生角色的翻轉。在混合式教學模式中,通常將教學過程分成課前、課中和課后三個階段[3][4],如圖2所示。課前,老師將相關的教學任務、資料等發布在網絡平臺,并通知學生按時完成,同時對學生課前的完成情況進行監控;學生則通過“超星”網絡教學平臺和“學習通”手機APP完成課程任務點的學習,對課程內容形成初步的認識。課中,老師根據學生課前的學習情況及學生所提出的問題,對重難點內容通過小組討論、實際案例等方式進一步加強學生對課程內容的深入理解。課后學生可通過“超星”網絡教學平臺和“學習通”手機APP對所學內容進行回顧,進一步鞏固知識點,同時可以學習課程教學內容中的擴展內容;老師則根據學生提出的問題,進行在線討論和在線答疑。

圖2 基于網絡教學平臺的混合式教學過程設計

二、實踐教學改革

面向對象程序設計課程實踐教學是該課程整個教學環節中重要的一部分,其目的是培養和提升學生的實際編程能力,希望學生通過實踐掌握如何使用面向對象程序設計思想去解決實際工程問題。傳統的實踐教學環節通常都是在學校固定的實驗室(機房)完成,雖然老師給學生布置了較多的實踐任務,但是由于學生眾多,老師無法對每個學生編寫的程序進行正確性驗證,實踐考核通常以紙質實驗報告的形式呈現,因此很難掌握學生實踐能力的真實情況。

為了讓老師更好地掌握學生實踐環節的具體情況,同時提高學生的實踐能力,本次教學改革過程中引入“希冀” 實驗教學網絡平臺,制定基礎實驗和進階式課程設計相結合的實踐教學方案。基礎實驗以驗證性和設計型等基礎編程實驗為主,逐步融入面向對象的特性,引導學生理解并掌握面向對象程序設計編程思想。進階式實驗是在理論教學內容完成后,采用項目式實戰教學,分小組完成綜合性的課程設計,學生需要以面向對象程序設計模式進行項目設計、開發、測試和發布。

實踐環節過程中,學生通過“希冀”實驗教學平臺提交實驗成果,不再提交傳統的紙質實驗報告,從而減輕老師對實驗報告評閱的負擔。老師直接通過平臺的統計數據來檢查學生實驗的完成情況,因此可以把更多的精力放在實驗的設計工作上。“希冀”實驗教學平臺可對學生提交的實驗結果進行自動評判,學生可以根據平臺的評判結果對程序進行修改,重新提交,直至平臺評定結果完全正確。經過這樣一個反復改進優化的過程,可以加深學生對理論知識的理解,還能提高學生的編程實踐能力。同時,“希冀”實驗教學平臺還可以進行程序代碼查重,實現對學生實踐環節的監督,防止學生直接拷貝其他學生的代碼,從而保證每個學生的實驗完成質量。

三、課程考核方式改革

課程考核是對教學狀態和教學效果的檢驗。網絡平臺下的混合式教學中學生是主體,課程的考核方式應該多元化,考核項目應貫穿整個教學環節。本次教學改革中將課程的考核分為以下三個部分,各部分所占考核百分比根據實際情況由老師決定。

課前自主學習情況和課中分組討論情況考核:課前自主學習情況考核由“超星”網絡教學平臺自動統計評分,主要從理論知識視頻學習、章節測驗與作業、在線互動討論參與情況等幾方面進行考核;課中分組討論情況考核由老師根據學生在課中參與分組討論的積極性,討論總結發言的情況進行評分。

基礎實驗考核:該部分由“希冀”實驗教學平臺根據學生提交的實驗程序代碼自動完成評分。

課程設計考核:從綜合項目實戰開發過程、項目成果、項目答辯三個方面進行考核。項目開發過程由老師采用隨機抽查的方法進行考核;項目成果包括課程設計報告、綜合項目完整的程序代碼及項目使用說明書,項目成果的考核由老師評閱和學生小組互評的方法完成;項目答辯時小組所有成員參與答辯,由教師和若干名學生組成評分小組,最終取平均分作為項目答辯成績。

四、教學改革實踐

基于上述混合式教學改革方案,在數字媒體技術專業的面向對象程序設計課程教學過程中進行實踐,該專業總共63名學生,開課學期為大二學年下學期。在課程開始前通過“超星”網絡教學平臺就該專業學生之前的學習課程及掌握情況進行了在線問卷調查,調查結果顯示66.6%的學生認為編程很難,80%以上的學生對數據庫原理、GUI程序開發、UML建模語言都沒學習或了解過,63%的學生沒有參加過任何綜合軟件項目的開發。因此,在課程教學前,學生總體上對程序設計與開發的掌握情況較差。

在“停課不停學”期間,本課程教學通過QQ群語音或視頻、釘釘會議直播等方式完成,學生通過QQ和釘釘進行互動討論和提問。對比剛開始的幾次課,到學期結束時學生參與討論和總結發言的積極性有較大的提升。

實踐教學環節中,基礎實驗總共發布13個編程題目,包括編程題和程序片段題兩種題型。“希冀”實驗教學平臺自動評判的統計結果顯示,每個學生每個題目的平均提交次數為4.7次,通過多次反復改進,學生提交的實驗結果最終正確率達95.6%。這些統計結果表明,“希冀”實驗教學平臺的引入能有效地提高學生的編程能力,同時幫助老師掌握學生實驗完成的真實情況。

實踐教學環節中,綜合性課程設計項目開發分小組完成,每3人為一組,總共21個小組。小組成員可以選擇老師提供的參考題目或者按要求自定義題目。小組互評和項目答辯評閱結果顯示,綜合項目開發的平均成績為76.8分(滿分100)。所有小組都采用了面向對象程序設計方法完成綜合項目的開發,其中運用到GUI編程、數據庫等擴展知識點的小組有10組,采用UML建模語言進行項目設計的有17組。從綜合項目完成的最終結果看,學生基本熟悉了軟件系統開發的過程,并掌握了采用面向對象程序設計方法解決實際工程問題的能力。

五、結束語

隨著互聯網技術和智能手機的快速發展,知識的傳播方式和學習方式都在逐漸變化。為了更好地進行本科教學,基于網絡教學平臺的混合式教學模式已成為一種主要趨勢。本次面向對象程序設計課程教學改革引入了“超星”網絡教學平臺、“學習通”手機APP和希冀實驗平臺作為理論和實踐教學的網絡平臺,將混合式教學過程分為課前、課中和課后三個階段。本文提出的混合式教學改革,不僅可利用網絡教學平臺為學生提供豐富的理論知識,解決學時不足的問題,還能減輕老師對課程作業和實驗結果的評閱負擔,讓老師更專注于課程內容設計的優化,還能提高學生自主學習和參加互動討論的積極性。