初中科學課堂教學的目標加減設計

——以《植物的無性生殖》為例

葉 胤

(浙江省杭州經濟技術開發區景苑中學 浙江杭州 310018)

初中科學課堂中知識點內容豐富,但學生的學習理解能力各不相同。因此,教師必須基于創新教學思路,展開教學目標加減法平衡設計,其目的是重視所有學生對已有知識與生活經驗的認知理解,幫助他們在學習理解知識過程中少走彎路,找準他們的最近發展區。

一、《植物的無性生殖》課堂教學目標加減設計

(一)關于“目標加減法”

所謂目標加減法是新課標規定所提出的,它主要根據學生學情專門利用加法與減法思維對學生學習狀況進行調整,例如對某些“三講三不講”(講重點、講難點、講易錯易混易漏點;不講學生已學會的、不講學生自學能學會的、不講講了學生也學不會的)的知識點內容進行預設調整,或增或減。這對于學生核心素養的發展具有促進作用,等同于為學生創建了多種教學目標。這就是目標加減法的核心教學思想。它的具體教學實施流程應該如下:

課程標準規定目標設立,分解目標→預設分支目標,分析學情→實施目標加減調整→達成目標。

合理利用目標加減法設計教學是對學生已學習知識與生活經驗的重視。教師可根據前測,先合理確定學生的原有知識基礎。這樣能夠減少學生在學習過程中對某些知識點內容的重復機械記憶,在教學活動中更加突出學生主體,深度關注學生的學習方法與過程調整,鼓勵更多探究活動內容的實施,對提高學生各方面的學習能力都有幫助。這種教學方法強化了學生的學習情感分享體會,真正做到了以學生為主體定教,對促進學生的全面發展頗有益處[1]。

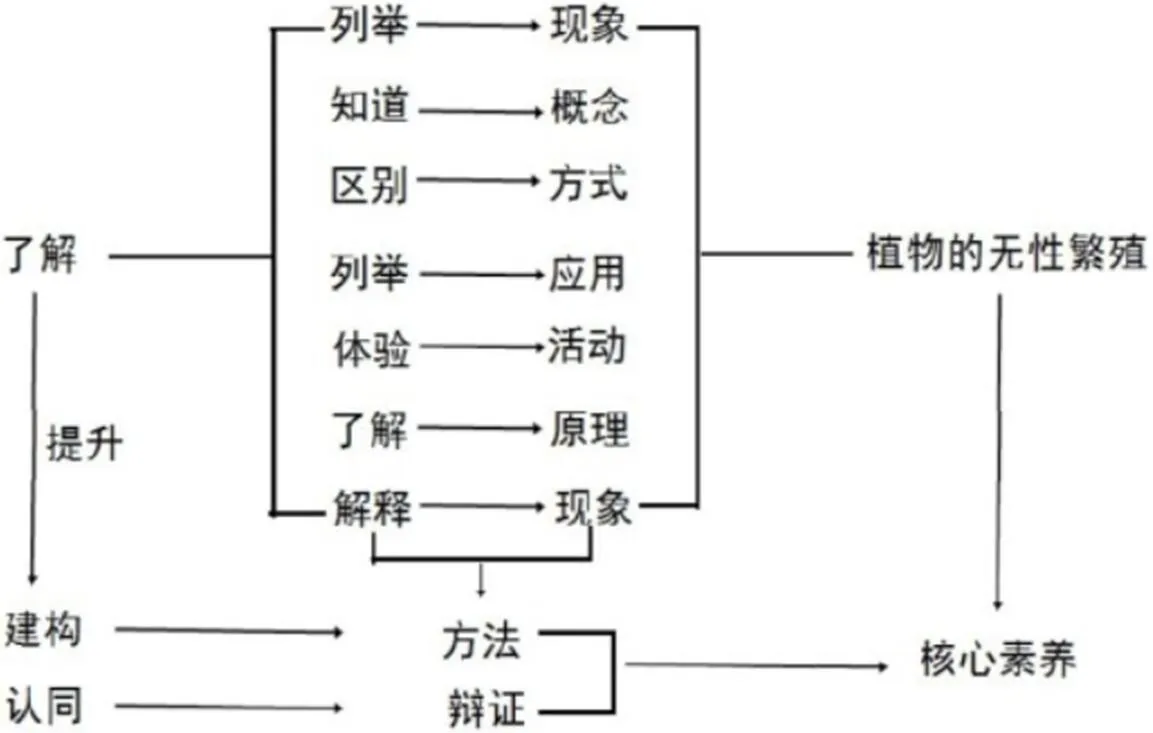

(二)分解教學目標

以浙教版科學七年級下冊1.5.2的《植物的無性生殖》一課為例,要想運用“目標加減法”教學設計展開課堂教學過程,教師首先要實施教學目標的分解。我們需要先明確有關這一課的相關目標,那就是指導學生共同思考、列舉各種綠色開花植物的基本生殖方式以及它們在生產中的具體應用。在分解教學目標的過程中,教師對教學活動的建議表述如下:在綠色植物種植時進行人工傳粉、嫁接、扦插等實驗,然后對植物組織進行收集培養,了解人工種子等植物的無性繁殖技術內容,列舉出綠色開花植物的生殖方式與生產應用。在該過程中,教師要帶領學生了解植物的生殖方式、生產應用,也要體驗植物的扦插、嫁接等無性生殖方式,并通過這些必講知識點內容拓展新的內容。例如,長期的無性營養生殖也會引發植物品種退化,像大棚中栽種的甜瓜會在長期無性營養生殖栽培過程中越來越小;相反,有性生殖的優勢則在于提高植物的環境適應能力,確保其具有更大的存活力與變異性,可實現長期選育。這些都是目標加法教學部分。當然,教師也要結合該課標準對教學內容進一步減法拆分,順應針對初中生的科學素養培養要求。具體來講,其目標分解應該如圖1所示[2]。

圖1 《植物的無性生殖》教學目標分解設計

(三)明確教學思路

在教學過程中,教師要對傳統課堂教學內容進行設計,實施目標加減。例如,教師在向外延伸該課內容,增加知識點內容講解的同時,也要減去植物無性生殖的講授式教學內容,多增加學生的自主學習內容,并引導學生合理觀察植物的生長史,以明確植物的無性繁殖方式。此外,教師還要相應增加學生查閱教材外教學資料的機會,讓他們自主學習了解組織培養的基本原理與實踐應用,從而在目標加減過程中為教學方案的設計奠定基礎。具體的教學思路包含以下幾點[3]:

第一,通過觀察已經發芽的土豆、沒有定根的吊蘭等植物深入了解它們的生長史。在觀察中,師生會共同討論列舉出植物的無性生殖方式。這可以提高學生對于知識要點的分析、比較、歸納與總結能力[4]。

第二,幫助學生理解植物的營養繁殖基本概念,合理區分植物的有性繁殖與無性繁殖過程。

第三,在具體的案例學習分析過程中,提高學生對生物學知識的靈活運用能力,讓學生掌握解決實際問題的能力,特別是要讓學生了解植物在無性繁殖、生產以及生活中的具體作用。

第四,通過這一課的學習提高學生對生態自然、對科學的興趣,以及對家鄉的熱愛。

結合上述要點,我們基本可以給出《植物的無性生殖》這一課的目標加減法教學方案。設計流程如下:

教學知識點引入→植物的無性生殖講解→植物的營養繁殖→植物的組織培養→知識拓展能力的提高→課外活動。

(四)教學方案設計

1.教學知識點引入

教師首先為學生展示種類類型為“寧海白”的枇杷視頻圖片,介紹這種植物的由來,包括它的優劣點與發展現狀,進而引出本課關鍵知識點--植物可以通過莖來進行繁殖。這一教學設計是為了引出“植物的無性生殖”這一關鍵知識點。教師通過介紹這種特殊的植物來吸引學生注意力,將學生與他們的日常生活實際緊密聯系起來,激發學生對于本課的學習興趣。

具體到教學過程中,教師組織學生深入觀察某一些植物的圖片與相關資料,例如番薯、馬鈴薯、苔蘚、蕨類等,通過觀察了解它們的生長史,記錄它們的植物紡織結構、器官,并進行有效比較與分析,完成學案設計初期部分內容。

教師可以對植物的無性繁殖現象做減法描述,同時組織學生進行小組合作,并指導他們合作觀察植物實物,激發他們的學習興趣。學案明確了學生的觀察目的,即在觀察、記錄、比較與分析的過程中總結植物無性繁殖方式種類,這其中就包括了營養、種子與孢子繁殖三大類。隨后,教師展示學生成果,組織學生對學習成果進行客觀評價,更正其中錯誤內容,并加以補充完善,引導學生理解“營養繁殖”的基本概念以及植物繁殖的不同方式。在該階段,教師所要做的就是減少自身對學生的直接評價,而相應增加學生彼此之間的相互交流與評價過程,讓學生體會到學習的成就感,并且基本明確植物的繁殖方式,即上述的三種繁殖方式。

2.小組學習討論開展

教師將植物的各種繁殖方式都呈現在學生面前,并提問學生“如果將植物的繁殖氛圍兩大類,該如何區分呢?原因是什么?”在經過學生討論后匯總分類討論結果,鼓勵學生主動交流互動,表述看法,在判斷、比較、分析過程中理解植物的基本繁殖方式,即總結出有性生殖與無性生殖兩種植物繁殖方式。

在該教學設計中,教師專門對植物的有性生殖與無性生殖做了加法設計,讓學生區分兩種植物繁殖方法,并對學生提出了明確的教學要求。這樣一方面可以明確教學目的,另一方面可以激發學生的學習好奇心,吸引學生自主參與到評價活動中,并嘗試自主構建一套健全的有性與無性生殖體系,使學生明確其中的本質區別,即兩種生殖體系的區別在于是否存在生殖細胞結合現象。這一加法設計可幫助學生突破學習難點,更好地學習這一課。

3.植物的營養繁殖方式特征總結

在這一段的教學設計中,教師主要為學生介紹植物的營養繁殖方式及其特點。植物營養繁殖的主要方式包括了分根、扦插、壓條等。教師希望學生能夠根據這些營養繁殖方式進行總結分類,以幫助學生設計構建相應不同學案。為此,教師設置了以下問題鏈內容,以鼓勵學生在自主學習中發現問題,通過不斷追問與教師的解答使學生形成屬于自己的問題鏈,從而確保構建問題引導思維型課堂。

第一,如何選擇最合適的扦插材料?

第二,如何處理扦插材料保證提高材料成活率?

第三,如何確認扦插成活,其成活的標志是什么?

第四,壓條時為什么必須劃破一層樹皮?

結合這四問的教學設計,教師可以讓學生能夠深層次理解植物的營養繁殖方式,并借此機會完成學案,明確植物在營養繁殖過程中扦插與壓條必須注意的相關要點內容。在教學中,教師再次做出加法教學設計,為學生展示存在于農林產業中的大量植物營養繁殖圖片,如扦插的月季、分根的蘭花、壓條的茉莉以及各種嫁接的果樹等,讓學生體會到植物的無性營養繁殖在人們的生活生產過程中是無處不在、被大量應用的。由此,教師也完成了針對學生的知識延展,讓學生可以了解更多有關植物營養繁殖的知識點內容。

在該階段,教師也要鼓勵學生進行廣泛提問。有些學生就提問“為什么人們在生產過程中不采用有性繁殖,而采用無性營養繁殖?”教師就可以借此優秀提問指導學生了解了無性營養繁殖的幾大優點,比如它首先能夠保持植物的優良性狀,其次它的繁殖速度更快。教師也可以給學生介紹種子有性繁殖過程中可能出現的各種問題,讓學生對比有性與無性兩種繁殖方式的優缺點,從而使學生體會到無性營養繁殖在農林產業中應用的重要價值。

在該教學中,教師為了有效減少自身對于教學內容講解的機械化重復,通過為學生增加講解大量存在于自然界中的實例,來說明無性營養繁殖是對于植物生長、農林產業生產非常有益的。

4.植物的組織培養教學設計

教師提問學生“在農林產業中,運用無性營養繁殖確實是有利于植物生長的。但是,其在繁殖過程中也存在問題,例如繁殖過程中會將母體中的病毒傳染給新生個體。那么,目前有沒有一種方式可以幫助繁殖植物體快速脫毒呢?”就這一問題,教師組織學生自主學習有關“植物組織培養”的相關知識點內容,并讓學生匯報查閱相關資料的結果,回答以下問題:

第一,為什么選擇組織培養?

第二,組織培養的過程是什么?

第三,組織培養有什么優勢呢?

第四,組織培養在生產生活中是如何應用的,它的原理、優點是什么?

帶著“農林產業中的無性營養繁殖方式”中所存在的問題,教師可以直接帶領學生過渡到“植物的組織培養”的學習過程中,保證教學過渡自然。在該過程中,教師鼓勵學生自主學習來提高學習能力。學生獨立思考,并查閱資料了解何為組織培養,從而進一步理解植物的無性營養繁殖過程。教師基于認同理論指導學生展開生產實踐過程,不斷提高學生收集、處理信息的能力。在教學中,教師運用目標加法設計教學方案,可以幫助學生快速提高學科知識運用能力以及綜合素養。

二、相關教學效果分析

在《植物的無性生殖》的目標加減法教學設計與實踐應用過程中,其中的關鍵知識點內容被有效拓展,學生的學科知識運用能力也有所提高。通過有關各種植物的無性營養繁殖過程的問題,學生能夠或自主、或合作思考討論得出相關結論,從而明確了解植物細胞所具備的全能性,在選擇過程中考慮到植物的無性營養繁殖過程,同時了解植物無性營養繁殖操作的簡易復雜程度、植物的成活率、染病率以及成活所需要的時間長短等。結合這些實際問題,學生體會并認識到理論指導生產實踐的重要價值,并在討論過程中深化了對植物無性營養繁殖的認識,鍛煉了自己思考、解決實際問題的能力。

三、總結

在初中科學教學中,教師可以靈活運用目標加減法設計教學方案,以推進課堂教學進程。教師可以通過準確的目標定位,圍繞生本展開合適的教學過程,從而最大限度減少低效甚至是無效的教學時間。這顯著提高了學生的學習興趣,減輕了學生的學習負擔,為高品質的課堂教學奠定了基礎。