北京地方民族民間音樂工作坊的美育課程構建

丁艷茹

文化遺產承載著優秀的傳統文化、承載著民族精神。習近平總書記高度重視文化遺產工作,他指出“保護利用好文化遺產功在當代,利在千秋”。2018年3月13日,在十三屆全國人大一次會議第四次全體會議“部長通道”上,文化部部長雒樹剛表示:“做好文化遺產工作,核心就是圍繞‘保護、利用這四個字,文化文物部門要進一步落實好自己的責任,使我們的文化遺產,既要保護好又要活起來。”

古都北京,三千年的歷史滄桑積淀了深厚的傳統音樂精華。從西周開始,禮樂制度、宮廷雅樂、宴樂、民間音樂都在不斷地發展。隨著遼、金、元、明、清五個封建王朝先后在北京建都,北京逐漸形成了以漢族音樂傳統為主的多元音樂文化交融發展的地方音樂風格。比如,金代的院本雜劇和諸宮調及說唱、戲曲藝術,代表著中國戲曲第一個黃金時代的元代雜劇,取代了北曲雜劇的明代昆曲,取代了昆曲地位的清代京劇,還有單弦牌子曲、京韻大鼓、北京琴書、鐵片大鼓、西河大鼓等說唱藝術……北京地方民族音樂不僅曲調優美,還蘊含北京的人文精神,是我國優秀民族音樂文化的重要組成部分,值得傳承與弘揚。

“興于詩,立于禮,成于樂”,將文化遺產創新性地融入學校美育課程中,是對文化遺產進行繼承與保護的體現。2018年6月,北京小學豐臺萬年花城分校被定為“十三五”規劃國家社會科學基金重點課題“藝術教育綜合改革研究”的實驗基地校,成立了“京韻之聲北京地方民族民間音樂工作坊”(以下簡稱“工作坊”)。工作坊看到了北京優秀傳統音樂文化所包含的民族性、歷史性、地域性,其能夠為美育課程的設置及課程內容的選擇與設計提供多樣性空間,因此,著手對北京民族民間音樂進行了全面、深入的研究。

一、“北京地方民族民間音樂”進美育課程的價值

“北京地方民族民間音樂”進美育課程,就是突出藝術學科的特色教學,體現社會主義核心價值觀,助力民族文化的“傳承”與“弘揚”,體現作為培養人的藝術活動的特點,關注每一個學生的不同需求,給每一位學生自由發展的空間,激發學生學習北京地方民族民間音樂的興趣,全面提升學生的民族藝術素養。

工作坊總結出北京地區傳統音樂主要包含“兒歌童謠”“勞動號子”“叫賣調”“曲藝”“花會歌”“傳統改編的現代歌曲”(主要以歌頌北京為題材)以及這些音樂中的相關文化。課程的研究以滿足學生的學習要求為起點,促進學生的個性發展,促進教師專業發展,促進學校藝術特色形成,形成區域的藝術特色課程,達到構建小學地方民族音樂課程的研究目的。本課程的建立,可以為全國其他省(自治區、直轄市)特色民族音樂在小學的傳承與弘揚提供藍本。

目前,已有7所學校加入了工作坊,組成了區域聯盟,旨在共同研究,共同發展。研究人員的構成體現出多元化、合理化的特點:有站位高的專家教授,有科研能力強的教研員,有課堂教學水平優質的學科帶頭人,有執行力強的市、區級骨干教師,有擅長北京地方曲藝表演的教師,有善于撰寫科研論文的碩士研究生,有舞臺和教學經驗非常豐富的演員及教學管理者,有長期從事北京曲藝、曲劇教學及文化普及工作的北京市曲藝家協會理事。強大的人員組成,為課題有效、高效、長效的發展提供了條件與保障。

二、“北京地方民族民間音樂”課程的目標與內容

1.課程目標

如果想讓北京優秀民族民間音樂在校園里開花結果,真正發展起來,就要制訂科學合理的課程目標,并以課程目標為標準,以課題研究為載體,以學校美育為實施途徑,開展豐富多彩的北京優秀傳統音樂的藝術教育教學和實踐活動,爭取在全北京市的小學校園掀起學習北京地方優秀民族音樂的熱潮,并輻射周邊城市,把老北京的優秀音樂文化真真正正地弘揚并傳承下來。《義務教育音樂課程標準(2011年版)》指出:“弘揚民族音樂,理解音樂文化多樣性。應將我國各民族優秀的傳統音樂作為音樂教學的重要內容。通過學習,學生熟悉并熱愛祖國的音樂文化,增強民族意識、培養愛國主義情操。隨著時代的發展和社會生活的變遷,反映近現代和當代社會生活的優秀中國音樂作品,也應納入音樂課的教學內容。”工作坊據此制定了三點目標。

(1)傳承弘揚北京優秀傳統音樂文化,理解北京優秀傳統音樂文化的多樣性,全面提升學生的核心素養。達到以美育人、以文化人的育人目標,提高學生的藝術素養和人文素養。

(2)將北京傳統音樂進行逐一篩選與整合,遴選符合學生審美感知能力的內容,形成系統的課程架構。

(3)以課題研究為載體,開展北京優秀傳統音樂的藝術教育教學和實踐活動;以課內、課外有機結合的實踐活動為途徑,有效推動區域藝術教育及課堂教學改革的發展。

2.課程內容

工作坊通過問卷、訪談、文獻等研究方法,梳理出北京優秀傳統音樂的內容與民族特性。

(1)北京地區的音樂體裁十分廣泛,如花會歌、小調、北京小曲、岔曲、風俗歌、號子、叫賣調、曲藝、俗曲、兒歌等。許多傳統音樂的演唱、演奏和記譜,都更偏重于對旋律線條流向意味的表現,其中不少音樂在節奏、節拍的處理方面,往往帶有許多隨意性。如京韻大鼓《丑末寅初》的片斷,其旋律與唱詞的京腔京韻相互吻合。

(2)北京地區有漢族、滿族、回族等民族特色鮮明的音樂,也有不少從外地傳入的并“入鄉隨俗”的音樂。這種多民族、多地域的融合,不僅讓北京音樂的風格色彩更加多樣,還使北京民歌在數量、藝術形式、表現手法等方面,獲得了豐富與補充。

(3)工作坊將現有教材中關于北京地方音樂的內容進行整理與填充,對題材與體裁進行劃分,經過逐一甄別后,選擇適合于小學生審美價值觀的部分內容,進行課程的構建。無論是叫賣調還是曲藝音樂,傳統藝術的學習都是利用以師帶徒、口傳心授的方式進行傳承。在科技不發達的過去,只有拜師學藝,才可能學到比較正宗的音樂技藝,但隨著社會的發展,科技的進步,這種缺陷已經可以通過視頻、音頻、影像等技術進行彌補。工作坊還采用“活態傳承”的教學方式,直接請傳統藝術的傳承人來學校進行現場教學,使學生們更加直接有效地學到精髓。

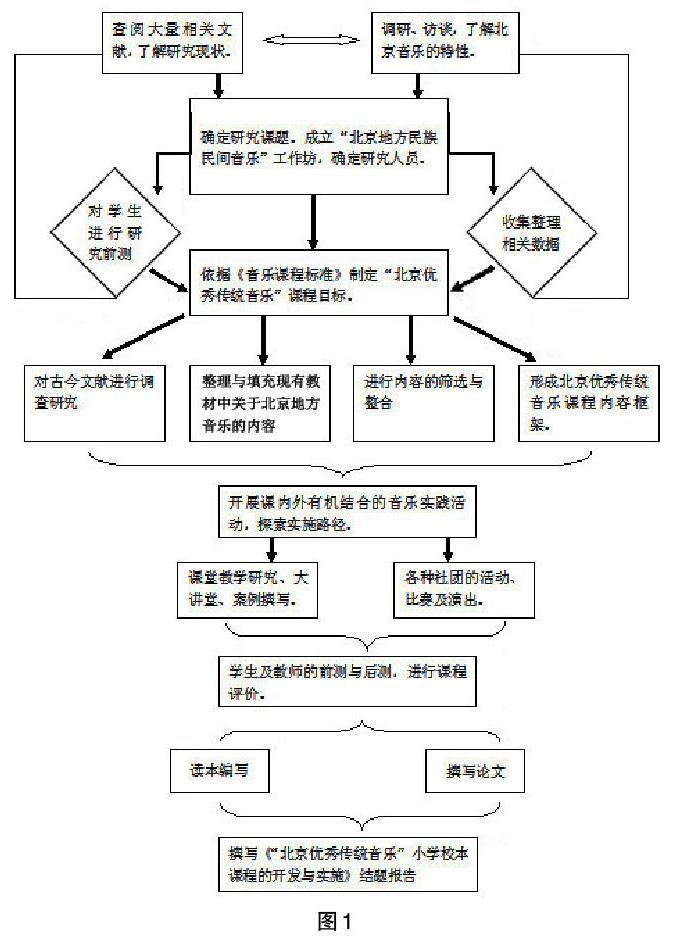

3.課程研究路線

通過多維度專家引領課題的開發與實施,老藝人、科研人員、藝術團體、演員等各界人士共同參與研究,工作坊以學生的認知水平為基礎,調整學生學習的路徑,完善課程內容和實施策略與教學方法,制訂了研究路徑(見圖1)。

三、“北京地方民族民間音樂”課程的實施與發展

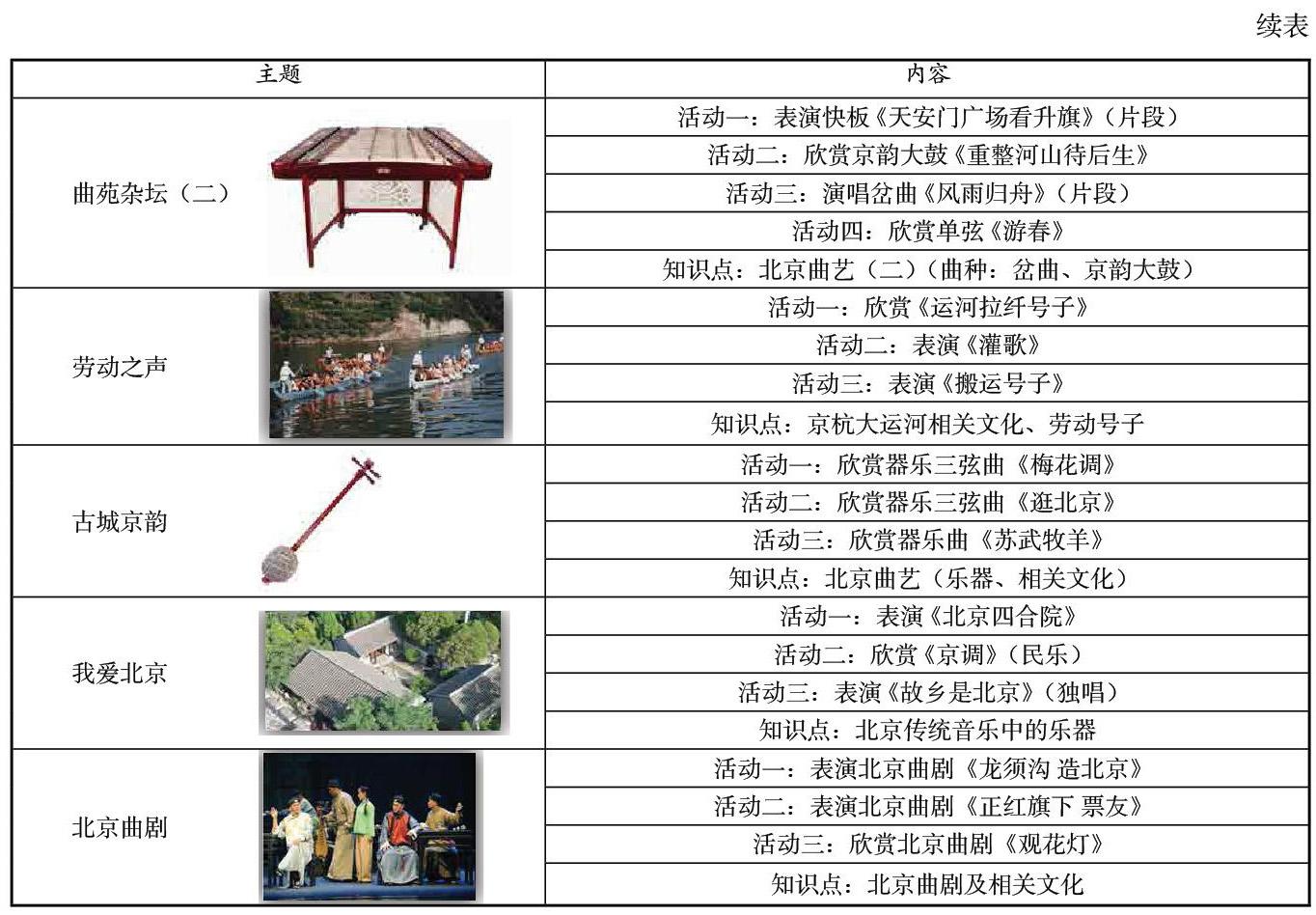

本課程意在讓學生在各種綜合性藝術表演中,感受和理解北京優秀音樂的內涵美,通過課內、課外有機結合,理解不同文化語境中音樂藝術的人文內涵。工作坊在現有的資源庫中,選擇了符合小學生審美能力的部分,完成了《北京地方民族民間音樂》課程讀本的編寫。讀本中,有音樂的特色活動設計,有音樂知識的介紹,有對音樂與相關文化的拓展介紹,有譜例和圖片,這讓學生拿到手里愛不釋手,讓授課教師上起課來得心應手,使課題研究更加有實效性,使學生和教師真正有實際獲得。教師既可以用讀本作課程教學內容,也可從中精選難度比較大的內容,作為課外演出的曲目(見表1)。

工作坊開展的最終目的,除了傳承弘揚北京優秀傳統音樂文化、理解北京優秀傳統音樂文化的多樣性外,還將逐步讓學生因為能會,所以自信;因為自信,所以愿展;因為愿展,所以成功;因為成功,所以成長,進而達到育人目標,全面提升學生藝術核心素養。

工作坊聘請了北京曲劇團的專家來進行課內授課;聘請北京戲曲職業學院的講師來進行社團課輔導;聘請北京曲劇團的演員及編導給孩子們上形體表演課。孩子們刻苦地學習、投入地表演,進步非常大。2018年12月,單弦表演社團學生參加了在民族文化宮舉辦的“趙玉明老師終身成就曲藝藝術家稱號”專場演出,有幸與90歲高齡的表演藝術家同臺表演了單弦曲《北京小吃》,還與曲藝界表演藝術家李金斗、馮鞏等演員進行合作,這些藝術家們對專業的熱愛深深地感染著孩子們,同時,他們也更近距離地了解了北京音樂文化,體會著北京優秀音樂文化的獨特魅力。2019年7月,北京小曲《十二月》入圍“2019北京少兒曲藝比賽”決賽,成績優異(見圖2)。

學生們通過參與比賽、演出,激發了學習北京地方民族藝術的興趣,提高了表演能力,了解了多元文化,建立了自信,身心得到了協調發展。

(作者單位:北京小學豐臺萬年花城分校)

責任編輯:孫昕

heartedu_sx@163.com