納西語中古代層漢語借詞分析

■

/麗江師范高等專科學校

一、前言

納西族是一個主要居住在云南、四川和西藏三省區相鄰的瀾滄江、金沙江及其支流無量河和雅礱江流域的民族,其歷史悠久、文化深厚,很早就與漢族有了語言上的接觸,文化上交融。納西族現有人口約30余萬,絕大多數居住在云南,占到總人口95%以上,其中居住在麗江市的納西族占比約70%,為麗江市古城區以及玉龍納西族自治縣的主體民族,占到居住人口的60%左右。納西族主要交際語言使用納西語,納西語隸屬漢藏語系藏緬語族彝語支,與彝語、傈僳語、哈尼語、拉祜語、納西語、基諾語等具有很深的親緣關系,納西語分為西部和東部兩個方言,方言內部還有土語的區別。其中西部方言以麗江古城大研鎮話為代表,東部方言以寧蒗縣永寧話為代表。由于麗江古城(原名大研鎮,2003年11月,麗江撤地設市后大研鎮撤銷,分設四個街道,隸屬新設立的古城區)建城歷史悠久,自明代以來一直是納西族政治、經濟、文化的中心,同時,大研鎮也是納西語標準點所在地,這里的納西語除了是納西族人民內部交流語言外并且在很長一段歷史時期內還是周邊漢族、白族、回族、彝族、傈僳族、普米族等人民的跨民族交際語言,本文中所選擇的納西語研究對象為西部方言中的大研鎮話。

二、納西語中古代層漢語借詞分析

按照曾曉渝等先生在研究侗臺語里漢語借詞歷史層次研究中采用的“關系詞分層法”(曾曉渝 2010)同時借鑒黃行、胡鴻雁先生的語音系聯法(黃行、胡鴻雁,2003),我們以漢語的古音構擬音系作為確定納西語古代層漢語借詞的重要依據。由于聲調系統具有很強的系統性,我們在進行借詞分析的時候主要參照聲調系統,將在聲韻調上與麗江當地官話不一致的,特別是聲調不一致的統歸為古代層。

(一)納西語中古代層漢語借詞簡表

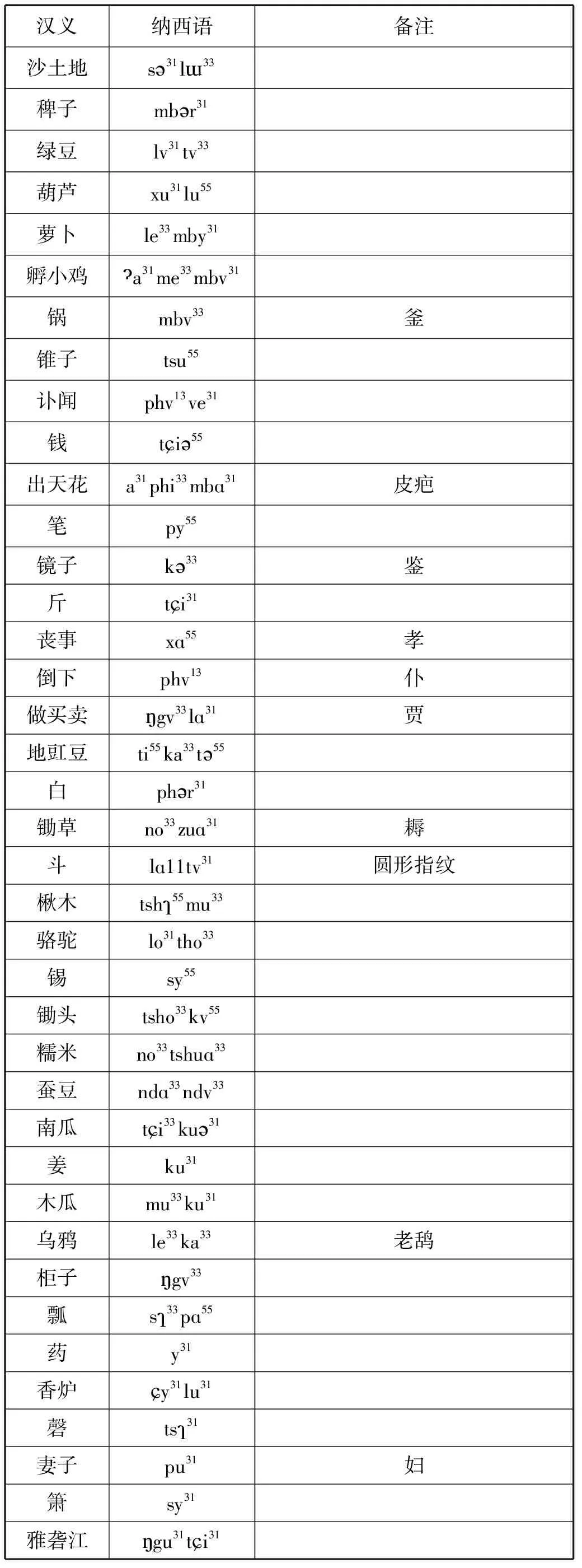

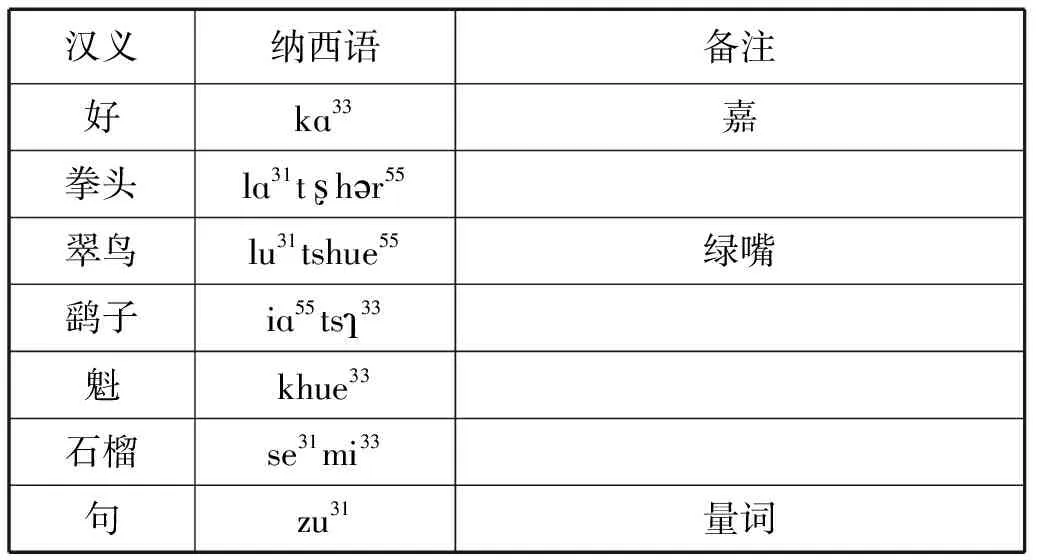

納西語中的古代層漢語借詞是在漫長的歷史進程中積累起來的,大部分已經融入到納西語語言系統中了,有些也具有派生新詞的能力,甚至有些語音有兩讀或者多讀現象,按照借詞分析的一致性原則(向柏霖、蘭慶元,2013),這些詞應該來自于不同的歷史層次,但由于這些詞匯比較零散,不成體系,我們將其統一認定為古代層漢語借詞。納西語中部分古代層漢語借詞如下表1所示。

表1 納西語中部分古代層漢語借詞

漢義納西語備注好kɑ33嘉拳頭lɑ31t? h?r55翠鳥lu31tshue55綠嘴鷂子iɑ55ts?33魁khue33石榴se31mi33句zu31量詞

(二)納西語中古代層漢語借詞分析

1、古代借詞A層

根據沙加爾、徐世璇兩位先生在分析哈尼語漢語借詞歷史層次中所提出兩條一致性原則的兩條標準(向柏霖、蘭慶元,2013),其中之一“一個單音節借詞中,聲母、韻母、聲調都應處于同一個層次”①,我們發現豆(中古定母候韻開口一等去聲,擬音為du)兩個借詞的讀音ndv33和tv33顯然來自于兩個不同的層級,而第一個顯然更古老,我們將其分為古代借詞A層和古代借詞B層。另外,江(豇),中古見母江韻開口二等平聲,擬音為k,可見見母在納西語中讀作ɡ應該來源于古代借詞A層。在另一條標準中,“一個整體借進的多音節借詞中,各音節都是非語義成分,因此所有音節的聲母、韻母、聲調對應都處于一個層次”②,蘿卜le33mby31(這里借入的應該是萊菔,宋代蘇頌著《本草圖經》中提到萊菔“南北皆通有之”)作為整體借進的多音節連綿詞,萊,中古來母咍韻開口一等平聲,擬音為li;菔,中古並母屋韻合口三等入聲,擬音為bǐuk,其聲韻調均應來自于中古音。其余借自中古音這一層次的還有稗(並母卦韻開口二等去聲bai)、孵(滂母麌韻合口三等平聲phiu)、釜(並母麌韻合口三等上聲bǐu)、柜(群母至韻合口三等上聲ɡwi)、賈(見母姥韻合口一等上聲ku)等,可見,納西語中古代借詞A層的對應規律為:一是輕唇音沒有從重唇音中分化出來;二是聲母的對應沒有清濁以及送氣不送氣的區別;三是入聲沒有塞音韻尾。由于這一層的例子比較少,主要是以聲母上的明顯對應分層級,除入聲塞音韻尾脫落外,暫未發現漢語平上去三聲與納西語音節之間有一一對應關系。

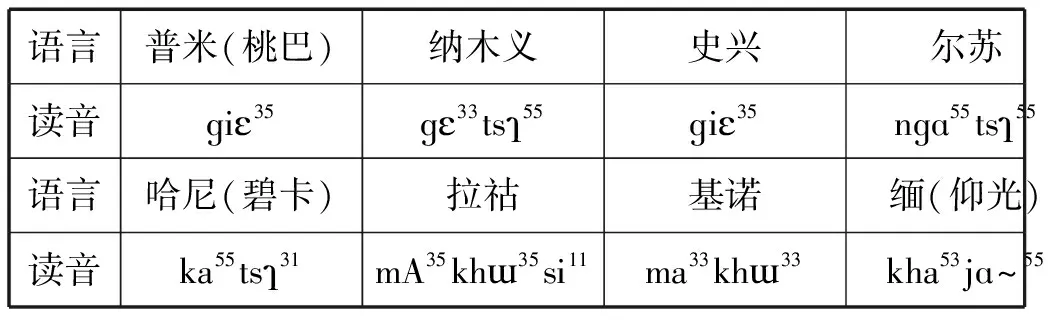

表2 茄子讀音

顯然,茄子的語音具有很強的對應性,在一定程度上可以認為具有同源關系。關于茄子的起源,一般認為起源于古印度,在古印度梵文中就有人工種植茄子的記載,在中國最早出現這個詞的是王褒的《僮約》,王褒為西漢蜀資中(今四川省資陽市)人,年輕時曾在四川各地游歷過,我們有理由相信,茄子這一詞語有可能是由藏緬語借自梵語,然后漢語再從藏緬語借入。

2、古代借詞B層

在對納西語古代借詞B層分析時,我們發現雖然借詞塞音前的鼻音缺失,但是整體與中古音依然有較強的對應性,很明顯的出現了以下幾條規律:一是非組輕唇音暫未從重唇音幫組中分化出來,但是濁音已經清化,分出了送氣與不送氣的區別。例如訃,中古滂母遇韻合口三等去聲,擬音為phǐu,讀作phv13,婦,中古並母有韻開口三等上聲,擬音為bǐu,讀作pu31;筆,中古幫母質韻開口三等入聲,擬音為pǐět,讀作py55。二是見組細音尚未鄂化。例如姜,中古見母陽韻開口三等平聲,擬音為kǐa,讀作ku31;鑒,中古見母鑑韻開口二等去聲,擬音為kam,讀作k33;孝,中古曉母效韻開口二等去聲,擬音為xau,讀作xɑ55;嘉,中古見母麻韻開口二等平聲,擬音為ka,讀作kɑ33;在文獻中,見組細音未鄂化的現象也經常出現,如麗江大具,《元史·地理志》經常寫作“大匱”、“打郭”等詞。三是精組細音也尚未鄂化。例如錫,中古心母錫韻開口四等入聲,擬音為siek,讀作sy55;簫,中古心母蕭韻開口四等平聲,擬音為sieu,讀作sy31。四是帶有鼻音韻尾的借詞進入到納西語的時候全部變為開尾韻。如江(豇)、姜、鑒等音的對應,甚至于在效攝中,其元音韻尾u也省略變為開尾韻。例如孝、鷂(中古余母笑韻開口三等去聲,擬音為jǐ?u,讀作iɑ55)、瓢(中古並母宵韻開口三等平聲,擬音為bǐ?u,讀作pɑ55)等。五是入聲韻尾脫落,但入聲調值零亂,缺乏系統性。例如木(中古明母屋韻合口一等入聲,擬音為muk,讀作mu33)、藥(中古余母藥韻開口三等入聲,擬音為jǐak,讀作y31)、綠(中古來母燭韻合口三等入聲,擬音為lǐwok,讀作lv31)。

在這一層中有幾個很特殊的借詞,例如“錢”,中古漢語為從母仙韻dzi?n;斤,中古漢語為見母欣韻kǐn;句,見母遇韻kǐu;磬,溪母勁韻khie;這些詞的借詞特征很明顯,但是均不符合納西語借詞中古精組字細音讀作,跟見組字細音讀作t不想混的演變規律,其聲調也與現代層借詞不一致,這些可能是受到麗江周圍其他語言的影響而導致這種變化,具體情況如何需要更多的語料文獻等以便做進一步的分析。

三、結語

通過對納西語中古代層漢語借詞的分析,我們知道它可以分為兩個層次,并且都與中古音有較強的對應關系,這些都與唐代南詔貴族“雅有唐音”的說法一致,同時也證明了納西語很早就與漢語有接觸關系,納西族與漢族擁有比較長的生活與文化交流,語言的交流也反映出了長久以來納西族與漢族的和諧民族關系。

注釋:

①[法]沙加爾,徐世璇.哈尼語中漢語借詞的歷史層次[A].[法]向柏霖,蘭慶元.中國少數民族語言漢語借詞的歷史層次[C].北京:商務印書館,2013:75~76.

②郭錫良.漢字古音手冊(增訂本)[M].北京:商務印書館,2010.

③藏緬語語言和詞匯編寫組.藏緬語語音和詞匯[M].北京:中國社會科學出版社,1991.