孔子學院漢語學習者學習動機及其課堂期許的研究

李龍飛

摘? ?要: 本研究以巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院為對象,研究學習者學習動機及課堂期許,發現該群體漢語學習社會環境良好,對漢語及中國文化感興趣,內部動機強烈。學習者多為初學者,學習熱情足但缺乏清晰的規劃認知,融入目的語社群意愿低,外部動機較弱;漢語教師應安排生動有趣的課堂活動,增添文化、歷史、國情等內容,有意識地運用各種獎勵措施,鼓勵學習者學習漢語。

關鍵詞: 學習動機? ?課堂期許與獎勵? ?教學建議

一、引言

教育心理學對動機的定義是學習者的內部啟動機制,該機制的有效運行能激發個體自主學習并維持學習狀態,使其更明確學習目標。Deci, Ryan[1]指出個體行為源于自發的或外界的要求,即內部動機和外部動機。內部動機指個體對行為本身有興趣而產生的,這種行為能使個體獲得自我滿足和實現,采取這種行為時不需外力作用的推動。外部動機是由個體行為以外的獲得益處而刺激誘發產生的,該行為本身不能給個體帶來直接的滿足,但通過該行為卻可以得到另外一種或多種效應,即行為以外的刺激。

學習者內部動機是對學習語言的興趣,也是對文化的喜愛,是對目的語國家和人民的情感貼近,都是學習的內驅力。外部動機屬于工具型、間接的動機,學習者為了獲得行為以外的益處,比如學分和學位、工作進修、消除溝通障礙等。國家政策和國際關系也會影響學習者的情感。

學習動機不是靜止的,隨著環境而變化。學習者出于學分要求等外部動機學習漢語,學習中感受到漢語的魅力而自發學習,動機就從外部轉向內部。學習者對漢語感興趣而學習,后來因為漢語很難放棄學習漢語,這個過程動機從有到無。學習動機有強弱變化、內外轉化、出現和消失的狀態變化。

針對巴基斯坦漢語學習者動機的研究不太多,張玲艷以伊斯蘭堡NUML大學孔子學院為例,研究了部分巴基斯坦本土大學生漢語學習的動機類型,并且討論了學生個體差異因素對學習動機的影響[2](38-41)。詹利珍通過設計問卷調查,以宜春學院巴基斯坦醫學留學生為對象,分析了學生的學習動機的類型及各類型的關聯性,也分析了學習者個體因素與學習動機的互動,并提出了若干教學建議[3]。

本研究主要回答:巴基斯坦漢語學習者學習動機及對課堂的期許;特殊的國家關系與政策對學習者動機的影響;教師應采取怎樣的教學策略以滿足學習者需求。

二、研究方法

本文采取李克特量表式問卷,問卷語言為英語,發放紙質版問卷500份,回收479份,其中434份有效,所得數據用SPSS 22.0進行分析。

研究對象為巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院漢語學習者,包括本部HSK1—5級班、周末HSK1—2、BCT班級,教學點班級,涵蓋學院大部分教學班。

問卷分三個部分。第一部分為學習者基本情況,包括年齡、性別、區域、學歷等。第二部分為學習者動機。第三部分為學習者對漢語課堂的期許,學習者希望漢語教師具備的能力,漢語課堂增添哪些內容和活動,學習者對獎勵的反應等。

三、調查問卷分析

(一)學習者概況

數據有效對象為434人,男生為261人(60.1%),女生為171人(39.4%),缺失2人。平均年齡為24.59歲,中位數為22.50,年齡范圍為16歲—64歲,集中在19歲—25歲,缺失6人;校區分布:學院本部的學生占59.7%,教學點學生占40.3%;學習者學歷主要為本科和碩士,占比86.4%,高中和博士很少,周末班社會人士存在無學歷的情況。學習者學習時長大部分在6個月以下(63.8%),學習時長為6個月—1年的學習者為214人(49.3%),初學者比例很高;學習者主要來源為信德省及吉爾吉特—巴爾蒂斯坦省,其他省份人數很少。

(二)學習動機分析

對數據進行可靠性驗證,得到克隆巴赫系數(Cronbachs alpha)為0.864,刪除某些題目篩選所得系數均低于此值,因此保留所有題目。該數值說明數據信度較高,內部穩定性較好,有分析價值。

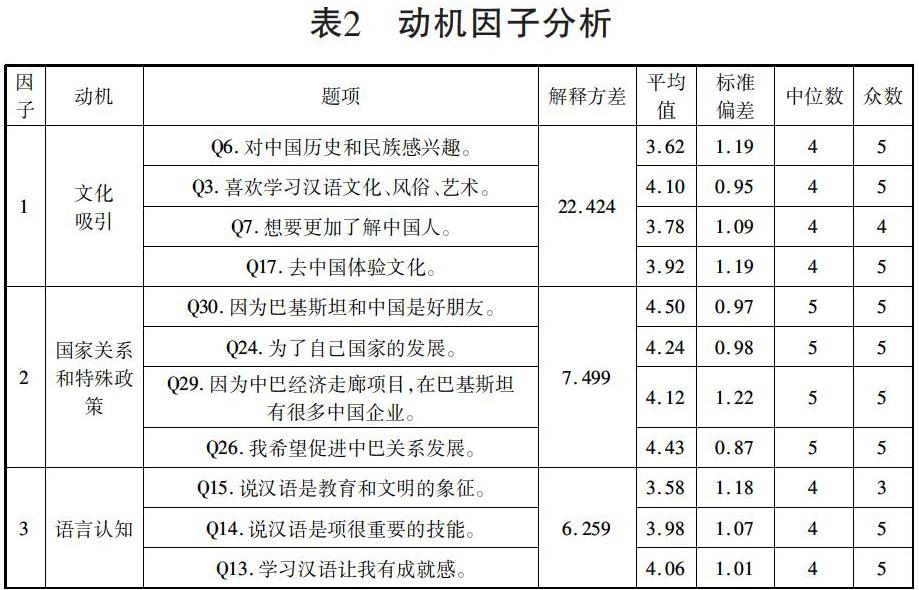

運用主成分分析法,對數據進行降維分析,得出前10個因子數據解釋量達63.41%,觀察因子數據整體性及邏輯關系,總結出8個因子,其中,Q8、25與已歸類因子關聯性較低,刪除。

因子1是學習者對中國文化的認可和興趣,解釋量為22.424,說明學習者對中國非常感興趣,希望通過學習漢語,了解中國及文化,這是強動機。得分最高的題為Q3,標準偏差較低,離散程度低,說明學習者對中國的文化、習俗、藝術抱有很積極的印象,想體驗中國文化。

因子2是以往研究被忽略的因素,國家關系的好壞影響雙方民眾情感態度,進而影響交流的意愿,中巴兩國是“全天候的戰略合作伙伴關系”[4](14-18+112),媒體在互相報道時多用積極的形象,學習者有良好的學習漢語的社會氛圍。特殊政策也會產生重大影響,“中巴經濟走廊”是中國“一帶一路”倡議中重要的一環,也是巴國國家級發展戰略,很多中資企業來巴投資,帶來了大量就業和漢語人才需求,催生了“漢語熱”。因子2解釋量達7.499,兩國的友好關系是巴民眾對中國態度友好,對中華文化感興趣的基礎。該因子均值高于4,標準偏差低,眾數為5,數據離散度較低,說明學習者對該觀點認同度一致,普遍認為中國和巴國是好朋友,學漢語會促進本國發展。

因子3解釋量6.259,學習者對漢語認可,認為漢語是重要的交流工具,說漢語讓其有成就感,是文明和教育的象征。學習者將漢語和文明、教育掛鉤,得分較高,說明漢語國際地位和形象在該社群較好。

因子4為外部壓力。部分學習者來自教學點,教學點的漢語課程為學分課和選修課,學生選擇漢語課會有考試要求和成績壓力。部分學習者外部動機較弱,課程要求和同伴壓力對其影響不大,標準偏差高,原因在于不同校區漢語課程的性質不同,學院本部的漢語課程是學生自發報名,不與學生學分及本校成績掛鉤。教學點的課程多是選修課,有成績和學分的壓力,因此數據離散度較高。

因子5為發展進修,學習者想了解中國的發展,學習國際貿易、理工類專業,認為學習漢語和個人未來發展有關。發展進修是主要學習動機之一。Q22和Q18得分較低,Q16得分最高,表明學習者去中國意愿強烈,但缺乏清晰的規劃和認知。

因子6為情感貼近,學習者對中國印象良好,想了解中國影視、音樂,和中國人結婚移民去中國等。Q19、20得分低,與中國不是傳統移民目的國形象相符。學習者融入該社群的意愿低。

因子7為興趣愛好,學習者出于對語言的熱愛學習漢語。興趣是學習者的基礎認知,因此Q1、2得分很高。

因子8為教育機會,在孔院本部的學習者課程結束可以獲得結業證書,通過HSK考試可以申請獎學金去中國留學。

(三)課堂期許分析

課堂期許所設為多選題,用SPSS多重響應分析。

42.6%的學習者對教師掌握當地語言——烏爾都語提出要求,占總選項24.6%。教師學習當地語言體現對當地文化的尊重,學生樂見教師開放包容;學習者母語非英語,英語為輔助語教學,信息傳遞會失真,教師掌握當地語言便于教學講解和課堂管理。

語言學習需要教師營造積極活躍的課堂氛圍,培養良好的師生關系,學習者在放松的環境更容易進入角色和接受新知識。37.8%的學習者對此提出要求,說明課堂氛圍有待改進。34.6%的學生對教學態度提出了要求。教師個體不同,教學風格、課堂紀律的要求不盡相同,對該項提出要求的學習者僅占8.06%,表明對課堂管理和秩序滿意。其他方面期許差距不大,僅簡單列出。

56%的學習者希望安排游戲表演,帶有互動、自主、競爭特性的活動更符合學生需求。背誦選擇率約16.8%,較低,其他各項基本持平,說明學習者對生動有趣課堂活動的期許,除語言知識外,還應增添文化、歷史、中國概況等內容,漢語課堂是學習者學習漢語的樂園,也是了解中國的窗口。

76.3%的學習者對獎勵持正面的態度,獎勵可以是物質獎勵,也可以是精神獎勵,教師要有意識地運用各種獎勵,鼓勵學習者學習,差異性地實施各種獎勵。

四、結語

該學習者群體對語言感興趣,樂于學習;該國與中國關系友好,中國在該社群中形象積極,學習者有良好的學習漢語的社會環境;兩國合作的經濟政策吸引眾多企業投資,帶來大量就業機會和漢語人才需求,催生了漢語學習的土壤;學習者對中國的文化、習俗、藝術感興趣,認為漢語是現代社會有效的交流工具,是文明和受教育的象征,希望去中國,尋找貿易和接受教育的機會。學習者主要為初學者,學習時間短,內部動機強烈,外部動機較弱,融入目的語社群意愿弱,移民和通婚意愿弱;學習者對學習漢語的認識處于朦朧階段,缺乏清晰認知和規劃。

學習者期望教師掌握當地語言,提高課堂溝通效率,擁有良好的教學態度,活躍課堂氛圍。學習者期望課堂生動有趣,內容豐富,傾向于競爭、互動的活動。教師應安排生動有趣的課堂活動,除語言知識外,增添文化、歷史、中國概況等內容,還要積極運用各種獎勵措施,幫助學習者認識中國,正確認知學習漢語的用途,漢語課堂是學習漢語的樂園,也是了解中國的窗口。

參考文獻:

[1]Deci E L,Ryan R M. The Support of Autonomy and the Control of Behavior[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1987,53(6).

[2]張玲艷,趙勛.巴基斯坦本土大學生漢語學習動機的類型研究[J].教育觀察,2019,8(10).

[3]詹利珍.來華巴基斯坦醫學留學生的漢語學習動機研究[D].昆明:云南師范大學,2017.

[4]張貴洪.巴基斯坦的戰略地位與中巴關系的未來[J].南亞研究季刊,2011(02).

[5]唐敏.從歸因理論看中亞留學生漢語學習動機[D].烏魯木齊:新疆大學,2013.

[6]譚曉健.國內外30年來漢語學習動機研究述評[J].昆明理工大學學報(社會科學版),2015,15(02):94-101.

[7]張柯.試論外國留學生的漢語學習動機與教學策略[J].高等函授學報(哲學社會科學版),2008(04):64-65.

[8]洪永娟.淺談師范生第二語言習得與課堂動機激發[J].語文學刊,2005(19):83-86.