中小企業采購活動涉稅管理及籌劃

張麗

摘 要 中小企業在我國經濟結構中占比較大,其發展離不開企業先進的成本管理手段,而稅收籌劃管理是必不可少的重要手段之一。在采購活動中,盡可能取得最多的進項稅額,以減少企業增值稅繳納額,是企業采購環節節稅的重要思路。面對不同的報價以及賣方納稅人,如何才能實現最優選擇?本文重點從納稅人身份、政策法規、合同簽訂、收取發票的籌劃方面進行探討,希望能夠有效提高財務人員的稅收籌劃技巧,合理節約資金,增加企業利潤。

關鍵詞 中小企業 采購活動 最優選擇 籌劃技巧和思路

一、中小企業采購活動中稅收籌劃的意義

現階段,我國中小企業在采購活動中,不像大型企業擁有雄厚的資金和技術實力,通常缺乏良好的供應鏈關系,融資渠道有限,資金匱乏,議價能力差。企業生存不太穩定,其采購物資價格就非常敏感。成本控制對企業的利潤和資產回報率會產生直接影響,采購環節涉稅管理的加強,籌劃方案的優化選擇是體現成本控制成效的重要環節。

二、中小企業采購活動中普遍存在的問題

中小企業在采購活動中普遍存在對采購管理的重要性認識不足的問題。很多業務人員依然保留傳統的營銷觀念,認為只要采購回東西就好了,成本意識淡薄,這些都造成了中小企業采購成本偏高。業財融合的新型管理模式無法有效推行,財務管理沒有發揮有效的積極作用,在一定程度上成為企業發展的絆腳石,拖慢了企業發展的速度。

三、中小企業采購活動中的涉稅管理和籌劃環節

(一)不同納稅人身份,納稅處理方式不一樣

根據我國《營業稅改征增值稅試點實施辦法》第三條,納稅人分為一般納稅人和小規模納稅人。企業擁有不同的納稅人身份,納稅方式根據身份的不同也有所差異。一般來說,增值稅專用發票的開具都是由一般納稅人自行處理的,購買方可以按照取得的專用發票上的進項稅額進行抵扣。但是如果開票人為小規模納稅人,其就不具備開具增值稅專用發票的資格,在交易過程中,如果購買方要求小規模納稅人提供增值稅專用發票,則需要小規模納稅人向主管稅務機關申請代開。其采購方能抵扣的進項稅率是3%的征收率,在銷項稅額不變的情況下,勢必增加應納增值稅額。因此在采購活動中,必然會涉及這個問題。企業需要考慮采購中是要取得增值稅專用發票做進項抵扣,還是在小規模納稅人中通過價格調整方式達到利潤更大化,這就需要結合企業的實際情況來決策。作為采購方,究竟多大的折扣幅度才能彌補無增值稅專用發票抵扣部分帶來的損失,需要確定“價格折扣臨界點”。

籌劃思路:設任意增值稅一般納稅人,當某貨物的不含稅銷售額為Q(適用稅率13%)時,城建稅為7%,教育費附加為3%,地方教育費附加為2%,企業所得稅率25%。該貨物的采購情況分別為索取稅率13%或征收率3%的專用發票,含稅購進額分別為A或B,兩種情況的采購費用、供貨質量都相同(即不考慮采購費用對所得稅的影響)。那么,企業凈利潤=不含稅銷售額Q-(不含稅購進貨物成本+應納城建稅+教育費附加+地方教育費附加+應納所得稅)。即當索取稅率13%的專用發票與索取征收率3%的專用發票的企業利潤相等可得:B=A*90.05%。而90.05就是含稅價格折讓臨界平衡點,一般納稅人價格為100萬和小規模納稅人價格為90.05萬時,企業獲得的凈利潤是一樣的,由此來判斷采購的方案。當A報價120萬,若B分兩個報價:109萬時應選A;107萬時應選B。

(二)對國家政策法規的把握是籌劃的關鍵

首先,上述案例中企業既銷售貨物又提供運費,那么需要準確判斷此運費是屬于價外費用還是屬于不確認收入的其他費用。其次,運費稅務處理方式按照國家稅收政策規定,企業需要結合自身的銷售情況考慮,要不要將價外費用進行轉嫁,有兩種處理方式:一是若運輸費本就是一種平進平出的方式,這種情況下作為代墊費用是最好的,企業不承擔任何稅費,不影響企業既得利益。二是若企業在其中有加價的處理,那就最好考慮一票制結算作為自己的收入,企業繳納相應的增值稅,但賺取了更多的利潤。以上兩種方式的稅負差異較大,需要結合企業的實際情況綜合考慮決定籌劃方案的選擇。

任何企業的采購活動過程中,經濟合同的簽訂都是十分重要的環節。合同內的各項條款是后續經濟活動的重要依據,同時對買賣雙方都具備一定的約束力。因此,為了實現利益最大化,經濟合同簽訂過程中需要嚴格審核,避開可能的經濟陷阱。

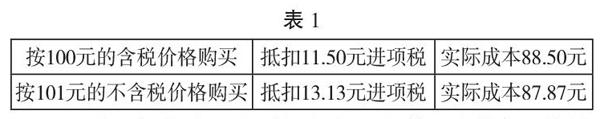

第一,對購買方來說,含稅價格和不含稅價格有一定的差異,且不同行業內的稅負標準也略有差別,所以合同簽訂過程中要注意貨物價格是否包含稅費。

表1

按100元的含稅價格購買 抵扣11.50元進項稅 實際成本88.50元

按101元的不含稅價格購買 抵扣13.13元進項稅 實際成本87.87元

顯然,賣價高的材料采購更劃算。同樣的價格下,含稅價對賣家是有利的,對買家是不利的;相反,不含稅價對買家有利,對賣家不利。所以采購時一定要注意分清賣方提供的價格是含稅價還是不含稅價,不同價格的簽訂對企業印花稅的繳納額也是有影響的,企業可以通過縮小稅基達到節稅目的。

第二,分清稅法與合同法責任。合同涉及金額大,在簽訂合同時一定要謹慎,當合同中有關稅收的約定與稅法相沖突時,要以稅法為準。例如,一些地產開發商為了促進商鋪的銷量,在宣傳中承諾買商鋪,附送契稅和手續費,在雙方的買賣合同簽訂過程中,也將契稅、印花稅及買賣手續費均由開發商承擔的條款明確寫入,但交易完成后,開發商如果未繳納各項費用,企業則必須按照稅法要求進行各類款項的繳納,并有可能因此被稅務機關處罰。

這是由于稅法與合同法之間沒有互相關系,各自獨立,稅務機關的款項收取是按照稅法執行的,合同中雖約定了由開發商包稅條款,但真正的納稅主體是買房企業。盡管法律上允許開發商代企業繳納契稅等稅費,但當開發商沒有履行代繳義務時,稅務機關追究的是買方企業而不是開發商,并且稅務機關有權按照稅法規定向購房企業追繳稅款及滯納金。因此,雖然對方在合同中承諾負擔稅款,但并沒有法律方面的約束作用,若對方未按照合同約定而偷稅、漏稅,不繳稅的法律責任,還是由購買房屋的買方來承擔。

第三,在合同簽訂中一定要注明索取的是增值稅專用發票還是普通發票,發票稅率約定清楚,發票的品名應該按照應征增值稅編碼開具以及違約應承擔的賠償責任,以避免因簽訂不明確給企業帶來的發票風險及稅收風險。

我國是以票控稅,所以,經濟活動中的發票開具是十分重要的。采購活動發生的時候,采購方一定要及時取得正規發票,讓發票成為維護企業自身權益的有利依據。例如,企業在采購時為了節省2萬元材料費(不開票價格便宜2萬),放棄向購買單位索要材料發票,而是使用發票進行財務報銷,但是由于購買人員忽略了發票開具可以抵扣的稅率,及無法提供合法憑證造成的成本無法入賬等問題,最終導致企業需要繳納未抵扣的稅費和企業所得稅等,合計金額3.8萬元,實際損失1.8萬元。

由此可見,價格的節省和不開發票是兩個概念。企業不但要取得合理的價格節省,而且要取得合規的發票。合規發票是企業合法消費的憑證,不僅是可稅前合法扣除的依據,還是產生任何糾紛時維權爭取利益的有力手段。所以,收取發票一定要與涉稅問題結合起來考慮,要重點留意發票是否真實、發票上所列金額是否屬實、發票上所列貨物名稱是否屬實、發票抬頭是否完備正確、發票專用章是否正確、備注欄填寫是否完備正確、是否遵循“三流一致”的原則。這些都是企業在經營過程中一定要注意的,對于不合規的發票一定要拒收,否則匯算清繳時需要納稅調增,對企業來說是雙重損失。

四、結語

在國家整體經濟下行的大趨勢下,中小企業要快速發展,在管理上就必須將采購等同于銷售加以重視,大力挖掘采購活動中的涉稅籌劃潛力。企業通過對采購環節各節點的管理和籌劃,合理降低企業的成本和風險,達到利潤最大化的目標。

(作者單位為四川省川化新天府化工有限責任公司)

參考文獻

[1] 柴宏波.淺析中小企業稅收籌劃的現狀及改善策略[J].中小企業管理與科技,2017(24):51-52.

[2] 朱建英.淺析企業采購活動中的納稅籌劃[J].商,2016(32):229.

[3] 李敬偉.企業采購環節的稅務管理和稅收籌劃的風險控制[J].青春歲月,2013(20):428+427.

[4] 丁琴,吳迎愷.納稅人在采購環節涉稅事項的思考[J].中國合作經濟,2016(8):57-58.

[5] 鄭家斌.淺談中小企業財務管理中稅收籌劃問題[J].今日財富,2018(22):122.