基于“真實問題情境”教學培養學科核心素養

劉伯洋 劉文蘭

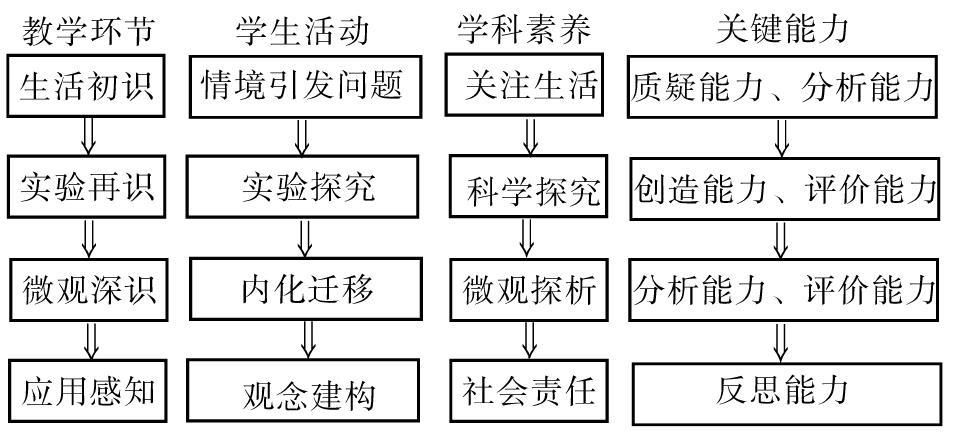

[摘要]真實問題情境的創設為開展“素養為本”教學,幫助學生形成關鍵能力和必備品格提供了有力的保障。以《物質在水中分散》的教學為例,經由“情境引發問題→實驗探究→化遷移→思念建構”這一教學主線,激發學生探究現象背后蘊含的化學原理的欲望,讓學生在生活應用中質疑,進一步激發認知內驅力,在對真實問題的分析、解決過程中形成關鍵能力。

[關鍵詞]真實問題情境;核心素養;學科價值;評價

[中圖分類號]G633.8[文獻標識碼]A [文章編號]1674-6058(2020)08-0063-03

一、問題的提出

教育部制定的《普通高中化學課程標準(2017年版)》提出“重視開展‘素養為本的教學:倡導真實問題情境的創設,開展以化學實驗為主的多種探究活動,重視教學內容的結構化設計,激發學生學習化學的興趣,促進學生學習方式的轉變,培養他們的創新精神和實踐能力。”由此可見,新課程標準對于提高學生學科核心素養提出了明確的建議,而這一建議中真實問題情境的創設為開展“素養為本”教學、幫助學生形成關鍵能力和必備品格提供了有力的保障。下面以滬教版化學九年級下冊《物質在水中分散》的教學為例,談談如何在基于“真實問題情境”的教學中培養學生的化學學科核心素養。

二、基于“真實問題情境”的教學實踐

(一)教學內容的分析

1.教材的地位和作用

溶液是一種重要的物質分散系,是日常生活中見得最多、應用最廣的一類分散系,許多化學變化都是在溶液中進行的。同時溶液作為化學物質的重要組成部分,是繼學生認識氣體(空氣、氧氣、二氧化碳等)、固體(常見的金屬)、液體(自然界中的水)后接觸到的一類成分更為復雜的化學物質。第七章將要學習的酸堿鹽,它們之間的反應幾乎都是在溶液中發生的,因此,溶液及其相關知識也為下一章的學習提供了知識基礎,同時為深入學習分散系的有關知識做好準備。

2.教學重點和難點

在日常生活中,學生已積累了一些物質分散在水中的經驗,對溶液及其用途有一定的了解,但是卻不清楚物質在水中分散的方式和形態,更不了解從化學的視角認識物質分散于水的意義。由此,確定本節課的重點和難點:

(1)重點:物質在水中的分散實驗、乳化。

(2)難點:從微觀角度認識溶解以及物質分散于水中的意義。

(二)教學目標的確定

通過物質在水中分散的實驗認識溶解現象;通過物質在水中方式和形態不同的比較,學會對分散體系進行分類;從分子、離子的角度認識溶解的微觀本質,從而理解溶液的基本特征(均一、穩定的混合物);通過了解溶液在生產、生活中的重要應用,幫助學生體會認識物質、合理利用物質的學科價值。

(三)教學過程的設計

環節一:生活初識分散系

生病時補充的生理鹽水就是將食鹽分散到水中配制而成的;消毒用的碘酒就是將碘分散到酒精中配制而成的;小兒發燒時服用的退燒藥“布洛芬”是懸混液;女士們常用的皮膚保濕乳是乳液;等等。在許多生產、生活的應用中,人們嘗試著把物質分散在水中。

引發思考:人們為什么要把物質分散在水中形成分散系呢?物質在水中分散的過程中會產生哪些現象呢?

設計意圖:借助于學生熟悉的生活應用情境,激發學生的學習興趣,以及探究隱藏在現象背后的化學原理的欲望,激發學生的認知內驅力。

環節二:實驗再識分散系

1.實驗指導:6人一組,組長先進行組內分工,其他組員牢記任務,共同討論注意事項,分工完成實驗。

實驗內容:分別取少量高錳酸鉀、食鹽、蔗糖、泥土、植物油于試管中,分別加2mL-3mL水,振蕩,放在試管架上靜置,觀察并記錄實驗現象。

2.學生實驗,體驗探究過程。

設計意圖:通過真實的實驗觀察、比較,學會對物質在水中的分散系進行分類。(哪些物質分散到水中形成均勻、透明的體系?哪些物質以細小的固體顆粒的形式分散到水中?哪些物質以小液滴的形式分散到水中?)在分組實驗中引導學生學會合作,培養學生基于現象進行分析推理的意識;引導學生建立結論和證據之間的邏輯關系。

環節三:微觀深識分散系

1.設疑引思:高錳酸鉀、食鹽、蔗糖在水中消失了,它們在水中又是以什么形式分散的呢?

2.展示圖片:高錳酸鉀、食鹽、蔗糖在水中分散的微觀示意圖。(引導:我們通過微觀示意圖來找出答案)

3.學生觀察、討論、分析:物質溶解后以分子或離子的形式分散于水中。

設計意圖:宏觀現象與微觀構成相結合,讓學生充分理解物質溶解的現象及特征,理解生產、生活中將物質分散于水中的現實意義,學會從微粒的角度解釋許多化學反應都發生在溶液申的本質原因。

4.內化遷移。

問題1:生活中人們把碘溶于酒精配成碘酒,為什么不直接將固體碘涂抹于皮膚表面進行消毒呢?

問題2:人發燒時補充的0.9%生理鹽水,就是將食鹽分散到水中配制而成的,為什么不直接補充固體食鹽呢?

問題3:為什么許多化學反應都發生在溶液中?

設計意圖:導課時真實問題情境的創設不只是激發學習興趣,它還是解決問題的內驅力,也是體現“教、學、評”一體化的問題素材,是貫穿知識學習全過程的問題線。

環節四:應用感知分散系

1.應用感知1:探究影響可溶物在水中分散速率的因素。

(1)引導探究:在許多情況下,人們希望能夠較快地溶解某些固體,比如使塊狀冰糖較快地溶于水中。請結合生活經驗提出你的建議并說明理由。

(2)學生思考、設計方案、交流分析。

設計意圖:“使決狀冰糖較快地溶于水中”這樣的問題源于生活,貼近學生的實際,難度不大,易于解決,重在引導學生關注生活以及與化學有關的生活問題,立足于生活問題,從化學層面感受溶解在生活中的應用,體會化學源于生活、指導生活的學科價值。

2.應用感知2:不溶性油類物質的分散。

(1)過渡:(展示學生實驗時油分散于水中的試管)實驗結束后,我們如何陜速方便地清洗掉試管壁上的油污?

生:用熱水清洗或在試管中加入少量洗潔精。

(2)學生實驗:在加食用油的試管中滴加數滴洗潔精,振蕩,仔細觀察現象。

設計意圖:以同一實驗為主線,將物質在水中的分散貫穿教學始終,使原有實驗得到二次利用,體現了實驗的簡約性。

(3)建立乳化概念,內化遷移。

問題:生活中女士們常用的保濕乳是加入乳化劑將保濕因子配制成的保濕乳液,這么做的道理是什么?

比較與甄別:乳化與溶解。

設計意圖:讓學生在自學中主動獲取知識,以圖片形式呈現,形象、直觀,便于學生理解乳化的原理。保濕乳等化妝品中乳化的應用,讓學生體會到化學對滿足人們日益增長的美好生活需求所做出的重大貢獻,突出了化學的學科價值。

3.應用感知3:不溶性固體的分散。

(1)貼心資料:退燒藥“布洛芬懸混液”的配制:原料不溶于水,借助助懸劑,使藥物均勻分散,短時間內不沉降,喝前搖一搖即可。

聯系溶液的特點,引導學生思考借助助懸劑配制懸濁液、喝前搖一搖的目的是什么。

(2)學生思考、討論分析、交流反思。

生:雖不能向溶液那樣均一、穩定,但加入助懸劑,有助于藥物均勻分散,短時間內不沉降;喝前搖一搖能使各處藥物分散得相對均勻,有利于按量服用。

師:除了借助助懸劑,是否可以考慮把這些不溶于水的物質溶解于其他物質配成溶液呢?

設計意圖:進一步激發學生的學習興趣,為后面學習物質的溶解性做準備。

三、基于“真實問題情境”的教學實踐反思

其一,真實情境,激趣引思。選取生理鹽水、碘酒、退燒藥懸混液、保濕乳等真實的應用情境,貼近學生的生活體驗,能引起學生的共鳴,激發學生的學習興趣;所選的生活素材分別代表三種分散方式和形態,指向明確,切合學生所學知識。同時,從學生熟悉的事物出發,從已知中發現未知,從熟悉中感受新奇,符合學生的認知規律,能有效激發、保持學生的認知內驅力;情境運用前后一致,既能激發學生的學習動力,又能引發學生深思,促進學生帶著疑問學習,體現了課堂教學的流暢性。

其二,甄選真實情境,落實“素養為本”的教學。真實的實驗操作,為探究“物質在水中分散”提供宏觀現象,圖片呈現物質溶解后的微觀構成,宏微結合認識溶液與懸濁液、乳濁液分散方式的不同,幫助學生理解溶液的特征,落實“宏觀辨識與微觀探析”核心素養的培養。化學與生活密切相關,生活中化學知識的應用非常普遍,精選切合學習主題的應用事實,創設生動的教學情境,為重點、難點內容的突破提供了認知模型。如結合生活經驗:使塊狀冰糖較快地溶于水中,歸納出影響物質溶解速率的一般因素,體會化學規律在生活中的應用,建構模型認知。深度設計課堂教學,有機融合化學學科核心素養,使學生在主動獲取知識的過程中揭示化學現象的本質,厘清變化過程蘊含的原理,增強化學學習的獲得感。

其三,關注生活情境,體會學科價值。化學與人類的衣、食、住、行等密切相關,以日常生活中的化學問題為情境、線索,引導學生對生活現象做出解釋、對生活問題進行解決,在此過程中學習相關化學知識;通過比較可溶物與不溶物在水中的分散方式和形態,從微觀角度認識物質溶解對于生活、生產的意義,進而理解生活、生產中的懸混液、乳液配制的現實意義,從化學視角體會生產中配制懸混液、乳液的技術,加深對化學知識的理解,體驗化學學科對滿足人類對美好生活追求的重大貢獻,突顯化學“認識物質和創造物質”的學科價值,增強學好化學,指導人們合理利用自然資源的信念。

其四,落實評價,提升能力。化學日常學習評價是化學學習評價的一種重要表現形式,以真實問題情境為素材,引發問題,圍繞問題設計教學環節,融合自學、討論、實驗等多種學習方式,讓真實的問題情境成為教的載體、學的素材、評的依據,讓“教、學、評”一體化落地生根。如此教學,定能提升學生解決真實問題的關鍵能力,促進學生化學學科核心素養的形成。