疫情促成長,逆境恰自強

新型冠狀病毒疫情,對國家與個人都是考驗——對國家檢測的是治理體系與管理能力,對個人考驗的是心理承受力,尤其是自我克制力。這是中華民族復興過程中的逆境。對于學生來說,居家隔離是超長寒假的常態(tài)。在此期間,他們了解到很多夾雜著各種情緒的資訊和令人溫暖的抗疫故事,這會對孩子的思想與未來人生產生影響。但逆境也恰是習抗挫促成長的契機。這段經歷應該成為每個身處其中的人的精神財富,并為我們未來的生活劃出一定邊界,應該引領孩子據此形成基因式的基本素養(yǎng)。成功的班會“第一課”,會引發(fā)學生對未來產生想象,對人生產生積極影響。延遲返校的班會“第一課”,需要于抗疫事件與故事中選取素材,以恰當貼切的方式,引導學生總結這場舉國抗疫行動,提升觀察力與思辨力,培養(yǎng)優(yōu)秀價值觀,積淀精神財富。基于此,返校班會“第一課”,需從內容主題、價值導向、開展形式等方面綜合考慮,精心設計。

一、于舉國抗疫背景中篩選素材歸納教育主題

在疫情暴發(fā)、舉國抗疫的時代背景中,教師對疫情期間的資訊審計、篩選、整理,按教育主題歸類,把其研發(fā)為德育課程資源,以備返校后使用。經筆者整理,下面幾個專題可統(tǒng)領疫情中的素材,可為返校后班會“第一課”提供教育主題,也可作為德育課程的資源。

1.走近病毒主題

這是有關新型冠狀病毒肺炎防護知識與技能的科普教育專題,是當前甚為迫切與實用的。這些知識可從權威部門(如中國疾病預防控制中心等網頁上)獲取。也有不少地方印刷了《新型冠狀病毒肺炎防護手冊(最新版)》發(fā)放給居民。這些資料,從簡介新型冠狀病毒病理知識開始,到傳播途徑、易感人群、臨床表現,再到防護知識,包括個人、家庭、公共場所、交通通勤等不同領域的預防重點,到治療方案等,詳細介紹了有關新型冠狀病毒的知識與防護,有助于學生全面了解疫情元兇的復雜性,進而理解舉國抗疫的必要性。與此專題有關的其他傳染病知識,如SARS、鼠疫、流感等內容,可作為拓展探究的學習內容,引導學生走進病毒世界,了解更多關于人類生存與傳染病的知識與歷史。

2.中國力量主題

疫情突如其來,國家下達武漢封城令,緊急調配物資,開展抗疫阻擊戰(zhàn);各省迅速啟動重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件一級響應機制并對口增援湖北各市區(qū);全國萬眾一心,舉國抗疫。在此期間,涌現出大量眾志成城、同心抗疫的感人故事,體現了大國崛起過程中的強大力量與歷史擔當。收集這些事例整合為“中國力量”專題,對學生進行民族、黨、國教育,有必要且時機十分適切!社會主義核心價值觀、制度優(yōu)越性等平時抽象的概念術語,一下子變得十分具體,這些活生生的德育資源,應該充分用好。最為典型的是火神山、雷神山兩所定點醫(yī)院,僅用十天時間建成,其牽涉之廣、任務之重、責任之大,超乎想象。中國人民用鐵一樣的現實,再次向世界展示“中國速度”“中國效率”這些硬核,證明了“中國之制”的優(yōu)勢,其所凝聚起來的強韌之力,讓世界重新認識當代中國,認識中華民族之偉大堅強。此外,多所方艙醫(yī)院的組建與使用,讓十幾億人安居家中并保證日常生活的井然有序,這些都是中國管理層向全世界展示其在國計民生問題上的資源調配能力,折射出當下中國社會組織與個體在非常時期的團結與堅韌。我們的下一代應該對此全面體認,并為之自豪驕傲。

3.抗逆天使主題

這主要是搜集前線醫(yī)務人員在抗疫中的平凡又感人的故事,學習他們對崗位職責的無限忠誠,對社會責任的堅定履行。84歲的鐘南山院士、73歲的李蘭娟院士率領團隊爭分奪秒開展工作,無數一線醫(yī)務人員,用默默的行動堅守崗位,踐行救死扶傷的崇高職責。特別值得一提的是,一大群成長于溫室中的90后醫(yī)護人員,面對來勢洶洶的病毒,他們帶著父母的關切,又懷揣著害怕,卻又義無反顧地主動寫下“若有戰(zhàn),召必回”的馳援武漢“請戰(zhàn)書”,他們用尚屬柔嫩的肩膀,承擔起從死神手中搶救生命的神圣職責,無愧于“戰(zhàn)地天使”之稱號。是一線醫(yī)務人員用他們的血肉之軀,為我們筑起疫戰(zhàn)最前防線,他們是最美“逆行者”。此外,還有眾多的非醫(yī)學專業(yè)志愿者,在防護物資短缺的情況下,堅定地走出家門,穿梭于武漢街頭社區(qū),用自家的車子接送醫(yī)護人員上下班、為醫(yī)院運送物資等,他們也是令人敬佩的“逆行者”。正因為有大量如天使般守護著我們的科研人員、醫(yī)護人員、人民解放軍、志愿工作者等不懈與艱辛的付出,疫情才得以被控制。通過了解他們的故事,讓學生懂得擔當盡責、守望互助的善良與美好。

4.生命生態(tài)主題

此次疫情很可能源于人類大肆捕殺與食用野生動物的行為。由于人類的貪婪,僅此種小病毒,就引發(fā)了世界性的突發(fā)公共衛(wèi)生危機大事件,全社會居家不出,商場停業(yè),企業(yè)停產,學校關閉,國際貿易往來受到嚴重影響,大家驚慌、恐懼、焦慮、壓抑,可病毒依然狡詐異常,疫戰(zhàn)仍舊撲朔迷離!這教訓多么大!生命多么脆弱!這是大自然向人類敲響警鐘:正視人類在自然界的地位,關注其他物種的生存,否則一旦超越了臨界點,報復將會降臨。此專題搜集有關人類因貪欲而大肆捕殺野生動物,導致疾病纏身、動物滅絕、生態(tài)環(huán)境被破壞、人類自身生存受到威脅的事例。例如2003年的SARS疫情,源于吃野生果子貍。2019年5月與11月,蒙古國與我國內蒙古地區(qū)發(fā)生的鼠疫,均源于患者吃用野兔、野鼠等動物。學生需要明白,大量捕殺野生動物、海洋生物等行為,是對其他物種生存權利的肆意剝奪,最終將導致大自然、動物對人類的報復。聯(lián)系正在經歷的新型冠狀病毒肺炎疫情,通過生態(tài)生命專題的學習,啟發(fā)學生深思人與自然之間的關系,與其他物種的關系,與自身生存環(huán)境的關系。

5.心理自助主題

這個專題是引導孩子識別自己的心理問題,學會調適與求助。突如其來的新型冠狀病毒復雜異常,在網絡與自媒體的作用力下,更顯撲朔迷離。各種未經嚴格核實的信息迅速傳播,加上認識病毒需要時間,且存在擴散的風險,人們恐慌、焦慮、質疑、抑郁,這種消極情緒具有傳染性,會導致家庭彌漫在不良的情緒中。心理尚未成熟的孩子,受沖擊更大。如家長不懂得緩解自身的心理問題,加上開學延遲,線上學習需要適應期,這累積起的問題,都會對孩子的心理健康產生較大影響。處理不好,不良心理可能會延伸到返校后的學習生活中。班主任需要及時識別孩子的心理疫情,引導他們疏導問題,緩解困境。搜集有關疫情心理調適指南、兒童心理調適指導等資料,開展主題教育,很有必要。有不少心理專業(yè)學者專家,及時編寫了中小學生防疫心理調適手冊、特殊時期的家庭教育指南等,既提供了孩子可能遇到的心理問題,也為家長與教師的引導工作提供了專業(yè)意見。教師需善用這些資料,做好教育引導工作。

6.守望相助主題

這個專題主要是搜集人們發(fā)揚“一方有難,八方支援”精神馳援武漢的感人故事。教師可從三個角度對這些故事進行整理,一是國內社會組織團體的捐資贈物,二是國際政府或社會機構以官方或民間的方式對抗疫工作的支持援助,三是平凡的個體以力所能及之力對抗疫工作的付出。這些感人故事,散落在各類公眾號中、各新聞網頁里、各人的朋友圈里。它體現了人類作為同一族類,面對生存苦難時互相守望、抱團取暖的悲憫情懷,它溫暖著每一個人的心,使國人對疫戰(zhàn)的最終勝利抱堅定信心,它激發(fā)更多的勇氣、善良、力量、擔當,鼓舞大家眾志成城,堅守疫戰(zhàn)崗位,直到最后的勝利。讓孩子讀這些故事很有必要,他們定能受到熏陶感染,激發(fā)起對人性、對未來更好的想象。

7.警示告誡主題

這個專題主要是搜集疫情期間人們所作所為的一些負面案例,例如哄抬物價、隱瞞旅行史造成病毒擴散、以售賣口罩為名實施詐騙、不戴口罩妨礙公共安全、不聽勸返強沖交通關卡、造謠傳謠等。讓學生明白,在生活的世界里,人與人之間,除了互傳暖意與關懷,還有自私與欺詐。有那么一些人,他們沒有期待中那樣美好,會迷失于一己私欲,或利用別人的善良進行欺詐,或罔顧他人與集體利益為所欲為。這些人雖然是極少數,但影響極壞,我們需擦亮眼睛,了解其違法亂紀行為對他人和社會產生的危害;要提高警惕,學習分辨,看周圍是否有人有這樣的行為,引以為戒。學生通過學習這一專題,樹立起嚴肅的道德法制觀念,懂得無論何時都要遵紀守法,遵守社會公德。大是大非面前要堅定立場,拒絕誘惑,最終成為法治社會的優(yōu)秀公民。

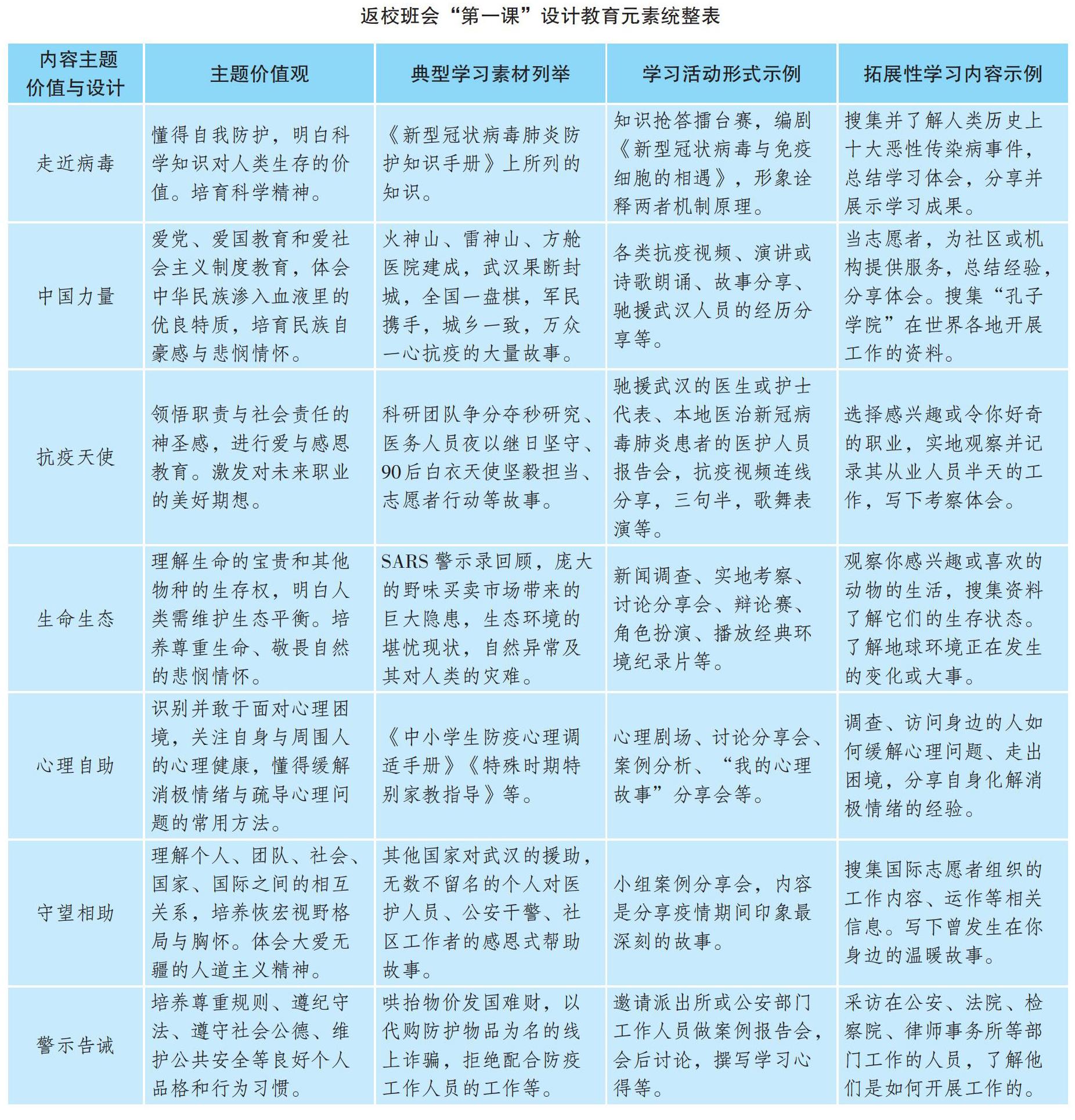

以上疫情期間的社會世情,蘊藏著豐富的德育課程資源,如果能很好地利用,于教者、于家長、于學生、于社會,都能受益。班主任從疫情資訊中篩選出素材,歸類成如上教育主題后,需進一步提煉材料的價值觀,然后再選擇合適的形式,設計班會“第一課”的程序,以確保把內容學習與價值觀培養(yǎng)落實到位。以表格統(tǒng)整學習內容、學習(活動)形式、核心價值等元素更明晰。(見下表)

二、選擇適切的模式方法培育主題價值觀

疫后返校的班會“第一課”能否取得預期效果,除需圍繞德育目標篩選學習資源外,還需選擇合適的模式與方法,精心設計育人過程,落實主題價值觀的培育任務。根據對學習內容理解深度與廣度,班會“第一課”的設計模式可遵循兩種思路。

1.專題探究模式

即抓單一重點主題,以多樣的活動形式,深耕內容與特定價值觀,其他的主題與價值學習則作為課后拓展任務進行逐一探究。這一設計的優(yōu)點是能夠把某個專題的內容及價值觀領悟透徹,后續(xù)作為拓展探究的學習主題,也可發(fā)揮孩子的主動性,對疫情期間的德育資源,能起到“以小窺大”“以點帶面”的作用。缺點是課堂上學生對其他主題或僅能略為了解,未能關注到位,后續(xù)對其他專題的學習需要繼續(xù)著力。

2.綜合研討模式

這是在一節(jié)課內關顧所有主題的學習。課前給學生提供學習專題菜單,讓學生分小組選擇不同專題進行合作學習。課堂上各小組分享所得,教師做總結提升,后續(xù)的班會再對每一學習主題逐一深耕學習。這一設計的優(yōu)點是能夠充分發(fā)揮學生自主參與性,各小組對某主題的了解比較深入,分享時可令學生對所有學習主題的理解均有大概了解,起到“以宏統(tǒng)微”“繪點成面”之作用。不足之處是課堂上對各主題的學習易流于泛泛之淡,或未能深入、多角度理解價值主題。

班主任可根據學情,選擇其中一種模式開展班會“第一課”。無論選擇哪種模式,班主任均需遵循“課前細準備,課堂務深化,課后需拓展”的原則,精心籌劃教育的全過程,以達到預期教育目標。

首先,學生返校前一周,班主任先在家長群宣傳這一課的重要意義,告知家長這堂班會的上課模式、主題內容、程序框架等,請求家長盡量配合,指導孩子搜集資料做好準備工作。同時,線上向學生布置任務,包括搜集哪方面資料、分組、制作道具、排演等,要求每一個學生均需認真準備,返校當天把準備的東西帶回校。此外,班主任還需預先協(xié)調資源,準備好上課所需要的必備素材。例如聯(lián)系做報告的人員、編制劇目與排練等。

其次,學生返校的當天,班主任需在上課前精心布置教室,務求教室的環(huán)境擺設更切合班會的主題與學習模式,使學生一踏進教室就能感受到濃厚的教育氛圍。接下來,班主任根據已設計好的模式,調動學生積極性,師生傾情投入演繹“第一課”。在此過程中,教師需視學情的變化走勢,應用教育智慧捕捉動態(tài)生成性教育資源,引導學生用換位思考、辯論式對話、角色體驗、共情體諒等方式進行深度學習。

再就是班會結束前,班主任需向學生明確課外拓展學習的內容、形式、效果要求、評價標準、時間安排等。之后定期引導、監(jiān)督、評估后續(xù)的學習,展示學習成果,并且把這些工作融入常規(guī)性德育事務中,力促由班會第一課開啟的價值學習之旅,在延伸中深化、植根。唯此,方可真正引領學生慢慢把疫情期間的所有歷練,沉積為精神財富,內化為基因式素養(yǎng)。

謝光靈?? 教育部委托華南師范大學主辦的《中小學德育》雜志社副社長兼總編室主任,華南師范大學基礎教育培訓與研究院工會主席,中國教育學會班主任專業(yè)委員會副主任委員。