民國時期《法文初范》的文獻價值與修復

佟燕華

摘 ? 要: 本文在梳理民國時期文獻界定的基礎上,分析其存藏保護現狀、破損成因,闡述《法文初范》的文獻價值,以具體的修復實踐,探索民國文獻保護與修復的原則及特點,推動民國文獻修復技術與理論的整體發展。

關鍵詞: 民國時期文獻 ? 法文初范 ? 文獻價值 ? 修復

1.引言

我國大型圖書館民國時期文獻80%酸化脆弱。一些圖書館已經禁止民國文獻的借閱,許多文獻不能掃描、影響了研究者的使用及數字化的推進。2012年國家圖書館啟動“民國時期文獻保護計劃”,搶救處于瀕危狀態的民國文獻。

2.民國時期文獻概述

2.1關于民國時期文獻界定的討論

2011年5月國家圖書館在西安舉辦的“民國時期文獻保護工作座談會”中,多數與會專家認為“民國時期文獻是形成于1911年至1949年這一特定歷史時期的各種知識和信息的載體,包括圖書、報紙、手稿、期刊、票據、輿圖、檔案、電影、老照片、唱片等”[1]。1978—1986年出版的《民國時期總書目》中,對于收錄民國時期文獻的時間界定是1911—1949年9月在我國出版的中文圖書。2011年中國社會科學院近代史研究所編纂的《中華民國史》的論述時段為上起1894年孫中山創建興中會,下迄1949年中華人民共和國成立。2012年國家圖書館的《全國民國時期文獻保護試點單位申報書》中,普查面涉及了不同語種不同載體的民國文獻。在《論民國文獻的界定》中,曾研、袁佳紅、王志昆就民國文獻的時間界定、出版地界定、語種界定、載體形式界定等進行了探討,并提出“1912年前現代印刷平裝中文文獻、1912年前現代印刷平裝外文文獻、1912年后古代雕版線裝文獻是否納入民國時期的文獻范圍的意見和看法”[2](142-148)。民國時期大量的進步書刊、紅色革命文獻、手稿等文獻其價值不在古籍善本之下,有“新善本”之稱。隨著時間的推移,有學者就古籍下限時間的認定提出“緊承晚清的民國文獻保護也應列入與古籍同等的級別”。目前,民國時期文獻沒有嚴格意義上的界定,隨著我國“民國時期文獻保護計劃”的深入實施,其概念的內涵與外延將會得到進一步界定與完善。

2.2民國時期文獻的存藏保護現狀

我國民國時期文獻總存藏量超過了存世的古籍總量,存量超過50萬冊(件)的有國家圖書館、南京圖書館、上海圖書館。超過20萬冊(件)的有廣東中山圖書館、吉林省圖書館、重慶圖書館。其余各省市圖書館、博物館、檔案館如四川省圖書館、河南省圖書館也均在10萬冊(件)左右。北京大學、北京師范大學、復旦大學、南京大學、河南大學圖書館等高校圖書館也具有一定的收藏規模。這些文獻反映了我國西學東漸的進程,記錄了民族自覺自立意識的覺醒。

國家圖書館收藏有民國時期文獻12萬種約88萬件(冊)。根據民國文獻獨特的歷史文物價值、文化價值、特殊裝幀形態進行分類專藏,采取冷凍殺蟲、充氮封存等保藏措施,并根據文獻紙質老化程度進行搶救性修復,近年來陸續添制更換無酸檔案盒、紅木書盒等裝具改善存藏環境。南京圖書館民國時期文獻約70萬件(冊),書庫由鋼筋混凝土整鑄而成,采用密集式書架,書架間置放樟木板,具有密封隔熱阻燃、防灰防光防蟲防霉等作用[3]。上海圖書館民國時期文獻種類收藏豐富,除圖書報紙期刊外,還征集收藏有名人手稿、地圖、傳單、海報、年畫、郵票等約100多萬件(冊)[4](235-242)。書庫常年恒溫恒濕,文獻根據裝幀類別用德國無酸紙信封、無酸卡紙板盒、楠木盒保存,并選用數種高效擬除蟲菊酯研制成“防蠹紙”,夾入珍貴文獻中以防蟲蛀。目前,隨著國學文化的不斷升溫,國內外對民國時期獨特的經濟、政治軍事、思想流派、文化藝術的研究日益深入,《國學基本叢書》《四部叢刊初編》《文藝批評論》《宇宙風》等民國文獻的史料價值和學術價值彌足珍貴,對民國時期文獻做好修復保護工作,還原它們的時代風貌迫在眉睫。

2.3民國時期文獻的破損成因

公元十九世紀末,西方機械造紙、新式印刷術回傳入中國。“紙壽千年”的傳統手工紙,演變為大量以稻草、木漿為原料的機械造紙,因其制造快捷、成本低廉,極受時人推崇。西方現代鉛印式工業平裝、精裝書逐步替代了中國傳統手工線裝書。這些機械化大生產的洋裝書經濟適用,單葉雙面印刷節省紙張,非常適合當時新文化的傳播。在這一過渡時期,制漿工藝尚未成熟、造紙材料混雜。廉價快捷大批量的機械造紙生產中,紙張成分里的木質素和其他雜質沒有經過傳統手工造紙的日光氧漂這一環節,在造紙過程中始終無法去除而一直殘留在紙張中。由于木質素的化學性質不穩定,被氧化后會形成酸性物質,與空氣中的水分發生化學反應,使紙張中纖維素的氫鍵斷裂,從而破壞紙張的強度[5](110-115)。此外,添加的明礬、松香、氯等化學物質,以及保存環境不當、微生物侵蝕等因素都加速了紙張的酸化脆化。民國時期文獻的紙張強度普遍較低,長時間易氧化變脆,紙張保存壽命是50—100年,以致百年后的民國時期文獻,比留存年代久遠的古籍線裝文獻還脆弱。

近百年來,現代科技帶動書寫、印刷、出版各領域的發展嬗變,民國文獻收藏量日益減少,因其珍貴,社會各界關注度也在逐年提高。各博物館、檔案館、圖書館都非常重視民國文獻的收藏與保存。經歲月侵蝕,我國現存各類民國時期文獻紙張的顏色逐漸變深,書寫墨跡的顏色逐漸變淺,書籍的封面封底均與書芯分離脫落、書葉四周邊緣氧化為黃褐色發脆,書脊殘損甚至遺失。一部分西式半皮裝書背處殘缺與封面封底紙板分離,封面版殘缺斷裂,書芯散開不成貼,書腦處有銹漬污漬并撕裂破損,書脊處原動物膠失效,書葉表面有污漬、折痕、水漬、撕裂變色等狀況,金屬殘留、有害化學物質、管理保存不當致使紙張脆化酸化嚴重、翻動起來碎片紛紛掉落。自2012年起國家圖書館對民國文獻的紙張酸堿度進行測酸試驗,結果顯示PH均值為4,后又對民國文獻的墨跡材料、原始裝具進行了一系列的科學檢測,近年來一直探索與實踐文獻紙張去污加固、字跡恢復、更換無酸紙袋等搶救性修復措施。

3.《法文初范》的文獻價值

鴉片戰爭后國門打開,各地逐漸設立通商口岸、租界銀行,西方學說大量傳入中國,商人、留學生、外交官員較早開始接觸西方文化。諸多西方語言中,以法文運用最廣泛。各國立約,除用本國語言外,還必須旁列法文以示鄭重。清政府為適應時局變化、積極推行洋務運動,開始在各地成立新式學校培育人才,師夷長技以制夷。光緒皇帝曾多次下旨,令各郡邑鄉集多設學堂,兼授中西學問,尤其以西方小說的譯介為重。光緒二十四年戊戌春至仲秋,清朝大臣張駿聲選自“法國數名家文范,摭其要譯以華文,彚為一編,作為初學之津梁”[6](3-5),編譯成《法文初范》,為初學法文提供語言規范。此書仿照西方書籍裝幀,為西式半皮精裝雙面鉛印本。書中文字序和凡例“華字自右至左直行直讀,西字則自左至右橫行橫讀”[6](3-5),華文譯文“自左至右橫寫,仿泰西法”排列。作者在序中稱:“讀是書,則知法文義例之所在,由是循序而進,探諸家之精蘊,其成就之速,當不在西人之下。”[6](3-5)《法文初范》集中西文化融合之光,曾經是“西學東漸第一校”上海徐匯公學的法語學習教材,它提高了國民素養,沖擊著封建制度和舊的生活方式,使國人對于世界社會文化的看法發生了改變。

4.《法文初范》修復記述

4.1修復前原狀

此書書葉為道林紙雙面文字,金屬活字鉛印,西式半皮紅色漆布面鑲書脊硬精裝,封面材料為黃紙板,書脊缺失,書長18.5cm寬12.5cm厚1.5cm,書脊處原動物骨膠已失效,要徹底清除。(如圖1)

4.2制定修復方案

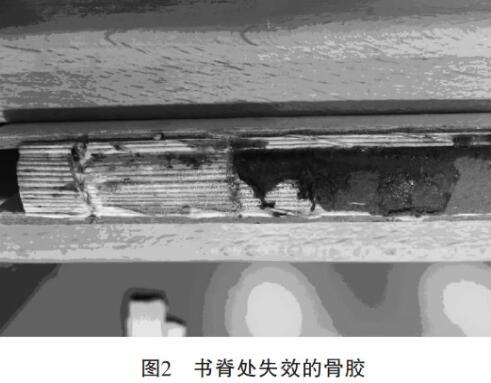

本書書芯為西式鎖線裝訂,沒有散葉,書腳有輕微磨圓,無須修復。重點是恢復書脊連接和前后封面與護葉的連接。遵循修舊如舊原則、適當性原則、安全性原則,在保證書脊無損的前提下,去除書脊處骨膠,做書脊,連接前后封面版。(如圖2)

4.3修復特點

4.3.1書脊處骨膠的去除

西方文獻裝訂常施骨膠,用于園背精裝圖書的書脊定型,但遇水膨脹干燥后易脆裂,強度降低與被粘物脫離[7](48-52,159-165)。準備物品:甲基纖維素(MC)濃度4—6%,或厚小麥淀粉糨糊。糨糊去舊膠其水分容易殘留在書脊處,造成修復時的二次傷害,此次改用甲基纖維素,較糨糊水分少。平頭尼龍筆、漿碗、潤毛巾、口腔器(調粉刀)、起脊架。將MC涂抹于書脊上,等待其浸潤軟化一段時間后刮除。清理書脊揭取時盡量完整保留書脊信息,要把殘余骨膠刮除干凈,刮時力度適中,不能傷到書籍紙張。

4.3.2書脊與封面連接

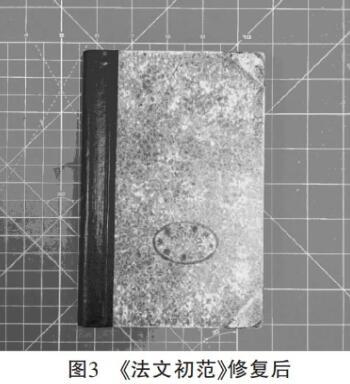

刮除干凈后,用韌性好的皮紙或日本紙漿背,制作書脊漆皮布,尺寸長度:封面版的長度+(1.5cm—2cm)*2,寬度以原破損漆皮布尺寸+0.7*2。將原前后封皮斷開處邊緣截面剖開,剖開過程中應將調粉刀插入紙板的表層下面,不破壞封面。剖開處需處理平整,不可有大顆粒紙板屑。將糨糊涂于新書脊前后長邊與原封皮剖面及封面板,涂抹均勻且勿漏漿,分別嵌入粘貼,用吸水紙墊壓或骨刮壓實。然后在書頭書尾回折處從中間分割一刀,將封面板打開使書脊背部空出,并于回折的封面布上涂滿糨糊,用調粉刀或小骨刀將封面布回折粘貼、壓實。書芯前后新縫制兩張環襯,把封面板在120度—130度打開,在環襯紙上涂抹糨糊,拿起環襯紙貼在打開的封面板上,先粘結封面板與書芯的接口處,接口處用手或骨刀壓實,再粘結環襯其他部位,粘上后用骨刀輕輕刮平。等環襯徹底干燥后再合上封面板。(如圖3)

5.結語

“中華民國”此百余年值得后人記述的歷史時段,是距離當下最近,對于當今中國發展具有歷史啟迪的時段,對于二十世紀前半葉的中國有著深遠和持久的影響。許多民國時期的文獻,體現了當時豐富的社會進步思想和革命求索精神。我國民國時期文獻的保護與修復尚處于起步階段,業界應鼓勵加強修復實踐研究,發揮圖書館民國文獻保存與傳遞的職能,為民國文獻的長久保存和積累打下良好基礎,最大限度地減少民國文獻信息資源損耗,避免我國悠久的文獻歷史出現民國時期的斷層,促進我國“民國時期文獻保護計劃”的順利進行。

參考文獻:

[1]馬子雷.國圖報告獻策民國時期文獻保護[N].中國文化報,2011-5-19.

[2]曾研,袁佳紅,王志昆.論民國文獻的界定[J].圖書情報工作,2014,19(10).

[3]全勤.呵護文化典籍守望歷史文明——南京圖書館古籍書庫建設[EB/OL].http://news.dahe.cn/2012/06-12/101336297.html.

[4]大學圖書館服務創新的探索與實踐編纂委.變革與發展:大學圖書館的探與實踐[M].杭州:浙江大學出版社,2017.

[5]林明,張珊珊.民國時期文獻修復技術探討[J].圖書館論壇,2015(12).

[6]張駿聲.法文初范[M].上海:上海徐家匯土山灣印書館,1904.

[7]林明,周旖,張靖.文獻保護與修復[M].廣州:中山大學出版社,2012.

基金項目:河南省高校人文社會科學研究一般項目(編號:2021-ZZJH-040)《古籍修復技藝的非遺傳承與創新實踐研究》;河南省非物質文化遺產科研課題(編號:20HNFYB47)《河南省非物質文化遺產視域下古籍修復技藝的傳承與發展研究》階段性成果。