損傷控制性外固定架在脛骨中下段開放性骨折治療中的應用

陸恩武

【摘 要】目的:探討損傷控制性外固定架(DCEF)對脛骨中下段開放性骨折患者的應用效果。方法:將我院82例脛骨中下段開放性骨折患者依據不同治療方法分入對照組和觀察組,每組41例,對照組采取傳統的外固定架(TEF)方式,觀察組實施DCEF方式,對比兩組患者臨床觀察指標及術后并發癥發生情況。結果:觀察組患者的手術操作時間比對照組短,二期確定性手術時間間隔比對照組長,膝與踝關節功能評分優良率比對照組高(P值<0.05),兩組患者皮膚壞死概率無統計學意義(P值>0.05),但觀察組針道感染及切口感染發生率比對照組低(P值<0.05)。結論:對脛骨中下段開放性骨折患者應用損傷控制性外固定架效果顯著,可縮短手術時間,減少術后并發癥發生率。

【關鍵詞】損傷控制性外固定架;脛骨中下段開放性骨折;應用效果

【中圖分類號】R687.3 【文獻標識碼】B 【文章編號】1002-8714(2020)03-00-01

前言:對于諸如開放性股骨骨折、開放性脛骨骨折等開放性骨折患者而言,其致傷原因多與高空墜落、交通意外等高能量損傷,常合并多發傷,因此患者極易在受傷后出現休克、低體溫、代謝性酸中毒、凝血功能障礙等不良并發癥,若能在其受損的早期階段及時采用簡易有效的治療措施,則可較大程度上控制病情發展,改善患者預后[1]。為進一步觀察損傷控制性外固定架(DCEF)的應用價值,本文擇取了82例脛骨中下段開放性骨折患者進行研究,具體研究內容如下。

1 基礎資料及治療方法

1.1基礎資料

擇取我院82例脛骨中下段開放性骨折患者(2014年2月~2019年2月)作為研究對象,依據不同的治療方法將其分為對照組和觀察組,每組41例。其中對照組男:女=23:18;年齡(45.3±15.9)歲;骨折Gustilo分型:A型:B型:C型=15:19:7。觀察組男:女=25:16;年齡(45.8±16.1)歲;骨折Gustilo分型:I型:II型:III型=16:18:7。組間資料對比,P>0.05。準入標準:①確診為脛骨中下段開放性骨折患者,且臨床資料完整,能夠接受1年以上隨訪;②自愿參與本研究的患者。剔除標準:①閉合性脛骨骨折、合并距骨骨折、距下關節脫位等疾病的患者;②一期接受內固定手術的患者。

1.2治療方法

兩組患者均接受清創、組織血液運行情況評估和骨折有限內固定等治療,隨后分別采用不同的外固定架方式穩定骨折。

對照組采用傳統的外固定架(TEF)方式:選取5.0毫米骨針,采取單邊單平面或組合式跨關節構型從患者骨折兩端的前內側進針,對其實施半針固定,并調整好骨折對線,將連接桿接上骨釘。

觀察組采用DCEF方式:選取5.0毫米骨針,于脛骨兩側干骺端內側分別進行半針固定,若骨折靠近踝關節,則采取跨關節構型將跟骨和第一跖骨基底進行半針固定,利用牽引原理恢復骨折對線,并通過軟組織張力將骨折端穩定,最后將連接桿接上骨釘。

1.3觀察及評估指標

1.3.1臨床觀察指標對比

包括手術操作時間、二期確定性手術時間間隔及膝與踝關節功能評分,其中膝與踝關節功能通過Johner-Wruhs標準進行評定,可分為差、尚可、良、優4個等級。

1.3.2術后并發癥發生情況對比

包括皮膚壞死、針道感染及切口感染三項。

1.4統計學

本次研究中所有數據均通過SPSS20.0軟件進行統計分析,其中計數資料以(%)作為代表,通過卡方進行檢驗;計量資料以(x±s)作為代表,通過t進行檢驗。P<0.05表示對比結果存在統計學意義。

2 結果

2.1臨床觀察指標對比

對照組患者的手術操作時間為(19.6±4.1)min,二期確定性手術時間間隔為(11.0±15.0)d,膝與踝關節功能評分優良率為70.73%(29/41);觀察組患者的手術操作時間為(12.8±4.9)min,二期確定性手術時間間隔為(18.0±14.0)d,膝與踝關節功能評分優良率為95.12%(39/41)。兩組患者的手術操作時間、二期確定性手術間隔時間和膝與踝關節功能評分優良率均存在統計學意義,T值=6.815、2.184,卡方值=8.613,P值=0.001、0.032、0.003。

2.2術后并發癥發生情況對比

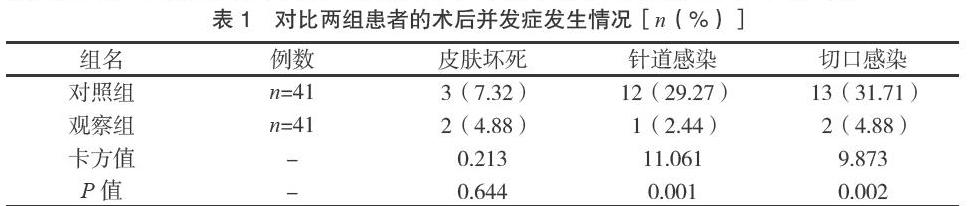

如表1,兩組患者術后皮膚壞死概率對比無統計學意義,P>0.05,但發生針道感染和切口感染的概率存在明顯差異,比較具備統計學意義,P<0.05。

3 討論

損傷控制性骨科屬于當前臨床常用于開放性骨折患者的治療理念,其治療手段主要采用外固定架來幫助患者患肢獲得早期穩定,從而為其進一步的治療提供有利條件[2]。

以往TEF主要從骨折鄰近位置進針,有較大概率會造成軟組織損傷、傷口感染等不良后果,且針道容易影響手術視野,導致確定性手術時機延誤。相較而言,DCEF具有較多的治療優勢,包括:①進針位置遠離骨折端,更利于術者操作;②利用牽引原理的大跨度外固定架可通過軟組織張力來達到肢體穩定,雖犧牲了部分的肢體穩定性,但更利于手術的進行;③避開了受損及二期手術區域,有利于降低感染的概率[3]。由本文數據對比可知,相較于對照組,觀察組患者雖然二期確定性手術時間間隔較長,但術后發生針道感染和切口感染的概率更低,膝與踝關節功能評分優良率也更高,說明DCEF的治療效果更佳,安全性也更高。

總而言之,對脛骨中下段開放性骨折患者應用DCEF治療效果顯著,可縮減手術時間,減少不良反應的發生,值得推廣。

參考文獻

[1] 宛磊,代彭威,王偉.創傷骨科應用外固定支架在損傷控制性治療中的修復效果[J].中國傷殘醫學,2016,24(23):57-58.

[2] 楊曉宇,郝斌,樊濤,馬甲升.鎖定鋼板外置治療開放性脛骨中下段骨折效果觀察[J].寧夏醫學雜志,2017,39(7):613-614.

[3] 李穎,楊俊生,楊智偉,童梁成,蔣繼亮,李力毅,閆浩,汪劍齡,周勝,彭賽.損傷控制性外固定架在開放性脛骨中下段骨折治療中的應用[J].中國骨與關節損傷雜志,2019,34(6):641-643.