新冠肺炎疫情中的“鐘南山”現象解析

莊莉紅

庚子初的新冠肺炎疫情,鐘南山院士成了神一樣存在的人物,被推到全國乃至全世界的面前。這個在2003中國抗擊非典疫情中橫空出世的呼吸疾病領軍人物,在84歲高齡再一次披上戰袍,逆向而行,深入疫情的中心城市——湖北武漢,與傳染病專家、疾控中心組成新冠肺炎專家組,積極響應習近平總書記的號召,共同領導了新冠肺炎的中國保衛戰。鐘南山的言行舉止備受國人關注,數次上了微博熱搜,被人們譽為“國士無雙”、疫情中的“定海神針”。

如今,疫情已經得到有效控制,傷痕累累的中國即將迎來這場看不見硝煙的戰爭曙光,痛定思痛,我們既要反思前期疫情管理中的疏漏和教訓,也要總結成功的經驗和體會,以期更好地完善突發性公共衛生危機的管理體系。我們在感念鐘南山院士付出的同時,也要深入挖掘由“鐘南山”現象背后的輿情原因。

一、源起信任危機

有關研究表明:專業知識并不是決定誰最值得信任的決定因素。在此次疫情中有不少醫療體系高級別甚至院士參與其中,但類似衛健委王廣發、疾控中心的高福等言行不一乃至自食苦果等行為寒了百姓的心,造成了老百姓對政府以及政府主導下的官方媒體產生了信任危機。人們甚至不再相信科學家了,并不是質疑科學家的專業知識,而是質疑科學家是否與其有著共同的利益。信任既是一個認知過程,也是一個社會過程。它不僅取決于信息的接收質量,還取決于傳播者的特征、社會角色及其與受眾的關系。因此公眾渴望知道真相,渴望獲得真實的關于突發性公共衛生危機的溝通,這甚至比了解專業知識要重要3—4倍。

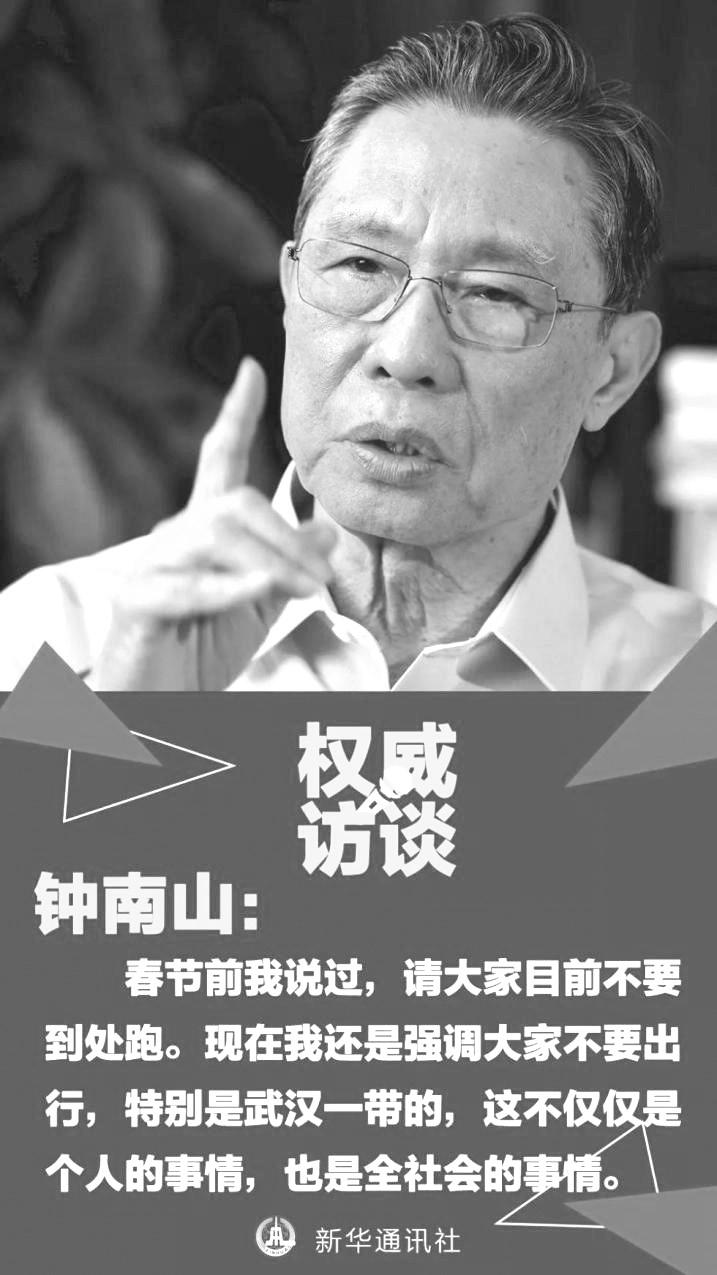

而鐘南山的兩次挺身而出,滿足了公眾的知情權,因此獲得了民眾的認可與信任。2003年的非典期間,北京召開了關于SARS的新聞發布會,鐘南山被記者問到“是不是疫情已經得到控制”時,鐘南山說:“現在病原不知道,怎么預防不清楚,怎么治療也還沒有很好的辦法,病情還在傳染,怎么能說是控制了?我們頂多叫遏制,不叫控制!連醫護人員的防護都還沒有到位。”頓時場面嘩然。“非典”的真相自此才一點點向公眾揭開。這次的新冠疫情,2020年1月20日鐘南山出現在央視《新聞1+1》欄目中,證實了“有人傳人現象”和“有醫務人員感染”的情況,一夜之間,改變了武漢當地媒體普遍缺位的失聲情況,從而進入了多方參與、多元角逐的媒體表現階段。鐘南山的發言,證實了人們之前的猜測,也由此拉開封城抗疫的序幕。

因此,研究這兩次突發性公共危機事件,鐘南山都是輿情的關鍵,是百姓重拾對專家、對政府信心的轉折點。

二、滿足公眾“醫者仁心”的形象期待

《現代漢語詞典》里對“形象”一詞是這樣解釋的:“能引起人的思想或感情活動的具體形狀或姿態。”而“形象期待”最初源自于德國接受美學家姚斯(Has Robert Jauss)提出的“期待視野”里的一個層次而被人們所認知,指的是“由于作品中某種特定形象而引發的期待指向”,這種期待表明,作者在開始接觸某種形象時,希望看到與某一人物性格和某些情感相一致的氛圍。即讀者由于作品中的某種特定形象而引發的期待指向。這種指向,意味著讀者希望從初次接觸到的形象和情境中,看到某種符合人物性格特征或符合某種特定情緒的氛圍的展示與渲染。

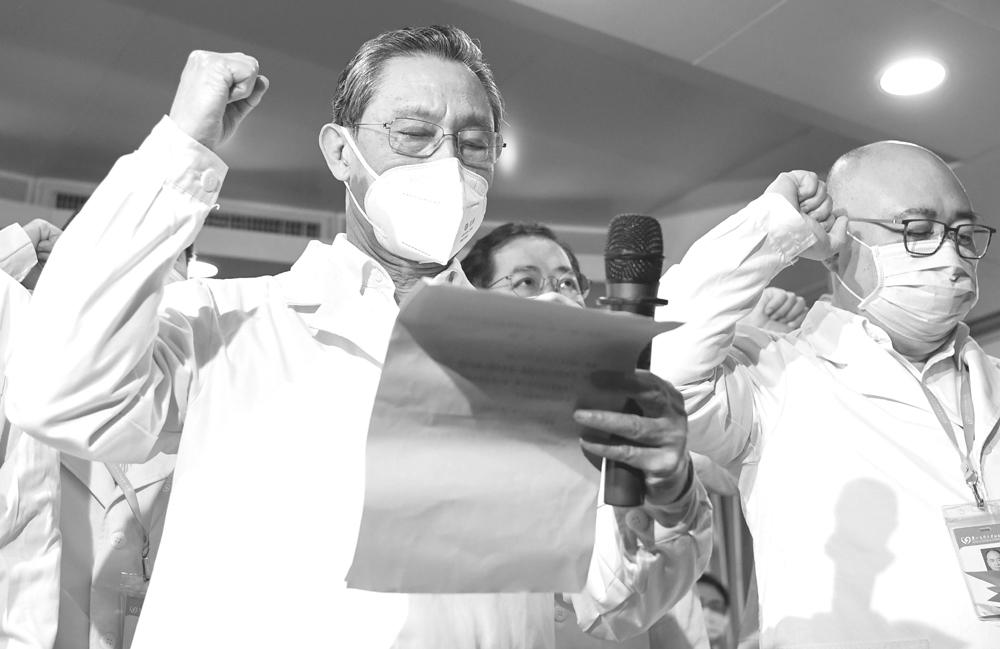

非典時期,鐘南山面對未知病毒而毫不猶豫地說:“醫院是戰場,作為戰士,我們不沖上去誰上去?”主動請纓收治危重病人,全力以赴制定醫療方案,甚至抓起人工氣囊為病人輸氧。在他的帶動下,醫護人員擰成一股繩,以大無畏的獻身精神而為世人所矚目。而今,已經84歲高齡的鐘南山,一直活躍在救死扶傷的疫學前沿。在新冠肺炎疫情發生之后,義無反顧地連夜搭乘高鐵,深入到武漢重災區,走訪金銀潭醫院和疾控中心,了解和掌握疫情發生的一手資料,和其他專家共同制定并不斷更新有關新冠肺炎的診療方案,為人民置自己生死于度外的“醫者仁心”再次躍然紙上。各地醫護人員“不計報酬、無論生死”,主動請纓援鄂奔赴在疫情的最前線,前后兩千多人被感染,以身殉職者數百人,譜寫了一幅幅悲壯的抗疫畫卷……同樣是新冠疫情,香港地區醫護人員裹脅著政治目的的罷工,二者形成強烈的對比,也更凸顯出以鐘南山為首的白衣天使們精神的可貴!

三、民選的輿論領袖

關于輿論領袖,也有稱之為意見領袖。這一概念,源自于社會學家拉扎斯菲爾德于1944年在《人民的選擇》一書中所提出的。輿論領袖又分官方輿論領袖和民間輿論領袖兩類,前者主要表現為主流媒體,如《人民日報》、“新華社”“中央電視臺”等,而后者主要體現在社交媒體和自媒體上,如微博大V和熱門自媒體等。在一些國際場合,由于少數國家或國際組織長期以來對中國政府存在政治制度上的偏見,致使我國主流媒體層面的官方輿論領袖往往不受關注。2020年2月新華社甚至不被美國認可為“媒體”,而被認為是“外交使團”,要求削減駐美記者數量等等。因此,民間輿論領袖反而具有某種相對的優勢,特殊情況下傳遞出了中國聲音。

鐘南山之所以能夠成為輿論領袖,不是因為自媒體,而是因為被民眾自發自覺自愿地給頂上去的。原因有三:

(一)專業的權威性

解決和控制危機事件,不僅是政府部門的工作,還需要民眾的大力配合,請有關領域的專家學者分析事件原因、發展趨勢、可能結果、介紹防范措施等方面知識,還有心理學特別是社會心理學方面的專家幫助人們辨別信息的真偽,排解心理壓力,掌握處理人際關系與社會關系的技巧,對由于危機而引發的心理異常等現象進行診療,這對于提高人們的心理防御能力,緩解心理壓力,克服精神障礙,消除危機帶來的精神后遺癥,能起到政府領導人所不能起到的作用,而且又可以避免由于領導人說錯話所造成的社會不良影響,即使專家學者不一定正確,但可以作為“百家爭鳴”的觀點講話。

作為中國頂級的呼吸疾病專家、非典時期的領軍人物、工程院院士鐘南山多次與外國媒體打交道,如2月11日的路透社獨家專訪,3月3日至4日又與歐洲呼吸學會候任主席安妮塔.西蒙斯進行了視頻連線,介紹中國的抗疫成果和經驗。在老百姓心目中,凡有鐘南山出面的場合都成了大家關注的焦點,他所建議的也都成了老百姓自覺奉守的法則。例如鐘南山發出疫情警示后,勸阻大家:“沒什么特殊情況,不要去武漢!”同時告訴人們正確的防護措施等。民間就開始流傳著很多以他的口吻設計的海報和防疫順口溜等,例如春節被迫宅家苦悶時,人們說:“今天一動不動,明天也一動不動,什么時候動?鐘南山說動才能動!” “如何洗手要聽鐘南山”“鐘南山教你正確摘口罩”等等,過年時,民間還流傳著“火神山,雷神山,鐘南山,三山鎮毒;醫者心,仁者心,中國心,萬心抗疫”的勵志對聯等,甚至把他和李蘭娟院士設計成為手拿消毒水和測量儀的“門神”……一時間,鐘南山成為了“偶像級英雄”。不少網友說,“聽見這個名字,猶如吃下定心丸”;但也有人表示,“年輕人也要趕快成長,鐘教授如此辛苦,除了敬意,怎能沒有愧疚?”

(二)言辭的可信性

“只說你確知的事情,如果你只有90%的把握,寧可不說。如果你喜歡失敗,就盡管說出你的臆測。只有在你能充分掌握的情況下說話,……話在精不在多,所謂沉默是金。”“絕對不要承認你的無知,找個理由中止談話或回答:‘這個問題太重要了,我想應該好好分析一下再鄭重回答你。總之絕不要承認你不知道,也絕不要給出錯誤的答案。寧可暫停、思索、分析、研究,然后給出正確答案。倉促回應只會讓人看輕,審慎與精確才能得到尊重。”這是塑造和保證形象權威性的的兩條重要法則。

與接受記者采訪頻出金句而走紅的張文宏醫生不同,鐘南山的話語不多,但很謹慎,語言的嚴謹度把握得很好。

例如多次被問及疫情什么時候可以結束:

1月底時他回答:“疫情1周或10天左右達到高峰,不會大規模增加了。10到14天是一個很好的隔離觀察期,潛伏期過去了,發病的及時治療,沒發病也就沒病,不會因為春運返程出現大傳染,但排查的措施不能停。”這里就隱含著一個很重要的前提——排查。因此后來由于個別人瞞報行程疏失和超長潛伏期的緣故,疫情出現了一點反復和延長,但人們并不會懷疑其前期的說法,原因就在于他表述的嚴密性,他發言所提到的是高峰期,而不是結束期,而且他對高峰期的預測也基本與事實走向相吻合。

2月中旬時他接受采訪時說:“疫情預計結束會在4月份前,這只是個人預測,還不是最準確的時間。”

3月12日,廣東省舉行疫情防控例行新聞發布會上,鐘南山回應公眾:“若各個國家能響應世衛組織的呼吁,采取國家層面的干預,各國都能動員起來,新冠肺炎疫情有望在6月結束。但這是基于各國采取積極措施的情況下做出的評估。”這是基于疫情已被國內控制住而境外爆發反向輸入的情況下做出的結論。

上述這些回答都是嚴謹的,都建立在科學前提基礎上,人們是理解和接受的,因此盡管有人抨擊他,認為其有關疫情結束時間一變再變,但這并不妨礙老百姓始終對他的信任。因此不把話說全說死,留有余地,才是一個新聞發言人成熟的表現。

下面,我們舉一個反面的例子。1997年11月香港禽流感,在自身對事態將如何發展還不確定的時候,香港衛生署署長瑪格麗特在某記者招待會上不假思索地說:“我昨晚就吃了雞肉,我每天都吃雞肉。”根據其副手索爾博士的評論:“她的意圖是想用普通人的說法來向公眾給出保證。確實,吃熟雞肉并不會感染病毒,這是正確的。但是她的發言中‘我每天都吃雞肉是不恰當的,因為沒有人會在一年365天當中天天吃雞肉,而期望讓公眾相信這種情況也是不合邏輯的。在這種情況下,運用充足的證據和可信的邏輯向公眾解釋是非常重要的,特別是政府作出了大規模殺雞的決定,并對公眾當你代表專業人士在談論這些問題時尤其如此。”《亞洲周刊》雜志后來評論說,她的發言“對消除香港公眾的恐懼沒有任何幫助和作用”。反而讓人們對香港衛生署的做法產生了懷疑。另一錯誤的承諾是在政府在做出殺掉全香港的雞時,向民眾保證“我們可以在24小時之內殺掉全市上百萬只雞”,而這在操作上幾乎是不可能的。在中國香港政府里,以前沒有人受過這個訓練。中國香港政府也沒有一個叫做“殺雞辦公室”的常設機構。而那些坐在辦公桌后面的工作人員,原來一生中可能從來沒有殺過雞的人,突然被發給手套、工作服,要立即學會如何用手扭斷雞的脖子,并且一天之內殺掉上百萬只雞。結果CNN的電視鏡頭中出現的都是堆滿的垃圾袋,狼籍滿地。新聞說:“香港簡直亂了套!”其實香港政府應該更理性地與市民溝通:“我們會盡最大可能,最快地殺掉全香港的雞。但是我們預計這是一項困難的工作。可能會比較亂,可能會出現沒有預料的事,但我們會盡最大努力。”市民會理解的。政府不是全能的,政府應有勇氣承認自己的能力是有限的,以尋求市民的支持與理解。政府還同時應該以開放的態度對待建議(be open to suggestion),通過各種渠道采納公眾的意見,與公眾一道解決問題。

當前,新冠疫情的全球肆虐,某些國家和地區的政府官員為了獲得選票或怕影響重大體育賽事采取駝鳥政策掩耳盜鈴的說辭,被一一打臉,公信力受到很大挑戰。因此,措詞嚴謹地向公眾表達真實意見和想法,是輿論領袖應具備的語言藝術。

(三)情感的共鳴性

出現在公眾面前的鐘南山,一直是專業、穩重、儒雅的形象,但這次的新冠肺炎疫情中,他有兩次接受采訪激動、哽咽的畫面,與其平常形象形成很大的差異,但這種有異平常的反差卻為他加分不少,這體現出了鐘南山高超的共情能力。

1月28日,武漢抗疫最艱難的時刻,鐘南山接受媒體采訪時眼含熱淚、哽咽地說:“大家全國幫忙,武漢是一定能夠過關的,武漢本來就是一座很英雄的城市!”他的話起到了定心丸的作用,激發起了人們眾志成城抗擊疫情的決心和毅力。

2月7日凌晨,被譽為“吹哨人”的李文亮去世后,全國輿情達到了高潮,各種悲憤的聲音以各種形式響徹互聯網。2月11日,在廣州接受路透社的獨家采訪里,談到李文亮醫生時,鐘南山哭了,他說:“我認為大多數人都認為他(李文亮)是中國的英雄,我也是。我為他驕傲,他早在12月份就把真相告訴人們。”一句“我也是”,立刻觸摸到了無數國人的傷痛之處。鐘南山接著說,“這是一個中國醫生,我想大多數中國醫生,實際上都像他(李文亮)一樣。”醫者仁心的無私無畏的心聲表白,打動了無數國人的心。

因此,“鐘南山”不僅僅是一個值得我們尊敬的長者、醫者,他還是一種突發性公共危機狀態下的輿情現象。

最后,我們引用美國前國務卿基辛格在《論中國》一書中的一句話:“中國人一直都是幸運的,他們總是被最勇敢的人保護得很好。”非典和這次新冠肺炎疫情,我們慶幸有鐘南山這樣的最勇敢的人,在關鍵時刻挺身而出,保護著中國人免受疫魔的摧殘。我們相信有習近平總書記親自指揮、親自部署,有鐘南山這樣的無雙國士,有無數沖鋒陷陣逆行的醫護人員和解放軍戰士,我們很快就能打贏這場戰爭,讓生活重新歸于和平與寧靜。