武漢城市圈農業旅游示范點空間布局特征及影響因素

鞏琦敏 王林 李會琴

摘要:運用時間可達性、最鄰近分析、地理集中指數等多種分析方法,從空間角度研究武漢城市圈農業示范點的結構特征,結果發現,武漢城市圈農業旅游示范點空間分布不均衡,呈現大分散、小集中的分布特征。從城市基礎條件、交通布局、河流水系、區域經濟發展水平等角度分析不同因素對農業旅游示范點的影響,結果發現,地市之間以及農業旅游示范點之間交通連接性較弱,農業旅游示范點對資源的依賴性強且農業旅游特色彰顯不足。應完善交通網絡布局,提高各地市和農業旅游示范點之間的通達性;創新經營模式,挖掘文化內涵,形成獨具特色的農業旅游新形式;加強區域聯合,促進武漢城市圈農業示范點的持續發展。

關鍵詞:武漢城市圈;農業旅游;空間布局;影響因素

中圖分類號: F592.7

文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2020)02-0026-07

收稿日期:2018-10-27

作者簡介:鞏琦敏(1994—),女,甘肅敦煌人,碩士,研究方向為農業旅游、旅游地理信息系統。E-mail:584224469@qq.com。

通信作者:王 林,副教授,主要從事飯店管理的教學與研究工作。E-mail:wanglinwh@tom.com。

“十三五”規劃提出,要牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,農業旅游在我國旅游業的發展中所占比重越來越不容小覷。湖北省于2009年明確了以旅游部門為指導,以農業部門為主導的推動機制,并自2010年起開展農業旅游示范點評比活動;2012年年底推出了武漢及鄂東南線、宜恩線、漢十線、江漢平原線等4條休閑農業旅游線路,在此基礎上把農業旅游推向一個新的發展階段。休閑農業的積極發展帶動了各種農產品的生產和銷售,同時拓寬了農民就業面,是農民增加收入,提高生活質量的重要途徑。據統計,到2016年年底,全省年營業收入超過15萬元的休閑農業點有4 200多家,接待游客4 600多萬人次,吸納農民就業78萬人,休閑農業綜合收入近150億元,數據來自湖北省旅游發展委員會網站(http://lyw.hubei.gov.cn/)。

1 研究現狀分析

近年來,國內外關于農業旅游的研究成果主要集中在農業旅游的開發[1]、分類[2]、影響[3]以及農業旅游可持續發展[4]、農業旅游的目的地空間布局[5]、城郊欠發達地區的農業旅游開發[6]等方面。Dernoi認為,農業旅游作為鄉村旅游的一種形式,其興起可以追溯到一個世紀以前[7];Frater也認為,農業旅游在歐洲的一些國家(例如奧地利)已存在了至少100年[8]。Catalino等依據旅游者對農業旅游的喜好水平、阻礙他們進行農業旅游的因素、消費意愿的表現3個方面,對農業旅游者進行分類[9]。Akpinar指出,農村地區應該在可持續發展的框架內發展農業旅游,使農業以及旅游業向著良性互動的方向發展[10]。

目前,國內進行相關研究的學者從自己的研究對象和專業出發,針對農業旅游分別提出了很多存在一定差異的概念。魯懷坤等認為,休閑農業是依托于農業項目,以大中城市游客為服務對象,以滿足游客需求為中心的現代農業[11]。戴美琪等認為,農業旅游作為一種新興的旅行方式,能夠滿足城市旅游者度假、休閑、體驗、求知等旅游需求[12]。楊德云運用分形理論關聯維數研究了我國200個國家級鄉村旅游和休閑旅游示范點的各分區空間結構特征,并提出了優化建議[13];莊智梅等運用地理信息系統(GIS)對福州市農業旅游地的總體分布特征進行了分析,結果發現,福州市農業旅游地的數量隨與城市中心距離的變化而變化[14];劉笑明等在西安市觀光農業空間布局指標體系的基礎上,運用了聚類分析法和主成分分析法,在空間上將西安市觀光農業劃分為“四帶兩區”[15];現有研究通過從社會、經濟、文化、生態等方面對農業旅游的作用價值進行深入探討得出,農業旅游的發展有利于充分利用農業資源,拓寬旅游業發展空間,優化農村產業布局,增加農民收入[16],促進城鄉互動,減小城鄉差距[17];同時可加強村落文化資源的保護和傳承[18],并且對于保護農村生態環境有很大幫助。

武漢城市圈位于湖北省東部,又稱武漢“1+8”城市圈,是指以中部地區最大城市武漢市為圓心,覆蓋黃石市、鄂州市、黃岡市、孝感市、咸寧市、仙桃市、潛江市、天門市等周邊8個大中型城市所組成的城市群。武漢城市圈地處我國中西部的結合部,區位優勢明顯,腹地廣闊,既位于長江流域的中部,也位于中部地帶5省的中心位置。武漢城市圈人口數占湖北省總人口數的51.7%,農業總產值占45.0%以上,國內生產總值(GDP)總量占 62.3%,全社會固定資產投資占60.6%,實際利用外資占 80.9%,在社會發展中占據著重要地位。武漢城市圈內農業歷史悠久,農業發展體系健全,且具有豐富的自然資源,為農業旅游業的發展提供強有力的資源支撐。

綜上所述,關于農業旅游的研究在方法和內容上均有很大進展,但對武漢城市圈區域農業旅游發展的研究相對較少。研究武漢城市圈農業旅游,發掘其典型特征,有利于為其他地區的農業旅游發展提供借鑒;研究其空間布局及特征,有利于為當地的農業旅游提供優化意見,并對其進行進一步的開發和保護。因此,有必要從空間角度更加全面地對區域尺度上的農業旅游發展狀況進行探討。

2 研究方法與數據來源

2.1 研究方法

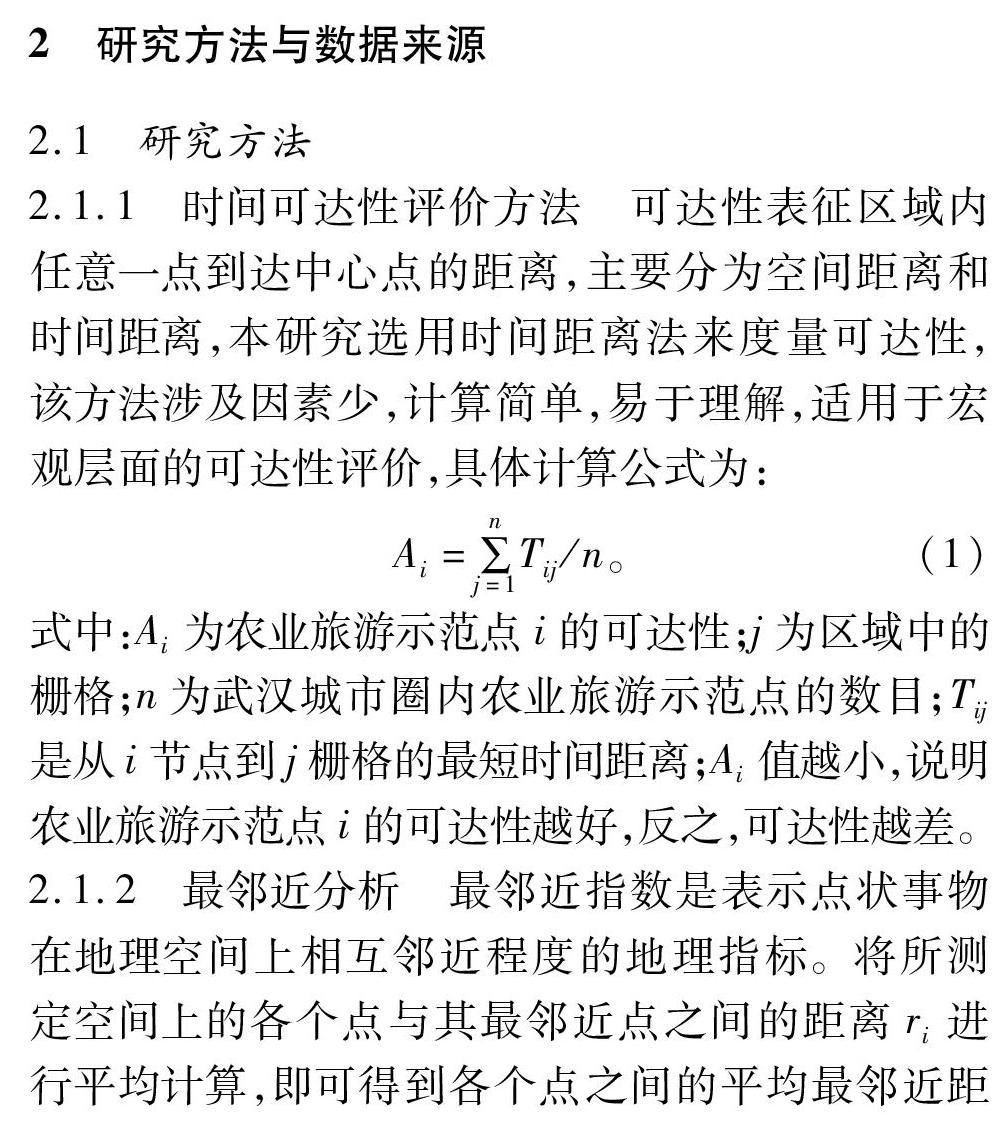

2.1.1 時間可達性評價方法 可達性表征區域內任意一點到達中心點的距離,主要分為空間距離和時間距離,本研究選用時間距離法來度量可達性,該方法涉及因素少,計算簡單,易于理解,適用于宏觀層面的可達性評價,具體計算公式為:

式中:Ai為農業旅游示范點i的可達性;j為區域中的柵格;n為武漢城市圈內農業旅游示范點的數目;Tij是從i節點到j柵格的最短時間距離;Ai值越小,說明農業旅游示范點i的可達性越好,反之,可達性越差。

2.1.2 最鄰近分析 最鄰近指數是表示點狀事物在地理空間上相互鄰近程度的地理指標。將所測定空間上的各個點與其最鄰近點之間的距離ri進行平均計算,即可得到各個點之間的平均最鄰近距離ri。在點狀要素空間分布類型中,集聚分布的最鄰近距離最小,隨機分布居中,均勻分布最大。

2.2 數據來源

本研究選取的農業旅游示范點包含全國農業旅游示范點、全國休閑農業與鄉村旅游示范點、湖北省休閑農業旅游示范點,這些示范點具有一定的代表性,能夠反映區域農業旅游發展的潛力和水平。全國農業旅游示范點數據來自于中華人民共和國文化和旅游部網站(https://www.mct.gov.cn/),全國休閑農業與鄉村旅游示范點數據來源于中國休閑農業網(https://www.cnxxnyw.com/),此外,武漢城市圈各地市的GDP和旅游接待人數數據分別來自《湖北統計年鑒》(2017年)和《湖北旅游統計便覽》(2017年)。

3 武漢城市圈農業旅游空間布局特征

3.1 空間總體分布特征

武漢城市圈農業旅游示范點的空間數據來自于百度的坐標拾取系統,根據各農業旅游示范點的經、緯度坐標,基于ArcGIS軟件的坐標查找工具標出農業旅游示范點位置,并利用點狀要素生成工具進行矢量化處理,得到農業旅游示范點的空間分布數據。基礎地理數據來源于國家基礎地理信息中心(https://www.ngcc.cn/)的1 ∶400萬數據庫,包括城市、地市界線、地級市等要素,所有的基礎地理數據均采用北京54坐標系,投影坐標系為蘭伯特投影。2010年共有13個農業旅游示范點,2017年達到65個,其中武漢市、黃岡市、咸寧市分布較多,潛江市、天門市等分布較少(圖1)。

武漢城市圈的總面積為5.78萬km2,選取的農業示范點數量為65個,根據公式(2)可以得出,農業旅游示范點理想隨機分布的理論距離為 18.674 km。利用ArcGIS軟件中的Point Distance工具測量各個農業旅游示范點與其最鄰近示范點的實際最鄰近直線距離ri(i=65),得平均最鄰近距離約為 16.873 km。最鄰近指數R=0.913 2<1,即實際最鄰近距離小于理論最鄰近距離,由此得出,武漢城市圈65個農業示范點的空間分布類型為集聚型。

3.2 基于時間可達性的農業旅游示范點空間格局特征基于武漢城市圈現有的高速公路、國道、省道等5個等級道路構建武漢城市圈內的交通網絡,根據武漢城市圈城鄉道路平均行車速度(表1),計算農業示范點的時間可達性,并運用ArcGIS軟件進行空間表征。

武漢城市圈農業示范點的平均時間距離集中于2.76~3.15 h之間,其中,旅游交通可達性最好的城市為武漢市,作為省會城市,武漢市有很好的交通網絡系統作為依托,加上良好的區位優勢,為武漢市農業旅游示范點發展提供了有利條件。其次為黃岡市,黃岡市是武漢城市圈示范點較多的城市,但分布較為分散,多位于市界處,除黃岡市本地人外,也有很多周邊城市的游客。相比之下,潛江市、仙桃市、天門市的旅游交通通達性較差,農業旅游示范點分布雖較為集中,但是可達性較弱,不能很好地吸引周邊城市游客前來參與農業旅游項目。武漢城市圈內的農業旅游示范點應該依托自身的交通路網優勢,將各地市的農業旅游資源進行進一步整合,合理規劃其布局結構,使各個城市之間優勢互補、協同發展。

從表2可以看出,武漢城市圈城鄉道路通達性整體空間分布均勻,且具有穩定性。2000—2010年全局Morans I系數介于0.69~0.95之間,說明武漢城市圈相鄰的城鄉節點間通達性存在顯著的空間正相關性,在空間上呈現集聚格局,時空距離通達性總體良好,且在2017年又有了明顯提升,這對于促進農業旅游發展具有重要意義。

3.3 農業旅游示范點服務范圍的空間特征

可達性不僅可以測算出武漢城市圈農業示范點的可達性時間,還可以展示出各個農業示范點服務范圍的空間特征。本研究對農業旅游示范點的服務范圍進行劃分,可以得出一個基于連續面域的農業旅游示范點可達性擴散圖,在等時間面域圈面上的點到農業旅游示范點的時間是相等的。從圖2可以看出,武漢、咸寧、黃岡3市的交通便捷,位于這3個地市的農業旅游示范點服務范圍較大。因而,劃分農業旅游示范點的服務范圍的依據是武漢城市圈內每個柵格點被劃入可到達的最近農業旅游示范點的服務范圍。在此過程中,由于數據柵格化后,每個柵格的大小相對于武漢城市圈的面積足夠小,所以可以視為整個范圍為均值區域。若要有效擴展農業旅游示范點的服務范圍就需提高示范點的時間可達性。

從圖3可以看出,黃岡市的農業旅游示范點服務范圍明顯大于其他城市,在很大程度上是由于黃岡市的示范點分布較為分散,因此每個示范點在理論上的服務范圍覆蓋面較廣,且各示范點在空間上缺少競爭。在加入鐵路和主要公路分布后,可以看出,服務范圍跟交通網布局有明顯的相關性,主要交通節點也是農業旅游示范點的服務核心區,由此可見,交通是影響農業旅游示范點的一個重要因素。

3.4 武漢城市圈農業示范點市域空間分布特征

武漢城市圈各地市的文化背景、經濟發展水平、地理環境都有所差異,所以農業旅游示范點的分布類型也有所不同, 通過對最鄰近指數的計算可以判斷具體分布類型。

從表3可以看出,除武漢市、孝感市、仙桃市、潛江市外,武漢城市圈其他地市的農業旅游示范點的分布類型均為均勻分布。仙桃市和潛江市由于地理面積偏小,農業旅游示范點數量偏少,因此呈現很明顯的集聚分布。而武漢市和孝感市農業示范點則由于交通、地理環境、水域等其他因素而呈現集聚分布特征。

3.5 空間集聚特征

3.5.1 地理集中指數 本研究選取的研究對象總數為65個,武漢城市圈地級市數9個,將相關數據代入公式(4)得到,地理集中指數為26.87;若65個農業示范點平均分布于各地市, 則每個地市的示范可以看出,各地市實際地理集中指數略大于假設省級農業旅游示范點在武漢城市圈各地市平均分布下的地理集中指數,因此,武漢城市圈各地市省級農業旅游示范點呈現出較集中的分布狀態。

從武漢城市圈65個農業旅游示范點的空間分布圖可以看出,農業旅游示范點主要集中分布在武漢市、黃岡市、咸寧市等城市。從時間可達性來看,武漢市和黃岡市的農業旅游示范點較其他城市具有明顯的優勢,這和城市的交通條件和農業旅游資源的豐富程度有關。從武漢城市圈農業旅游示范點空間結構現狀分析來看,農業旅游示范點空間分布不均衡。從整體分布密度上看,武漢城市圈農業旅游示范點呈現大分散、小集中的分布特征。經計算最鄰近指數為0.903 5,小于1,可以得出,武漢城市圈65個農業示范點空間分布呈集聚型;地理集中指數為26.87,基尼系數為0.933 9,農業旅游示范點分布均勻度為0.087 3。不平衡指數為0.324 3,小于0.5。表明農業旅游示范點在武漢城市圈各地市分布不均衡,且呈集中分布態勢;農業旅游示范點在數量上隨著與城市距離的增大而逐漸減少的趨勢較為明顯,約65%的農業旅游示范點分布在距市中心40 km內;基于對武漢城市圈農業旅游示范點空間結構現狀的分析,可以得出,當前武漢城市圈農業旅游示范點在空間結構上存在布局不合理且空間分布不均,各地市之間、各示范點之間交通連接性較弱,對資源的依賴性強且農業旅游特色彰顯不足等問題。

參考文獻:

[1]Sharpley R,Vass A. Tourism,farming and diversification:an attitudinal study[J]. Tourism Management,2006,27(5):1040-1052.

[2]Hunter C. A typology for defining agri-tourism[J]. Tourism Management,2010,31(6):754-758.

[3]Pillay M,Rogerson C M. Agriculture-tourism linkages and pro-poor impacts:the accommodation sector of urban coastal KwaZulu-Natal,South Africa[J]. Applied Geography,2013,36:49-58.

[4]黃燕玲,羅盛鋒,程道品. 基于GA優化的農業旅游地可持續發展能力評價——以西南少數民族地區為例[J]. 旅游學刊,2009,24(10):32-37.

[5]朱華武,張好記,傅志強,等. 湖南省休閑農業發展戰略與空間布局探討[J]. 經濟地理,2013,33(6):132-134,154.

[6]陳義彬. 經濟欠發達山區農業旅游發展研究——以廣東梅州市為例[J]. 地理科學,2008,28(3):439-444.

[7]Dernoi L A. Farm tourism in Europe[J]. Tourism Management,1983,4(3):155-166.

[8]Frater J M. Farm tourism in England-planning,funding,promotion and some lessons from Europe[J]. Tourism Management,1983,4(3):167-179.

[9]Catalino A H,Lizardo M. Agriculture,environmental services and agro-tourism in the Dominican Republic[J]. Electronic Journal of Agricultural and Development Economics,2004(1):87-116.

[10]Akpinar N. The sustainable development about farm tourism[J]. New Zealand Geographer,2005,36(2):79-84.

[11]魯懷坤,范坤嶺. 發展觀光農業 尋找新的經濟增長點[J]. 農村·農業·農民,2000(3):32.

[12]戴美琪,游碧竹. 國內休閑農業旅游發展研究[J]. 湘潭大學學報(哲學社會科學版),2006,30(4):144-148.

[13]楊德云. 基于分型理論的全國休閑旅游與鄉村旅游示范點空間結構特征分析[J]. 改革與戰略,2013,29(3):80-83.

[14]莊智梅,張振海,黃躍東. 福州市休閑農業旅游地的空間結構[J]. 臺灣農業探索,2010,4(2):53-58.

[15]劉笑明,李同升,楊新軍. 西安市觀光農業空間分區研究[J]. 人文地理,2005(3):99-102,34.

[16]郭煥成. 我國休閑農業發展的意義態勢與前景[J]. 中國農業資源與區劃,2010(2):39-42.

[17]王樹進,陳宇峰. 我國休閑農業發展的空間相關性及影響因素研究[J]. 農業經濟問題,2013(9):38-45.

[18]靳曉青. 我國觀光休閑農業發展的空間布局和發展模式研究[D]. 石家莊:河北師范大學,2011.馮理明,吝成旺,劉召強,等. 基于POI數據的鄭州市休閑農業空間分布特征[J]. 江蘇農業科學,2020,48(2):33-40.