鹽都區耕地質量監測變化趨勢分析及對策建議

周婕 吳德標 巫銀國

摘 要:鹽城市鹽都區按照省、市、區域1∶2∶3的比例,建成了5個省級、10個市級、15個區級耕地質量監測點,形成了覆蓋全區主要農作物種植區域、代表不同土壤類型和種植制度的耕地質量監測網絡。該文根據30個省、市、區3級耕地質量監測點的2007—2018年監測數據,參照近幾年測土配方施肥工作相關資料,對比第2次土壤普查時的土壤檢測結果,分析了區域耕地土壤養分現狀與變化趨勢、耕地環境質量以及肥料投入狀況等,并提出了完善耕地質量建設與保護工作的對策建議。

關鍵詞:耕地;監測;變化趨勢;對策建議;鹽都區

中圖分類號 S158文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2020)06-0121-03

1 鹽都區耕地質量及監測概況

鹽都區位于江蘇省中部偏東,地理坐標為北緯33°07′52″~33°25′22″,東經119°40′49″~120°13′22″,全區土地總面積1015km2,耕地面積5.65萬hm2。根據第2次土壤普查,將全區土壤分為水稻土、潮土、鹽土、沼澤土4個土類、9個亞類、11個土屬、25個土種。農作物常年總播種面積約7.51萬hm2,其中水稻3.167萬hm2、小麥3.112萬hm2、油菜1960hm2(2018年統計數據)。

鹽都區屬里下河淺洼平原地區,位于串場河以西,地面真高東2.5m,向西逐漸傾斜,至北龍港西部湖蕩地區,地面真高1.0m左右。這里地勢低洼,逕流匯集,地下水位高,在長期淹水的條件下,以還原為主的潛育作用是水成土壤的特征過程之一。鹽都區土壤主要是湖相沉積為主的成土母質,土體中性,有碳酸鹽微量存在,無石灰反應,都以較細的懸浮有機物質和含有蒙脫,細水云母的細土粒為土體(<0.005mm粒徑的粗粘粒和細粘粒),土質較粘。土種有草渣土、泥土、蘆粟土、核桃土等,以種植水稻為主。

依據統一性、均勻性、連接性、代表性的原則,根據全區不同農作物布局,耕作制度、土壤類型,在學富鎮、尚莊鎮、大岡鎮、龍岡鎮、秦南鎮分別設立5個省級監測點,其中龍岡監測點種植果樹,其余是水稻輪作田塊。10個市監測點中,3塊是旱田,種植作物是蔬菜,其余是水旱輪作田塊。秦南孫伙和尚莊花村進行了標準化建設,按省級監測點水旱輪作模式標準設置水泥隔離小區,防止竄水竄肥,保證了監測效果。同時,鹽都區還設置了區級監測點15個,種植作物1個葡萄1個果樹,其余13塊田是水旱輪作。

監測點設置嚴格按省∶市∶區比例1∶2∶3的要求設置,共30個,包括蘆粟土、勤泥土、草渣土、白腳土、小粉漿土、核桃土等主要土種,面積占全區耕地面積的93.7%;同時,監測點作物種植模式也根據鹽都區的主要種植模式設置,主要為水旱輪作田塊,達24個,兼顧其他作物,4個蔬菜,1個果樹和1個葡萄。

2 耕地土壤肥力狀況及變化趨勢分析

2.1 土壤有機質

2.1.1 現狀 2018年全區土壤有機質含量26.8g/kg,高于全市的23.07g/kg,也高于全省22.8g/kg的平均水平,與2017年26.4g/kg相比也略有增加,全區西部區域比東部區域的有機質含量平均高6.65g/kg。

2.1.2 變化趨勢 與第2次土壤普查時相比,2018年全區土壤有機質平均含量有了較大幅度的提高,從20.9g/kg提高到26.8g/kg,上升5.9g/kg,增幅達28.22%。2007—2018年,有機質平均含量也有了逐年上升的趨勢(見圖1)。1982年土壤普查時,鹽都區的有機質平均含量20.9g/kg,西部大縱湖鎮、樓王鎮為22.2g/kg,中東部平均為20.5g/kg,東西鄉鎮差距最大1.7g/kg。

2.1.3 原因 由于成土母質的不同,直接影響了土壤的發育和組成,有機質含量和成土母質關系密切,鹽都區有機質含量呈西高東低分布,西部地區均為湖相沉積母質上發育的土壤,地勢較低處發育的土壤,質地粘重,多重壤-輕粘,有機質含量高,土種主要有草渣土、蘆粟土、核桃土;中部地區地勢較高發育成勤泥土、小粉漿土。東部地區發育于古砂崗地帶的土壤,由湖相沉積物和少數黃泛沖積組成,質地砂壤-中壤,通透性好,但有機質含量相對較低。自第2次土壤普查以來,尤其最近幾年來,隨著秸稈全量還田、有機肥施肥力度加大,面積擴大,水肥一體化技術的推廣,全區有機質含量大幅度的提升的同時,差距正在縮小,西部地區原來有機含量高,但土壤粘性重,經過多年來土壤改良措施的跟進,土壤通透性得到了較大的改善;東部砂壤土和中部土壤的有機質含量得到了一定的提高,使得差距逐漸縮小。

2.2 土壤大量元素

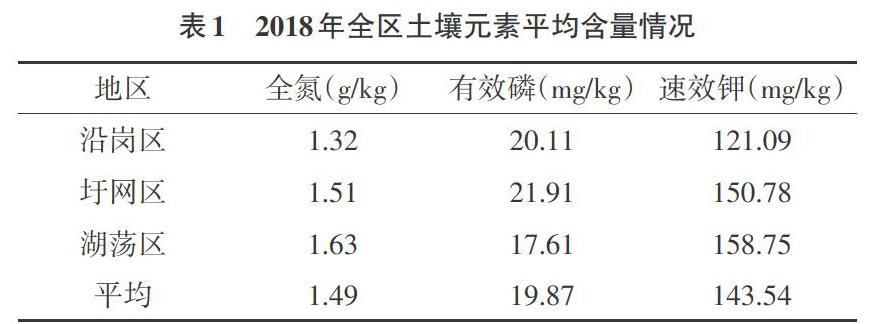

2.2.1 現狀 由表1可知,2018年全區耕地土壤全氮、有效磷和速效鉀的平均含量分別為1.49g/kg、19.87mg/kg和143.53mg/kg。全氮含量高于全市的1.40g/kg,有效磷含量高于全市的18.6mg/kg,速效鉀含量低于全市的152mg/kg水平。全氮含量西部高于東部,有效磷含量東部高于西部,速效鉀含量西部高于東部。

2.2.2 全氮含量變化趨勢及原因 2018年全區全氮含量為1.49g/kg,全市平均1.40g/kg,比全市高0.09/kg,與第2次土壤普查時1.22g/kg,提高了0.27g/kg,幅度達22%,在全區分布情況為沿崗區1.32g/kg、圩網區1.51g/kg、湖蕩區1.63g/kg,東區低于西區,差距已沒有80年代明顯。從圖2可以看出,全氮含量與有機質有非常明顯的相關關系,含量曲線具有很好的一致性。

2.2.3 有效磷含量變化趨勢及原因 2018年全區有效磷含量為19.87mg/kg,全市平均含量為18.6mg/kg,高于全市平均含量1.27mg/kg,大大高于第2次土壤普查時為5.1mg/kg水平,提高14.77mg/kg,提高289.6%,3個區域分布情況為沿崗區20.11mg/kg、圩網區21.91mg/kg、湖蕩區17.61mg/kg,東區高于西區。主要原因如下:20世紀70年代土壤有效磷含量低,施肥用磷肥效果明顯,就在全區全面推廣施肥磷肥,農民形成了施肥磷肥的習慣,施肥土壤中的磷肥不象氮肥那樣流失而被土壤固定,經過多年的積累,土壤有效磷含量明顯提高。從圖3可以看出,2007—2018年土壤的有效磷含量呈前升后降并趨于穩定,2011年達到最高值,后下降并近幾年趨于穩定。

2.2.4 速效鉀含量變化趨勢及原因 從圖4可以看出,2018年全區速效鉀含量143.53mg/kg,全市平均含量152mg/kg,低于全市平均水平,第2次土壤普查時209mg/kg,下降幅度較大。土壤速效鉀下降的主要原因如下:農作物產量不斷提高,從土壤中帶走鉀素的量不斷增加,而土壤母質釋放鉀的速度沒有加快;相對于氮素和磷素,農民對土壤鉀素的投入較少;鉀素容易流失等。

2.3 土壤pH值變化趨勢

2.3.1 現狀 2018年全區土壤pH值平均為6.37,只有少數點在7以外,大部分都在7以內,分地域分別為沿崗區6.40,圩網區6.30,湖蕩區6.40。

2.3.2 變化趨勢 從圖5可以看出,全區圩網區土壤pH值6.30,歷年都表現出較低的趨勢,東西兩端都較高,1982年的一致,但總體均勢是緩慢下降,1982年全區平均是7.9。

2.3.3 原因 鹽都區屬里下河農區,土壤類型主要為水稻土,酸緩沖性能較弱,加之長期的不合理施肥,可能導致土壤酸化。

3 結論

3.1 土壤肥力水平有了較大幅度的提高 土壤中有機質含量直接反映了土壤的肥力水平,土壤有機質的含量越多,土壤肥力就越高。與第2次土壤普查時相比,全區耕地土壤有機質含量普遍提高。2018年平均上升5.9g/kg,增幅達28.22%,高于全省平均增幅。這說明全區土壤肥力水平有了較大的提高。

3.2 土壤有效磷水平呈下降趨勢 與第2次土壤普查時相比,全區土壤的有效磷平均含量上升幅度達到289.6%。由于過去鹽都區耕地自身的有效磷含量較低,20世紀80—90年代農田施用磷肥的增產增收效果明顯。在長期的農業生產過程中,農民形成了施用磷肥的習慣,經過多年的積累,全區耕地土壤的有效磷含量得到了顯著的提高。隨著測土配方施肥工作的開展,現已下降并逐漸趨逐漸于穩定。因此,在今后的農業生產過程中應繼續重視施用磷肥。

3.3 土壤速效鉀呈下降趨勢 由于作物帶走的鉀素未得到充分補充,土壤速效鉀含量有逐年下降的趨勢。因此,今后應重視鉀肥的施用,大力推廣秸稈還田技術以及推廣有機肥和鉀肥的使用。

3.4 土壤物理性狀呈退化趨勢 與第2次土壤普查結果相比,目前全區土壤耕作層變淺,土壤有酸化的趨勢,使得土壤養分容易流失,土壤緩沖性能下降,土壤養分容易流失,土壤緩沖性能下降,土壤養分庫容減少,土壤養分保蓄能力降低,不利于耕地的可持續利用。但耕地土壤陽離子交換量與第2次土壤普查時相比略有提高,與土壤有機質的變化趨勢一致,這可部分抵消耕層變淺、土壤酸化產生的影響。

3.5 土壤環境質量總體較好 土壤重金屬鉛、汞、鎘、鉻和砷雖有所累積,但含量大多都低于《國家土壤環境質量標準》二級水平,為鹽都區農業生產提供了清潔安全的生產環境。

4 對策建議

4.1 加強耕地質量監測工作 建議市縣兩級政府加大對耕地質量監測投入的力度,提升市縣2級監測點的標準,有效地發揮耕地質量土壤監測輔政府決策、指導農民施肥的積極作用。

4.2 加快標準糧田建設步伐 為加快中低產田改造速度,盡早建成一批標準糧田,提高農田抗御自然災害的能力,保證糧食安全。通過項目實施的示范效應,帶動農村集體、組織和農戶等社會力量參與標準糧田建設工作。

4.3 積極開發應用各類有機肥資源 積極推廣有機肥料堆置新技術,進一步提高人畜禽糞便的利用率;推廣秸稈快速腐熟還田、覆蓋還田等秸稈還田新技術,節約資源,保護環境;發展糧肥、菜肥、飼肥兼用的經濟綠肥,提高種植綠肥的直接經濟效益;推廣商品有機肥料,提高有機肥料的質量和使作比率。

4.4 繼續推進測土配方施肥工作 以糧、棉、油、菜為重點,通過政策推動,強化公益性服務能力,全面建立測土配方施肥的技術指導和產、供、銷體系。加大培訓和宣傳力度,提高基層農技人員和廣大農民科學施肥的技術水平;增加配方肥的使用比例,提高肥料利用率,減少氮磷肥的流失,降低對環境污染,從而達到增效,增加農民收入,改善農田生態環境,促進鹽城市農業的可持續發展。

4.5 加強補充耕地質量管理與建設工作 對耕地點補平衡項目中耕地質量建設進行技術指導,加強耕地質量驗收、耕地質量評價和耕地質量損毀的鑒定工作,有效地開展耕地地力、耕地質量、非農建設依法占用耕地、補充耕地以及補劃基本農田的等級評價工作。

4.6 優化耕作方式改變耕作制度 在推廣少免淺耕等輕型栽培制度的同時,堅持每2~3年深翻1次。稻麥輪作區可在麥收后深耕,旱作區可在秋季深耕。合理深耕疏松耕作層,解決土壤容重增加、耕作層變淺的問題,提高土壤的物理性狀,促進作物生長和養分吸收,提高作物的抗逆能力,減輕病、蟲、草的危害。

(責編:張宏民)