小學(xué)“印象習(xí)作”的實踐與思考

呂瑾

歐陽琪校長首創(chuàng)的“印象語文”理念,給小學(xué)語文閱讀教學(xué)提供了一個非常高能的以學(xué)生為主體,可供借鑒的優(yōu)質(zhì)教學(xué)形態(tài)與構(gòu)架。觀“印象語文”的課堂,給人一種感覺,這種課堂是師生、生生感受流動的學(xué)習(xí)場。“不是通過思維去學(xué)文字,而是通過感受去學(xué)文字,這是遠勝于用思維去學(xué)文字的辦法,也是現(xiàn)在逐漸流行的蒙特梭利幼兒教育法、華德福幼兒教育法等教育方法的關(guān)鍵所在。”正是因為重視學(xué)生的課堂感受,用“印象”建構(gòu)動態(tài)課堂,使課堂學(xué)習(xí)更高效且活力四射。

“心理學(xué)認為人的心靈過程有三個:身體過程、情緒過程和思維過程。身體過程,就是身體對事物的感知;情緒過程,可以理解為‘我這個存在對感知到的事物的接受或抵觸;思維過程,則是用文字思考的過程。但相對而言,身體過程和情緒過程,比起思維過程來的更為根本。”心理咨詢師兼作家武志紅認為感受和體驗是本體,而思維是鏡像。“我們不能本末倒置,因為思維好辨識、好傳播,而認為思維過程比身體過程和情緒過程更根本。”而“印象語文”正是充分尊重課堂上學(xué)生對文本的“感受”,讓情緒過程參與進來,這樣的學(xué)習(xí)建構(gòu),比思維過程更加重要,且能塑造學(xué)生的思維。如果加以身體體驗,將身體過程參與進來,就真正讓學(xué)生的感受與體驗牽引著思維流動起來,豐富表達的源頭活水。

從這個角度,在習(xí)作教學(xué)中也可以通過身體過程帶動情緒過程,讓學(xué)生的思維流動起來,表達之泉涌動。為此,筆者開始“印象習(xí)作”的設(shè)計與實施。統(tǒng)編本三年級上冊第八單元習(xí)作的主題是“那次玩得真高興”。要求學(xué)生回顧:平時喜歡玩什么?哪次玩得特別開心、印象特別深刻?然后將它寫下來。

一、 “印象習(xí)作”的初探索

(一)用身體參與過程建構(gòu)習(xí)作的“初印象”

1.身體體驗初印象

筆者與體育老師合作,她上了一節(jié)游戲課,這節(jié)游戲課,讓學(xué)生再次玩學(xué)過的兩種游戲:“真假地雷”“漁夫捕魚”。在游戲開始前,我跟全班提議,今天的游戲課有些特別,你自己感受一下,你玩得最開心的是什么時候?你也去觀察一下別人玩得最開心的是什么時候。布置完就讓體育老師組織他們分組玩了起來。學(xué)生立即興奮地進入游戲情境,調(diào)動身心參與體驗。他們歡聲陣陣,臉上洋溢著純真、幸福的笑容。此時豐富、快樂的身體語言訴說著游戲的幸福,活動中筆者及時拍了短視頻與照片。

2.選材碰撞初印象

下一節(jié)課,筆者就帶學(xué)生集中到教室,回看游戲照片、短視頻,他們又興奮起來,討論開了。

師:上節(jié)課你們玩游戲玩得開心嗎?你喜歡哪個游戲?

生:我喜歡“漁夫捕魚”,前一次體育課我們玩的也是“漁夫捕魚”。

生:我喜歡“真假地雷”,他們都抓不到我。

師:看來你們都玩得很盡興。我們課本中提議“把你玩的過程像放電影一樣在腦海里回想一遍”,跟他玩同一個游戲的同學(xué)集中到一起,大家分享一下你們的“大片”吧。

依此,玩同一游戲的同學(xué)以傾聽為前提,建設(shè)真正意義上的“學(xué)習(xí)共同體”,開展同一話題的交流。大家互相傾聽,互相碰撞游戲中的感受,表達欲望被激發(fā)出來了。

(二)以彼此交流過程建構(gòu)習(xí)作的“中印象”

1.情緒印象的動態(tài)建構(gòu)促進學(xué)生的表達

經(jīng)過一番同組討論,學(xué)生們開始匯報“玩”中的印象。

師:在游戲中,哪些地方讓你印象特別深刻?

生:我躲起來了,他們都沒抓到我。

生:我們小組玩“漁夫捕魚”,吳梓禾一直在喊“我是一條八爪魚”所以我們就專門去抓他了。

2.描述借力促進生成豐富的表達。我發(fā)現(xiàn)學(xué)生已經(jīng)開始留意到游戲中人物的語言,馬上引導(dǎo)進一步深入表達自己的印象。

師:你留意到他的語言,你真是小小錄音師!你留意到他的身體在做什么動作?你們又是怎樣去抓的呢?

生:他特意張牙舞爪地揮動手臂,模仿八爪魚。我拉著張子妍和鄭喻元的手,也張開手臂去追他,他見到情況不妙,就逃了。

師:哎呀,你用特寫鏡頭捕捉了這一切,真是精彩呀!還有哪些錄音師、攝影師捕捉了新鏡頭,來匯報一下吧!

生:我們捕魚很不順利。我們是三個人手拉手做“漁網(wǎng)”的,結(jié)果我們都想著去捉旁邊的“魚”,三個人一撲,我們的漁網(wǎng)就破了。

師:你當時是怎么想的呢?

生:我想大家得齊心協(xié)力才能捕捉到魚。我們就一起規(guī)定好去捕誰,這樣我們一起行動就抓到魚了。

師:你懂得記錄想法,所以有了非常棒的游戲印象。你們交流到這里,發(fā)現(xiàn)我們可以怎樣去描述我們玩的過程呢?

學(xué)生根據(jù)板書小結(jié):可以寫寫大家說的話,描寫動作,和寫寫當時的想法。

(三)以評議交流過程建構(gòu)習(xí)作的“后印象”

“統(tǒng)編本”教材在習(xí)作設(shè)計中特別注重學(xué)生之間的分享交流,在分享交流中進行自主修改。筆者在初步批閱了學(xué)生的初稿后,將草稿本發(fā)給四人小組,由四人小組組長組織交流。大家各自讀出自己的習(xí)作,就組員的習(xí)作進行提問與評價。之后各自回看自己的習(xí)作,進行自我修改。

師:你們在小組交流中,得到哪些同學(xué)的指點,有哪些收獲?

生:黃邦翰說我的習(xí)作沒有把“找地雷”的動作寫出來。

師:那你現(xiàn)在加了什么呢?

生:我加上了“我左看右看,看到一顆停下來的‘雷我撒開腿就沖上去”師:這個“撒開腿”改得好。

在評價交流階段,筆者還通過拍圖轉(zhuǎn)文字的方式,把學(xué)生的好文章快速打印,張貼出來。這樣展示交流,形成了本單元習(xí)作的“終印象”。好的文章還拋到班級Q群,讓家長也了解孩子們寫作的情況.互為借鑒。

二、“印象習(xí)作”的再探索

“印象習(xí)作”的教學(xué)形式初步建立起來后,在期末習(xí)作復(fù)習(xí)中,筆者再次采用此形式,讓學(xué)生鞏固狀物文章的寫法,寫寫“我眼中的一種水果”。

1.結(jié)合生活談“印象”

這節(jié)課筆者先讓學(xué)生復(fù)習(xí)第五單元習(xí)作《我眼中的繽紛世界》,寫一種事物或者一處場景。

師:大家在第五單元習(xí)作中,學(xué)習(xí)“習(xí)作例文”寫了不少動物、植物。可愛的小狗、憨厚的烏龜、奇特的多肉植物等等都給老師留下了鮮明的印象。我們的復(fù)習(xí)冊中要求練習(xí)寫一種水果。說說你印象最深的水果是什么?

生:是芒果。

師:細說下。

生:我印象最深的是芒果,我很喜歡吃芒果。

生:我喜歡吃榴蓮,但我爸爸不喜歡,我就和媽媽趁爸爸不在家時吃。

2.感官體驗“初印象”

聽到學(xué)生談到這里,筆者感覺他們對水果的印象只停留在味覺上,于是,筆者請他們再次回顧單元習(xí)作的觀察方法。

師:看來水果一族打動你們的只是味覺,那給大家喝這些水果的果汁就可以了,沒有必要去品嘗它們了。

生:不對呀,水果也很好看,我們“植物與藝術(shù)”小組用水果做拼盤,就很好看。

師:對呀,你開始用眼睛去感知水果的果肉了。大家說說可以用哪些身體感官參與體驗,這樣寫出來的文章才能給人留下更繽紛的印象?

生:可以用眼睛看,耳朵聽,鼻子聞,手摸摸,口嘗嘗。

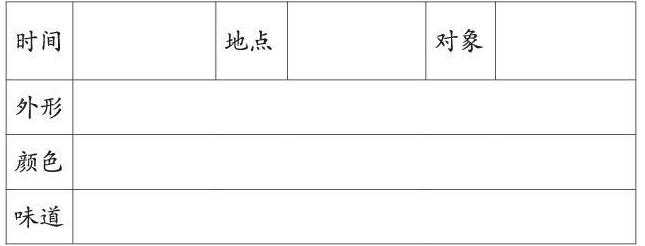

3.表格歸納“中印象”,讓學(xué)生完成—份印象習(xí)作任務(wù)單

師:觀察時,不僅可以看,可以聽,還可以用手摸去感觸,用鼻子聞,當然還可以嘗一嘗。請采用以上方法,今天回去觀察一種水果,把觀察所得記錄下來。

4.彼此交流“中印象”

學(xué)生回去完成了印象習(xí)作任務(wù)單,接著筆者讓觀察得特別仔細的同學(xué)分享交流自己的感受,他們的印象特別豐富。

子樂同學(xué):西瓜穿著一件綠衣服,上面有著黑色的條紋,它的表皮是綠的,咬開就會看見紅色的瓜肉,輕輕咬一口,就會流出香甜的瓜汁。”

崎琳同學(xué):菠蘿全身披著金光閃閃的外衣,全身長滿了會扎人的尖刺,頭上有著像綠噴泉一樣的大花帽,整個看起來威風凜凜,精神抖擻。

師:你們覺得他們的觀察給人留下怎樣的印象?

生:他們描寫中用了比喻句,我一聽就感受到這種水果的形態(tài)了,很美呀。

師:是啊,感官參與、傾注感情,動人的句子自然就冒出來了,這樣的習(xí)作會給人留下鮮明的印象。

4.作后交流“后印象”

在評講習(xí)作中,大家圍繞“用了哪些感官”“哪里充分表達了喜愛之情”交流“誰把水果的印象描繪得躍然紙上”。就這樣把情緒、感受融入互動評價,學(xué)生評價中感悟,提升了思維與表達,這是一個特別的“品果會”。由情緒一感官一情感一思考刻畫,完成了“我眼中的水果”之印象習(xí)作。

三、對“印象習(xí)作”的思考

1.“印象習(xí)作”依據(jù)新課程標準為導(dǎo)引

新修訂的課程標準指出中年段習(xí)作要引導(dǎo)學(xué)生“觀察周圍世界,能不拘形式地寫下自己的見聞、感受和想象,注意把自己覺得新奇有趣或印象最深、最受感動的內(nèi)容寫清楚。”基于這一指導(dǎo)思想,“印象習(xí)作”引導(dǎo)學(xué)生用身體、感官去捕捉事物形象,這樣更能抓住眼中新奇有趣的印象,印象抓住了,抓實在了,就能一步步寫清楚,甚至寫出彩。

2.“印象習(xí)作”與“情境式作文教學(xué)法”之比較

“情境式作文教學(xué)法”是對李吉林老師“情境教學(xué)法”的借鑒與創(chuàng)新,是教師根據(jù)訓(xùn)練內(nèi)容或者寫作對象描繪情境,通過語言的描繪和豐富的想象構(gòu)思,描繪出形象的生活畫面或生活鏡頭。一般情況下,教師要準備生動有趣的投影圖畫片,在課堂上輔之生動的文學(xué)語言,或者借助音樂的藝術(shù)感染力,再現(xiàn)動人的生活情境,以便讓學(xué)生走入故事中,如聞其聲、如見其人,找到身臨其境的感覺。

“印象習(xí)作”創(chuàng)設(shè)情境更強調(diào)實地性、采訪性,或營造即時情境,或以“學(xué)習(xí)任務(wù)單”形式,讓學(xué)生習(xí)作前全方位投入感官、注入情感。通過身體過程帶動情緒過程,讓學(xué)生的思維流動起來,讓表達之泉涓涓流淌。

3.“印象習(xí)作”的課堂主體是學(xué)生

“印象習(xí)作”運用歐陽琪校長的“印象語文”之學(xué)生主體的觀點,在課堂上促成學(xué)生間互為激發(fā),完善寫作形象。

基于“印象語文”理論體系,“印象習(xí)作”把“印象語文”閱讀課的策略進行移植延伸,重視分享與對話,形成表達域印象的動態(tài)建構(gòu),從事物的“初印象”,一步步升華提煉出“中印象”,在互動交流、互為評價中形成鮮明的“后印象”。整個課堂強調(diào)大面積的分享、對話,讓學(xué)生們真實地體驗有一個豐富的內(nèi)在碰撞、升華的過程。發(fā)乎情,動于身,激于思,凝以文,優(yōu)化學(xué)習(xí)進程,提升了習(xí)作效能。