數學課堂中的“活”與“動”

何獻惠

【摘要】將所要傳授的知識點蘊含于學生感興趣的生活實例中,將學習模塊的內容分解為一個個相對容易完成的“任務”,從而讓學困生擁有真正的學習主動權。筆者采用“類比法教學”及“兵教兵”的模式進行教學,讓學困生都能動腦思考動手去做題,積極參與到數學課堂的各個環節中,讓每個學生學到更多的知識。

【關鍵詞】生活;化難為易;兵教兵;類比;學困生

教學快十年了,筆者見得最多的就是每次數學考試,學困生的解答題出現很多空白。他們覺得“解答題很難,無從下筆。”在數學課堂中,學困生的基礎較差,他們經常跟不上老師上課的節奏,他們是學習的被動者。久而久之,他們對數學產生了厭惡感,數學成績慢慢變差。作為教師,我們怎樣消除學困生的畏難情緒?如何提高他們的解答題能力?在教學中,筆者不斷探索、創新、嘗試,摸索出了以下一些方法。

一、多用生活例子,讓學困生的思維活起來

數學來源于生活,與學困生的生活息息相關。如果在教學中,我們用一些生活的實例,把數學中生硬的、抽象的問題,變換成學困生易懂的、感興趣的題材和題目。如,在講應用題時,這樣設計:學校小賣部的汽水1元錢一瓶,喝完后四個空瓶可以換一瓶汽水,問:你有15元錢,最多可以喝到幾瓶汽水?學困生常常到小賣部買東西,學困生也很想知道自己最多可以喝到幾瓶。這就抓住了學困生的心理,很容易讓學困生的思維活起來、動起來。再比如,有道題筆者這樣設計:新興縣移動電話費繳費方式有兩種:方式一,免交月租,通話每分鐘0.25元,每月基本消費15元;方式二,每月交月租費18元,通話每分種0.1元。請計算一下,每月通話時間為100分鐘和200分鐘,選擇那種方式比較劃算?此外還有買商品打折扣、存零花錢,等等,類似這樣的題目學困生都很喜歡做,也很有運算的動力,他們有征服題目的欲望。將生活實例引用到了數學課堂教學上,使得許多數學問題在學困生眼中不再是單調的數字,而是充滿生活色彩。

二、把難化易,讓學困生有能力動起來

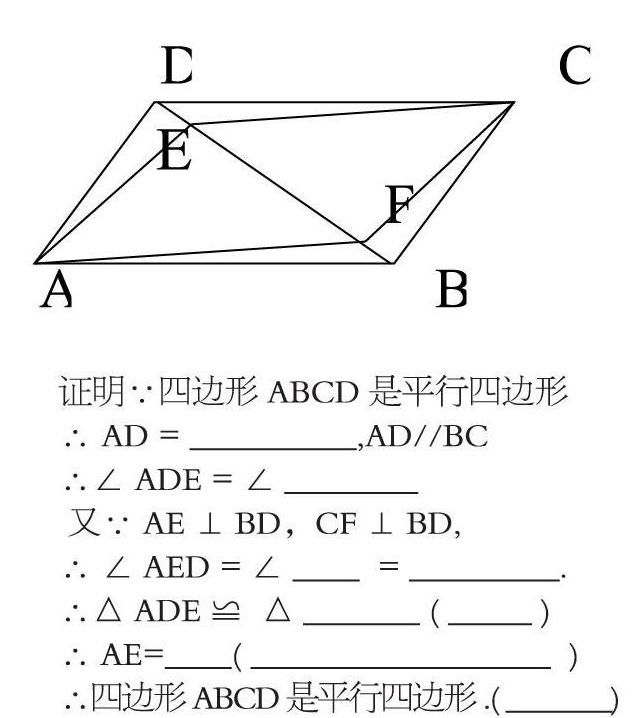

老子《道德經》中的一句話—一“天下難事,必作于易,天下大事,必作于細。”天下的難事是從容易的時候發展起來的,天下的大事都是從細小的地方一步步形成的。這句話充分體現了老子思想中樸素辯證法的方法論,運用到我們的數學課堂上便是一種積極的數學思想、方法。仿古人思想,在八年級下冊的《行四邊形的判定(二)》的教學中,我是這樣設計練習的:如圖,在平行四邊形ABCD中,BD是它的一條對線,過A、C兩點分別作AE⊥ BD.CF⊥BD.E、F為垂足.求證:四邊形AFCE是平行四邊形。

證明∵四邊形ABCD是平行四邊形

∴AD=____,AD//BC

∴∠ADE=∠____

又∵AE⊥BD,CF⊥BD,

∴∠ AED=∠____=____

∴△ADE≌△___(____)

∴AE=____(____-)

∴四邊形ABCD是平行四邊形.(

)

我們都知道,在鄉鎮中學,證明題對于學生來說是一大難題,對于學困生來說比登天還難。若要求學生完整寫出證明過程,則很多學困生可能不會寫或者不想寫。但如果我們能把一個復雜的證明題,變成幾個簡單的填空題,把難點分散,那么我相信大部分的學生都能動腦去想動手去做,甚至學困生也能動手做一做。

三、類比法教學模式,推動學困生學習積極性

類比法是數學教學中常用的一種重要方法。類比就是根據兩個對象有一部分性質類似,推出與這兩個對象的其他性質相類似的一種推理方法。通過類比,可以發現新舊知識的相同點,利用已有的舊知識來認識新知識。用類比方法教學,更有利于學困生理解,接受新知識。

例如:在學習《一元一次不等式》時,在教學中,筆者這樣設計:

復習:4x-3=x+6

解:移項得,4x-x=6+3

合并同類項得,3x=9

化系數為1得,x=3

練習:4x-3≥x+6

解:移項得,4x-x≥6+3

合并同類項得,3x≥9

化系數為1得,x≥3

解一元一次不等式對于學困生來說比較抽象,但通過上面兩道題對比練習,類比一元一次方程的解法,指出他們的相同點與不同點,筆者相信,學困生會眼前一亮,對一元一次不等式的解法不會再陌生,他們會動腦思考,動筆算一算,積極參與到這—環節中。

此外,開立方與開平方,中心對稱與軸對稱,扇形面積公式與三角形面積公式等等,都可以通過類比法進行教學。這種教學方法,由舊知到新知,過渡自然,學困生在學習過程中能輕松地接受新知識,增強他們的學習自售心,慢慢地提高他們的學習積極性。

四、兵教兵,讓學困生能力提升起來

傳統的課堂教學一般采用“教師講,學生做”的傳統模式,是“學”跟著“教”走,只要“我說你跟著做”就可以了,學困生很容易在新鮮感和興趣感過去之后產生厭學情緒。所以,我們要改變傳統的教學模式,改變“滿堂灌”的現象。

在教學中,筆者采用“獨學、對學”的方法進行教學。“獨學”就是自主學習,獨立學習,獨立做練習。“對學”就是互相學習,互相討論、糾正。筆者把學生分成幾個組,每個小組的成員分別按成績從高到低排為1,2,3,4,5,6號。例如,在《等式的性質》的練習環節中,首先,每個人在規定的時間內獨立思考,做題。做完練習的1號,舉手,老師先和他(她)對學,然后,1號分別與2號,3號對學,如果錯了,1號會和2號3號講解原因。最后,1號與6號,2號與5號,3號與4號進行指正與講解。一對一,手把手進行學習,相互討論、糾正。筆者相信,在“兵教兵”的模式下學習,小組各個成員,特別是學困生也都積極思考,積極做題,并能正確評價自己和別人,發現自己的不足之處,并取長補短,互相學習。這樣既減輕了教師逐個輔導學生的壓力,也使小老師們得到鍛煉和提升,還克服了部分學困生因怕問老師問題而舉步不前的心里障礙。這種“兵教兵”的做法,增強了學困生的學習興趣,慢慢地消除學困生的畏難情緒。

總之,作為數學教師,應該更新觀念,優化教學策略,不斷提高自己的業務素養,不斷提升駕馭課堂的能力,根據教學內容和學生實際情況,設計適合學生的教案,并注重引導學困生自覺地,積極地參與到數學課堂的各個環節中,才能真正實現課堂高效,才能更好地讓每個學困生學到更多的東西。

參考文獻:

[1]何寶平.讓數學教學緊貼學生的生活[N].隴南日報,2009.

[2]寧林寶,淺談如何在數學教學中提高學困生的學習興趣[A].全國教育科研“十五”成果論文集(第二卷).