鄉村撤并校學生異地就學后厭學現象調查研究

酈盈羽 葉佳俊 程含蓉

摘 要:“撤點并校”對于農村學生而言,不僅是求學空間的位移,還包括學習環境的改變。然而,學習環境改變引起的適應性問題會導致學生出現厭學心理。通過對12所學校285位小學生進行調查,發現鄉村撤點并校學生存在厭學問題的比例遠高于同班級普通學生,突出表現在學習興趣低低、學習成績偏差、課堂紀律問題偏多方面。研究分析發現,該現象與撤點并校學生家庭、個人、學校三者教育關系重構不暢有直接關系,包括個體學習環境適應、家校關系、親子關系等。

關鍵詞:厭學現象;撤點并校;小學生;異地就學

一、問題的提出

2012年9月,國務院辦公廳發布《關于規范農村義務教育學校布局調整的意見》(下文簡稱《意見》)叫停了縣(區)政府對鄉村學校大撤大并的激進做法,但因新生人口銳減、生源流失等因素導致部分鄉村學校不得不撤并的情況卻不曾停止過。而且我國正在實施的新型城鎮化戰略對鄉村人口流動趨勢、教育空間布局產生了顯著影響,鄉村學校生源外流趨勢進一步加劇,由此導致村小(教學點)撤并也必將隨之增多。撤點并校帶來的影響不僅僅是地區教育資源的重新整合、學校空間結構的重新布局,也會直接影響學生個體生活和學習狀況,如學習成績會變差、生理狀況不良等。由此看來,“撤點并校”作為學生早期成長經歷事件是否會如Heckman認為的那樣影響其終身的人力資本積累能力,又或是影響他們終身的教育和職業發展能力,還需要進一步分析。如果因為撤點并校導致學生產生厭學心理,并由此而影響個體的學習軌跡,甚至后續學習能力發展。那么,關注經歷撤點并校學生厭學現象并給予幫助就顯得尤為重要。

二、數據采集與來源

研究數據來自浙江省高校重大人文社科項目攻關計劃項目“浙西農村小規模學校辦學機制改革與對策研究(2016QN037)”課題組《農村小規模學校調查問卷》系列調查的部分數據。本研究所使用到的數據包括生源類別、經費負擔、培養過程、師生關系、家庭關系5個維度15項二級指標。課題組于2018年6-7月對衢州市開化、常山、龍游、江山4個區縣進行問卷調查。兩次實地調查涉共及12所學校,并對校內屬于鄉村撤點并校身份的學生進行問卷調查,共計發放問卷320份,回收問卷302份,回收率94.38%,有效問卷285份,有效率89.06%。盡管教育部(2012)已經叫停區縣主動推進的“撤點并校”運動,但村小(教學點)由于生源持續萎縮、經費短缺等導致辦學無法繼續不得不撤并的現象幾乎每天都在上演。所以,調查樣本在地域分布上,所涉及的四個區縣數量不等。最多的為開化縣4所,最少的為龍游縣2所;學生年級分布上,三年級50名,四年級75名,五年級78名,六年級82名。因1-2年級基本沒有經歷撤點并校的學生,故樣本未涉及。

三、鄉村撤點并校學生厭學現象的特征描述

厭學是一種個體心理情緒或狀態,這種內心狀態必然對學習興趣、學習成績、學習態度等個體學習行為產生影響。反之,學生學習興趣不高,學習成績不佳,且上課紀律不好也能反映學生存在厭學問題。下文將從上述指標分別論述。

(一)學生學習興趣偏低

在與鄉村撤點并校學生交流中,能夠明顯感到學生的學習興趣寡淡。問卷調查數據證實存在此現象,如圖1所示。

圖1數據顯示撤點并校學生轉到新學校后,學習興趣出現下降的學生占樣本總數的52.54%,其中,學習興趣呈“明顯下降”的高達31.86%(94人)。同時,鄉村撤點并校學生入新學校后,學習興趣有明顯提高的僅有9.83%。兩項數據比較,二者明顯的反差更能說明撤點并校學生的學習興趣不高。

(二)學生學習成績偏差

調查中有撤點并校學生反映:“原先在村里讀書的時候,班里的同學不多。在班里也排在比較前面,考的好的時候能考到九十多分,老師對我們都挺好的,但是現在到鎮上之后成績就排在中下了,一般都是六七十,雖然有可能是因為本來學的就越來越難,但是因為成績不好,我在新班級里感覺不快樂,學習沒意思。”

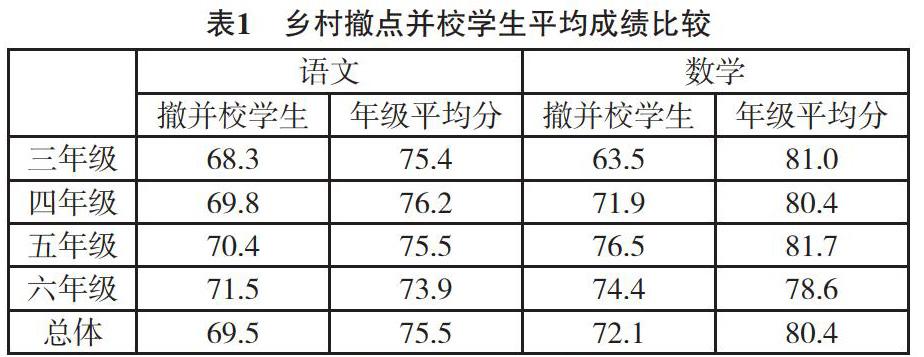

正如圖1和上文訪談學生所揭示的那樣,鄉村撤點并校學生轉入新學校后的學習成績非常不理想。盡管浙西地區義務教育學校教育質量不高,但撤點并校學生的學習成績普遍偏低。鄉村撤點并校學生平均成績比較如表1所示。

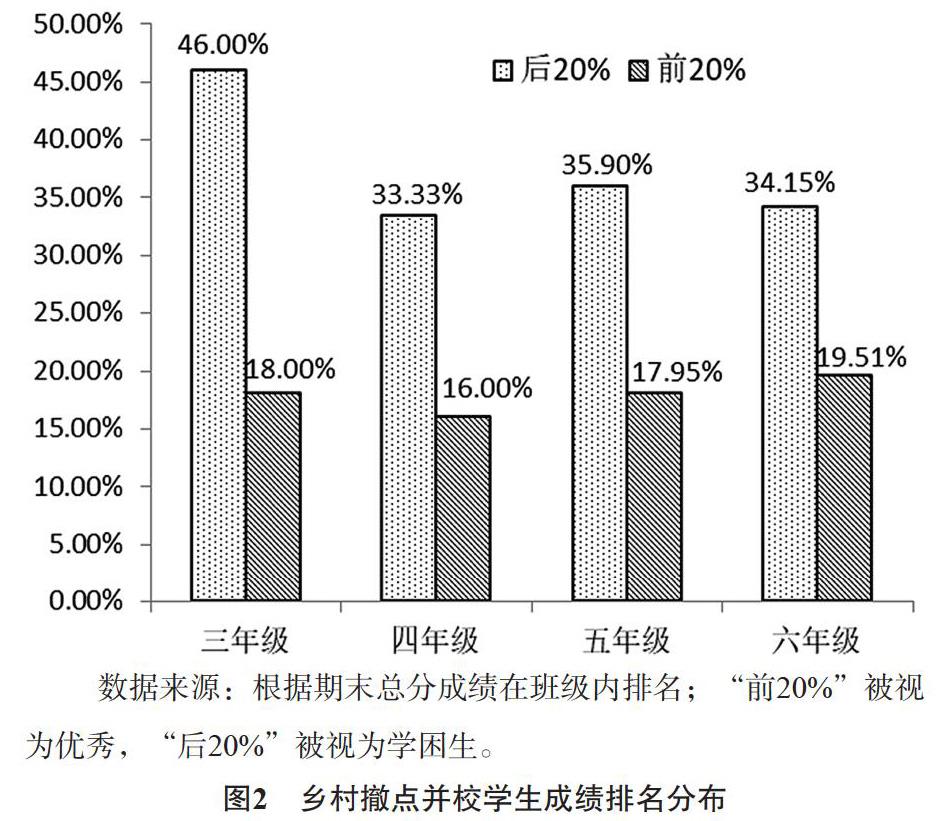

表1數據顯示,與普通學生相比,鄉村撤點并校學生學習成績總體偏低:語文學科低于年級平均分6.0分,數學學科低于年級平均分8.3分;按年級分別比較,發現鄉村撤點并校學生與年級平均成績間的差距隨著年級的提高不斷縮小。無論語文還是數學,在三年級的差距是最大的,六年級則是差距最小的。依據學生期末成績總分按照“前20%”和“后20%”進行區分比較,同樣可以發現鄉村撤點并校學生成績不甚理想的現實,如圖2所示。

數據來源:根據期末總分成績在班級內排名;“前20%”被視為優秀,“后20%”被視為學困生。

以三年級數據為例,50名鄉村撤點并校學生中,有46%(23人)的學生成績處于所在班級“后20%”。相反,排名能夠進入班級成績“前20%”的學生僅有18%(9人)。數據顯示:鄉村撤點并校學生學習成績在班級內居末位者較多,優秀者較少,這也一定程度上佐證鄉村撤點并校學生存在較為突出的厭學現象。

(三)學生課堂學習紀律問題偏多

具有厭學情緒的學生一般存在很多課堂紀律問題,如開小差、講話、睡覺等行為的出現頻率較高。課題組通過對班級內任教教師(班主任)和同伴(同桌)的外在評價來判斷撤點并校學生的課堂學習紀律狀況,如表2所示。

表2數據顯示,無論是班主任還是同伴,40%以上的評價者均認為鄉村撤點并校學生的課堂學習紀律“較差”。尤其在班主任教師眼中,此類學生的課堂學習紀律問題較多(46%以上),調查中有班主任表示:“如果一個班級來自撤點并校的學生較多,整個班級就比較難管,上課的小動作特別多。”綜上所述,數據調查證實撤點并校后,學生無論是學習興趣還是學習成績,又或是學習態度都存在很大的問題,其本質就是存在明顯的厭學心理。

四、對策

在2018年全國教育大會上,習近平總書記明確指出:“辦好教育事業,家庭、學校、政府、社會都有責任。”為撤點并校學生提供學習支持,同樣是教育利益相關方的共同責任。

(一)針對鄉村撤點并校學生提供學習環境適應的社會支持

在轉學初期未能順利適應學習環境,是導致撤點并校學生后續學習出現問題并累積問題的根本所在。如果教師能在撤點并校學生入學初期就及時提供相應的學習支持和幫助,包括角色改變和心理歸宿引導,完全可以幫助學生在最短時間內融入新的學習環境,形成良好的學習心理。所以,在解決此問題時,一方面需要在轉入學校內建立制度化的撤點并校學生幫扶制度,如建立學生心理幫扶團隊;另一方面是任課教師尤其是班主任要關注撤并生融入學校環境的主動意識,學校需要有專門的培訓體系。

(二)建立和發揮“家長課堂”的作用,緩解家長和學校之間的教育認知差異

撤點并校前后,家長對子女學習不恰當的期望是學生學習壓力的重要來源,也是學生學習興趣降低的重要原因。所以,建議在學校建立有針對性的“家長課堂”:首先,要尊重家庭與學校之間的價值差異,尤其要緩解農村家長執著于通過學校教育改變孩子身份的功利性訴求;其次,學校應及時與家長溝通撤點并校學生的學習動態,尤其是心理狀態,家校合力構建適宜學生發展的家校環境。

(三)針對撤點并校學生提供適度的教育經費支持

課題組調查發現,因為撤點并校導致家庭教育經費開支增加,而對子女教育頗有微詞的現象還是較多的。針對此問題,研究建議區縣政府或學校設立必要的幫扶基金。具體措施包括:一是針對過渡期撤點并校學生提供獎學金,幫助學生樹立學習自信;二是為寄宿制或校車接送的學生學校提供一定比例的經費支持。