針刺捻轉補瀉手法對自發性高血壓大鼠小腦GABA、Glu表達的影響?

郝曉敏 梁靖蓉 曾天笑 孫 嬌 袁靜云 吳嬌娟 張旭東 劉清國

(北京中醫藥大學,北京 100029)

據最新流行病學資料表明[1],我國人群高血壓病的患病率仍呈升高趨勢,患者的知曉率、治療率和控制率(粗率)總體仍處于較低的水平。高血壓病作為一種嚴重危害人類健康的心腦血管疾病,其發病機制非常復雜。課題組前期研究發現,針刺可通過調節心、腦、腎等多個靶腦區的神經遞質達到降壓效果。小腦作為針刺捻轉補瀉降壓所激活的靶腦區之一,除參與調節運動、肌緊張及維持身體平衡外,在調節心血管功能方面起重要作用。多項研究發現,電刺激小腦頂核可引起動脈壓明顯升高,小腦存在與心血管功能活動相關的神經元;針刺太沖穴被激活的腦區主要集中于小腦-后葉、扣帶回、背側丘腦和額葉聯合皮層等[2];針刺可通過調節小腦中去甲腎上腺素(NE)、5羥色胺(5-HT)、一氧化氮(NO)達到降壓效果[3],說明通過某些途徑小腦會影響血壓的變化。另有國內外諸多學者研究證實高血壓動物中樞神經系統缺乏γ-氨基丁酸(GABA),中樞神經系統GABA的缺乏可能是引發高血壓的一個因素[4]。還有研究顯示[5],針刺干預后血壓的降低將會使谷氨酸(Glu)含量降低。GABA、Glu分別作為中樞神經系統內重要的抑制性神經遞質和興奮性神經遞質之一,能夠起到改善血壓機制的作用[6]。本研究通過觀察針刺捻轉補瀉手法對自發性高血壓大鼠血壓和小腦組織中GABA、Glu含量表達的影響,探討針刺捻轉補瀉手法對小腦參與降壓作用與調節中樞神經遞質表達的關系,進一步驗證捻轉補瀉手法的生物效應差異,促進高血壓研究成果及時向臨床轉化。

1 材料與方法

1.1 實驗動物 SPF級自發性高血壓大鼠(SHR)24只,Wistar-Kyoto(WKY)大鼠6只。所用大鼠均為雄性,9周齡,體質量(220±30)g,均購自北京維通利華實驗動物養殖中心[動物許可證號:SCXK(京)2016-0006]。飼養于北京中醫藥大學動物室,飼養環境通風良好,定期紫外線消毒,室溫22~23℃,濕度60%,自由進食及飲水。每日清掃動物糞便,更換墊料。由北京維通利華實驗動物養殖中心提供標準實驗用大鼠飼料。整個實驗過程中對動物的各項處理均遵照中華人民共和國科技部2006年頒布的有關動物的使用及倫理學規定。本次實驗動物保護與批準號:BUCM-4-2018061501-2058。

1.2 試劑與儀器 漢醫牌針灸針(北京漢醫醫療器械,規格0.25 mm×13 mm)。無創血壓儀:BP-6(成都泰盟科技有限公司)。韓氏穴位針灸刺激儀:HANS-200E(南京濟生醫療科技有限公司)。ELISA定量檢測試劑盒:Rat GABA ELSIA KIT、Rat GLU ELSIA KIT(BG公司)。全自動多功能酶標儀(MULTISKAN MK3,Thermo,USA)。電熱恒溫培養箱:(DH4000A,天津泰斯特)。MINI shaker:(MH-1,kylin-Bell Lab Instruments QILINBEIER)。自動洗板機:(thermo,USA)。

1.3 干預方法 將WKY大鼠6只作為空白組,SHR大鼠采用隨機數字表法分為模型組、電針組、補法組、瀉法組,每組6只。除空白組和模型組外,針刺各組均取“太沖穴”(雙側),取穴參照《實驗針灸學》教材定位:于后肢足背1、2趾骨間凹陷處取“太沖穴”。各針刺組適應性喂養1周后,于每日下午將大鼠鉆入自制鼠套中,固定于實驗桌上,以右手為刺手,分別于雙側太沖穴直刺1~2 mm。電針組:進針后兩側太沖穴上的毫針分別連接韓式電針儀的正極與負極,刺激強度為電流強度1 mA,頻率2 Hz,共留針20 min。補法組:大拇指作用力向前用力捻轉,然后輕力向后退回,每次捻轉幅度360°,每分鐘60次,持續捻轉3 min,共留針20 min。瀉法組:大拇指作用力向后時用力捻轉,然后輕力向前退回,每次捻轉幅度360°,每分鐘60次,持續捻轉3 min,共留針20 min。針刺時讓大鼠完全鉆入鼠套內固定,以便于操作,所有針刺操作均由同一人完成,連續針刺14 d。空白組與模型組每日進行與各針刺組相同的抓捉固定刺激,不行針刺治療。

1.4 血壓測定 在室溫(22±2)℃條件下,將清醒狀態下的大鼠于36℃下預熱(用溫控器調節溫度恒定)約15 min,用無創血壓儀測量大鼠安靜、清醒狀態下尾動脈收縮壓,連續測量3次,取其均值,避免噪音等外界環境刺激對血壓的影響。于針刺第1、4、7、11、14日的上午固定時間段測量血壓值,以減少誤差。正式測壓前訓練若干次,每天測血壓訓練1次,連續3 d。注意:測壓過程動作要輕柔,不能激惹大鼠,以免引起血壓波動。加溫時間不能過長,要固定在15 min;網套尺寸要合適,避免大鼠掙脫;尾套尺寸要合適,以免影響血壓;室溫要恒定,避免過高或過低對血壓造成影響。

1.5 小腦中GABA、Glu含量測定 各組大鼠在麻醉狀態下立即處死取材,各組先腹主動脈取血、斷頭摘取小腦組織,再經液氮凍存,后存放在-80℃冷凍室內。用ELISA法檢測各組大鼠小腦組織中GABA、Glu的含量。具體操作嚴格按照試劑盒說明書執行。

1.6 統計學處理 應用SPSS20.0統計軟件。計量資料以(±s)表示。多樣本間均數比較采用單因素方差分析,繼以LSD-t檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

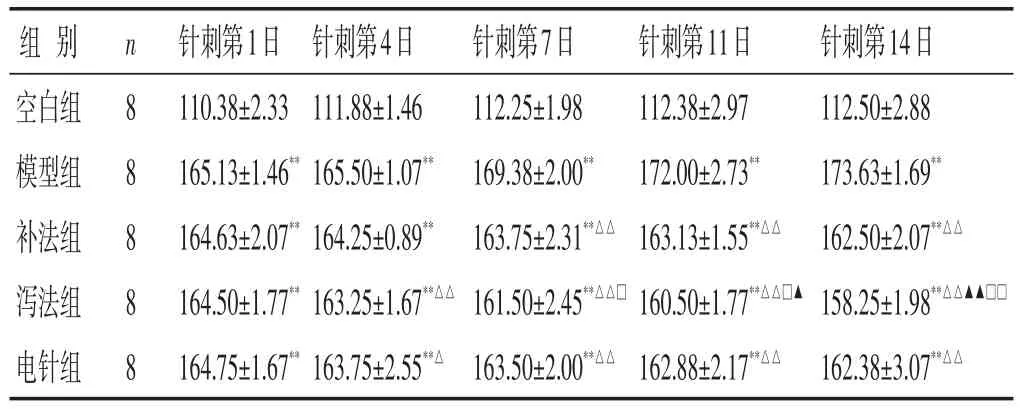

2.1 各組大鼠針刺治療前后收縮壓比較 見表1。與空白組比較,其他各組大鼠收縮壓在針刺的第1、4、7、11、14日均具有顯著差異(P<0.01),表明SHR大鼠模型一直保持比較穩定的高血壓狀態。針刺治療第1日,與模型組比較,各治療組差異無統計學意義(P>0.05);3個治療組之間比較差異無統計學意義(P>0.05)。治療第4日,與模型組比較,瀉法組收縮壓顯著降低(P<0.01),電針組次之(P<0.05)。治療第7日開始,與模型組比較,各針刺組收縮壓均顯著降低(P<0.01);與補法組比較,瀉法組收縮壓顯著降低(P<0.05)。治療第11至14日,與補法組和電針組比較,瀉法組收縮壓均顯著降低(P<0.05或P<0.01),且第14日收縮壓降低更顯著(P<0.01);而補法組和電針組比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

表1 各組大鼠針刺治療前后收縮壓比較(mmHg,±s)

表1 各組大鼠針刺治療前后收縮壓比較(mmHg,±s)

與空白組比較,?P<0.05,??P<0.01;與模型組比較,△P<0.05,△△P<0.01;與電針組比較,▲P<0.05,▲▲P<0.01;與補法組比較,□P<0.05,□□P<0.01。下同

針刺第14日112.50±2.88 173.63±1.69**162.50±2.07**△△158.25±1.98**△△▲▲□□162.38±3.07**△△組別空白組模型組補法組瀉法組電針組n 8 8 8 8 8針刺第1日110.38±2.33 165.13±1.46**164.63±2.07**164.50±1.77**164.75±1.67**針刺第4日111.88±1.46 165.50±1.07**164.25±0.89**163.25±1.67**△△163.75±2.55**△針刺第7日112.25±1.98 169.38±2.00**163.75±2.31**△△161.50±2.45**△△□163.50±2.00**△△針刺第11日112.38±2.97 172.00±2.73**163.13±1.55**△△160.50±1.77**△△□▲162.88±2.17**△△

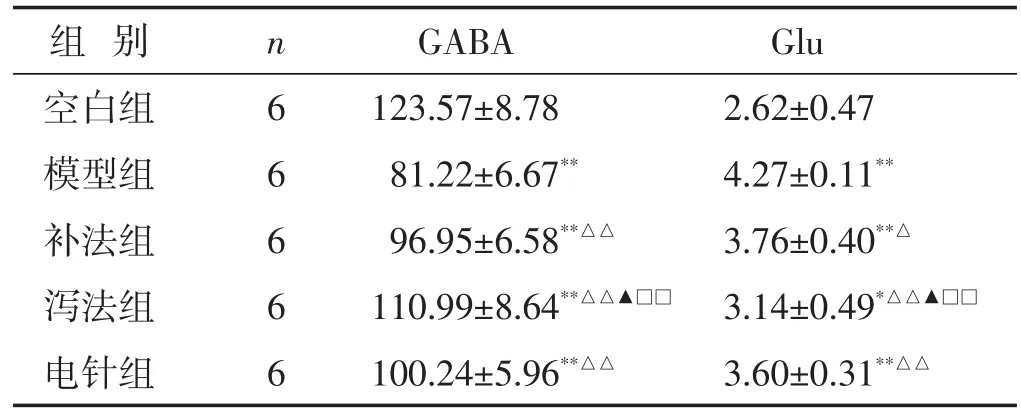

2.2 各組大鼠小腦組織中GABA、Glu含量比較 見表2。針刺后與空白組比較,其他各組GABA表達水平顯著降低(P<0.01),Glu表達水平顯著升高(P<0.05或P<0.01);GABA、Glu含量模型組與空白組比較有明顯差異(P<0.01)。與模型組比較,補法組、瀉法組和電針組小腦組織中GABA含量顯著升高(P<0.01);與補法組和電針組比較,瀉法組大鼠小腦組織中GABA含量升高顯著(P<0.05或P<0.01),而補法組和電針組之間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。Glu含量與模型組比較,3個治療組均有顯著差異(P<0.05或P<0.01);與補法組、電針組比較,瀉法組大鼠小腦組織中Glu含量明顯降低(P<0.05或P<0.01),而補法組與電針組之間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

表2 各組大鼠小腦組織中GABA、Glu含量比較(pg/mL,±s)

表2 各組大鼠小腦組織中GABA、Glu含量比較(pg/mL,±s)

組別空白組模型組補法組瀉法組電針組n 6 6 6 6 6 GABA 123.57±8.78 81.22±6.67**96.95±6.58**△△110.99±8.64**△△▲□□100.24±5.96**△△Glu 2.62±0.47 4.27±0.11**3.76±0.40**△3.14±0.49*△△▲□□3.60±0.31**△△

3 討論

高血壓病作為嚴重危害人類身心健康的常見心血管病之一,是全球范圍內的重大公共衛生問題,根據臨床證候特點將其歸為中醫學“頭痛”“眩暈”“肝風”等范疇。高血壓病最常見的癥狀以肝系為主,主要證候類型為肝陽上亢和肝火熾盛,符合臨床實際[7]。《素問·至真要大論篇》中指出“諸風掉眩,皆屬于肝”,《千金方》中也指出“肝厥頭痛,肝為厥逆,上亢頭腦也”,都強調肝在本病發病中的重要性。前期文獻統計表明,針灸治療原發性高血壓使用頻次最高的為太沖穴[8],作為足厥陰肝經原穴,是肝之原氣經過和留止之處,有平肝潛陽、行氣解郁、清肝養血的作用,對SHR大鼠降壓效果最佳。故本課題選用太沖穴作為治療穴。SHR是目前國際上公認的最接近人類原發性高血壓的動物模型,已廣泛應用于原發性高血壓及抗高血壓藥物篩選的基礎研究[9]。針刺作為一種非藥物療法,治療高血壓病見效快,操作簡便且無明顯不良反應,在臨床得到了大力推廣運用。小腦作為前期研究針刺捻轉補瀉手法所激活的靶腦區之一,體積僅占全腦10%左右,然而小腦神經元數量卻占腦神經元總數的一半之多[10],有研究發現小腦頂核內存在大量GABA能神經元[11],Glu也是腦區中最重要且常見的興奮性神經遞質,主要分布于小腦等部位[12]。兩者分別作為小腦內重要的抑制性神經遞質和興奮性神經遞質之一,對血壓的調控起重要的作用[13]。既往多項研究均表明,小腦對心血管活動具有重要調節作用[3,14-16]。近年不斷的實驗研究證實抑制性遞質GABA與興奮性遞質Glu相互作用在高血壓病等疾病中起著重要作用[15-16]。綜上所述,血壓與小腦中GABA和Glu關系密切,探索針刺對血壓的調節效應及其與小腦內GABA、Glu的關系,將對闡明高血壓的發病及治療具有重要理論價值和臨床意義。

針刺第1日,與空白組比較,模型組、補法組、瀉法組和電針組血壓差異顯著,且血壓較空白組均顯著升高,說明SHR造模成功;與模型組相比,補法組、瀉法組和電針組均無統計學差異,提示針刺第1日并未發揮明顯降壓效應。自針刺第4日開始,各治療組逐漸開始發揮降壓效應,且不同治療組發揮降壓效應時間與程度不同。針刺第4日,與模型組相比,瀉法組與電針組首先開始發揮降壓效應,且降壓效果顯著,但瀉法組與電針組之間無統計學差異。針刺第7日,與模型組相比,補法組開始產生降壓效果,即3個治療組均發揮降壓效應;與補法組相比,瀉法組降壓更顯著。說明從第4日開始,針刺手法即開始發揮降壓效應,瀉法組與電針組比補法組起效時間早,且瀉法組降壓效果優于補法組。針刺第11日至第14日,與補法組和模型組比較,瀉法組的降壓效果更顯著,且隨著針刺時間的延長,瀉法組表現出更明顯的降壓效果。但補法組與電針組之間比較并未見差異。以上結果表明,從針刺第4日開始,針刺手法即發揮降壓效應,且瀉法組降壓效果最佳。補法組與電針組在降壓程度方面未見統計學差異,但電針組起效時間要早于補法組,可能是電針組低頻刺激,參數可控的特點導致。可見針刺手法可以顯著降低SHR的血壓,且瀉法組效果最顯著,與前期研究結果也一致,說明不同針刺手法存在效應上的差異性[3,17]。

GABA作為一種神經信號傳導基質,廣泛存在于哺乳動物大腦中,是神經中樞內主要的抑制性神經遞質。研究資料表明[6],GABA可以通過中樞神經系統達到降低血壓、舒緩血管的作用,同時還具有鎮靜抗驚厥、調節大腦機能、加速新陳代謝及改善生殖生理等多種生物學功能[18]。GABA的降壓機制主要是通過兩種途徑:一是抑制血管緊張素轉化酶(ACE)活性,二是與腦內GABAA和GABAB受體結合起到擴張血管作用。GABA能改善動脈反射功能可能與其能與腦內受體結合改善血壓的機制有關[19]。在PVN局部灌注GABA后,可見血壓下降、心率減慢,表現為交感神經興奮的抑制[20],可見GABA對血壓的調控具有重要作用且與小腦關系密切。本實驗結果顯示,與空白組相比,模型組小腦組織中GABA含量明顯降低,表明SHR大鼠血壓升高可能與小腦中GABA含量的降低有關。與模型組比較,補法組、瀉法組和電針組均能顯著升高GABA的含量;與補法組和電針組比較,瀉法組升高GABA含量最顯著。

Glu作為哺乳動物中樞神經系統中與血壓變化最相關的興奮性氨基酸遞質[13],主要分布于小腦等部位[12]。有研究表明,Glu是作用于脊髓中間外側柱交感-腎上腺素能神經元的主要興奮性遞質,可引起交感心血管運動系統活動加強,使血壓升高[21-22]。針刺可通過減少RV-LM核團中Asp、Glu的釋放,減弱交感神經興奮性,從而降低大鼠血壓[13]。早期研究結果表明[23],谷氨酸在血壓調節的神經內分泌機制中亦起著主要作用。本實驗結果顯示,與空白組相比,模型組小腦組織中Glu含量明顯升高,表明SHR大鼠血壓升高可能與小腦中Glu含量的升高有關。與模型組比較,補法組、瀉法組和電針組均能顯著降低Glu的含量;與補法組和電針組比較,瀉法組降低GABA含量最顯著。

綜上,在高血壓大鼠的中樞發病機制中,小腦GABA含量的降低與Glu的含量的升高可能是其原因之一。對SHR大鼠施以針刺捻轉補瀉手法均能顯著降低血壓,使小腦GABA含量升高、Glu含量降低,且不同手法具有截然不同的效應性,這可能是針刺調控血壓的中樞機制之一。本實驗中瀉法組對血壓和小腦中2種神經遞質的調節最顯著,降壓效果最佳,與補法組和電針組相比差異最明顯,從而驗證了針刺手法的有效性和差異性;補法組與電針組相比并無統計學差異,但電針組發揮降壓效應較早,可能是電針組低頻刺激,參數可控的特點導致。本實驗設計和操作過程尚存不足之處,針刺捻轉補瀉對小腦參與降壓的機制尚未完全闡明,有待進一步研究。