基于相關性分析的村民凝聚力 對精準扶貧政策效果影響研究

李旺

摘要:團結的村民關系是凝聚全體村民的重要精神力量,也是助力農村脫貧致富的強大生產力。為了找到村民凝聚力同農村精準扶貧政策實施效果之間的關系,文章以吉林省X鄉為例進行調查,根據調查問卷提取相關研究數據,建立線性回歸模型。研究結果發現“收入增加比例”與“團結比例”存在很強的相關關系。從而得出村民團結對貧困村脫貧致富有一定推動作用,針對我國偏遠地區貧困村扶貧問題提出“團結致富”的合理設想,并做出理論依據。

關鍵詞:相關性分析;村民凝聚力;精準扶貧政策

繼十八大黨中央把脫貧攻堅作為全面建成小康社會的底線任務和標志性指標,積極推進精準扶貧進程后,黨的十九大報告,又在繼續堅持“精準扶貧”的基礎上進一步提出了“精準脫貧”的新策略。十八屆五中全會中,我國提出了全面建成小康社會新的目標要求,即“我國現行標準下農村貧困人口實現脫貧,貧困縣全部摘帽,解決區域性整體貧困”。“精準扶貧”的進程正在逐步穩健地推進,“三農”問題不容小視,任何有助于解決“三農”問題的舉措,都應得到充分的重視。

自從黨中央提出了精準扶貧的理念后,我國對于農業發展、農村建設、農民生活問題一直給予極高的重視,屢屢下達政問題相關的研究領域,也有各個領域的專家學者做出了詳細的調查研究。當前我國對于精準扶貧研究內容較多,方向也很豐富,這些研究大多是關于農村的經濟發展和政策文件,側重于考慮村民個體的外部環境,而很少考慮村民個體本身的精神因素,相關的問題也并未引起充分關注。本文將著重對村民關系和村民凝聚力做出研究,希望可以從農民精神凝聚力的新角度探索精準扶貧的新方向,發掘來自農民自身的力量,從而對精準扶貧政策的有效實施做出一定貢獻。

一、數據來源與研究方法

本文選取了吉林省X鄉為調查走訪對象,主要針對X鄉的自然條件、人文環境、發展變化、經濟現狀做出了全面、多角度的調查研究。X鄉的林下經濟發展,緊緊圍繞“11223”工程,堅持宜林則林、宜果則果、宜藥則藥、宜蛙則蛙的原則,大力發展拳頭產業,走可持續發展之路。

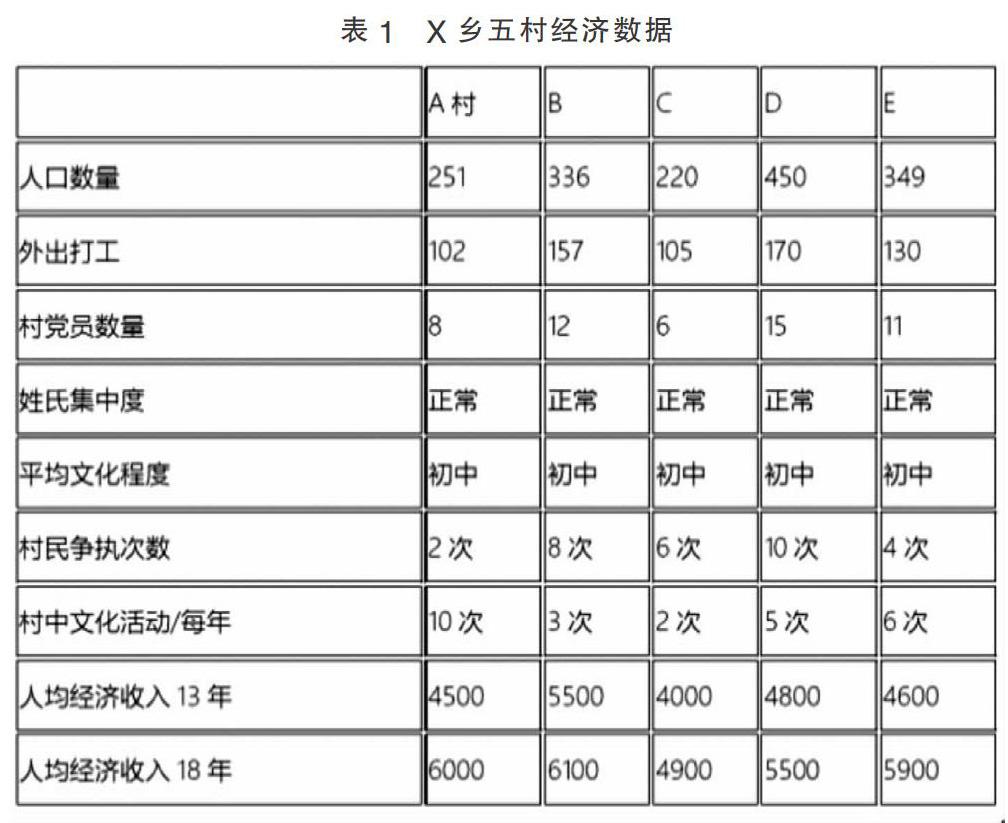

在調查走訪過程中,本研究設置了和“村民凝聚力和村莊經濟發展”相關的題項20個,形成問卷。問卷內容涉及村民之間日常生活交流的關系,村民發生矛盾的情況,村民與村領導的關系,村民的收入情況,農村精神文化活動的進行情況等。最終收集到的位于X鄉的五個村子詳細信息如表1所示。

基于問卷所得數據,標注每份問卷團結程度之后,定義團結比例指數來描述一個村子的團結程度。

團結比例指數:問卷結果中被認定為高團結程度的有效問卷數量所占該村總有效問卷數量的比例定義為團結比例指數。

二、聚力與經濟相關性

在本文調查研究中,農村凝聚力,特指農村內部各村民在其村莊經濟、生活發展的過程中,基于共同的發展需要,使村莊內各成員為共同目標結合成一個團結的整體而具有的團結的力量。

通過2013~2018年各村的經濟增長變化,提取出可描述村子經濟發展變化的“收入增加比例(人均)”變量。同時為避免村子規模大小對研究結論的影響,對原始數據進行一定處理,把其中的“外出打工”和“村黨員數量”和各村人數相比,獲得相應的人數比例,便于后續處理分析。初步處理數據后,探索村子人均收入增加比例和團結指數以及其他因素之間的相關關系,進行線性回歸分析。

首先,對所有可能影響因變量的自變量進行篩選,篩選方法為Best Subset法。結果顯示,本模型為“村子收入增加比例”和“團結比例”的一元線性回歸模型,其他因素均被篩除在模型外。

本模型的回歸方程為:

村子收入增加比例=0.084+0.265*團結比例

結果顯示,“團結比例”這一變量可以解釋“村子收入增加比例”96.4%的變化。這說明,團結比例越高,村子收入增加比例越大,村子收入越多,村子經濟更有發展的機會。

經系數檢驗,常量和“團結比例”對應系數的t檢驗顯著性均小于0.05,說明兩個系數均顯著;F檢驗顯著性小于0.05,證明了模型的顯著性,說明該模型是有效模型;DW檢驗結果為0.445>0.390(查表所得),因此,此模型無顯著的自相關現象;異方差檢驗殘差結果分布均勻,因此,此模型無顯著的異方差現象。

從上述模型中可以看出,“收入增加比例”這一變量與“團結比例”存在很強的相關關系,并且后者可以解釋96.4%的變化,且本模型在統計學意義上被證明是有效的;即通過增強村子的團結比例,可以實現讓村子收入增加比例增長目的,由此,村子收入增加比例越大,村子收入越多,村子將會有更多的經濟發展機會,加快脫貧致富、奔向小康的步伐。

三、對策建議

凝聚力,文化學、倫理學上的凝聚力概念,是指集體或某一社會共同體內部各成員因共同的利益和價值目標結為一個有機整體的某種聚合力。由于存在凝聚力,社會共同體才保持著自身的內在規定性,一旦凝聚力消失,社會共同體便會趨于解體。在我們的調查研究中,農村凝聚力,特指農村內部各村民在其村莊經濟、生活發展的過程中,基于共同的發展需要,使村莊內各成員為共同目標結合成一個團結的整體而具有的團結的力量。

1. 加強農村基層黨組織建設,黨員發揮好帶頭作用加強農村凝聚力

經過調查分析發現,農村黨員人數多的村子凝聚力強,發展經濟更好。農村基層黨組織是黨團結帶領農村群眾脫貧致富的第一線。黨員要發揮模范帶頭作用團結農村群眾,增強鄉村凝聚力以更好落實國家精準扶貧政策。同時需要加強基層黨組織制度建設,通過制定具體的、可操作性強的規章制度,規范農村基層工作職責、辦事程序、獎懲制度,實施依法行政,增加公開透明度,使農村基層工作有章可循,提高群眾對黨組織的信任度,增強鄉村的凝聚力和創造力。

2. 農村基層選舉要公開透明,大學生村官和選派第一書記要緊密聯系群眾增加村民對領頭人的認可度

經過調查分析發現農村村干部受村民擁護是村民凝聚力重要因素,要增強村民對村干部認可度首先就要加強農村基層選舉的公開透明,選出群眾認可的村干部才能增強農村凝聚力,帶領全村在精準扶貧政策下脫貧致富。

其次,近些年眾多貧困村選派了很多大學生村官和空降第一書記,這一類村書記大多理論知識豐富但是基層經驗不夠,制定的一些政策可能因為沒有充分結合實踐而效果不佳,得不到村民的支持,因此選派基層村領導要深入在當地實踐調研再作出決策,多從群眾角度思考。

村干部要充分發揮模范帶頭作用,提高農村基層組織服務群眾的能力、帶領群眾發家致富的本領,使基層干部成為農村基層工作的帶頭人,增加村集體凝聚力,更好助力精準扶貧政策在村子中的實施。

3. 豐富農村活動提高村民幸福度

經過調查研究發現,村中文化活動舉辦的比較頻繁的村子,村集體凝聚力更強。當前,我國農村的物質生活條件不斷改善,消費水平顯著提高,農村群眾已經不僅僅滿足于吃飽穿暖,越來越重視精神文化需求,農民文化素養、精神層次的提升是三農發展的關鍵, 同時作為新農村建設的重要載體,群眾文化素質的提高在新農村建設中也發揮了不可忽視的作用。因而新農村建設的過程中,基層文化站必須要結合當地的實際,舉辦群眾文化活動,對年輕農民群眾進行正確的引導,提高其素質,為三農發展出一份力。

四、結論

響應國家“精準扶貧”的號召,基于“和物質力量相比,精神力量也是不容忽視的重要力量”這一基本觀念,本文提出了“村莊凝聚力和村民團結對脫貧致富的作用”這一研究方向,研究村莊凝聚力和村民脫貧之間是否具有一定的關系。面對貧困村物質力量極度缺乏的現狀,如果能充分發揮村民團結的精神力量,將其轉化為貧困村脫貧致富的強大生產力,會對精準扶貧從新的角度做出貢獻。本文通過實地走訪、問卷調查、數據分析等方法,最終證明了村民團結對于貧困村脫貧有很大幫助。

參考文獻:

[1]劉翠翠.農村群眾文化之于新農村建設的重要性[J].科技展望,2015(07).

[2]李艷春,曹衛國.企業組織凝聚力結構模型研究初探[J].統計與決策,2011(05).

[3]任波.基于 SEM 模型的集體項目社交凝聚力構成因素研究[J].體育研究與教育,2018(03).

(作者單位:東北財經大學管理科學與工程學院)