突發公共事件中公眾的科學認知及網絡行為分析研究

——以雙黃連搶購事件為例

袁子凌 田 華

(北京航空航天大學高等教育研究院,北京 100191)

1 問題的提出

近年來,突發公共事件的暴發呈現常態化趨勢,其普遍具有突發性、不可預測性、緊迫性、影響范圍大等特點[1],如2003年的嚴重急性呼吸綜合征(SARS)事件、2009年甲型H1N1流感事件等。由于公共事件與公眾切身利益緊密相關,公眾在事件發生后想要及時了解科學信息做好自我防護,而網絡媒體已經成為大多數公眾獲取科學信息的第一選擇。網絡媒體對突發公共事件相關科學新聞報道的影響范圍,也會因公共事件本身所具備的特性和網絡瞬時所聚集的強輿論場,呈現螺旋式地擴大。公眾通過網絡媒體關注突發公共事件的報道,了解事件動向并考慮后續行為的發生,進而影響和引導事件的發展。

2019年年底開始的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情事件不斷發酵,公眾對相關信息的需求呈現急劇上升趨勢。2020年1月31日晚,新華社法人微博“新華視點”在微博上首先發布消息:“上海藥物所、武漢病毒所聯合發現中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒。”[2]緊接著,騰訊新聞、搜狐新聞等多家媒體紛紛進行廣泛報道,無論線上還是線下,雙黃連口服液立即被搶購一空。雖然第二天一早便被澄清“到目前為止仍然沒有專門用于預防和治療新型冠狀病毒的藥物”[3],但此次事件卻暴露出突發公共事件下科學傳播中的諸多問題。公眾為何搶購?網絡在此次事件中起到什么作用?突發公共事件下科學家和科技新聞工作者該如何呈現科研成果以避免引發公眾的非理性行為?

2 研究框架與研究方法

2.1 研究框架

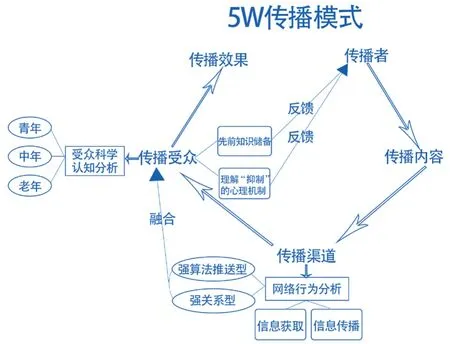

按照拉斯韋爾的“5W”傳播模式[4]梳理此次“雙黃連搶購”事件,會發現“誰”(傳播者)、“說了什么”(傳播內容)、“取得了什么效果”(傳播效果)已經基本清楚,只是“對誰說”(傳播受眾)和“通過什么渠道”(傳播渠道)需要深入探究。因此,本研究希望通過研究發現傳播受眾的科學認知和在不同傳播渠道下的行為特征,以反思科學家和科技新聞工作者作為傳播者該怎樣“說”以及如何通過網絡媒體“說”才能避免引發公眾的非理性搶購等“效果”的再次發生。

基于傳播受眾層面進行分析,首先需要對受眾進行分類。本研究綜合考慮了受教育程度、網絡使用頻率與偏好等因素,將受眾群體劃分為青年、中年、老年,分析不同受眾群體的“科學認知”對其是否購買雙黃連的影響。針對雙黃連搶購事件,我們假設,對新冠病毒的致病原理、傳播途徑和防護措施等先前知識儲備情況具有群體區分度,搶購雙黃連的本質是對“抑制”的理解偏差,因此我們想了解不同群體如何理解“抑制”,以及理解偏差如何導致購買行為的發生。其次,本研究還將分析受眾在不同網絡傳播渠道下的“信息獲取”與“信息傳播”等網絡行為是如何促使搶購事件發生的。具體研究框架見圖1。

圖1 研究框架

2.2 研究方法

2.2.1 深度訪談法

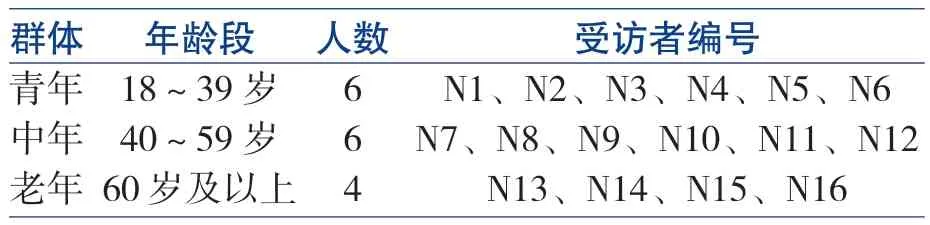

本研究首先選取了不同年齡段共16位受訪者進行了深度訪談,訪談時間集中在2月3—5日,訪談議題主要圍繞“雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒”的新聞報道,從新冠病毒的致病原理與傳播途徑和防護,抑制、預防、治療的理解和網絡傳播與購買行為三方面展開。訪談目的是獲得原始資料,待進一步的問卷研究。訪談采用微信視頻、語音、電話等多種線上訪談形式,與每位受訪者的交流時間為30 ~ 50分鐘。具體受訪者信息可見表1。

表1 深度訪談受訪者檔案信息

2.2.2 問卷調查法

通過整理訪談資料所反饋出受眾的先前知識、“抑制”的理解、網絡傳播與搶購雙黃連等行為特征,依舊圍繞上述訪談涉及的三方面問題初步擬定問卷題目和選項,經小范圍發放后對問卷內容進行多次修改、補充和完善,最終確定調查問卷共17 ~ 23道題目,并通過網絡問卷形式發放,允許參與者轉發問卷鏈接,收集時間為3天(3月6—9日),共收到有效問卷680份,答題時長在3分鐘以上。

此次樣本中,男女比例分別為40.88%和59.12%。青年群體占比59.56%,中年群體占比22.79%,老年群體占比17.56%。其中,青年及中年群體受教育程度普遍較高,近半數人文化水平為本科及以上,分別占比46.34%和45.81%。老年群體受教育程度普遍偏低,43.33%的人文化水平為初中及以下。

3 調查結果分析

我們首先來看看究竟是哪些人購買了雙黃連,具體見圖2。

圖2 不同年齡段群體購買雙黃連情況

從圖2可知,各個年齡段群體均有購買行為,但是老年人為主要搶購群體。

3.1 受眾科學認知分析

3.1.1 先前知識儲備

在新冠病毒感染肺炎疫情事件下,公眾基于了解新冠病毒的致病原理和傳播途徑等相關科學知識來決定如何做好預防措施。致病原理涉及較多復雜的生物醫學知識和抽象難懂的專業詞匯,如“淋巴細胞”“免疫細胞”“黏膜細胞”等[5],對于科學知識薄弱的群體來說,理解新冠病毒的致病原理是極為困難的一件事情,只能依據自主判斷或受周圍環境的影響形成較膚淺的認識,進而影響對傳播途徑的判斷。

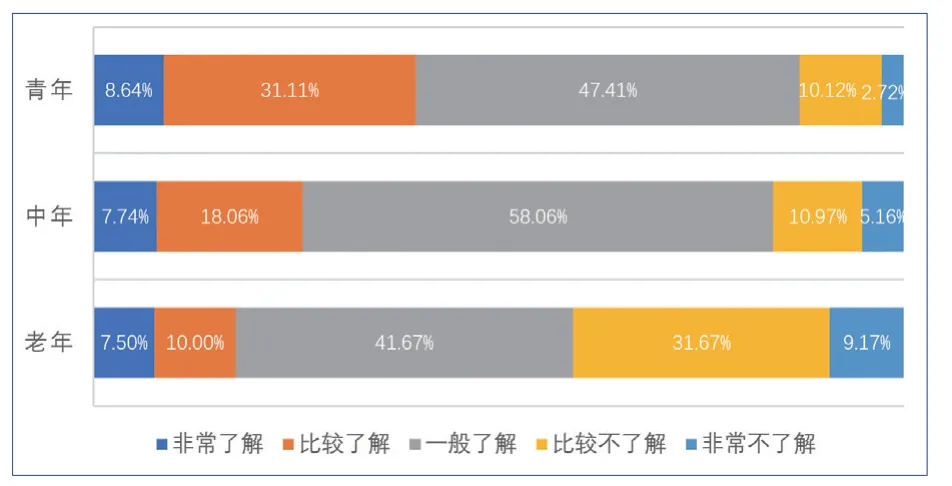

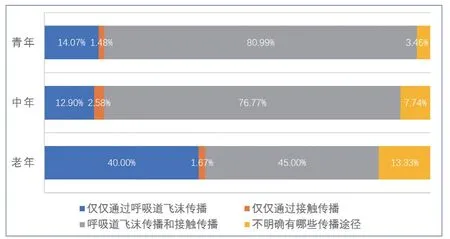

圖3和圖4反映了不同年齡群體對新冠病毒致病原理的了解程度和傳播途徑的認知差別。

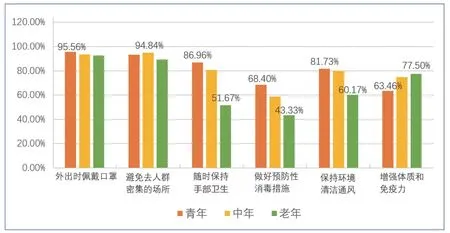

圖3和圖4顯示,青年和中年群體普遍對新冠病毒致病原理了解程度較高,大多數人選擇了“一般了解”或“比較了解”,同時對新冠病毒感染人體的途徑有較為全面的認知,均超過75%的人選擇了呼吸道飛沫傳播和接觸傳播。而老年群體對新冠病毒致病原理了解程度相對較低,有近一半的老年人選擇了“比較不了解”“非常不了解”;同時表現出對傳播途徑的認知不夠全面,超過半數的老年人對傳播途徑缺乏正確的認識,進而影響危機意識和應對方法的選取。因此,缺乏新冠病毒相關科學知識的老年群體采取的防護措施相較于其他群體不夠全面和到位,僅有近一半的老年群體選擇隨時保持手部衛生和做好預防性消毒措施(見圖5)。

圖3 不同年齡段群體對新冠病毒致病原理的了解程度

圖4 不同年齡段群體對新冠病毒傳播途徑的了解情況

圖5 不同年齡段群體對防護措施的了解情況(多選)

3.1.2 理解“抑制”[6]的心理機制

(1)對“抑制”概念的理解

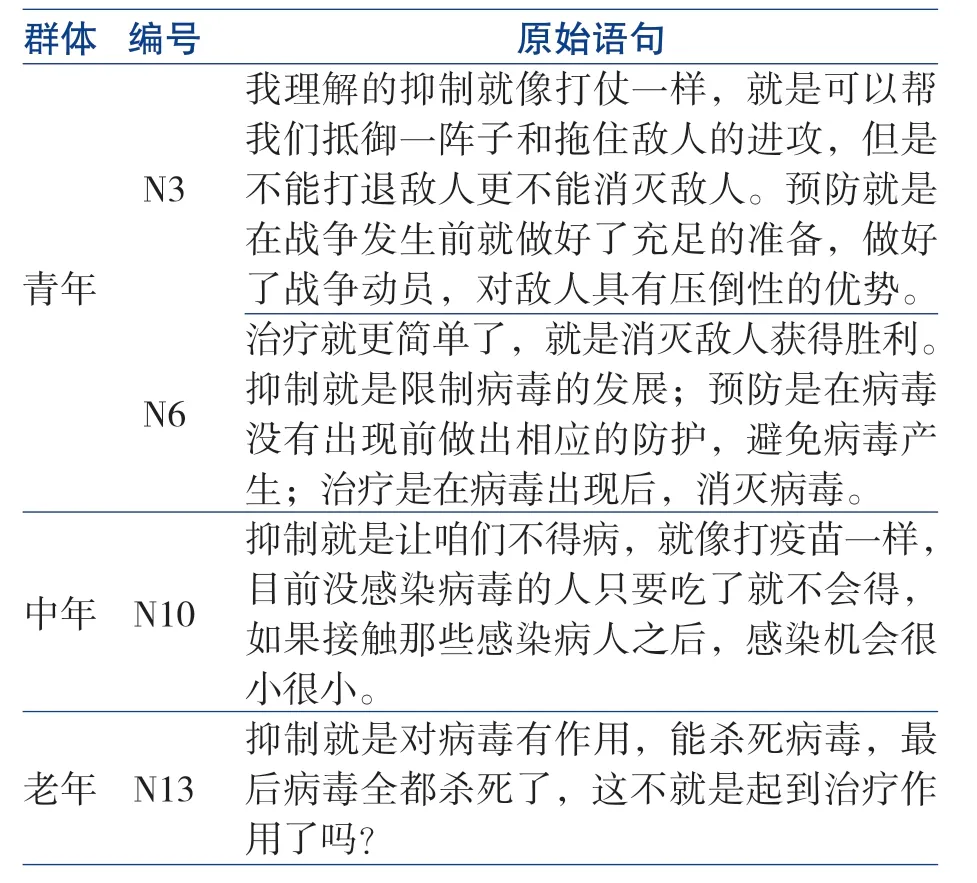

從訪談中我們就注意到不同年齡段群體對“抑制”的理解存在很大差異,據此修改成問卷中的選項,也依舊看出不同年齡段群體對科學概念“抑制”的理解存在偏差,如圖6所示。

圖6 不同年齡段群體對“雙黃連可以抑制新冠病毒”中“抑制”一詞的理解

圖6顯示,接近半數的青年群體能夠正確認識到“抑制”指在人體感染病毒的情況下有效控制病情發展。而近一半的中年及老年群體認為雙黃連能夠“抗病毒”,即對新冠病毒“有效”,從而能夠起到預防和治療的作用。

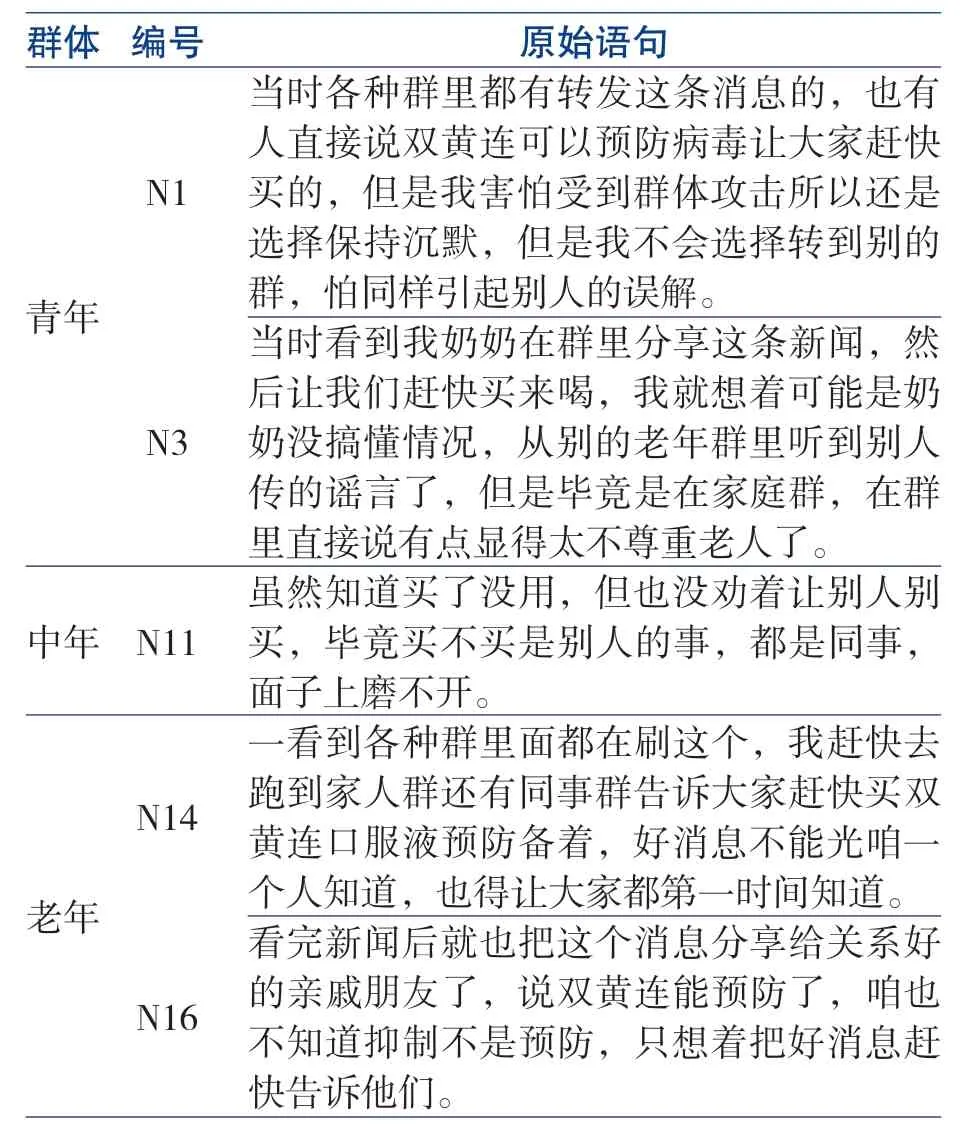

我們可根據不同年齡段群體在訪談表述(表2)中對“抑制”一詞的典型理解陳述來深刻理解圖6的問卷結果。

表2 對“雙黃連可以抑制新冠病毒”中“抑制”一詞如何理解

通過上述描述,可以看出所有人群都未能給出“抑制”的科學定義,但都給出了各自的解讀。解讀方式有對比,對比“抑制”與“預防”和“治療”的不同;也有類比,比如把“抑制”類比成“打仗”“打疫苗”等;還有擴大化,比如“抑制”就是“殺死病毒”。無論怎樣解讀,人們都是基于先前的知識儲備,對科學術語進行了可理解的、更直白、更簡潔的解讀,而這些解讀可能存在各種偏差。這些偏差一方面受限于先前知識儲備;另一方面,與下面動機性推理心理機制有關,最終導致是否發生購買行為。

(2)動機性推理[7]與證實性偏差[8]

動機性推理一般指我們處理問題時都有先入為主的偏見,然后下意識地尋找各種證據來證明自己的這個偏見是正確的,從而陷入非理性的思考中。動機性推理通常包含三個要素:①情緒偏差,即預設答案;②證實性偏差,即接受支持預設答案的證據;③合理化,拒絕接受與預設答案不同的證據,并對其他證據進行其他解釋,使自己的預設答案更加合理。

從圖2可知,此次搶購雙黃連的主要群體是老年人,因此我們主要針對該群體進行動機性推理分析。

自疫情發生以來,公眾每天看到不斷攀升的確診人數,接收大量通告和建議,然而個人只能待在家中,這種無力感必然帶來恐慌和焦慮,易于產生過激反應,表現在不斷搜索各種可能“有利、有用”信息,快速判斷并采取行動。

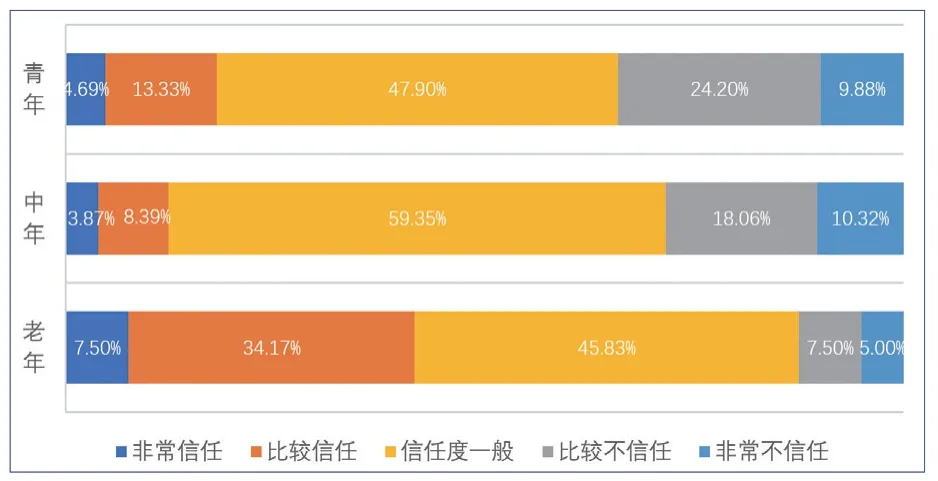

當2020年1月31日雙黃連能夠抑制新冠病毒的報道一出,很快為大眾捕獲。從情緒偏差要素來說,所有群體都是希望馬上有針對新冠病毒的特效藥,所以預設答案是基本一致的。但是由于不同群體先前知識儲備不同,因此對于該消息的信任判斷就不同。大部分公眾對該消息將信將疑,訪談中相信該消息的人表示“官媒發布、專家說的,沒有問題”;懷疑該消息的表示“特效藥不會這么快吧?”這其中,老年群體對該消息的信任程度最高,結果見圖7。

圖7 不同年齡段群體對“雙黃連可抑制新冠病毒”消息的信任程度

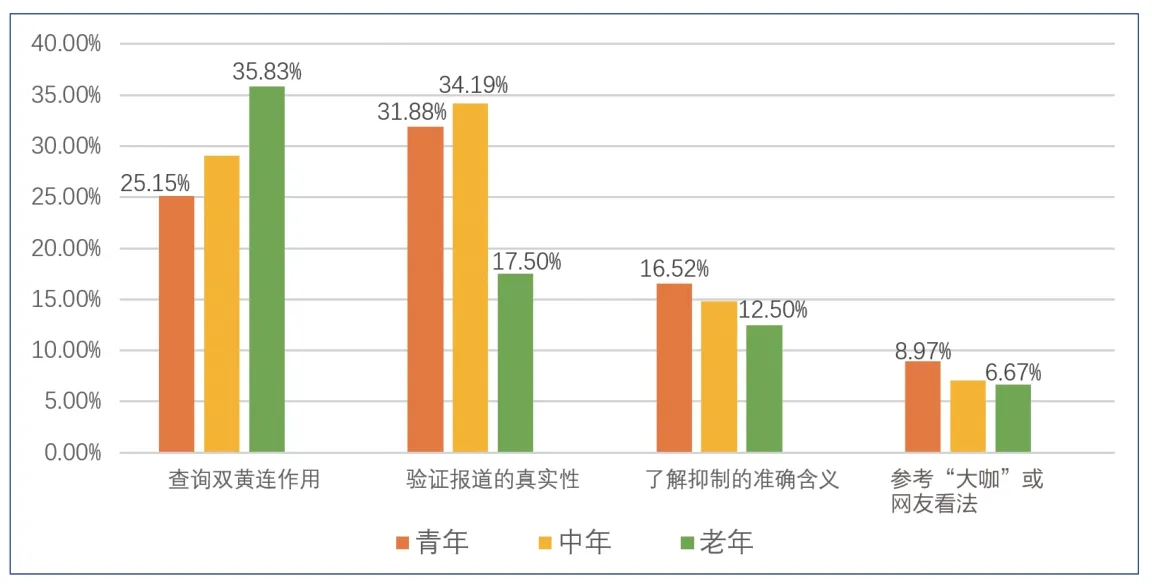

圖8 不同年齡段群體搜索“雙黃連”相關信息的目的(多選)

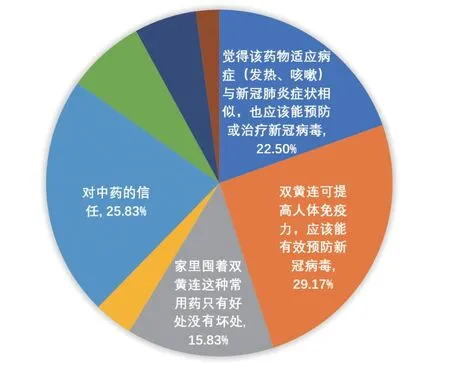

圖9 推動老年人購買行為發生的影響因素(多選)

問卷調查中各個群體都有40%左右的群體進行了網絡搜索,從搜索目的(見圖8)就能看出證實性偏差,青年和中年群體搜索的主要目的是驗證消息的真實性,而老年群體搜索的目的是了解雙黃連的作用,嘗試通過網絡平臺尋找更多證據來佐證雙黃連能夠預防或治療新冠肺炎等觀念,為自己的購買行為添加證據,從而產生證實性偏差。特別是如果查詢到的信息與自己以往的經驗契合(見圖9),與新聞報道的內容類似或者相關,這種證實性偏差就更容易發生。從N13老年受訪者的表述就可以看到證實性偏差產生的邏輯。

N13老人原始語句:很多病都是吃西藥沒用吃中藥吃好了,我看網上說雙黃連可以治療發熱咳嗽,正好和這個傳染病對癥,況且中藥沒啥副作用,萬一感染了吃這個治病,咱也不給國家增添負擔了不是。

而對于“抑制”不等于“預防或治療”這樣的觀點,老年群體首先不太能夠接觸到,其次即使接觸到,也會進行合理化解釋,依然認為自己的購買行為是正確的。比如,2020年2月1日官媒澄清:抑制并不等于預防和治療,請勿搶購自行服用雙黃連口服液。N16老人對此消息有如下陳述:

N16老人原始語句:沒有在網上看到澄清消息,第二天和家人一起排隊限號購買。購買后一兩天才從兒子口中得知買了沒用,治不了新冠肺炎,被勸身體沒病不要亂喝。這可能是政府放出的消息,讓身體沒事的人先別買,先把藥留給有可疑癥狀的,不然藥都被沒病的人搶空了,有病的人吃不上。慶幸自己及時購買上了。

3.2 網絡行為分析

傳播者發布的傳播內容要經過傳播渠道到達傳播受眾,此次雙黃連抑制新冠病毒的消息首先從微博發布,那么,我們就要分析公眾如何從微博等不同的網絡平臺獲取該信息,以及如何傳播該信息等行為。

根據訪談結果我們發現,不同群體獲取信息的網絡平臺存在明顯差異,因此在制作問卷時將目前國內主流網絡媒體平臺大致分為兩類:強算法推送型平臺和強關系型平臺。強算法推送型平臺基于網民志趣建立網絡,社會網絡同質性較弱,社交關系較弱,平臺內信息獲取和傳播主要依靠智能算法和推薦機制,如今日頭條、微博等。強關系型平臺主要基于線下熟人關系建立線上網絡,社會網絡同質性較強,社交紐帶更強,平臺內信息獲取和傳播主要依靠用戶朋友圈和公眾號,如微信、QQ聊天等。

3.2.1 網絡信息獲取

問卷詢問了各群體第一次獲知“雙黃連可抑制新冠病毒”消息的渠道,發現青年群體的獲取渠道主要為新聞類APP以及微博等平臺,中年群體主要選擇新聞類APP以及微信等平臺,老年群體主要通過微信等平臺。具體見圖10。

新聞類APP和微博等屬于強算法推送型平臺,推送信息雖然受限于關注主題,但是推薦信息不斷關聯,屬于信息開放平臺;推送信息受眾廣泛,通過點贊或留言進行一般性社交交流,意見呈現多樣性。大部分青年和部分中年群體因此從中獲得的信息較為全面、理性。

圖10 不同年齡段群體第一次獲知 “雙黃連可抑制新冠 病毒”消息的渠道

而微信、QQ聊天等屬于強關系型平臺,信息主要來自好友圈發布或者訂閱的公眾號文章,信息封閉;其次,因為通過熟人關系建立的好友圈成員同質化,這兩方面因素導致平臺內信息內容單一、重復,形成“信息繭房”[9]。圖10顯示,部分中年、大部分老年群體首次獲知該消息的渠道主要是微信,因此他們受到“信息繭房”效應的影響最大。

3.2.2 網絡信息傳播

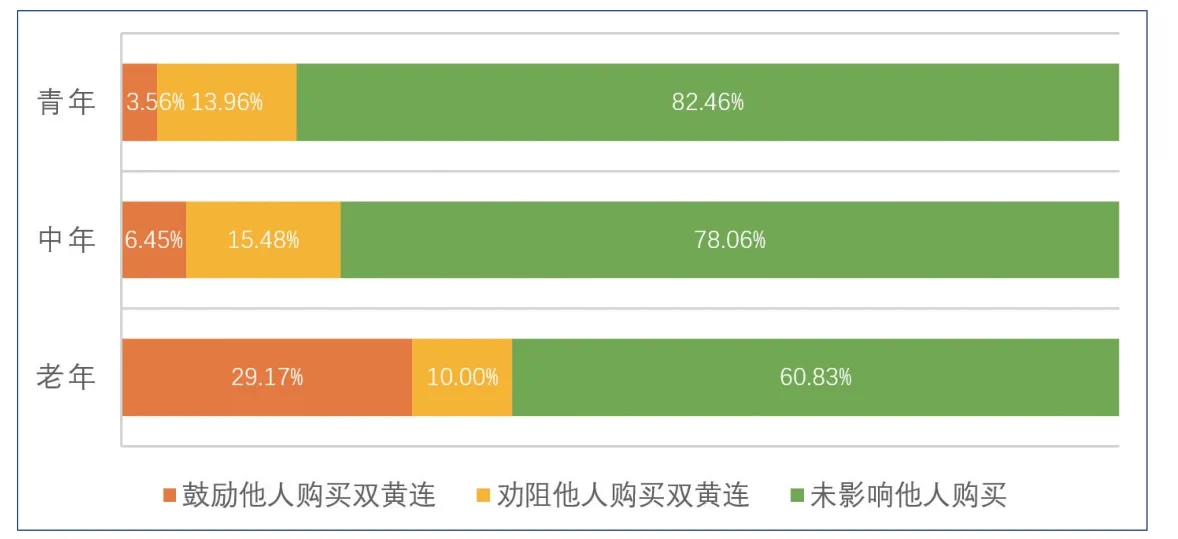

2020年1月31日晚的微博報道并未號召公眾購買雙黃連,那么該消息的理解偏差乃至購買行為如何通過網絡進行傳播呢?我們的問卷調查發現,主要是老年群體會把自己搶購雙黃連的建議發布在網絡平臺上(圖11)。而沒怎么搶購雙黃連的青年和中年群體卻保持了沉默,并沒有積極勸阻(表3)。

圖11 不同年齡段群體影響他人購買雙黃連情況

從表3可以具體看出,老年群體出于對家屬、同事或朋友健康的關心,將個人對消息的錯誤理解熱切地告訴其圈子內的微信用戶,成為各個圈子內的引導情緒,或者說成為其圈子內的謠言制造者。而圈子內的青年和中年群體卻無力解釋為什么不需要購買雙黃連,按照勒龐《烏合之眾——大眾心理研究》的解釋:在群體中“說理與論證戰勝不了一些詞語和套話……反而會覺得自己十分迂腐和無聊”[10],因而選擇沉默,形成“沉默的螺旋”,導致 “謠言”傳播者的增勢,錯誤信息從一個圈子傳播到另一個圈子,加劇了謠言的擴散。

表3 獲知消息后是否購買或者影響他人購買?

4 結論與建議

4.1 結論

從上述對問卷結果和訪談資料的分析,我們可以得出如下結論。

(1)青年和中年群體先前知識儲備較好,科學概念認知較準確,網絡環境下,青年獲取信息的渠道較開放,內容也更加全面,為該群體避免盲目行動提供了有力基礎。老年群體則相反。青年和中年群體主要通過新聞類APP或微博等強算法推送型網絡平臺首次獲取 “雙黃連可抑制新冠病毒”消息,基于較好的先前知識,比較準確理解“抑制”,或者主動借助多種網絡平臺驗證消息的真實性,這樣既能獲取事件中各種新聞報道、專家解讀、國家政策等全面豐富的傳播內容,同時也能為及時獲取他人觀點來糾正自己的錯誤理解提供更多機會,從而更加理智地看待該消息,有效避免盲目購買或鼓勵他人購買行為的發生。老年群體大多通過微信等強關系型網絡平臺獲取雙黃連的相關信息,由于先前知識不足,較容易把“抑制”等同于“預防或治療”,為了自己和家人健康,較容易采取簡便易行的購買雙黃連行為。

(2)公眾由于恐慌心理,會基于動機性推理傾向于把“抑制”理解為“預防”或“治療”,從而觸發購買雙黃連行為。首先,老年群體因對“抑制”等專業醫學術語理解不到位,在疫情緊張和特效藥研制尚未有頭緒的情況下,對替代性藥物有著巨大的心理需求,因此易產生動機性推理,從而傾向于對科學報道內容過度解讀。其次,老年群體對中藥更為信任,雙黃連有效與已有認知相符,即使搜索網絡,也主要是查詢雙黃連的作用來佐證自己的觀點正確,并抱有“買來只有好處沒有壞處”“不管是真是假,先囤起來再說”等態度,從而有意地對科學報道內容過度解讀。最后,因對傳播途徑了解不夠全面,并未考慮到外出購買存在較大的感染風險,最終選擇易操作且成本較低的購買行為。

(3)微信等強關系型網絡平臺所形成的“信息繭房”效應造成傳播內容窄化、疊加強化,加劇了群體性理解偏差或者謠言的迅速傳播,并最終導致群體付諸統一性的行動。老年群體主要依托微信平臺獲取和傳播消息。微信傳播環境較為封閉,易引發“信息繭房”效應,導致大量重復單一的內容在老年群體的微信圈內傳播,圈外不同觀點無法流入空間,而能為該群體提供正確觀點的其他群體因群體效應而選擇沉默,導致老年群體理解偏差得不到糾正,無意間形成謠言。老年群體出于對他人健康的關心,將自己理解錯誤的信息傳播到其他圈子中,而與自己觀點相一致的人會繼續傳播到其他圈子中,進而加劇了謠言的擴散,最終影響其他人加入雙黃連搶購大軍中。

4.2 建議

從上述對公眾科學認知和網絡行為的分析可以看出,在雙黃連抑制新冠病毒報道中,科學家和科技新聞工作者作為傳播源出現了一些偏差,而微信等強關系型網絡平臺則加速了相關信息的傳播。為避免公眾在這一次或者下一次突發公共事件中再次發生非理性行為,提出如下兩點建議。

(1)科學信息發布要充分考慮公眾科學認知特征,科學家應更謹慎全面地發布科研成果,科技新聞工作者應更嚴謹平衡地撰寫報道。在突發公共事件處置的重要階段,科學家的言論在公眾中具有較高權威,此時,科學家尤其需要充分考慮科研成果發布對事態的影響,以更嚴謹和謹慎的態度,更全面的科學解釋進行科學傳播與普及。其次,科技新聞工作者作為議程設置的核心,在撰寫科學報道中,可參考“圖爾敏論證模型(TAP)”[11]。在報道科學成果時,不僅要報道結論,還要提供可查的事實依據,比如提供數據鏈接或參考文獻,要考慮科學結論的限定范圍以及科學結論的反面意見,比如雙黃連口服液有不良副作用,應謹慎使用等。這樣嚴謹、平衡的傳播內容不僅能幫助公眾理解相應的科學知識,也能盡可能避免造成不必要的非理性行為。

(2)科技新聞媒體要依據公眾獲取和傳播信息的行為特征,充分利用不同媒體平臺的優勢提升科學傳播的廣度和深度,擴大正向傳播效果。強算法推送型平臺提供的開放式信息交流保障了科學傳播的廣度,但由于智能算法推送機制推送文章種類繁多,更擅長報道事件結果而缺乏事件緣由、造成影響、相關原理等信息的深層次解讀。強關系型平臺如微信,是很多老年人獲取信息和傳播信息的主要渠道,且受“信息繭房”效應影響較大,但微信的科普類公眾號也因為傳播受眾的志趣更為集中,尤其擅長對科技事件涉及的深層次信息進行通俗易懂的專業化解讀。建議強算法推送型網絡平臺下的主流媒體與強關系型平臺進行科技新聞報道與相關科普內容產品的合作生產,促進科普內容的時效性、可讀性和深度的有機結合,抗擊網絡謠言,正確引導輿論。以此次雙黃連事件為例,新華社在微博發布“雙黃連可抑制新冠病毒”消息時,可主動與“丁香園”等科普公眾號進行關聯,與“抑制、預防或治療”的深度解讀文章同時發布,彌補微博報道的缺陷,引導公眾理性看待,避免盲目購買行為的發生。