淮安綠色品牌興農路越走越寬

江蘇省淮安市大力發展特優高效種植、特種綠色水產、特色生態休閑和高附加值“三特兩高”產業,走出一條綠色化、品牌化、產業化的發展之路。目前,“三特”產業產值達350多億元,占全市農業總產值一半以上,其中優質稻米面積約267萬畝,占水稻種植面積6成多;高效設施園藝面積約139萬畝,占比近兩成;特種蝦蟹養殖50萬畝,占水產總面積70%;生態休閑主體600多家,產值超14億元。

依托特色樹品牌

發揮臨湖特色資源優勢。盱眙縣連續多年舉辦龍蝦節,創建省級小龍蝦農業標準化示范區,開展小龍蝦育苗專項攻關,創新小龍蝦養殖模式,大力發展稻漁綜合種養35萬畝。深入拓展“盱眙龍蝦”大品牌效應,推出的“盱眙龍蝦米”在上海一炮打響,先后獲得全國首屆稻漁綜合種養優質漁米評比金獎和江蘇好大米十大品牌等殊榮,實現了“培育一只蝦一個產業,帶動一座城一方百姓”的獨具盱眙特色產業發展之路。發揮地方畜禽獨有品種優勢。“淮安黑豬”作為農業農村部16個主推“地方豬”品種之一,為推廣淮安黑豬品種,該市成立“淮安黑豬”產業聯盟,依托南農大淮安研究院建成種質資源庫,加大核心群的提純復壯,引進秋歌農牧、溫氏等企業擴繁、產業化開發,集種苗繁育、規模養殖、屠宰加工、市場營銷、品牌創建等淮安地方特色豬“全產業鏈”體系正在構建。挖掘農耕文化并賦予新內涵。“好水、好土、好味稻”“天下糧倉,淮米飄香”的“淮安大米”,先后在5屆中國優質稻米博覽會上被評為“金獎大米”,2017年淮安市又榮獲“中國稻米產業融合發展示范市”稱號,是全國首個獲此殊譽的地區。此外,“淮安紅椒”“金湖蓮子”“金湖芡實”等地方特色產業產品不斷被培育壯大,多個產業呈現出蓬勃發展良好勢頭,推動淮安農業產業走上特色化、差異化的名特優新之路。

創立公用品牌“淮味千年”。截至2018年底,全市先后創立農業農村部地標產品8件、農產品中國馳名商標7件、農產品地理標志證明商標120件,位居全國設區市前列,品牌發展基礎優越。基于此,邀請專業公司創意規劃,在2018年推出了整市域、全品類的農產品區域公用品牌“淮味千年”,提煉出“淮水潤良田,鮮美傳千年”品牌價值內涵。首批授權的4大類、11家企業,不乏“盱眙龍蝦”“洪澤湖大閘蟹”等知名品牌,在北京、南京、上海等地集中宣傳,與中農墾、蘇寧共建網上銷售渠道,建成線下體驗店3個,有效改變品牌“小而散”“各自為政”的局面,“淮味千年”及旗下產品品牌知名度、美譽度、影響力持續增強,成為全省乃至全國區域公用品牌發展的一個招牌。

標準生產強產業

用標準化守住質量線。制訂“三特”產業標準化生產規程120多項。“淮安大米”全程標準化生產規程獲省標批準,“六統一”標準化生產的稻米企業100多家,年產大米140萬噸,銷售收入約70億元。不斷建立健全農產品質量安全監管體系、檢測體系和追溯體系。市級農產品質量安全管理APP上線運行,嚴格執行產地準出與市場準入制度,“4個最嚴”查處食品安全違法違規行為,扎實將高品質“管出來”。同時,利用爭取的項目資金,建設農產品田頭市場、冷藏庫,進行“洗剪吹”、粗包裝等初加工,實施錯季錯峰銷售,減少產后損失,由“賣原料”轉為“賣產品”增值增收。大力招引投資3000萬元以上農產品深加工項目,把產業鏈條延伸拉長至精深加工,先后招引農產品加工項目600個,農產品加工產值過2000億元。淮安雙匯、蘇食、溫氏和華石等企業進入全國農產品加工500強,還有兩家企業入選全省農產品加工“20強”,390多家市級以上農業龍頭企業帶動農戶90多萬戶,戶均增收3000元。

生態優先保安全

開展治土治水治廢、控肥控藥控除草劑,實施有機肥替代化肥行動,鼓勵農戶增施有機肥和休耕輪作、深耕松地,資源化綜合利用秸稈、畜禽糞污,常態化農業投入品、瘦肉精等農產品質量安全“七大”專項整治,從根源上保障農產品綠色優質安全。年推廣測土配方施肥應用面積922萬畝次,應用率90%以上。引進紫山、淮香、朵朵等數10家食用菌工廠化生產企業,建設秸稈收貯場100多家,補貼秸稈打捆農機設備購置,爭取中央財政項目兩個,在金湖、洪澤建秸稈發電廠,秸稈“五化”綜合利用率94.6%,根治了亂拋亂燒的難題。推廣生態發酵床、全程無抗畜禽生態養殖新模式,深化“263”整治禁養限養,7個縣區全覆蓋爭創畜牧業綠色發展示范縣,規模養殖場糞污處理設施配備率達90%以上,資源化利用率達88%。推廣應用滴噴灌、水肥一體化、物理生物防控、統防統治等綠色種植技術,全市病蟲害統防統治率65%,農藥用量較2015年降低近10個百分點、化肥用量同期降9%,每年內河湖泊增殖放流魚蝦苗3億尾。活體小龍蝦成功出口香港,淮安大米年銷南京10萬噸,綠色產業正轉化成為綠色經濟,綠色興農主旋律唱響回蕩在淮安廣袤田野上。□ (徐克勤)

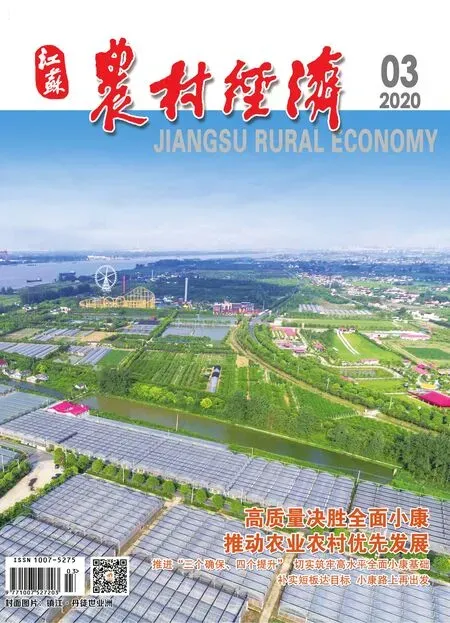

淮安太糧米業 劉俊逸/攝