福建省鄉村小規模學校辦學存在的問題分析及建設思路

謝鴻江 艾述華

(三明學院教育與音樂學院 福建·三明 365004)

1 研究對象與方法

本調查主要以福建省鄉村小規模學校(不足100人的村小學和教學點)教師為調查對象,采用問卷調查法,抽取了福建省三明市、南平市、龍巖市、寧德市、莆田市、福州市、泉州市、漳州市等8個地級市下屬15個縣中40所最具有代表性的鄉村小規模學校為樣本進行調查。調查問卷主要從鄉村小規模學校辦學現狀、鄉村教師職業發展情況及教師在學校發展過程中存在的問題等方面進行調查。本次調查一共發放了250份問卷,回收了196份有效問卷,有效問卷率為78.4%。通過對有效問卷進行統計分析,采用描述性統計方法呈現了我省農村小規模學校以及所在教學點教師專業發展面臨的問題。

2 福建省鄉村小規模學校辦學面臨困境

2.1 辦學規模萎縮,學生人數減少

自上世紀90年代末實施“撤點并校”政策以來,我國農村小學開始大量撤銷,學生逐漸集中于城鎮學校。相關資料顯示,從1997年到2010年間,全國共減少了371470所小學,其中農村小學減少了302099所。[1]福建省撤并農村中小學校點在4000個以上,目前僅存鄉村小學2161所。[2]不僅學校數量的減少,近年的可查數據顯示鄉小學生的數量也在逐年減少。如福州永泰縣葛嶺的布邊小學,學校只剩下了1個學生,在苦撐了1年之后,最終被撤銷;建甌市吉陽鎮原本有12所小學,隨著生源減少,目前只剩下了巧溪、勝利、大夫等5所小學;邵武市大埠崗鎮溪上村的山村小學,僅有一名老師以及兩位學生。雖然近年來“撤點并校”政策放緩或停止,二胎政策的全面開放都在一定程度上緩解了鄉村小學的消亡速度,但如不采取相應挽救措施,鄉小規模還將萎縮。

2.2 學校基礎設施薄弱,辦學條件差

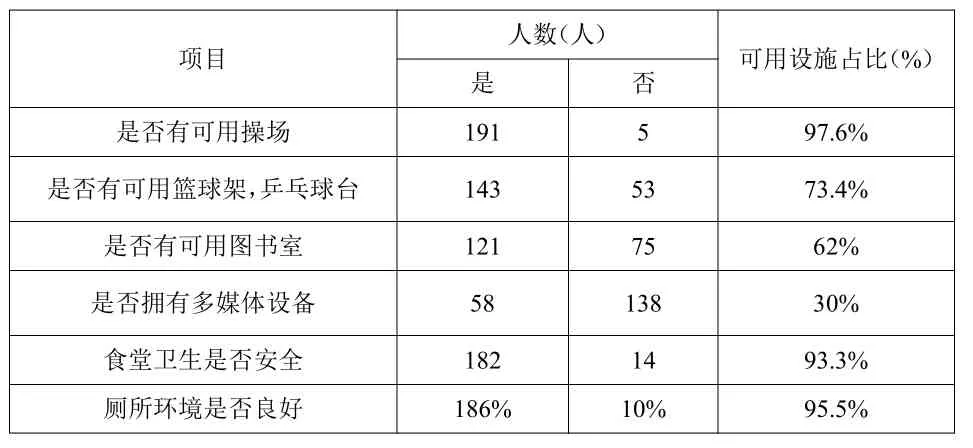

辦學規模在日益減小的同時,鄉村小規模學校的辦學條件也普遍較差,基礎設施不足。從所調查學校情況上看,97.6%學校擁有可用操場,但籃球架以及乒乓球臺等運動設施的概率為73.4%,還有5%受調查者表示沒有任何的運動設施;圖書室的普及率為62%,但其使用率卻很低,經常使用率僅為14.7%,極少使用或不開放的高達48.8%。此外,對于圖書室的圖書數量、類型,有64%的受訪者認為不夠豐富,不能滿足需要;多媒體設備的普及率為30%;食堂衛生安全概率為93.3%;擁有室內廁所概率為95.5%,具體可見表1。

表1 基礎設施統計情況

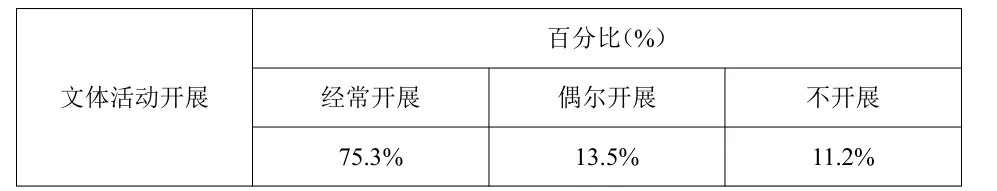

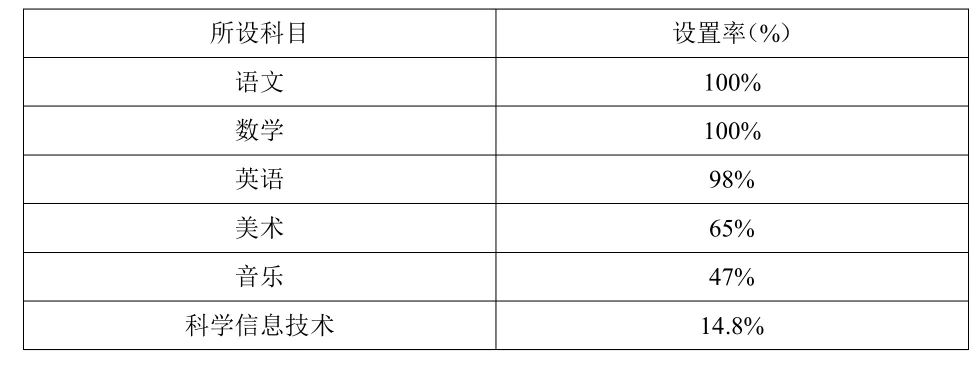

2.3 文體活動開展率不高,副科課程開設不足

從文體活動與課程開設情況上看,調查學校的文體活動偶爾開展率為75.3%,不開展為13.5%,經常開展11.2%;語文、數學、英語課程開設率較高,設置率為100%、100%、98%;美術、音樂課程設置率較低,分別為65%和47%;開設率最低的課程是科學信息技術,僅為14.8%。具體可見表2,表3。

表2 文體活動開展調查情況

表3 課程科目設置率調查情況

2.4 優質師資匱乏

教師是學校里必不可少的成員之一。目前,鄉村小規模學校的優質師資不足,表現在兩個方面:教師學歷以及高職稱教師數量。

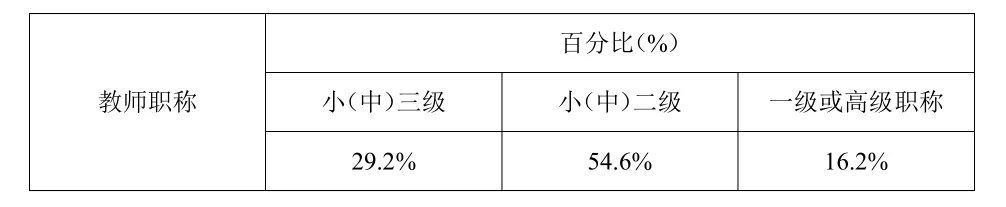

從本次調查數據上分析得出,受調查學校教師的學歷主要以大專學歷為主要組成部分,占比67.5%,少部分本科,占比為13.5%,具體可見表4;再從教師職稱調查情況來看,占主導地位的為小(中)三級,小(中)二級,其中小(中)三級,小(中)二級共計占比83.8%,一級或者高級老師稀少,共計占比16.2%,具體可見表5。

表4 教師學歷調查情況

表5 教師職稱調查情況

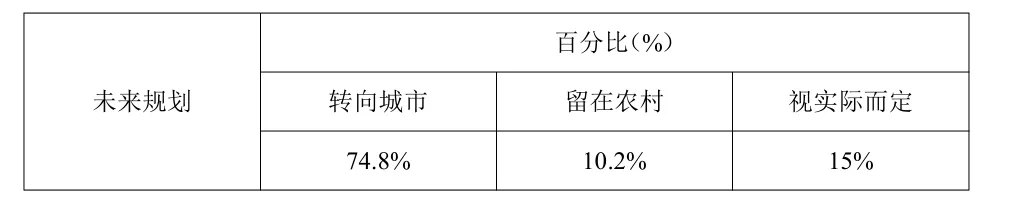

2.5 教師離職意愿強烈

大部分老師認為到城區發展是最好的選擇。此外大多數受調查教師表示之所以會選擇前往鄉村任教60%是非自愿因素,即未能找到合適工作,強制安排或想以鄉村教師為跳板等。特別是對年輕教師的調查中我們發現,在其未來職業規劃中,74.8%的年輕老師抱有轉校傾向,轉校方向多為縣城直屬小學。10.2%的年輕老師表示愿意繼續留在鄉村任教,剩余15%呈觀望態度,視實際情況而定,具體可見表6。

表6 教師未來職業規劃

3 鄉村小規模學校辦學困境成因分析

3.1 經費不足導致學校辦學條件落后

幾乎所有鄉村小規模學校所面臨的一個難題就是經費不足。一所學校所獲得的經費,除了發放教師的工資外,還需要維持學校教學活動、后勤服務和基礎設施建設所需的費用。[3]但是,大部分鄉村小規模學校所獲得的辦學經費,能用于基礎設施建設的非常有限,因為目前我國公辦學校的經費撥款采用的是生均定額模式,即中央政府制定生均定額模式的底線,地方政府根據其財政能力進行判定是否增加額度。雖然中央自2007年起便加大投入,不斷上調經費基準定額,且不足100人學校的經費按100人來計算,但經費底線終究是底線,教育經費的投入更多的是依靠當地政府的財政能力。目前我省GDP已經進入全國前十,但經濟發展地域性偏差仍然比較大,發展不平衡,有的縣市經濟發展不如本省其他縣市,財政收入相對更低,于是對鄉小投入也不如發展快速的地區。微薄的經費對于本就需要大量資金支持的鄉村小學無異于杯水車薪。

此外,鄉村學校的公用經費大多由鄉鎮中心校負責管理,而中心校雖然采取“集中記賬、分校核算”的方式管理經費,但撥款多少經費給鄉村小學,并沒有嚴格的文件規定,這就造成了一些中心校沒有按規定標準足額撥付給農村小規模學校,常把村小、教學點的經費截留下來用于自我發展。[4]經費源頭的不足加上中途截留,導致鄉村小規模學校辦學條件落后。

3.2 城鎮化進程以及家長觀念的改變導致鄉村小學生源日漸萎縮

當前,中國經濟飛速發展,經濟發展的同時也推動了全中國的城鎮化進程,農村人口源源不斷流入城市以賺取相比于農村務農更多的利益。農村父母進城務工往往會攜帶子女一同前往,既方便照顧子女,又能借助政策使子女進入教育資源優越的城鎮學校。而且,隨著人民生活越來越好,人們的思想觀點也在不斷改變。家長考慮的已不再是吃飽穿暖,而是越來越重視孩子的教育,哪里教育有優勢,就把子女送到哪里學習。即使在農村小學學習的孩子,其家長們也經常給他們傳輸一個觀念:“學習就是為了離開農村”,他們希望孩子成材后不再回到農村過著收入微薄的生活。農村學生被家長帶入城市,學生成材后又不愿前往農村,長此以往,農村學校學生人數越來越少,而城鎮學校卻出現“巨型班”“超額班”,造成教育資源的緊張。

3.3 鄉村條件較差導致教師人才流失

條件差,主要指兩個方面:鄉村經濟條件較差,鄉村職業條件較差,這兩方面導致了教師人才的流失,“人才不愿來,來了不愿留”成為普遍現象。

(1)鄉村經濟條件較差。鄉村經濟在國家的調度下較之以前有了很大的進步,但是相比城市卻還有很大差距。經濟物質條件的滿足能給人帶來幸福感,但鄉村經濟條件落后,商品流通閉塞,休閑娛樂以及基礎設施的不足,再加之鄉村本就地處偏僻,交通不便等不利因素均阻礙了優秀教師人才追求美好便利生活、渴望廣袤發展前途的愿望。

(2)職業條件較差。從某種意義上我們可以認為,中小學教師的專業成長是“在職稱制度的裹挾下發生的,是教師個體職業生涯規劃與職稱制度互動的結果”。[5]對于優秀小學教師來說,他們有著強烈的學習以及職稱的提升愿望。目前鄉村小規模學校的職業條件較差,不足以滿足教師個人發展學習的需要,圖書室不健全,藏書種類不豐富,現代信息化技術涉及范圍狹窄等基本條件不足加大了教師提高自身素質以及職業道路的難度。而且由于農村孩子基礎較弱,提高學生的學習成績也不容易,諸多因素給教師造成了較大的壓力,造成部分教師感覺教學累且枯燥,產生職業倦怠,倦怠一旦產生便會耗損了教師專業發展的精力,越教越累。

4 加強鄉村小規模學校建設措施

(1)改善辦學條件,明確中心校權責。要根據《福建省關于全面加強鄉村小規模學校和鄉鎮寄宿制學校建設實施意見》文件要求,不斷加大經費投入,改善鄉村小規模學校的辦學條件,逐步實現“鄉村小規模學校信息化、音體美設施設備和教學儀器、圖書配備,設置必要的功能教室”建設目標。[6]要加強對中心校經費使用的監督監管,實行嚴格的公示、申訴和追責制度,保障鄉村小規模學校的權益不受侵害。可嘗試實行“一校兩區”的管理體制,選派中心校教師擔任鄉村小規模學校校長,并給予校長必要的權力空間,以實現“本校事務本校管理”的目標,[7]確保國家保障農村小規模學校發展的政策得以有效落實。

(2)建設、留存優質教師隊伍。建設優質教師隊伍,一靠引進,二靠培養。引進之法能在短時間內較為快速的解決鄉村小規模學校優質師資不足的問題,但其缺點也很明顯,優秀教師無法長久留存于鄉村,只能作為權宜之計。當然,地方政府相關部門可以發布硬性要求,如教師評優評先或獲得特殊榮譽時需要相關鄉小從教經歷經驗,從而引導部分優秀教師進入鄉村小學任教。培養之法便是對有意向進入教育行業的人員進行符合時代趨勢的高質量培訓。在培訓過程中,可以針對教師不同的需要選擇多元化、個性化的培訓方式。[8]從長遠角度來看,把優秀教師留在鄉村是更為關鍵。鄉村學校要想留住優秀教師,光靠行政命令是行不通的,要通過大幅度提高鄉村教師經濟待遇、更多的外出參與術交流機會、頒發特殊榮譽等手段,不斷提高鄉村教師的職業自豪感、幸福感和成就感,激發出教師自愿留在鄉村學校工作的內驅力。

(3)追尋基礎教育的價值原點,堅持特色辦學。當前大多數鄉村小規模學校的教育理念,就是以提高學生學業成績為中心。然而,由于農村孩子起點低,且家庭教育環境和學校學習環境都無法與城鎮學校相提并論,如果比拼學生的學業成績,鄉村小規模學校將成為弱勢的一方。習近平總書記曾指出:“要把立德樹人的成效作為檢驗學校一切的根本標準”。因此,鄉村小規模學校必須重新追尋基礎教育的價值原點,堅持以“為學生做人打好基礎”為根本出發點。努力改變鄉村學生“讀書就是為了逃離農村奔向城市”的價值觀,充分利用鄉村地域文化和區域環境資源,追求特色教育,辦出鄉村特色,成為滿足農村學生發展需求的高水平高質量教育。

(4)加快教育信息化建設,實施數字資源全覆蓋。數字信息化是教育現代化的潮流和趨勢,其優點是生動形象,方便快捷。數字信息化以及互聯網的全覆蓋,既能使鄉村小學學生通過廣袤的互聯網了解世界,了解時事,共享現代化成果,也能使在任的鄉村教師掌握現代化信息技術。可以借助“互聯網+”平臺,充分利用遠程視頻互動系統,“進行城鄉教師協作教研和區域內教師協同調研”,[9]“組建教師協作研究共同體,方便教師們對教學中的問題進行交流和探討,由此提升教師的專業技能”。[10]