基于疫情視角下的汽修專業線上教學實踐案例

浙江工貿職業技術學院 盧 光

溫州市職業中等專業學校 盧 斌

2020年2月12日教育部辦公廳、工業和信息化部辦公廳聯合印發《關于中小學延期開學期間“停課不停學”有關工作安排的通知》,對“停課不停學”工作提出明確意見,組織部署各地教育部門利用在線網絡平臺,開展“停課不停教、停課不停學”教學活動。為了不耽誤學生的學習,我校積極探究如何開展有效的線上教學,探索各種線上教學的方法,其中有騰訊課堂、超星學習通、阿里釘釘和課堂派等。學校統一制訂了“空中課堂”授課計劃,以線上教學引領教育教學創新發展已成為未來教育信息化發展的趨勢。本案例就防疫期間,筆者探索搭建“釘釘”和“問卷星”信息化教學平臺,創建虛擬教室,基于“空中課堂”開展線上教學,以“預學定教,自主課堂;互學慧教,合作課堂;評學樂教,拓展課堂”為主線,從做足課前、做實課中、做優課后等3方面開展精準化教學,旨在突破傳統經驗型教學,提升自身的信息化教學水平,促進教與學方式的變革,探索大數據診斷與防疫助學的融合之道。

筆者的直播教學對象為2017級汽車運用與維修專業高三年級的學生,他們即將要參加2020年浙江省高校招生職業技能理論考試,課程為《汽車構造與拆裝》,該課程在2019學年第一學期教學中已完成第一輪復習工作,本學期的主要任務為專業理論第二輪復習工作及其專題內容系統講解,為有效解決延期開學所帶來的教學條件受限問題,學生在前期能熟練運用思維導圖自主繪制知識框架,教師要求學生在復習課前利用思維導圖繪制該項目知識要點。學生在教師的引導下,利用思維導圖對知識進行自主意義建構,不僅提高了學生學習的主動性和參與性,還便于學生厘清思路和知識點,從整體上把握汽車結構知識框架。學生從系統到零部件,層層遞進,將作用、分類、組成和工作原理系統整理出來,實現學以致用,促進教學效率的提高。

1 案例目標

通過構建“釘釘直播”和“問卷星”相結合的信息化教學平臺來幫助學生實現“停課不停學”,推動教師精準教學與輔導,增強學生學習主動性,提升教育教學效果。本案例以《汽車轉向系統》第2輪復習課為例,借助“空中課堂”,利用大數據實現精準教學,讓學生學習更加有效。

2 在線直播課堂教學準備

2.1 學生課前準備

所有學生根據課表安排提前15 min做好以下學習準備:電腦、平板電腦、手機三選一,提前打開并登入學習平臺;保持網絡暢通,提前充滿電;準備好教材、筆記本、草稿本和筆等學習用具;按時完成課堂考勤。

2.2 教師課前準備

教師應提前3天做好以下準備:課前自主學習資源包,包括電子教材、微課、問卷星在線測試習題等;課中教學課件、教學設計、課中檢測習題等;課后評價表、課后作業等。

3 《汽車轉向系統》教學微設計

3.1 教學目標

根據考試大綱要求,學生需要識記汽車轉向系的作用和組成,汽車轉向器的類型;領會汽車轉向器、轉向傳動機構的結構。

(1)知識目標。學生能夠正確敘述汽車轉向系統的作用、類型和組成等,能夠寫出汽車轉向器的類型和轉向傳動機構的結構等。

(2)能力目標。學生會使用思維導圖繪制知識要點框架,能運用“釘釘”和“問卷星”信息化學習平臺完成作業并上傳。

(3)素養目標。能夠自主構建知識框架,會利用網絡學習平臺查找資料等。

3.2 重難點分析

(1)重點內容。汽車轉向系統的作用和組成,汽車轉向系統各零部件的作用和組成。

(2)難點內容。液壓轉向系統的組成及其工作過程、助力轉向裝置的類型和特點。

4 教學過程微設計

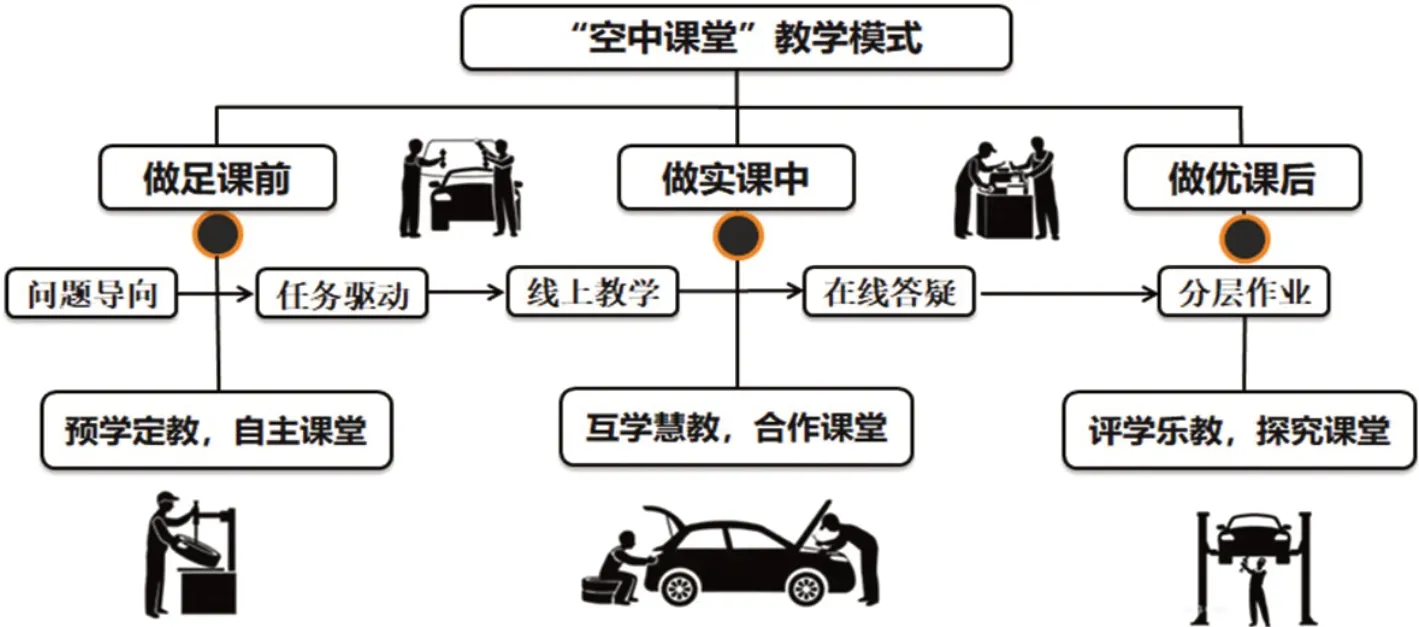

“空中課堂”以“問題導向→任務驅動→線上教學→在線答疑→分層作業”為主要方式組織學生進行線上學習,針對學生的個性化設計教學,為精準教學注入新的活力,如圖1所示。

4.1 做足課前

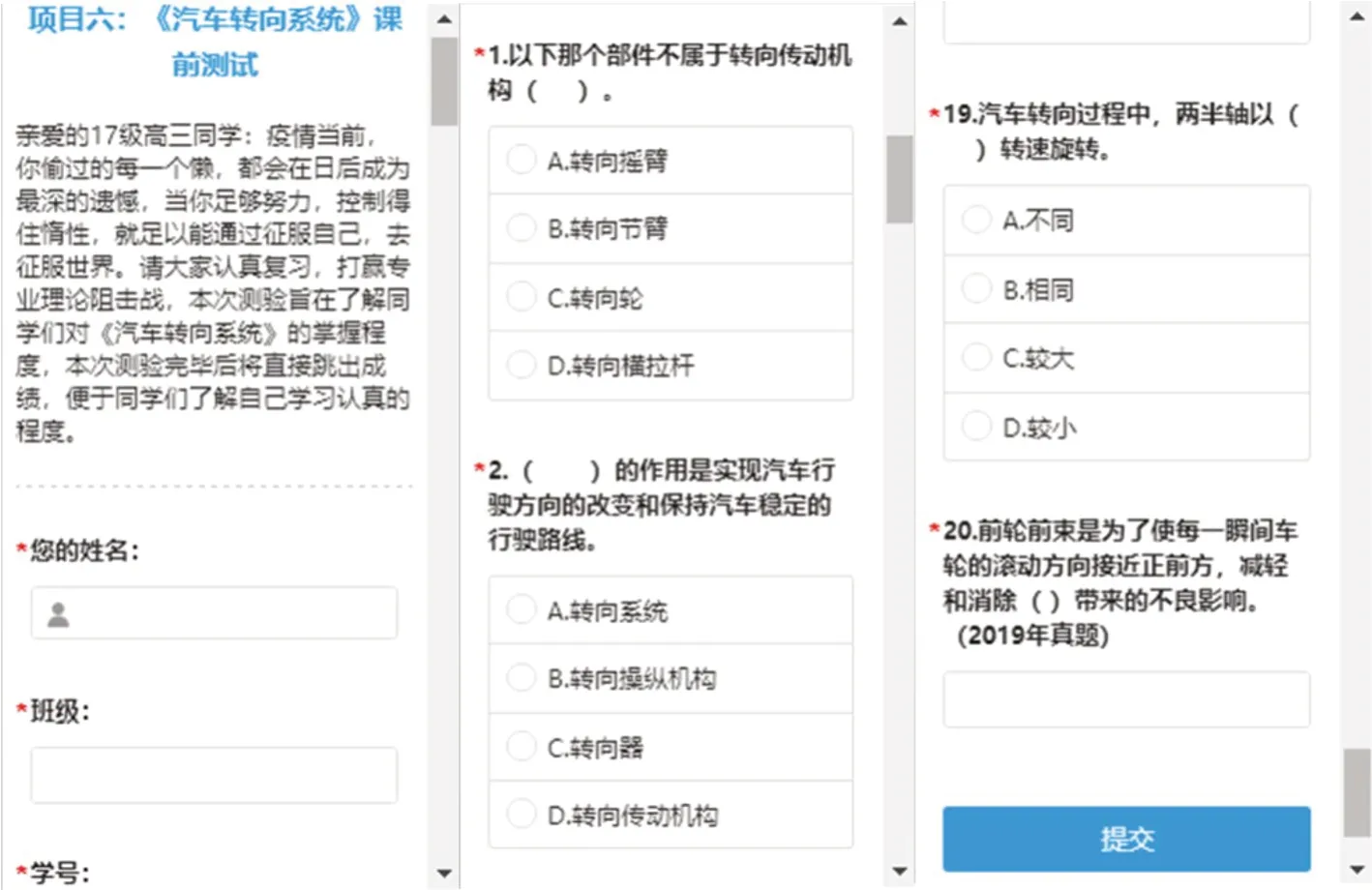

筆者借助云平臺大數據的學習分析功能,及時準確地了解學生的學習狀態,精準定位學情,助力線上教學的開展。授課之前,筆者借助“問卷星”在線測試平臺設計相關問題(圖2),了解學生對汽車轉向系統知識要點的掌握情況。學生完成測試提交后便自動跳出分數,也便于學生在課前了解自己對本項目知識點的掌握程度,假設分數并不高,可刺激學生課前進一步復習,教師則可通過大數據來分析學情,通過在線測試平臺收集并分析學生學習數據,很快得到教學精確診斷。

另外通過“釘釘”的“家校本”功能,布置相應的預習診斷作業,引領學生利用思維導圖構建知識要點框架,拓寬思維,同時在“中職汽修微課堂”微信公眾平臺上向學生推送相關微課視頻。在這一過程中,教師通過獲取與處理數據,精準定位學生預學狀態,構建教育信息化背景下的自主課堂。

圖1 “空中課堂”教學模式

圖2 《汽車轉向系統》課前測試習題(截屏)

本次課程教師在課前共設計了20道測試題目,其中單項選擇題10道,是非選擇題5道,填空題5道,題型和分值上完全符合考試要求。筆者抽取了兩道典型例題進行分析,如圖3所示,其中第1題得分率較高,說明學生對汽車轉向系統結構組成掌握較好,而第6題學生答題正確率只有47.73%,說明對于汽車轉向器在具體車型的應用情況還是比較陌生的。學生通過“問卷星”在線測試平臺后自動跳出分數,降低了教師的工作量,教師可利用后臺統計圖表來分析學生的掌握情況,學生的每一道答題情況一目了然,從而教師可實現對學生知識點掌握的情況。

圖3 兩道典型例題的正確率(截屏)

4.2 做實課中

(1)以“疫”導入,師生互學。筆者選擇一些疫情期間與專業相關的案例來導入課程,例如:武漢市機動車維修行業協會統籌組織汽車維修工志愿者突擊隊,深入到防疫一線,為防疫車輛維修保養、排除故障,如機油的更換,轉向系統、制動系統檢查保養等項目。

(2)任務驅動,活化資源。在線直播課堂構建了“數字化學習環境”,實現了友好的人機交互,使學習行為的精準記錄和分析成為可能。教師通過課前的大數據分析,可針對學生比較難掌握的知識在課中實施精準化教學,例如課前測試的第2題主要考查學生對汽車轉向系統作用,其中有64.08%的學生選擇了正確選項,說明大部分學生已經掌握了該知識點,課堂上筆者利用該題引出高考考試大綱,大綱上要求學生掌握汽車轉向系統的作用,學生可利用在線連麥參與互動,教師最后進行補充。

(3)模擬演練,逐步引導。當主要知識要點串接完畢后,針對考試要求,筆者課前出了一道綜合分析題來整合知識點,讓學生完成綜合測試題。當學生完成答題后可將答案發布在互動面板上,筆者針對考題逐步引導講解原因,學生遇到不懂的地方,可以隨時“喊停”,從而更好地適合學習個性化的要求。

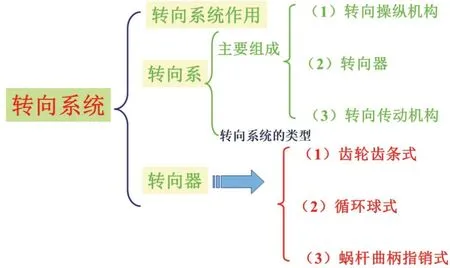

(4)在線答疑,總結歸納。“空中課堂”以“在線直播+在線答疑”的方式進行,“在線直播”過程只有教師的輸出,教師無法監測學生課堂的學習情況,在線答疑這一功能則進一步補充了線上教學,迅速便捷地推進學習者的研究性學習。課堂的尾聲,筆者和學生一起總結本次課的主要知識要點,如圖4所示,采用樹狀圖總結歸納,知識要點一目了然。

圖4 課堂知識要點框架

4.3 做優課后

線上直播課堂結束后布置分層作業,教師通過信息化教學平臺中的大數據來診斷學生的學業水平及能力,從而實現精準化教學。在抗疫期間,學生無紙質教材與作業本,筆者充分利用“釘釘”中的“家校本”功能,加快信息化教學的進程,學生將作業寫在紙上通過拍照提交至“家校本”,筆者可在后臺進行批改,對于客觀題直接導入“問卷星”在線測試平臺,學生答題提交后直接出成績,為課后精準指導提供了有效的數據支撐。

另外,筆者將防疫知識與專業融合,布置戰“疫”作業,讓作業成為疫情期間師生有溫度的情感聯結。如有學生未完成,可通過后臺實時查看,線上“一鍵提醒”。系統對上傳的作業進行統計分析,將學生完成情況及時反饋,筆者進行批改后,選出優秀作業,并進行線上展示,而對于作業完成度不佳學生給予線上留言點評。在這一過程中,筆者通過自主構建網絡學習平臺,精準評價學生作業情況,構建教育信息化下的探究課堂。

5 案例評價

筆者熟練運用“釘釘”“問卷星”和“希沃”等信息化教學軟件,提升了信息化教學素養和課堂教學效率,大數據的應用可實現精準化教學。隔空教學可利用聯播實現多個班級一次性講課,但有無法監測學生實時學習狀態的缺點,可適當減少每課時的教學內容,增加師生互動環節,讓虛擬教室變得活躍起來,在課堂上可讓學生與教師連麥互動,將虛擬教室還原成真實課堂,從而將課堂翻轉,體現出以學生為主體。另外也要明確在線課堂的要求,學生面對著“虛擬”課堂,面對著電子產品,很容易分散學習注意力。教師可建立明確的積分獎懲制度,對于課堂表現活躍,能積極連麥發言,積極參與互動答題的學生給予汽修幣獎勵,而遲到早退的學生要對其做出相應的懲罰。

6 教學反思

(1)以“釘釘”和“問卷星”信息化教學平臺為代表的線上教學,融合了大數據技術的精準教學設計與智慧課堂的應用模式,建立了虛擬教室,使得信息技術與學科多元交互,促進線上教學與傳統教學的融合,突破傳統經驗型教學,促進教與學方式的變革。相較于一般的課堂教學,“空中課堂”可以跨越時間和空間的限制,讓師生在任何時間、任何地點,足不出戶就能進行實時而又快捷的課堂交互。網絡教學在挑戰傳統教學的同時,也給課堂教學帶來了變革的機遇。

(2)受疫情期間居家學習的影響,線上教學以“老師講課、學生學習、家長監督”為主導,不少家長也參與到線上學習。面對線上學習,更多家長需要重新調整自己的知識技能結構、現代信息技術的掌握、網絡交互模式的適應等,促進教師、家長共同深度參與到孩子的教育與成長中來,促進學校教育與家庭教育的融合。大部分人都“居家不外出”,在這個“居家就是做貢獻”的時期,給疫情的防控減輕了很多壓力。

(3)開展線上教學,是在特殊情況下推進結果,對學校的信息化建設和教師信息化素養的提升有著促進作用,對學生在非學校內的學習有很好的引導作用。但是線上教學絕不等同于課堂教學,更不能替代課堂教學,因為在線上教學無法掌握學生的學習情況,對學生學習的有效性無法做到全面落實。線上教學更注重的是學生學習的主動性,對培養學生自律性和主動性學習有很好的促進作用,它只是課堂教學的補充。

未來已來,面對這一次前所未有的“線上教學”活動,建立虛擬教室,對家校合作、信息化教學的推進和大數據背景下的精準教學等提出了新挑戰。但線上教學讓教育高效回歸本質,讓教師回歸“教”的本位,讓學生回歸“學”的本位,實現了師生的個性化發展,為防疫助學發展探索了一條新途徑。