大涵道比渦扇發(fā)動機側風試驗方法研究

王寶坤,林 山,張 帥,唐 震,李詩軍

(中國航發(fā)沈陽發(fā)動機研究所,沈陽110015)

0 引言

發(fā)動機進口是發(fā)動機結構的重要組成部分。發(fā)動機進口易受其他條件的影響,如發(fā)動機布局、機身干擾、側風進氣等,導致發(fā)動機進口流場出現(xiàn)畸變,該進氣條件將影響發(fā)動機的工作性能,對發(fā)動機起動性能與穩(wěn)定工作性能影響尤為顯著,嚴重情況下甚至造成發(fā)動機起動過程或穩(wěn)態(tài)過程顫振、失速或喘振。胡駿等[1]研究了畸變對發(fā)動機的影響。目前國內已開展過大量關于進氣畸變對發(fā)動機性能影響的理論研究和試驗研究。劉永泉等[2]開展某型發(fā)動機的進氣畸變模擬研究,采用進氣模擬仿真流場壓力分布。周游天[3]通過整機插板或畸變板的形式開展進氣畸變試驗,獲得仿真與試驗數(shù)據(jù)的對比。李志平[4]研究進氣畸變對發(fā)動機工作穩(wěn)定的影響。但多集中于小涵道比發(fā)動機進氣道與發(fā)動機性能匹配方面,而對于大涵道比發(fā)動機畸變方面的研究尚不多見。大涵道比發(fā)動機產生進氣畸變的各種工況條件中,側風條件是最典型的工況之一,受側風條件模擬及試驗條件的限制,國內對于側風條件下對發(fā)動機工作性能影響研究很少。國外Schuehle,Hancock,Hall等[5-7]進行了大量風速、風向對發(fā)動機工作穩(wěn)定性影響的研究。通過列烏特[8]的相關研究,國外發(fā)動機公司在80年代就具備了側風試驗能力,開展了相關的發(fā)動機整機側風試驗,并形成了成熟的試驗技術。CF6-50發(fā)動機側風試驗在露天側風試驗設備上進行,GE公司也在研制用于GE90發(fā)動機側風試驗的環(huán)境試車臺架,國外小涵道比渦扇發(fā)動機側風試驗也形成了試驗體系。國外側風試驗形成了較為完整試驗規(guī)范與考核標準。國內朱彥偉[9]開展了側風對發(fā)動機工作穩(wěn)定性的監(jiān)控研究,劉凱禮[10]開展了側風對發(fā)動機進氣道的影響分析。針對民用發(fā)動機在側風條件下的飛行、起飛進行研究,張正國[11-12]為國產民用大飛機為對象,探討飛機在側風環(huán)境中的工作狀態(tài),莫翔宇[13]探究大涵道比發(fā)動機各狀態(tài)監(jiān)控技術,但對于發(fā)動機的整機側風驗證研究較少。

本文以大涵道比渦扇發(fā)動機為研究對象,結合發(fā)動機特點與試驗需求,以航空燃氣渦輪發(fā)動機穩(wěn)定性設計與評定指標為研究基礎[14],探索發(fā)動機進氣穩(wěn)定性試驗;以空氣動力學為基礎[15],研究大涵道比渦扇發(fā)動機側風試驗的考核標準;開展側風試驗方法研究,為側風試驗提供技術支持。相關研究方法與成果可為大涵道比發(fā)動機側風條件進氣畸變試驗、試飛項目和取證等工作提供技術基礎。

1 試驗要求

1.1 試驗對象

發(fā)動機側風試驗是評定發(fā)動機穩(wěn)定性的重要驗證科目,是進氣畸變項目中非常重要的適航驗證試驗。主要驗證在規(guī)定的自然風或特定側風條件下,發(fā)動機的工作穩(wěn)定性是否受到影響,計算發(fā)動機進氣畸變指數(shù)。

側風試驗發(fā)動機為大涵道比渦扇發(fā)動機,此類發(fā)動機主要應用于民機與軍用運輸機,飛機進氣道均屬于短進氣道,在側風條件下易發(fā)生進氣畸變。在發(fā)動機工作時,空氣經過進氣道進入風扇增壓的氣流分為內、外涵2路,大部分空氣進入發(fā)動機外涵,經反推力裝置排出,內涵氣流進入核心流道,經壓氣機、燃燒室、渦輪及內涵噴口排出。

1.2 試驗標準與解讀

飛機起降受側風條件影響極大,在飛機實際使用時受到各種風速和風向的側風影響,導致使用中的異常。側風試驗主要參照中國民用航空規(guī)章[16]CCAR33-R1航空發(fā)動機適航規(guī)。《CCAR25R4-25.233航向穩(wěn)定和操縱性》中規(guī)定:飛機在地面以任意速度下運行時,在90毅的側風(最大為12.84 m/s)不得出現(xiàn)不可控的打轉傾向。《航空發(fā)動機適航標準》CCAR-33.65喘振與失速特性中規(guī)定:在發(fā)動機工作包線內的任意1點,起動和推力的變化、極限的進氣畸變或進氣溫度,不得引起喘振或失速達到熄火、結構失效、超溫或發(fā)動機推力不能恢復的程度。

《CCAR25R4-25.233航向穩(wěn)定和操縱性》主要從飛機角度提出,從發(fā)動機的角度理解,即在12.84 m/s的正側風環(huán)境中,發(fā)動機可以任意速度在地面穩(wěn)定運轉。《航空發(fā)動機適航標準》CCAR-33.65喘振與失速特性中規(guī)定主要從發(fā)動機角度出發(fā),即在任意進氣畸變條件下,發(fā)動機可完成起動和推力改變,而不發(fā)生喘振、失速或熄火等異常情況。

飛機在實際使用過程中不僅限于上述要求,還應考慮飛機最大起降風速要求,以滿足飛機著陸后地面滑行時發(fā)動機穩(wěn)定工作的需要,因此在側風試驗選取考核點往往比CCAR25R4-25部更為苛刻,以某型發(fā)動機為例,極限考核風速可達30 m/s。

發(fā)動機側風試驗考核應充分考慮起動過程和穩(wěn)定工作過程。穩(wěn)定工作過程應包括發(fā)動機最大推力狀態(tài)、過渡態(tài)推力變化,應充分驗證最苛刻側風的影響。

對于起動過程,順風條件為最苛刻的起動條件,應考核發(fā)動機正側風起動與順風起動;對于穩(wěn)定工作過程,側風可引起進氣畸變,因此選取發(fā)動機進口最大進氣畸變下的側風條件(包括風速與風向)開展側風試驗,考核發(fā)動機正側風穩(wěn)定工作。發(fā)動機穩(wěn)定工作狀態(tài)應包括典型穩(wěn)態(tài)與典型過渡態(tài),典型穩(wěn)態(tài)包括起飛推力、爬升推力、巡航推力、著陸推力狀態(tài);典型過渡態(tài)應包括全程和半程加減速。

2 試驗方法

2.1 試驗設備

發(fā)動機側風試驗可通過裝機試飛與地面臺架試車(模擬側風條件)2種方式實現(xiàn)。裝機試飛受實際側風天氣影響,且大側風條件下往往伴隨揚沙天氣,對發(fā)動機造成過嚴考核,試驗經濟性、安全性及重復性均較差。裝機試飛側風試驗如圖1所示。

圖1 側風試驗發(fā)動機安裝位置

地面臺架試車開展側風試驗應首先具備側風裝置,用于模擬側風進氣條件[17],實現(xiàn)側風條件可控,試驗經濟性、安全性及重復性均較高。本文以地面?zhèn)蕊L試驗臺開展側風試驗研究。

國外發(fā)動機公司已經形成成熟的整機側風試驗技術,具備功能完整的側風裝置,CF6-50發(fā)動機側風試驗在如圖2所示的側風裝置下進行;國外小涵道比發(fā)動機側風試驗也形成了試驗體系,F(xiàn)135發(fā)動機典型側風試驗臺如圖3所示,其中側風設備采取固定式,發(fā)動機可繞臺架自由旋轉,以實現(xiàn)不同風向的試驗條件。

圖2CF6-50側風試驗設備

圖3F135小涵道比發(fā)動機側風試驗設備

圖4 側風試驗臺

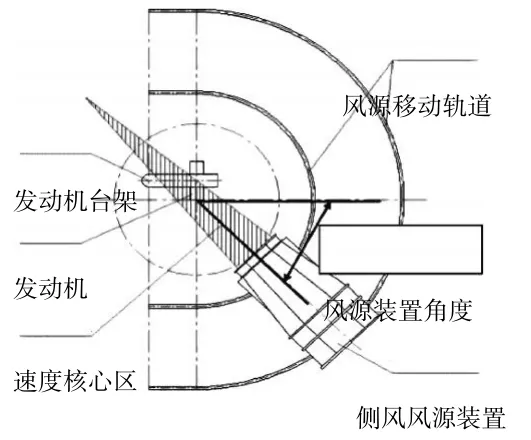

目前國內的側風試驗臺采用固定臺架和可移動式側風裝置,如圖4所示。

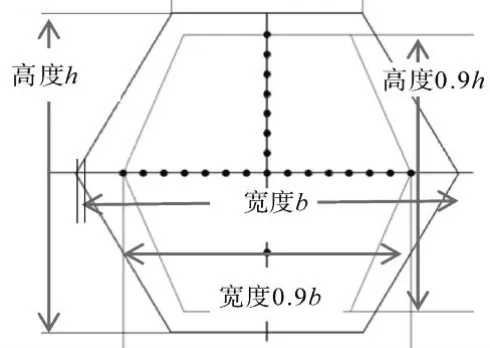

側風裝置由殼體、底座及測控系統(tǒng)等組成。殼體包括進氣段、風機段、氣流穩(wěn)定段及排氣段,其中進氣、排氣段均采用正6邊形截面;風機段由若干風機組成風機陣;氣流穩(wěn)定段位于風機出口,用于穩(wěn)定空氣流場;底座采取軌道旋轉式,支撐側風裝置繞被試發(fā)動機旋轉,模擬不同風源角度;測控系統(tǒng)主要用于側風裝置各系統(tǒng)的控制,在風源裝置出口進行所產生側風品質的測量。

2.2 設備標定與調試

側風發(fā)生裝置、側風條件的有效性與穩(wěn)定性由側風設備保證,在側風設備出口進行動態(tài)壓力測量,得到出口中心截面的動壓分布。

側風設備出口截面中心距發(fā)動機進氣道進口中心距離為15 m,發(fā)動機進氣道進口截面核心風速區(qū)按照GE90發(fā)動機的進口尺寸(3124 mm)設計,為保證核心風速區(qū)風速與壓力分布的穩(wěn)定性,按照核心風速區(qū)風速偏差為1 m/s,動態(tài)壓力分布偏差為2 kPa進行設計,側風裝置出口截面應滿足90%范圍內的動壓均勻性。動態(tài)壓力測量采取設備出口截面高度與寬度的90%進行測點布置,使用皮托管組成的排管測量壓力,壓力測點布置如圖5所示。

圖5 出口截面壓力測量

側風流場品質是決定風場能否滿足試驗要求的重要衡量指標,用來說明風場中核心風速區(qū)流場優(yōu)劣的程度,即氣流參數(shù)在時間和空間上的均勻程度。對于側風風場可參照風洞流場測量的方式,根據(jù)一些成功的風洞統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及“GJB 1179-91高速風洞和低速風洞流場品質規(guī)范”,采用動壓穩(wěn)定性系數(shù)表征風場品質。

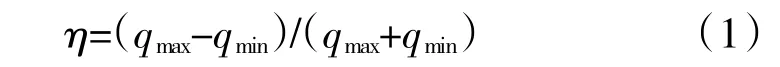

采取連續(xù)多次測量動壓值,計算動壓穩(wěn)定性系數(shù)η

式中:qmax、qmin分別為單位時間內最大、最小動壓,一般動壓穩(wěn)定性系數(shù)要求不大于0.005。

側風設備調試包括風向調試、風速標定及穩(wěn)定運轉檢查。風向調試通過調整側風設備位置實現(xiàn),通過導軌調整位置以滿足側風設備與發(fā)動機進口間的角度關系,側風設備角度調試如圖6所示。

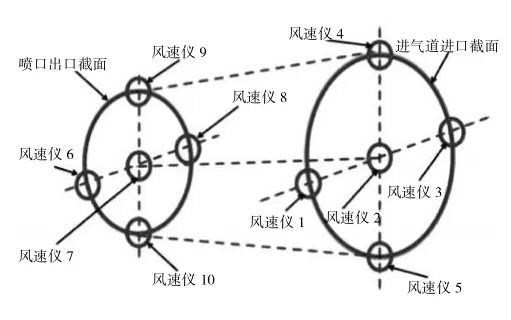

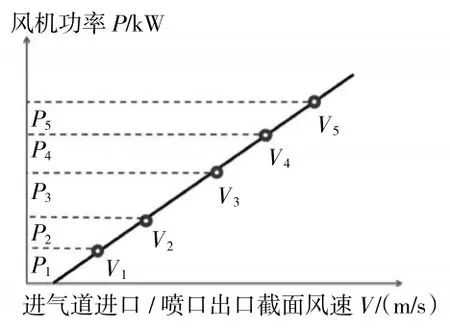

側風設備工作時應保證每個子風機以相同功率工作,以保證側風設備所產生的側風區(qū)域的穩(wěn)定性。在發(fā)動機進口截面與噴口截面分別設置5個風速儀,實時測量風速,風速儀布局如圖7所示。啟動側風設備后,緩慢增加各風機的功率,標定出風機工作功率與風速之間的關系曲線,如圖8所示。

圖6 側風設備角度調試

圖7 風速儀布局

圖8 風速標定曲線

進行側風試驗時根據(jù)風速標定曲線確定風機工作狀態(tài)。

2.3 試驗設計

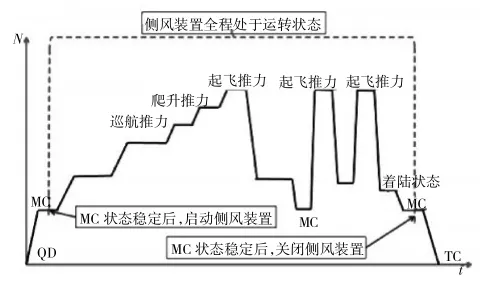

穩(wěn)定工作側風試驗是考察不同側風條件下發(fā)動機的工作穩(wěn)定性,試驗前將側風設備調整至試驗位置,發(fā)動機起動后,啟動側風設備并調整風速,按照試驗要求完成穩(wěn)態(tài)與過渡態(tài)性能參數(shù)錄取,計算發(fā)動機的畸變指數(shù)。穩(wěn)定工作側風試驗程序如圖9所示,考核發(fā)動機在典型功率下側風對發(fā)動機氣動穩(wěn)定性的影響。

圖9 穩(wěn)定工作側風試驗程序

對于穩(wěn)態(tài)考核狀態(tài)除如圖9所示狀態(tài)外,可根據(jù)被試發(fā)動機實際使用特點,增加典型狀態(tài)點的考核,如進場慢車狀態(tài)、地面滑行狀態(tài)等;對于過渡態(tài)的考核,除了全程與半程加減速外,根據(jù)大涵道比發(fā)動機使用特點,應考慮反推力裝置在側風條件下的過渡態(tài)表現(xiàn),反推力裝置實際工作狀態(tài)包括“著陸狀態(tài)-最大反推狀態(tài)”與“反推中斷起飛”循環(huán),可將上述反推工作狀態(tài)進行單獨的側風試驗。

試驗過程中對發(fā)動機進口截面與噴口截面進行風速測量,監(jiān)控試驗過程中風速的波動變化。發(fā)動機進口設置AIP測量截面,將軸向距離發(fā)動機進口0.11D處定義為氣動測量截面(AIP測量截面),D為發(fā)動機進口直徑,AIP截面上布置有穩(wěn)態(tài)總壓測點、動態(tài)總壓測點及總溫測點,對側風條件引起的進氣畸變進行實時測量。

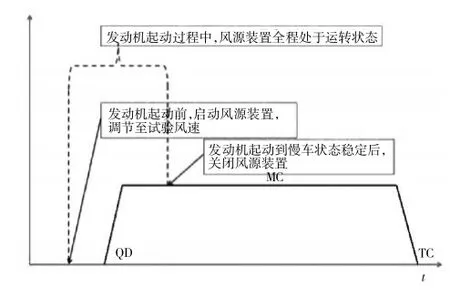

進行起動側風試驗前將側風設備調整至試驗位置,先啟動側風設備并調整風速,在側風條件下起動發(fā)動機,檢查發(fā)動機的起動穩(wěn)定性,計算分析該側風進氣條件下,發(fā)動機起動過程畸變指數(shù)變化。起動側風試驗程序如圖10所示。考核在發(fā)動機起動過程中側風條件對發(fā)動機氣動穩(wěn)定性的影響。

圖10 起動側風試驗程序

在起動過程對發(fā)動機進口截面與噴口截面進行風速測量,監(jiān)控試驗過程中風速的波動變化。

3 試驗數(shù)據(jù)分析方法

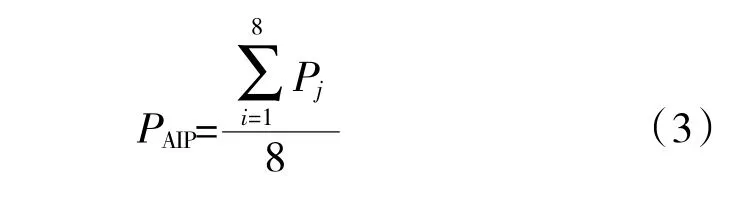

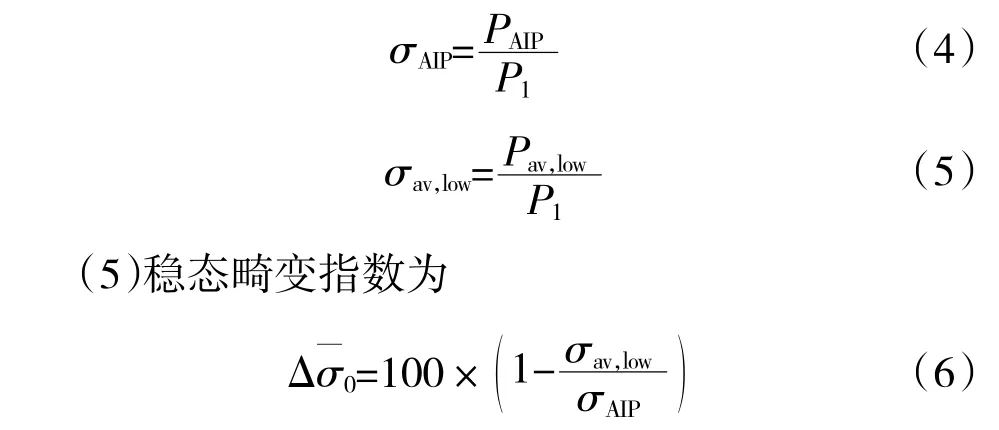

對AIP測量截面上的測量數(shù)據(jù)求平均,計算側風對發(fā)動機進口所產生的畸變指數(shù),試驗數(shù)據(jù)處理可根據(jù)以下方法進行:

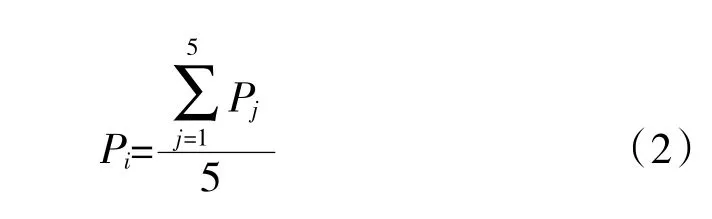

(1)AIP截面布置復合探針(附面層總壓探針、壁面靜壓探針的測試數(shù)據(jù)處理方法相同),每支沿徑向布置5個穩(wěn)態(tài)總壓測點、1個動態(tài)總壓測點和5個總溫測點。先對每支探針上的相同測試項目數(shù)據(jù)進行平均

式中:Pj為第j支測點測量值。

(2)AIP截面穩(wěn)態(tài)總壓PAIP為平均值,動態(tài)總壓、總溫、附面層總壓、壁面靜壓計算方法相同

(3)低壓區(qū)總壓恢復系數(shù)平均值計算,根據(jù)總壓恢復系數(shù)平均值沿周向進行線性插值,得到總壓恢復系數(shù)值的周向分布,以PAIP作為判斷低壓區(qū)的參考值,小于PAIP的點屬于低壓區(qū),將所有低壓區(qū)的總壓恢復系數(shù)值進行算術平均,得到低壓區(qū)的總壓恢復系數(shù)平均值 Pav,low;

(4)相應總壓恢復系數(shù)按各自平均總壓與1截面平均總壓比值計算為

當存在多個低壓區(qū)時,對于每個低壓區(qū)都要計算出相應低壓區(qū)周向范圍 θ和。當 θ>60°時,取最大的值作為周向穩(wěn)態(tài)畸變指數(shù);當 θ<60°時,則比較θ·/60,取最大值作為周向穩(wěn)態(tài)畸變指數(shù);

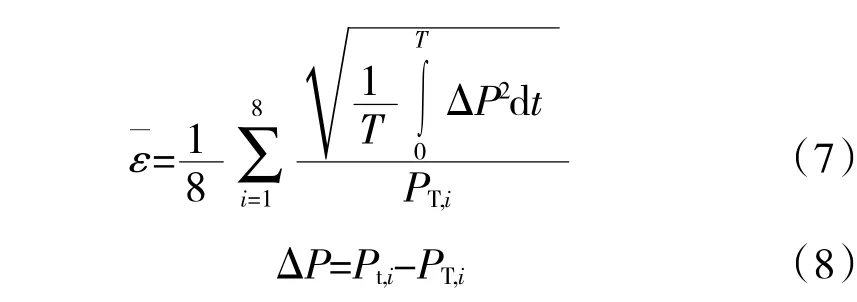

(6)動態(tài)畸變指數(shù)為

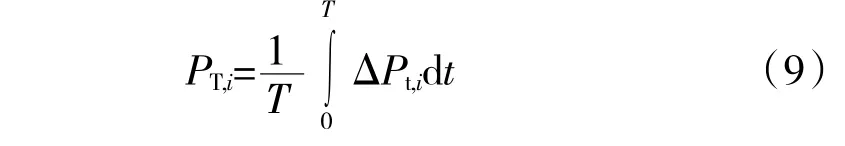

時間T內動態(tài)壓力測點i的平均總壓為

式中:T為時間,i為測點。

(7)綜合畸變指數(shù)為

4 結論

本文以大涵道比發(fā)動機為研究對象,開展航空發(fā)動機側風試驗方法研究,結論如下:

(1)解讀側風試驗相關標準、規(guī)定,形成側風試驗的考核要點;

(2)研究大涵道比發(fā)動機側風試驗方法,設計試驗圖譜,用于指導開展側風試驗;

(3)研究側風試驗進氣畸變數(shù)據(jù)分析處理方法,用于評定側風條件對發(fā)動機造成的畸變影響。

本文研究內容可作為大涵道比發(fā)動機開展側風試驗的技術參考,同時可為它型航空發(fā)動機開展同類試驗提供借鑒,具有較高的工程應用價值。在下一步的研究中,將側風試驗方法設計應用于工程試驗中,并在完成側風試驗后,逐步建立航空發(fā)動機側風試驗的評價準則與規(guī)范。