國家衛健委發布《公眾科學戴口罩指引》等

國家衛健委發布《公眾科學戴口罩指引》

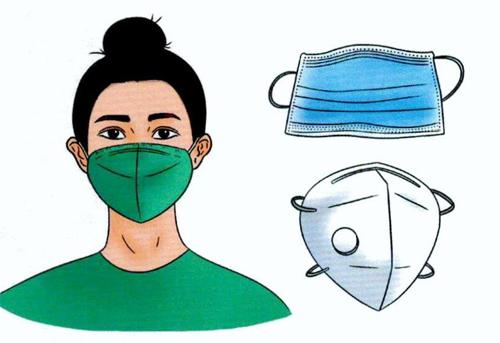

新冠肺炎疫情發生以來,口罩在疫情防控中起著重要作用。3月17日,國家衛健委印發《公眾科學戴口罩指引》(以下簡稱《指引》)。《指引》對普通公眾、特定場所人員、重點人員、職業暴露人員進行分類,并對不同場景下戴口罩提出科學建議。

《指引》提示,普通公眾在居家、戶外,無人員聚集、通風良好時,可以不戴口罩;當處于人員密集場所時,在中、低風險地區應隨身備用口罩,與其他人近距離(小于1米)接觸時應戴口罩;處于人員密集的醫院、汽車站、火車站、地鐵站、機場、超市、餐館、公共交通工具,以及社區與單位進出口等場所的工作人員,在中、低風險地區戴一次性使用醫用口罩或醫用外科口罩,在高風險地區戴醫用外科口罩或符合KN95/N95及以上級別的防護口罩。

《指引》明確,新冠肺炎疑似病例、確診病例和無癥狀感染者,新冠肺炎密切接觸者,入境人員(從入境開始到隔離結束)為重點人員,宜戴醫用外科口罩或無呼氣閥、符合KN95/N95及以上級別的防護口罩。職業暴露人員,如普通門診、病房等醫護人員,低風險地區醫療機構急診醫護人員,從事疫情防控相關的警察、保安、保潔等,可戴醫用外科口罩。

《指引》強調,佩戴多個口罩不能有效增加防護效果,反而增加呼吸阻力,并可能破壞密合性。一次性使用醫用口罩和醫用外科口罩均為限次使用,累計使用時間不超過8小時;職業暴露人員每4小時應更換一次口罩。

在外就餐,6個提醒做好個人防護

3月28日,國家衛生健康委發布關于“在餐飲機構用餐過程中如何做好個人防護”的提示,旨在減少新冠肺炎等傳染性疾病傳播的機會。具體包括:①排隊過程中要佩戴口罩,減少與人交流,與相鄰的顧客保持一定的安全距離;②避免用手直接觸碰被頻繁接觸的物體表面,付款時盡量選擇非直接接觸的付款方式,減少使用現金結算;③選擇表面清潔的桌椅、靠近門窗等通風較好的位置,用洗手液在流水狀態下洗手或使用手消毒液揉搓雙手;④摘下口罩時,注意保持口罩內側清潔,避免面對面就座,可選擇同向而坐,且相隔1米以上;⑤盡量縮短就餐時間,就餐時減少同行人員之間的交流,如餐廳就餐人員較多,應選擇打包帶走的方式;⑥就餐結束后,立刻離開餐廳,減少在餐廳逗留的時間。

新冠肺炎患者:膳食調理促康復

根據國家中醫藥管理局發布的《新型冠狀病毒肺炎恢復期中醫康復指導建議(試行)》,新冠肺炎患者治愈出院后,應通過合理飲食、心理調節、適量運動等方式促進身體的康復。其中,膳食方面的總體建議為:膳食平衡、食物多樣、注重飲水、通利二便,尤其要注重開胃、利肺、安神、通便。有怕冷、胃涼等癥狀者,可適當多吃生姜、蔥、芥菜、芫荽等;有咽干、口干、心煩等癥狀者,宜食綠茶、豆豉、楊桃等;有咳嗽、咯痰等癥狀者,宜食梨、百合、杏仁、白果、烏梅、小白菜、橘皮、紫蘇等;有食欲不振、腹脹等癥狀者,宜食山楂、山藥、白扁豆、茯苓、葛根、萊菔子、砂仁等;有便秘等癥狀者,宜食蜂蜜、香蕉、火麻仁等;有失眠等癥狀者,宜食酸棗仁、柏子仁等。

風寒感冒,禁服“雙黃連”

2020年3月25日,國家藥品監督管理局網站發布公告,決定對雙黃連顆粒等口服制劑(包括顆粒劑、糖漿劑、片劑、泡騰片、分散片、咀嚼片、含片、合劑、滴丸、硬膠囊、軟膠囊、滴劑等)說明書中的“不良反應”“禁忌”和“注意事項”進行統一修訂。監測數據顯示,服用雙黃連口服制劑后主要有皮疹、瘙癢、惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉、胸悶、潮紅、過敏或過敏樣反應、頭暈、呼吸困難、心悸等不良反應;風寒感冒者、對其所含成分過敏者禁用雙黃連顆粒等口服制劑;過敏體質者應慎用。

肺移植或可為新冠肺炎危重癥患者帶來“曙光”

對于部分新冠肺炎危重癥患者而言,肺移植或是挽救生命的希望。

2月29日,無錫市人民醫院陳靜瑜教授團隊成功實施了全球首例新冠肺炎病例雙肺移植手術。陳靜瑜教授介紹,新冠肺炎病例接受肺移植手術有三個醫學前提條件:一是病人經呼吸機+ ECMO維持,呼吸衰竭不可逆;二是該藥物治療后,核酸檢測連續多次呈陰性;三是其他臟器功能基本正常,全身狀況能夠承受肺移植手術。3月2日,浙江大學醫學院附屬第一醫院肺移植科主任韓威力教授也完成了一例新冠肺炎重癥患者肺移植手術。

“中國經驗”揭示新冠肺炎患者病情加重的危險因素

2020年3月13日,復旦大學附屬中山醫院呼吸科主任宋元林教授團隊與上海市第一批援鄂醫療隊及武漢市金銀潭醫院合作,于國際著名醫學期刊JAMA子刊JAMA Internal Medicine在線發布了一項針對新冠肺炎(COVID-19)的研究成果。此項研究首次揭示COVID-19患者發生急性呼吸窘迫綜合征(ARDS),以及從ARDS進展至死亡的危險因素,發現高齡、中性粒細胞增多、器官和凝血功能障礙是導致患者發生ARDS并進展至死亡的關鍵危險因素。同時,該研究首次提出已發生ARDS的COVID-19患者使用甲潑尼龍可能獲益的觀點。

非洲豬瘟疫苗研發成功

3月1日,《中國科學:生命科學》英文版在線發表中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所國家非洲豬瘟專業實驗室最新研究成果。該實驗室創制了一種非洲豬瘟弱毒活疫苗。研究人員以我國第一株非洲豬瘟病毒分離株PigHLJ2018為骨架,利用同源重組技術構建了一系列具有不同基因缺失的重組病毒。通過在豬體內進行系統的致病力、免疫原性和免疫保護性試驗,遴選出一株具有7個基因缺失的病毒,符合弱毒活疫苗安全性標準,可對非洲豬瘟的致死性攻擊提供有效保護。經系統評價,該弱毒活疫苗對家豬具有良好的安全性和有效性,具備實現產業化應用前景。

“七分飽”或可“抗衰老”

近日,中國科學院動物研究所劉光慧研究組、曲靜研究組,中國科學院基因組研究所張維綺研究組,美國索爾克生物學研究所等研究團隊用大鼠做實驗,將一批實驗大鼠分為3組:年輕任意進食組、年老任意進食組、年老節食組,并對“年老節食組”大鼠以“七分飽”(任意進食量的70%)干預9個月,這相當于人類從中年開始節食,一直持續到70歲。結果發現:超過1/2的衰老細胞和1/4衰老基因可被“七分飽”逆轉,“七分飽”狀態還可抑制大鼠內的炎癥反應。