ECMO:“魔肺”有何魔力

唐穎嘉 諸杜明

諸杜明? 復旦大學附屬中山醫院重癥醫學科主任、主任醫師,中國醫師協會重癥醫學醫師分會常委,上海市醫師協會重癥醫學醫師分會會長。擅長各種外科危重病癥的搶救,對包括危重患者的營養治療,在各種外科患者術后呼吸衰竭、膿毒血癥及多器官功能不全的救治方面有一定研究。

近來,在新冠肺炎救治的相關新聞中,“ECMO”這個詞被頻頻提及。它被稱為危重癥患者的最后一根“救命稻草”,是所有治療手段中,用來“兜底”的“秘密武器”。那么,ECMO到底是何方神圣呢?它是救命的“萬能機器”嗎?

問題1:什么是ECMO

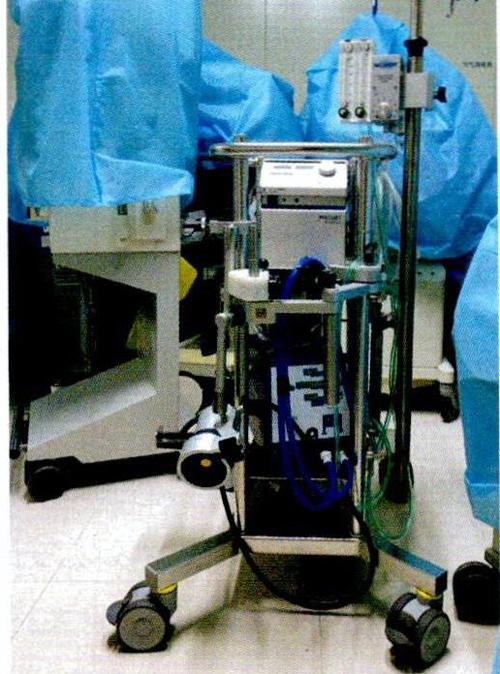

ECMO是體外膜肺氧合(extracorporeal membrane oxygenation)技術的縮寫,俗稱“葉克膜”“人工肺”,也被許多醫務人員稱為“魔肺”,是一種醫療急救設備。

想要更好地理解ECMO的工作原理,就要先來認識下“體外循環機”。當醫生在實施心內直視手術時,需要讓患者的心臟暫時停止跳動。在患者心跳停止期間,為了保證大腦和其他器官的血供,需要使用機器來維持血液在體內的流動,這個機器被稱為體外循環機。體外循環機可以繞過心臟和肺,使血液在這臺機器中進行氧合,變成富含氧氣的動脈血后,再回輸到患者的大動脈中。這樣一來,既能讓患者的生命體征不受影響,也能讓心臟和肺暫時“休息”,這就是ECMO的雛形。

問題2:ECMO是如何“工作”的

ECMO的核心由持續工作的動力泵(人工心)和氧合器(人工肺)組成,前者負責驅動血液在管路中流動,后者負責排出二氧化碳和使血液得到氧合。

使用ECMO時,需要進行血管內插管,將血液引出或回輸入患者體內,由管路將機器和患者連接起來。ECMO分為VV(靜脈-靜脈)和VA(靜脈-動脈)兩種模式:前者將患者的靜脈血液引出體外,經氧合后再回輸入患者靜脈,回流入心臟并由心臟搏出,用于改善全身氧供狀況,主要支持患者的呼吸系統;后者將血液在體外氧合后,回輸入患者的動脈,使被繞過的心臟和肺得以“休息”,對患者的循環及呼吸系統均有支持作用。因此,ECMO也被稱為生命支持技術。

問題3:ECMO在我國應用情況如何

我國重癥醫學起步相對較晚,20世紀末才出現成建制的重癥醫學科,2005年中華醫學會成立重癥醫學分會,此后重癥醫學得到快速發展。與此同時,ECMO技術等也被引入中國大陸,并在少數醫院開始應用于危重患者救治。該技術在國內較大規模應用于臨床是最近十年的事情,特別是2013年,高致病性禽流感在國內肆虐,浙江、上海等地大規模采用ECMO技術對重癥肺炎患者進行支持,為疾病恢復爭取了時間。

據體外生命支持組織(ELSO)統計,2015年全世界共有近3000人使用ECMO為治療措施之一,我國使用ECMO救治的患者也逐年增多,近年更是增加,2018年已近4000人。近幾年來,隨著ECMO技術不斷發展,其適應證也在不斷拓展。ECMO裝置的小型化使得該設備可以安裝于各種救護運輸設備中,如直升機、大型救護車中,患者可以通過這些運輸設備,被轉運到有條件的醫療中心,得到有效救治。

問題4:ECMO治療有何難點

體外循環機常用于手術患者,使用時間不長,只需滿足一次心內直視手術操作便可。與體外循環機不同,ECMO技術用于危重患者救治,往往需要連續使用數天,因此需要更多地考慮體外循環對紅細胞、血小板等血液成分的破壞,以及是否會產生管道或氧合器凝血等問題。如今,隨著氧合器材質的改進,抗凝藥物使用和檢測能力的提高,使ECMO較長時間用于救治危重患者成為可能。在設備運轉期間,患者需要使用肝素進行抗凝治療,并由專人嚴密監測患者的凝血功能, 并根據檢測結果調整肝素用量,使管路和氧合器在使用期間不發生凝血。

此外,ECMO使用時間越長,出現并發癥的概率就越高,包括顱內出血、溶血、下肢缺血壞死等,預防及處理這些并發癥至關重要。

問題5:ECMO為何僅在大型醫院開展

一名患者的成功救治,固然離不開各種設備和藥物的應用,但更離不開掌握了這些急救監護設備、藥物的使用,對疾病病理和臨床表現了如指掌的醫護人員。ECMO團隊均須由臨床重癥醫學科醫護人員組成,這一硬性條件使ECMO的開展受到了一定限制。因此,目前ECMO技術的使用并不普及,多集中在大型醫院。

問題6:ECMO是“萬能”的嗎

ECMO技術多為急危重癥患者,如急性心源性休克、呼吸衰竭、急性肺栓塞、心搏驟停等。與ECMO有關的諸多報道總是振奮人心,報道的標題與內容中常伴隨著“起死回生”的字眼,真是如此嗎?

事實上,ECMO既不能幫助外科醫生清除病灶,也沒有殺滅細菌、病毒的作用,它只是一種醫療急救設備,在疾病的某個階段通過部分代替心臟或肺的功能,為疾病的救治提供時間和機會。

就拿這次疫情來說,新冠病毒肺炎患者肺部大量滲出,肺間質纖維化嚴重,肺的氣體交換功能喪失,患者發生呼吸衰竭。ECMO可代替部分肺功能,為機體恢復贏得時間。

專家提醒:ECMO通過對患者的心臟和肺進行支持,減輕心臟和肺的負擔,為治療爭取時間,為心肺功能的恢復提供機會,而并非直接針對心肺疾病進行治療。