小兒“疝氣”,治療因“疝”而異

生活實例

經歷了艱辛的十月懷胎后,小美生下了個可愛的寶寶。小生命的誕生令小兩口興奮不已,尤其對寶寶出生后的第一個“傷口”—— 臍帶,更是精心呵護。直到臍帶脫落、肚臍愈合,兩口子才總算松了口氣。可到寶寶滿月時,夫妻倆突然發現寶寶的肚臍變大了,哭鬧時還會“鼓包”。驚恐的小兩口立即帶寶寶去醫院就診。醫生檢查后告訴小美,這是臍疝,不用過于擔心,小兒臍疝絕大多數都能自愈,只有極少數需要手術。聽了醫生的話,小美放心了不少。果不其然,半歲后,寶寶的臍疝越來越小,一歲不到就痊愈了。

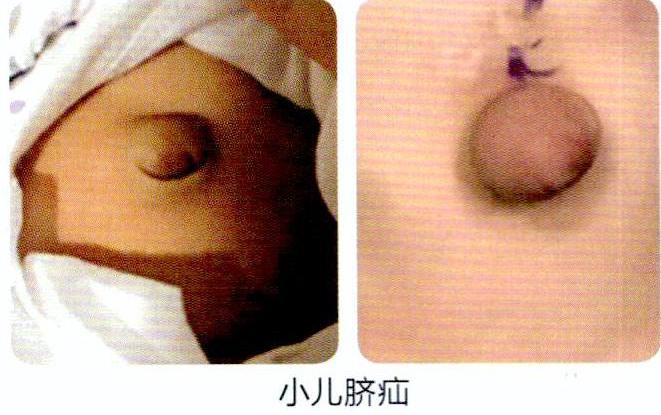

臍疝:大多可自愈

● 小兒臍疝很常見

胎兒臍部是臍帶血管及臍尿管通過的部位。臍位于腹壁中線,只有皮膚及筋膜覆蓋,嬰兒的腹直肌及前后鞘在臍部尚未融合,故臍部較為薄弱。當寶寶出現哭鬧、咳嗽、腹脹、腹瀉等情況時,腹腔內壓力急劇增加,腹腔腸管對臍部造成沖擊,筋膜被牽拉后會逐漸形成一個缺口,這個缺口就是臍環。臍環形成后,當寶寶腹內壓持續增高時,腸管就會進入臍環到達皮下,引起“鼓包”;而當寶寶安靜時,腸管能自行回縮至腹腔,臍部“鼓包”便會縮小或消失。

臍疝是小兒常見的腹壁發育缺陷,在早產兒中更常見。一般而言,小兒臍疝腸管脫出時大多較松弛,家長用一個手指就可將其回納入腹腔,用指尖壓向臍孔也能摸到臍環邊緣及大小。多數情況下,臍環直徑為1~2厘米。

● 對待臍疝,家長可泰然處之

隨著寶寶生長發育,腹直肌及前后鞘會向臍疝方向靠攏,臍疝可逐漸縮小,直至愈合。臍疝一般不會引起疼痛,不影響生長發育,無需特殊處理,家長也不必刻意限制寶寶的活動。

另外,由于臍疝處皮膚被“撐薄”,不少“新手”家長往往不敢觸碰。其實,雖然臍疝表面的皮膚變薄,但足以保護寶寶的腸管,家長不必刻意回避,正常對待便可。

● 不能自愈者須手術治療

臍疝自愈概率很高,但也有少部分患兒不能自愈,必須通過外科手術進行修補。一般來說,寶寶年齡超過兩歲,臍環直徑在2厘米以上者自愈概率較小。

生活實例

小明已有兩個月大,平時乖巧可愛,近日突然出現易哭鬧、煩躁、吐奶等異常表現。一日,小明媽媽為他換尿布時發現他腹股溝處出現了不明原因的“鼓包”。觸摸后,小明啼哭不已,小明媽媽立即帶他來到醫院就診。一番檢查后,醫生診斷小明患了腹股溝斜疝,且有腸管嵌頓,由于嵌頓時間過長,已不能復位,須立即急診手術。術中,醫生發現小明的睪丸與腸管受嵌頓疝影響,已不幸發黑、壞死,只能將其切除。術后,小明恢復了往日的活潑,遺憾的是,他永遠失去了一側睪丸。

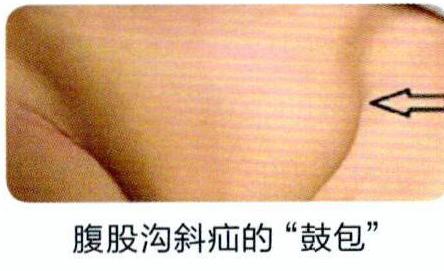

腹股溝疝;難自愈,宜早治

● 腹股溝斜疝常“重男輕女”

小兒腹股溝斜疝多見于男孩,男女患病比約為4︰1。

對男孩而言,胎兒早期,睪丸位于腎臟下方。隨著生長發育,睪丸逐漸下移至陰囊。在此過程中,由腹膜形成的鞘狀突也隨睪丸下降至陰囊。正常情況下,睪丸下降完成后,鞘狀突應逐漸閉合,將腹腔與腹股溝分隔開來。如果在胎內由于一些原因使鞘狀突閉合受阻,導致鞘狀突未閉,即會在腹股溝遺留一個與腹股溝或陰囊相通的缺口。當孩子哭鬧或用力時,缺口逐漸增大,達到一定程度后,腹腔臟器(如腸管、大網膜)便可從腹腔進入腹股溝,從而形成腹股溝斜疝。

對女孩而言,下腹壁固定子宮的子宮圓韌帶須從腹膜穿出,到達腹股溝。子宮圓韌帶通過的部位相對薄弱,若這個部位出現缺口,則易發展為腹股溝斜疝。女孩的腹股溝斜疝中可能有腸管、大網膜或卵巢。

● 腹股溝斜疝通常不能自愈

腹股溝斜疝的典型表現為:孩子在用力或哭鬧時,腹股溝出現“鼓包”;當孩子安靜或平躺時,“鼓包”多能自行消失。

與臍疝不同,腹股溝斜疝通常無法自愈。小兒腹股溝管短而直,腹內壓力直指皮下,且隨著孩子年齡增長、運動量增加,腹腔內壓力不斷沖擊缺口(鞘狀突),使其難以閉合,甚至越來越大。

● 嵌頓危害大

對腹股溝斜疝患兒來說,最可怕的是發生“嵌頓”。所謂“嵌頓”是指腸管、睪丸或卵巢被卡在疝囊中,不能回納入腹腔。被卡住的器官或組織可因受壓而發生缺血,甚至壞死。一旦發生嵌頓,家長應立即帶孩子就醫。醫生會根據患兒病情施行手法復位,若不能復位,則應盡早進行手術治療。

延伸閱讀

腹股溝斜疝嵌頓有何表現

發生腹股溝斜疝嵌頓時,患兒腹股溝的“鼓包”可增大,觸之偏硬,按壓有疼痛,可引起孩子劇烈哭鬧。家長可讓孩子平躺在床上,用手輕輕往腹腔方向推動腹股溝外的包塊,若包塊較固定,不能縮小,很可能發生了嵌頓;若包塊觸感柔軟,擠壓后可明顯縮小,則沒有發生嵌頓。

● 盡早治療,杜絕后患

由于腹股溝斜疝難以自愈,且存在嵌頓風險,故一旦確診,應盡早進行手術治療。

手術方式有兩種:傳統開放手術與腹腔鏡微創手術。

傳統開放手術將腹股溝切開后,找到疝囊缺口,進行修補。由于傳統手術并發癥相對較多,手術瘢痕明顯,復發率較微創手術高,如今開展得越來越少。

腹腔鏡微創手術只需在臍旁切個“小口子”,在腹腔鏡下修補疝囊缺口,手術視野更清晰,修補更精準,瘢痕小,患兒也恢復快。此外,腹腔鏡還可同時檢查另一側腹股溝情況,若發現問題,可同時解決。

延伸閱讀

疝氣帶在小兒疝治療中的作用大嗎

疝氣帶的原理是用外力壓住疝囊,防止疝脫出,但這一做法較為理想化,實際上很難達到滿意效果。

首先,非專業人士很難找到疝環的準確位置。其次,孩子好動,即使找準了位置,也很難固定且保證不移位。此外,疝氣帶覆蓋面積大,不利于父母觀察,易耽誤腹股溝斜疝嵌頓的救治時機。

毛建雄? 深圳市兒童醫院普外科主任醫師,廣東省醫學會小兒外科學分會新生兒學組、微創外科分會委員,深圳市醫師協會疝與腹壁外科分會理事。擅長腹股溝斜疝、鞘膜積液、闌尾炎、腸梗阻、新生兒腹部先天畸形、巨結腸、肛門閉鎖等疾病的診治。