戲劇人類學視域下的貴州安順地戲

宗云燕 楊志偉

〔摘 要〕隨著社會的發展,全球化成為主流,人們接觸到各個國家不同的文化、價值觀念、生活方式等。安順地戲作為我國儺戲文化中的重要組成部分,同時也是我國珍貴的非物質文化遺產。本文通過對貴州安順地戲的簡單介紹,分析安順地戲的表演、音樂特征以及面具特色,重點基于戲劇人類學視域下法分析貴州安順地戲,探尋安順地戲與儺戲的共性與差異及其獨特的文化價值。

〔關鍵詞〕戲劇人類學;安順地戲;儺戲

貴州安順地戲是以酬神驅魔為目的的原始劇種,來源于原始的舞蹈形式與儀式,目前在貴州省西南部的安順一帶廣為流傳。安順地戲又稱為“地戲臉子”,是面具表演藝術,從明朝發展至今已經有六百多年的歷史。它不僅是民間藝術品,同時還是中國戲劇發展的“活化石”,具有非常重要的研究意義。

1 貴州安順地戲起源

人類歷史發展過程中遷徙是重要的構成部分,因此人類歷史文明的發展史從某種程度上也可以看作為人類的遷徙史。不同國家、不同民族以及不同地區的文化在人們遷徙過程中不斷地傳承、交流、發展、升華,并結合當時的社會背景和當地的藝術文化逐步發展成為獨特的藝術文化形式。安順地戲就是通過這樣的遷徙傳承發展而來。安順地戲起源于弋陽腔,融匯各地特色,借助兵甲的演武操練,在屯堡誕生,并且借助這里的封閉勢態,發展成為原汁原味、娛樂人神的民間戲曲。

2 安順地戲的表演與音樂特點

2.1 安順地戲的劇目與表演

安順地戲的劇目數不勝數,約有300多出,且多為武戲,這主要是由于受當時的社會環境——“屯軍戍邊”的影響。屯堡人不僅要戍守,同時還要務農。為了鼓舞軍人的士氣與提高警惕性,所以大量的武劇地戲得以產生,地戲中文戲非常少見。地戲劇目涵蓋了《封神》以來所有的經典武劇,其中最為有代表性的有《三國》《封神》《薛仁貴征東》《精忠傳》等,每個劇目的演出時間一般需要3個半小時以上,后來在其發展過程中由于演出時間過長,就從整劇中挑選一些比較精彩的部分進行演出,因此逐漸形成了一些可以單演的小戲,如《說岳》中的精彩片段《梁紅玉擊鼓戰金山》等。

安順地戲的表演中,演員頭上戴青砂,腰中系戰裙,且在額頭前佩戴面具,道具為各種兵器大刀,采用鑼鼓伴奏,擊鼓前進,鳴鑼收兵,邊唱邊跳。演唱時,一個人領唱,其他人伴唱;舞時,按照套路演員兩兩相斗,一招一式勇武剛烈。伴奏只采用一面鑼一架鼓,延續了弋陽腔中“不事管弦”的藝術特征。

2.2 安順地戲的音樂特征

安順地戲源于弋陽腔,弋陽腔是中國四大聲腔(昆山腔、余姚腔、海鹽腔以及弋陽腔)之一,地戲在音樂特征上延續了弋陽腔的特色,采用最原始的鄉村野趣,狂烈豪情。表演上采用“一領眾和”,唱腔中“升高調銳”,伴奏中“不事管弦”,演出中結合了“幫、打、唱”,安順地戲的音樂特征與弋陽腔并無變化,安順地戲融合了弋陽腔的音樂特色以及江淮西南地區的文化特征,使其在混雜融合的文化背景之下發展的蓬勃生機。

安順地戲的曲牌風格粗獷、激蕩,通常以“國家興亡”“金戈鐵馬”為主題,偶然表現出哀怨、悲嘆的情緒,因此在安順地戲表現中韻味比較單一,且曲牌的音樂結構通常由三部分組成,第一部分是鑼鼓獨奏,為了引起觀眾的注意力,表示表演的開始。第二部分首先是主要演員的獨唱,之后是主要演員與其他演員的演唱配合。第三部分則是幫唱的表演,通常是一句唱詞加襯詞,表示表演的補充與終止的意思。

地戲產生于獨特的軍事化背景,一方面,駐軍們要進行軍事的演練,另一方面還需要自力更生務農為生,將士們長期生活在高度緊張、為生計奔波的狀態下,這也就形成了地戲的曲目中沒有愛情戲、生活習慣或者清宮公案戲,同時也不存在反叛戲的特征,因此,安順地戲中采取流水板表現軍人征戰沙場,偶爾用哭板抒發軍人凄涼感人的對故鄉的思念之情或對戰友的緬懷之情。

3 安順地戲的面具特色

安順地戲面具的制作工藝非常考究、且造型別致獨特,形成了一套世代相傳的制作口訣與方法,由明清時代一直傳承到今天。例如眉毛刻畫制作的口訣為“少將一支箭、女將一根線、武將如烈焰”等。地戲面具的獨特特色是在眼睛的刻畫上,其風格獨特,眼睛形態異乎尋常人,例如在男性的武將面具中將眼睛刻畫為“豹子眼”,通過極其夸張的手法將眼球放大數十倍,眼球格外突出,成為整個面具的視覺核心,凸顯藝術張力,表現出角色的剛毅與威嚴。

面具的制作過程也有著一套宗教儀式,首先是進行造型之前,必須采用禽血祭奠面具制作的木料與工具,并念祝禱詞。當面具制作完成之后,還要進行“開光”,即將面具供奉于神龕之前,采用禽血點在上邊,賦予神性。面具的制作完成,基本為以下的步驟:毛坯完成——臉型完成——頭盔完成——面具整體性完成——彩繪上色、油漆。安順地戲面具主要分為四種:五色相、道人、丑角與小軍、可愛的動物世界,其中五色相指的是“文武老少女”五類,道人面具的制作非常自由,沒有固定的模式,可以任意發揮,因而特別豐富多彩;丑角面具通常會被處理為口眼歪斜、鼻涕流淌,而小軍盡管不是地戲中的主角,但是由于其出場比較多,使用比較頻繁,因而在其雕刻也十分考究仔細。可愛的動物世界則是地戲中跑龍套的配角,由于民間對動物的熟悉,因此面具的雕刻表現也別具一格。

4 戲劇人類學視域下的安順地戲特色

4.1 藝術特色

地戲屬古儺戲中的一種——軍儺。儺的本意,在殷代是一種驅鬼逐疫的宮廷儀式。參加儀典的人頭戴面具,揮戈揚盾,且歌且舞,歲祝平安。貴州安順地戲是古儺發展到元朝時期的一個分支。地戲演出的風格是以講唱為主,保持了盛行于宋元時代的講唱文學的體例。

地戲演出時間分為兩個節令:一是新春佳節,為了迎接新的一年的到來,祈求風調雨順、村寨平安,地戲隊就“鳴鑼擊鼓以唱神歌”(《續修安順府志》);一是農歷七月十五中元節,正值稻谷揚花時節,“求神”護佑以獲得莊稼豐收。由于所跳劇目是一部長篇“大書”,一般要跳十天至半月之久。地戲演出的最大特征是演員頭戴木刻假面。假面,俗稱“臉子”,用丁木或楊木刻制而成。一堂地戲的面具有多有少,根據劇本人物來定,少則幾十面,多則上百面。

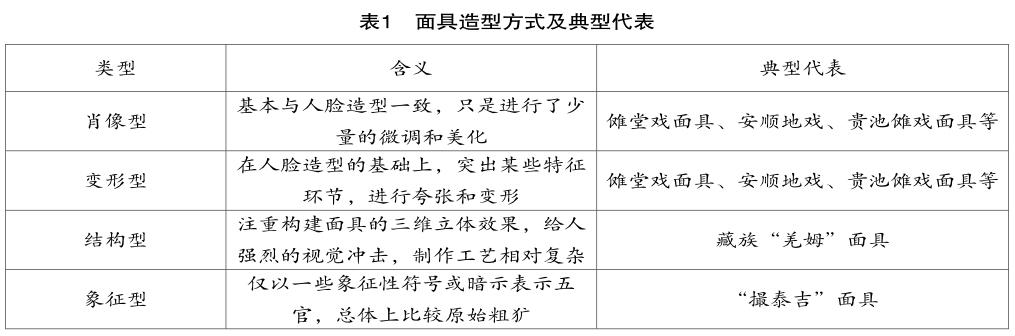

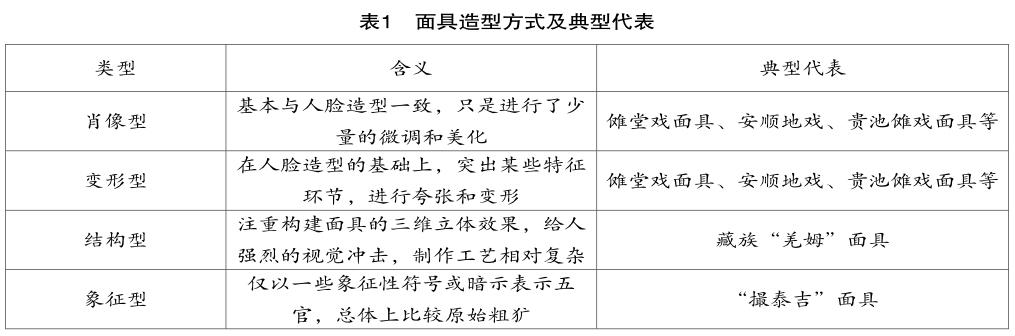

面具按照造型方式可以分為以下幾種:

安順地戲是肖像型與變形型面具的典型代表,即在安順地戲面具造型中注重人臉造型基礎,在此基礎上根據角色需要進行微調或者夸張變形。人們在面具塑造的同時也在塑造另一個自我,另一個超越現實社會具有象征意義的自我,面具的藝術造型象征性可以通過改變人本身得以實現。安順地戲面具種類繁多、造型多變,形象生動且又詭秘,安順地戲的表演形式與曲目類型與它所處的文化社會背景、文化厚度以及人們的喜愛密切相關。自古以來,中國文化中無比崇尚天、地、人,這是一種骨子里的宗教感情,是無處不在的,中國文化對于文化與形式的認識,強調二者的關聯統一,因而具有強大的生命力。安順地戲中不僅人物的性格鮮明,且與劇本之間結合的十分貼切,有些形象還會給人造成較為強烈的視覺沖擊,展示出一個古老文化的藝術魅力。

4.2 文化內涵

4.2.1 地戲“尚武”的風格是特定歷史情景的再現

地戲的劇目全是武戲,沒有文戲,沒有言情戲,更沒有諸如《水滸》之類的反戲,全部是表現我國古代歷史上的征戰故事。同樣,地戲演出過程更多的是打斗情節。這與屯堡人的先輩們忠君報國的軍旅生涯有很大的直接關聯。

地戲的“尚武”特點表現在:一是在內容上地戲全是武戲,所扮演之“神”大都是演義化的歷史人物。二是從表演技術上看側重在“跳”,如九溪小堡《四馬投唐》有“刁槍”“抱月”“避棍”“踩叉”“沖槍”“頓槍”“雞爪”等武打套路。三是從唱法上看,聲腔高亢,沒有聲氣綿綿的文戲風格。“儀式的影響……程式、象征、音樂、環境等諸多因素渲染而成的特殊氛圍構成了對官兵身心的整體震撼,能夠迅速有效地將官兵的熱情激發得空前高漲。”“ 軍事活動的特殊性決定了軍樂的特點必然是激越多于柔媚,高亢而不低迷” 。四是從面具來看,地戲面具分為文將、武將、老將、少將、女將五類,沒有神魔鬼怪那樣的面具,沒有儺戲面具那樣猙獰、恐懼,全是“歷史”上涌現出的帝王將相,用村民的話說“在歷史上是有根有據的”。

4.2.2 地戲內蘊的“忠義”指向,深刻地影響村民的價值評判

地戲的展演過程中,強調“忠義”二字,強調為大家所認可的正統的皇權體系及其權力的代表,是其鮮明的價值指向。比如九溪的三堂地戲,小堡《四馬投唐》強調要忠于李唐天下,大堡《封神》要忠于玉皇地位,后街《五虎平南》要忠于趙宋江山,其他村寨的地戲都有類似強烈的傾向性特點。

通過地戲形式來展演歷史,賦予古代帝王將相“神”的形象,使人的世界與神的世界直接相通,借“神”說人,借“神”說事,實現人神的共同在場,使人有敬畏之心,使人自覺地去履行好人間的規范。用恩格斯的話講:“一切宗教都不過是支配人們日常生活的外部力量在人們頭腦中的幻想的反映,在這種反映中,人間的力量采取了超人間的力量的形式。”

戲劇歷來是統治者灌輸其意志而又為一般人易于接受的形式,對于王朝的統治者來說,這很自然地將以儒家思想為主體的帝國政治意識灌輸進去,培養忠誠意識。“所有儀式都承擔傳遞意義和制造效果的功能,可能其中一種在特定的儀式中更為重要。儀式的目的都在于生存、確立、再造和重申既定的價值和秩序,既為當下的行為提供模式,也為將來的行為提供方向。”“儀式政治傳遞的重要價值是社會的權力本位、政治的官本位和社會成員的義務本位,其核心是專制王權和等級制。”

4.2.3 地戲隱含“等級”的觀念,內化了村民的秩序意識

屯堡原來是明代駐軍的地方,從明代到清代康熙年間,三百多年軍旅文化的影響及其后的制度習慣、文化習慣的延伸,有嚴格的等級秩序是自然之事。年復一年在村中上演古代帝王將相的征戰故事,實際上又在重復以往的等級秩序,這固化了村落內部秩序,使村民與村落達成了一個涂爾干所講的“機械團結”的社區。

地戲演出的內容一方面強化了內部“等級”秩序,將國家的主導價值滲透進村落;另一方面,村民接受了國家的主導價值,也提升了地戲在村民中的地位。用九溪顧之淵、王厚福等等人的話說“跳地戲的人家,人都要正點兒,是書香人家。大家是很尊重的。”以前地戲的傳承就像屯堡軍人的軍籍一樣是世襲的,是不傳外人的,跳地戲的人家更受人尊重。而今天受電視等媒體的影響,再加上家庭小型化的現狀,只要愿意學跳地戲的都可以來,才使其神秘性淡化。“把人類社會的等級秩序在儀式上表現出來,并通過儀式賦予它與自然秩序一樣的權威和合理性,這樣,儀式就有了特殊的意味。”正是通過地戲這樣的儀式性展演,使跳地戲之人成為國家主導價值在村中的代表者,強化了他們在村中行為的合法性地位。“ 以禮儀即一套象征意義的行為及程序結構來規范、調整個人與他人、宗族、群體的關系,并由此使得交往關系‘文化,和社會生活的高度儀式化。”也因為如此,各知其位,各就其事,才使村落人群構成一體。

4.2.4 地戲呈現“歷史”的信息,也使村民保持著對“歷史”的記憶

地戲對賢君明主、忠臣良將“歷史”的表演,使屯堡人世世代代保持著對國家歷史的社會記憶。屯堡人對歷史的了解并非來自課堂、來自書本,更多的是從地戲等村落傳統形式的教育中掌握的。受教育程度不高的村民,卻了解中國歷史上的王朝更替、社會興衰,知道戰爭史實、英雄人物,知道戰爭與和平、謀略與奸術,知道歷史掌故、倫理道德。正是在村落文化長期的“濡化”過程中,使他們建構起自我認為的“歷史”,保持對國家“歷史”的恒久的社會記憶。盡管這些“歷史”可能不完全是歷史學家認為的“歷史”,但對于屯堡人而言,因被地戲演繹的“真理”所折服,卻相信它是地地道道的“正史”。九溪村民張世福說:“隋唐演義是很真實的歷史,秦王得人心,受到大家的擁護。我跳秦王,平時做事情倒不敢說像秦王,但我不斤斤計較,這樣人家才會擁護,這幾年好像我做哪樣事情都還是順當。”張世福不僅認為隋唐演義是真實的,而且自己的行為也有點受秦王影響,自己辦事情都比較順利,實際上更認同他們所跳的“歷史”的真實性。

4.3 社會功能

不論是王朝的改變,還是家庭的婚喪嫁娶,都離不開儀式表演。安順地戲作為重要的藝術表演儀式,對于社會有著直接或間接的作用,影響人與人、自然以及神之間的關系,維護社會的和諧。

安順地戲的社會功能首先是其社會調和功能,在古代,鄉民之間的內部矛盾不斷,人們在祈求幸福安康、風調雨順的同時,也盼望著家族興旺和睦。然而日常生活中人際關系繁瑣,必須借助祭祀和節日調節內部人們關系。無論是村鎮、宗族還是戲班子、寺廟,都通過這些儀式整合社會關系,在面對共同的信仰時,社會組織中的成員能夠拋棄個人矛盾,追尋集體的共同利益,從而使得成員的關系融洽,社會結構更為穩固。安順地戲可以看作是安順當地人的社會活動,具有顯著的文化特色。例如在其曲目《三國》《封神》《薛仁貴征東》《精忠傳》多為武打曲目,表現了當時人們對于力量的崇拜,對于正義的追逐,使人們在面臨外敵以及天災人禍時能夠團結一致,共同抵抗。

安順地戲另外的社會功能體現在教化功能上。在文化水平落后的農村,僅僅靠文字進行文化信息的傳播并不現實,而通過安順地戲的表演,寓教于樂,更適合文化程度不高的群眾,起到認知社會的功能。首先是知識傳授的功能,安順地戲中多為金戈鐵馬的戰爭曲目,因此除了特定的宗教含義之外,還起到了教導人們報效國家的作用,形成“國家興亡匹夫有責”的社會意識。其次可以規范社會行為,傳統社會的政治控制一方面為行政管理,另一方面就是根據倫理道德規范的自治行為管理,因而安順地戲中所提倡的忠孝節義也是安順民間生活中的應有之義,人們在觀看的同時可以受到精神的洗禮,同時曲目中對惡人的懲治也使得人們意識到壞人終將會被懲罰,除了宗教的信仰外,人們對于社會正義產生信心,規范社會行為。

最重要的是安順地戲的心理調適作用,在古代,人們生活條件比較差、生產力低下、自然環境惡劣、物質資源匱乏、疾病瘟疫高發,人們長期處于不安全感中,現實的無助使得他們迫切需要心理的釋放。在參加儺儀的過程中,人們會自我暗示得到了神靈的保佑,獲得內心的平靜,成為人們的精神支柱。古代人們認為,只要按照祖宗傳承下來的儀式虔誠進行儺戲,便能實現人類與神靈之間的聯系,讓神靈感受到人們的虔誠,從而保佑人們逃離不幸與苦難,帶來幸福與平安。隨著儺戲的發展,原始的悅神功能逐漸弱化,而悅人功能不斷增強。

總 結

隨著社會的進步與時代的發展,人們的思想觀念也發生了巨大的變化。安順地戲與江南儺舞、安徽儺戲有著淵源關系而又獨具特色,是在特定的歷史背景和防御周邊土著反抗的環境中,成了屯堡村民娛人娛神的戲劇藝術。安順地戲的獨特性和唯一性廣受海內外人士關注,曾造訪法國、西班牙、韓國、日本、新加坡,多次到香港、臺灣、北京、上海演出,深受歡迎,被譽為“中國戲劇活化石”“中國戲劇歷史博物館”,是研究戲劇發生學、人類學、宗教學、民俗學、美學、歷史學、語言學等學科的活材料。安順地戲的戲劇人類學藝術特征研究,有利于增強人們對于安順地戲的了解,對安順地戲藝術的學習、傳承以及弘揚有著十分重要的作用。

(責任編輯:劉小紅)

參考文獻:

[1]沈福馨. 貴州安順地戲和地戲臉子[J]. 貴州大學學報(藝術版), 2003(01).

[2]楊嘉銘. 屯堡文化中的耀眼光點——安順地戲及其面具制作技藝的田野考察[J]. 西南民族大學學報:人文社會科學版(9期).

[3]陳忠松. 論安順地戲唱本的編創方式——拆大傳[J]. 福建藝術, 2017(4).

[4]郭振華, 白晉湘. 安順地戲的武術文化解讀[J]. 體育學刊, 2013(6).

[5]張曉艷. 貴州安順地戲音樂淵源與流變[J]. 貴州民族研究, 2009(03).

[6]謝征. 淺談貴州安順地戲藝術特征——兼談江西弋陽腔對安順地戲形成和發展的影響[J]. 電影文學, 2007(24).

[7]帥學劍. 安順地戲面具雜談[J]. 安順學院學報, 1996(1).

【基金項目】2020年云南省教育廳科學研究基金項目“云南昭通端公戲與貴州安順地戲的跨地域文化比較研究”(項目編號:2020J0449)

——鄉村儺戲