中國“三農”問題焦點的轉型:從粗放式發展到可持續發展

李咪 王成新

摘 要:在我國社會主義現代化進程中,“三農”問題一直貫穿其中,未來也是備受關注的重要問題。當前,我國農民問題從溫飽向發展轉型,農業問題從數量向質量轉型,農村問題從穩定向和諧轉型,可持續發展成為新時期“三農”問題的焦點。為破解新問題,打通奔向“中國夢”的康莊大道,需切實認識“三農”問題焦點的轉型,從新“三農”問題切入,做好政府宏觀調控與市場機制的有效銜接,以實現物質需求滿足和精神需求的同步為出發點,選擇正確的途徑,堅持新型城鎮化和新型農村建設的同步發展。

關鍵詞:“三農”問題;轉型;可持續發展;新型城鎮化

中圖分類號 F323 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2020)13-0001-05

Abstract:In the process of socialist modernization in China, the issue of“agriculture,rural areas and farmers” has been carried out in the future,and it is also an important issue of concern in the future. At present,the problem of Chinese farmers is changing from food and clothing to development,the transformation of agricultural problems from quantity to quality,the transformation of rural problems from stable to harmonious.The sustainable development has become the focus of the “three agriculture” in the new period.To solve the new problems and get through the “China dream” of the broad road,need to effectively understand the "three agriculture" problem focus transformation.With the new “three rural” issue as the starting point,to ensure that the government macro-control and the effective link to the market mechanism to achieve material demand spiritual needs of the synchronization as the starting point, choose the right way to adhere to the new urbanization and new rural construction of the simultaneous development.

Key words: “Three agriculture issue”; Transformation; Sustainable development; New urbanization

我國“三農”問題來由已久,中國作為農業大國,農民占總人數的50%以上,早在1萬年前,農業和農民就已在中國出現,農村隨后產生。文明形成后,古代中國史書典籍中曾多次出現“三農”相關內容。歷史上的“三農”問題在改朝換代中被不斷積累,發展成了近代重要的社會問題之一。自新中國成立以來,黨和國家就一直非常關注農業問題。中共十一屆三中全會指出,要在經濟上充分關心農民的物質利益, 在政治上切實保障農民的民主權利。改革開放后“三農”問題被正式提出,“三農”一詞最早是于1996年由溫鐵軍教授提出并闡述其概念[1-2]。2003年,政府正式將“三農”問題寫入工作報告,從2004年的《中共中央國務院關于促進農民增加收入若干政策的意見》,2005年的《中共中央國務院關于進一步加強農村工作,提高農業綜合生產能力若干政策的意見》,到2006年《中共中央國務院關于推進社會主義新農村建設的若干意見》,2010年《中共中央國務院關于加大統籌城鄉發展力度 進一步夯實農業農村發展基礎的若干意見》,以及2014年《關于全面深化農村改革加快推進農業現代化的若干意見》,均對農民和農業問題進行了剖析。習近平總書記提出全面建成小康社會,共享幸福夢、美麗鄉村生態夢和現代農村強農夢的美好中國夢正是建立在“三農”的發展前提下[3],中國作為一個擁有9億農民的農業大國,解決好“三農”問題是實現全面建成小康社會目標的關鍵所在。

通過中國知網查搜索以“三農”+“問題”為主題的學術論文,可以發現一個規律,近30年來,關于這方面的文章在逐步變化。改革開放后,“三農”的相關文章逐步出現,1993年起每年都有相關文獻發表,2002年時“三農”論文趨勢陡升,代表學者越來越重視對“三農”問題的研究;至2004年“三農”相關研究達到頂峰,而后又呈下降趨勢。隨著連續出臺的相關政策,過去的“三農”問題在一定程度上得到了較好的解決,雖已取得一定成效,但在全球經濟化的新時代下,“三農”問題焦點發生轉型,更深層次的“新三農”問題得以凸顯,并被人們所熟知。因此,把握時代大勢,回應實踐要求,在當前背景下探討“三農”問題并尋求其焦點轉型,具有非常重要的意義[4]。

1 “三農”問題焦點發生歷史性轉型

中國舊“三農”問題的實質主要表現在:(1)農民方面:中國農民數量多,解決起來規模大。(2)農業方面,中國的工業化進程單方面獨進,“三農”問題積攢的時間長,解決起來難度大。(3)農村方面:中國城市政策設計帶來的負面影響在短時間內凸顯,解決起來更加復雜[5]。時至今日,“三農”問題依然存在,但隨著工業化和城鎮化的發展,其所關注的焦點已在潛移默化中發生了轉型。

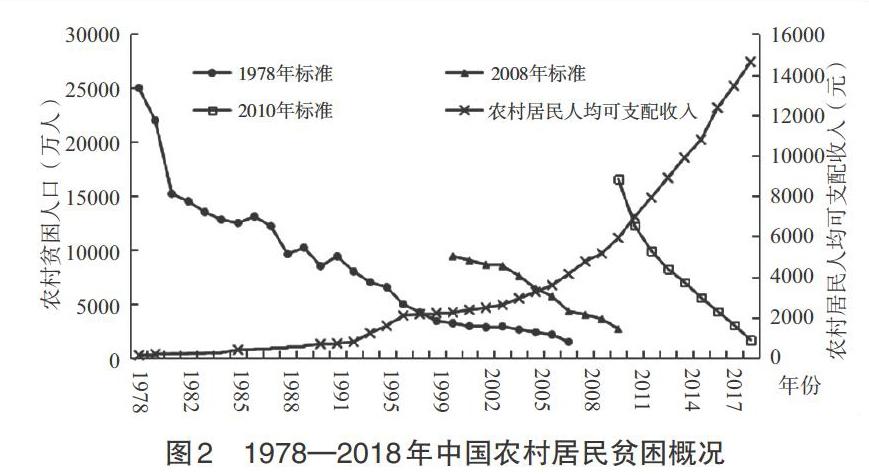

1.1 農民問題從溫飽轉向發展 自改革開放以來,中國實施的農村反貧困措施在世界范圍內取得了重大成果。貧困人口方面,2001年中國政府在其發表的《二零零零年中國人權事業的進展》白皮書中表示,我國農村貧困人口已于2000年底基本解決了溫飽問題[6]。1978年,我國農村貧困人口(1978年標準)共計2.5億人。2011年,國家新設定貧困線為2300元,貧困人口總量看似有巨大的漲幅,實則仍呈下降趨勢,至2018年已下降至1660萬人。農村貧困發生率由1978年的97.5%降至1.7%(2018)。農民人均可支配收入也在日漸上升,由1978年的133.6元增加至2018年的14617元(見圖2)。

生活質量方面,農民基本生活得到保障。根據國家統計局數據,農村居民消費水平由1978年的138元上升至2018年的13689元。我國新型農村社會養老保險試點工作于2009年開始實行,至2012年新農保已基本實現制度全覆蓋[7]。2014年4月25日發布的《關于提高2014年新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險籌資標準的通知》宣布,各級財政對新農合和居民醫保人均補助標準在2013年的基礎上提高40元,達到320元,其中農民個人繳費標準在2013年的基礎上提高20元[8]。農村衛生技術人員由1980年的每千口人配備1.81名增至2018年的4.6名,農村執業(助理)醫師由每千口0.76名增至1.80名,農村注冊護士由每千口0.20名增至1.8名。

農民問題焦點向發展轉型。1978年農村就業人數為30638萬人,至1997年達到巔峰,為49039萬人,而后卻又逐年下降,至2018年農村就業人數已降至34167萬人。這是由于快速城鎮化導致耕地流失使數千萬農民失地,且農村經濟體制改革極大地促進了農業生產力的進步, 把一部分農民從土地上解放了出來。農民收入有了一定提高,貧困率越來越降低,開始追求個人的發展[9]。這些農民流轉于城市與鄉村,成為城鄉兩漂的農民工。但農民難以改變固有的農業思想觀念及生活方式,無法適應現代化、產業化、商品化生產方式和城市化生活,致使農民問題向農民身份轉換、農民的權益保障和城鄉收入差距等問題轉型[10]。

1.2 農業問題從數量轉向質量 農業問題是社會主義國家共有的問題,歷史上,前蘇聯和其他社會主義國家糧食和農產品短缺問題一直未能很好地解決。改革開放以來,國家領導人極度重視務農,一直致力于改革農業政策,提高糧食產量。期間,農產量雖不是直線上升,但總趨勢良好,整體呈不斷上升發展。至今,農業糧食產量在保證有效供給的問題上已基本得到了解決。據統計,1978年中國農業總產值為1117.5億元,耕地灌溉面積44.965萬km2。主要農作物中,稻谷播種面積34.421萬km2,產量13693萬t;小麥播種面積29.183萬km2,產量5384萬t;玉米播種面積19.961萬km2,產量5594.5萬t。農產品中糧食人均產量319kg,棉花為2.3kg,油料5.5kg。至2018年,中國農業總產值為64734.0億元,耕地灌溉面積68.272萬km2。主要農作物中,稻谷播種面積30.189萬km2,年產量21212.9萬t,小麥種植面積24.266萬km2,年產13144.0萬t;玉米播種面積42.13萬km2,年產25717.4萬t;谷物播種面積共計99.67萬km2。農產品中糧食人均產量472kg,棉花4.4kg,油料24.7kg,豬牛羊肉共46.8kg,水產品46.4kg。

農業問題焦點向質量轉型。當前,中國正面臨著要用僅占世界7%的耕地養活占世界21%人口的壓力。改革開放至今,主要農作物播種面積變化不大,甚至減少,但糧食產量翻倍,可看出,我國農業結構由過去糧食短缺、供不應求轉變為供求平衡、富有余糧的格局,過去單純追求產量增長的生產方式已不符合時代潮流。糧食產量問題雖已解決,但優質的農產品數量卻嚴重短缺。黨中央于2020年1月5日發出21世紀以來的第17個指導“三農”工作的中央一號文件:《中共中央國務院關于抓好“三農”領域重點工作確保如期實現全面小康的意見》,其中強調要保障重要農產品有效供給和促進農民持續增收。中國農業問題已由過去的追求數量轉型為追求農產品質量及安全。農業基礎設施得到改善,各種新型農業形態紛紛出現,品質農業現已被放入政府工作中統籌推進,中國農業發展進入新的階段。

1.3 農村問題從穩定轉向和諧 我國農民溫飽問題得以解決,貧困率越來越降低,農業開始轉向追求質量的發展方向,農村建設取得了舉世矚目的成績。改革開放后, 隨著城鄉經濟建設的發展,農村各項基礎建設事業發展起來,例如道路和水利建設、教育普及化、綠地綠化、鄉鎮企業建設等。1978年,農村用電量僅253.1億kWh,至2018年已達9358.5億kWh。同年,中國共有鄉鎮級區劃39945個,通硬化路鄉鎮和建制村分別達到99.64%、99.47%,建制村通客車率達到96.5%,農村公路總里程共計405萬km。我國農村發展取得了歷史性的進步,但新形勢下我國農村仍面臨著新的挑戰,農村空心化加劇,傳統文化受到侵蝕,環境問題嚴重。如何協調個人與農村之間、農村傳統文化與現代化之間、農村經濟建設與環境保護之間的關系,實現農村和諧發展,是建設現代農村的新問題。

2 可持續發展成為新時期“三農”問題的焦點

“法與時轉則治,治與世宜則有功。”新形勢下解決“三農問題”的焦點轉型,轉變其解決思路,既要堅持過去行之有效的制度和措施,也要結合新的時代特點與時俱進,拿出新的舉措。對于現代農村居民、農業科研機構及農村相關政府職能部門來說,實行“三農”的可持續發展是三農問題的新焦點。

2.1 農民的可持續發展是根本 中國是一個農民基數大、地域廣闊的社會主義大國。把握農民問題的變化和轉型,完成農民身份的順利轉換,維護保障農民權益,縮小城鄉收入差距,實現農民的可持續發展,是解決新時期“三農”問題的根本。我國實行的城鄉二元制戶籍管理制度、現行的土地政策、農村教育理念及農民傳統的務農思想,導致了新農民問題。主要表現在以下幾個方面:(1)農民與城鎮居民之間存在一定的身份認同邊界,多由現有的戶籍制度造成的[11]。加之農村生活與現代化城市之間差距較大、社會人際交往模式等均不相同,使農民對城市沒有歸屬感,造成了農民身份轉換困難。(2)農民進城后,相關社會保障和公共服務未能及時跟進。農民在子女上學、城鎮醫療保險、居住環境等問題等方面與城市居民均具較大差異。(3)農民職業與生活上的穩定,城鄉收入差距大。現行土地制度使分散的家庭經營難以形成規模經濟,直接導致了農民普遍貧困。再者,農業是農民唯一具備的技能,在城市中就業一般只能選擇體力活,加之城鄉之間經濟發展不平衡,使收入差距拉大。

2.2 農業的可持續發展是基礎 新中國成立以來,農業粗放式的增長方式對資源環境承載力造成了極大的破壞。為此,黨的十八大對“三農”工作部署了新的任務,即構建新型農業經營體系,加快發展現代農業[12]。作為世界上人口第一的國家,為提高農業供給體系的質量和效率,要求我國既要充分利用國際資源和國際市場,更要加快自身的農業現代化建設。因此,實現農業的可持續發展是解決新時期“三農”問題的基礎。農業可持續發展是可持續發展概念在社會、生態、農業和農村經濟等領域的體現[13]。我國農業面臨著自然災害頻發、人口基數較大、農業資源環境承載容量急劇下降以及地少水缺的自然條件約束等多重挑戰,僅依靠傳統農業,無法維持農業可持續發展的資源基礎,必須轉換農業發展方式,構建新型農業經營體系,實行農業的可持續發展,這既符合我國地少人多、要同時兼顧國內與國際農業發展環境的復雜國情,又可全面提高農產品的質量、實現農業發展的質的飛躍。(1)實現農業從總量到結構的轉變。中國農產總量已達到要求,現階段應加快中國農業現代化進程,實現三大產業協調發展。做好從“總量”到“結構”的有效轉變,堅持建設新型農業經營體系,優化調整農業結構,提高農業生產的組織化程度。(2)實現農業從低效到高效的轉變。為滿足農業對質量的需求,把過去無效的、低效的供給通過優化供給架構,深入了解消費需求,逐漸變成有效的、高效的供給。精準把握對農產品的需求,滿足現代農業對質量的要求。(3)實現農業從低端到中高端的轉變。過去的農業生產中,傳統農業為主要生產模式,相對低端的生產占據主要比例。隨著農業現代化的深入發展,使用現代農業機械進行農作生產,讓農業生產從低端走向中高端,是農業機械化快速發展與農業可持續發展的有力支撐。

2.3 農村的可持續發展是載體 開展美麗鄉村建設,解決農村新浮現的問題,實現農村的可持續發展,是解決新時期“三農”問題的載體。國家戰略的著力點自然而然地落在了新農村建設上[14]。在加快發展現代農業的背景下,農業現代化的飛速發展和不可持續的生活方式對農村環境產生了極大的破壞,青年人口大量流出,農村發展與生態環境的矛盾日益突出,農村傳統文化遭到侵蝕。(1)空心化問題顯著。隨著城市化的快速發展,城市為大量農民工提供了工作,農村青壯年勞動力大量流出,村內老人、婦女和兒童比例上升[15],致使政府各項政策無法有效貫徹實施,農村村落結構和社會形態開始一步步走向分化和衰退,農村空心化問題逐漸浮現。(2)文化侵蝕嚴重。隨著農村人口的流出和市場經濟的深入,農村固有的農家生活文化受到侵蝕與改變。原有的鄉村空間、農作時間長期養成的習慣與城市生活所具有的“神圣、安全和繁忙”三大價值[16]產生碰撞并逐漸被取代,土地所賦予農民的獨特文化迅速流失。(3)環境亟待保護[17]。農民在從事農業、工業生產活動及日常生活中破壞和污染了農村生態環境。主要表現為,農業生產中農用化學物質的污染,如農藥、化肥超標等,以及污水不當排放;過度開發農田造成的土地退化和土地荒漠化;農村亂搭亂建,破壞農村屋舍外觀。

3 “三農”可持續發展的途徑探索

為實現“兩個一百年”奮斗目標、實現中華民族偉大復興中國夢,我們應堅持以人民為中心的發展思想,統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局,堅持創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,努力提高發展質量和效益,不斷提高人民生活水平,堅持繼承和創新的有機統一,從我國仍處于并將長期處于社會主義初級階段這個基本國情出發,不斷研究新情況、總結新經驗、解決新問題[18]。習近平總書記在此背景下構造了指引農村發展的“三農”夢,總書記提出的全面建成小康社會的共享幸福夢、美麗鄉村生態夢和現代農村強農夢,均是在科學研判“三農”發展趨勢的前提下勾勒的。為此,解決當下新“三農”問題,探索“三農”可持續發展途徑,對于新時期全面建設社會主義、共筑中國夢具有重要的理論價值與實踐意義。

3.1 政府宏觀調控與市場機制的有效銜接,是“三農”可持續發展的機制保障

3.1.1 加強農業供給側的改革 我國農業需要進行一場品質革命來促進真正有效的農產品供給的形成。2016年發布的一號文件提出,在農業現代化的發展中,要加大創新驅動力度,推進農業供給側結構性改革,加快轉變農業發展方式,保持農業穩定發展和農民持續增收,走產出高效、產品安全、資源節約、環境友好的農業現代化道路[19]。推進農村環境綜合治理是實施農業供給側結構性改革和生態文明建設的必然要求,這要求我國不僅僅需要調整農業種植結構,追求綠色可持續發展,還需要轉換生產方式,重塑整個產業鏈[20]。

3.1.2 革除城鄉二元結構 創新戶籍制度,打破城鄉二元結構格局,建立城鄉統一的戶口登記制度,剝離戶籍制度對公共福利的限制,有序推進農村人口市民化,使公民獲得統一身份,實現城鄉協調、一體化發展;提高農村居民收入,縮短城鄉貧富差距,拓展農民就業途徑;健全農村居民保障機制,在解決農民身份轉換問題的同時增加其財政補貼收入、宏觀調控,減少農民收入風險。

3.1.3 解決土地流轉與規模經營難題 土地流轉制度是由政府牽引、市場機制主導的城鎮化道路上的主要代表。農村土地承包經營權的流轉是打破城鄉二元結構的有效方法之一[21]。為此,我國需制定專項政策大力扶持規模經營與土地流轉,使市場在農業資源配置中起決定性作用;有針對性的給予農戶相關補貼優惠,激勵農民參與到土地流轉中來;不斷優化和完善土地流轉的政策制度及后續系列相關服務,加強市場監管,為土地承包權流轉提供法律保障。

3.2 物質需求滿足和精神需求的同步,是新時期“三農”可持續發展的基本出發點 農民是“三農”問題的根本,解決農民的物質需求和精神需求,是“三農”可持續發展的基本出發點。因此,要完善農村基礎設施建設,滿足農民物質需求。農村基礎設施建設尚不完善,子女讀書、看病就醫、社保補貼等問題仍是農民幸福生活的阻礙。需推進城鄉兩地的基礎設施和服務均等化發展,讓廣大農民群眾都享受到現代化成果,著力改善農村中小學基礎設施建設、加大師資力量投入,簡化看病流程、完善醫療設施,健全農村社會保障體系。推進文化、教育建設,同步農民精神需求。農村文化是農民日常生活的重要精神寄托,要在保護傳統文化的前提下加強農村文化建設,促進城鄉資源互動流通,鼓勵農民通過不斷學習來提升自我文化涵養、豐富內心精神世界,以此給予農民發展的思維[22];加強農民職業教育,培訓農民職業技能,幫助農民正確認識自身職業,只有讓“農民”成為了一項正式的職業,才能吸引配備專業知識技能的優質勞動力進行農業生產活動[23]。

3.3 新型城鎮化和新型農村建設的同步,是“三農”問題的有效切入途徑 黨的十八大中明確提出建立美麗中國,打造美麗鄉村。新型城鎮化有助于打造新型美麗農村,貫徹生態文明建設方針。發展新型城鎮化和建設新型農村是解決“三農”問題、實現“三農”可持續發展的必經之路[24]。

3.3.1 新型城鎮化 中國正在逐步從一個農村人口占絕大多數的農業大國,進入城市人口占多數的工業大國。2014年,中共中央、國務院印發的《國家新型城鎮化規劃(2014—2020年)》強調,我國已進入城鎮化深入發展的關鍵時期,中國城鎮化率達54.77%。該規劃明確提出緊緊圍繞全面提高城鎮化質量,走以人為本、四化同步、優化布局、生態文明、文化傳承的中國特色新型城鎮化道路。而其前提則是準確研判城鎮化發展的新趨勢、新特點,妥善應對城鎮化面臨的風險挑戰。由此可知,在城鎮成為中國國民的主要居住地和工作區域的大背景下,如何讀懂城市成為時代的主旋律。

3.3.2 建設美麗中國鄉村,大力推進新型鄉村的建設 應創新完善農村社會管理制度,提高鄉村治理績效,以推進社會主義新農村建設的健康發展;由內而外,自上而下打造農村內涵,而不是僅做好“面子工程”,形成有機、有效的治理體系,整治破敗的殘磚敗瓦,為構建和諧鄉村打造穩固的基礎;隔絕近郊一些農村“藏污納垢”的現象,促進農村人居環境和農田環境的提升,改善農村衛生條件,科學合理的進行開采、種植,在以保護生態環境為首位的前提下發展農村經濟,促進農村經濟的可持續健康發展。

4 結語

我國“三農”問題已由過去的粗放式發展轉型為可持續發展,集中體現了當前我國農業、農村和農民的發展現狀,關乎未來我國區域乃至整體經濟社會的可持續發展,是全面建成小康社會,實現中華偉大復興中國夢的關鍵。其中,農民的可持續發展是根本,農業的可持續發展是基礎,農村的可持續發展是載體。其核心就是以農民的可持續發展為根本,實現城鄉一體化,完善基礎設施建設,推進文化教育進程;以農業的可持續發展為基礎,保持農產量達標的同時追求產品質量,構建新型現代化農業以保護農田環境;以農村的可持續發展為載體,打造美麗鄉村夢,用現代技術去改造農村面貌。總而言之,農民、農業、農村3個方面缺一不可,要明確“三農”問題的重要地位,依靠政府的力量與民眾的配合,實現制度的改革和政策的聚焦,讓我國農民更富,農業更強,農村更美。

參考文獻

[1]溫鐵軍.“三農”問題是怎樣提出的[J].學理論,2004(9):8.

[2]溫鐵軍.中國的問題根本上是農民問題[J].北京黨史,2004(4):6-7.

[3]韓喜平,孫賀.習近平“三農”發展的中國夢略論[J].理論學刊,2015(11):4-10.

[4]楊依山,王偉萍.金融制度創新實現“鄉村振興”的機制研究[J].經濟問題,2020(4):86-94.

[5]滕王慧.“三農”問題與城市化發展——以廣西農村為例[J].財經問題研究,2016(S1):85-87.

[6]邢成舉,趙曉峰.論中國農村貧困的轉型及其對精準扶貧的挑戰[J].學習與實踐,2016(7):116-123.

[7]黃睿.新型農村社會養老保險對高齡農民家庭消費的影響——基于2011~2013年CHARLS數據的研究[J].經濟體制改革,2016(6):84-92.

[8]尹深,唐述權.新農合補助標準和個人繳費分別提高至320元、90元[EB/OL]. http://politics.people.com.cn/n/2014/0527/c1001-25072365.html,2014-05-27.

[9]陸學藝.中國“三農”問題的由來和發展[J].當代中國史研究,2004,11(3):4-15,125.

[10]李培文.中國現代化進程中農民身份轉化面臨的困境與出[J].農業現代化研究,2001,22(5):257-262.

[11]鄭杭生.當代中國城市社會結構:現狀與趨勢[M].北京:中國人民大學出版社,2004:333.

[12]陳錫文.構建新型農業經營體系 加快發展現代農業步伐[J].經濟研究,2013,(2):4-6.

[13]徐清海,張朝華,鄒小娜,等.農業可持續發展面臨的八大焦點問題——來自廣東山區的證據[J].農村經濟,2012(8):106-109.

[14]薛蒙林.剖析“三農”問題的內外部邏輯——“三農”問題的實質及解決之道[J].農村經濟,2013,(1):104-108.

[15]程瑞,陳宇航.淺談三農問題與我國農村的未來發展[J].中國集體經濟,2017(4):2-3.

[16]喬爾·科特金.全球城市史[M].王旭,譯.北京:社會科學文獻出版社,2010.

[17]李靖,劉圣中.“新三農”問題的表現、成因及解決對策[J].理論導刊,2016(10):70-75.

[18]關于新形勢下黨內政治生活的若干準則[N].人民日報,2016-11-03(005).

[19]鄭風田.推進農業供給側改革 建設美麗鄉村——今年中央一號文件的四大亮點[J].價格理論與實踐,2016(1):26-29.

[20]桂義祥.堅持以新發展理念引領“三農”工作 堅決打贏農村環境綜合治理翻身仗[N].撫州日報,2017-03-08(A01).

[21]阮騁,陳夢鑫.新型城鎮化背景下的土地流轉政策研究——以成都市萬春鎮流轉模式為例[J].城市發展研究,2014,21(3):61-65,71.

[22]鄧大才.改造傳統農業:經典理論與中國經驗[J].學術月刊,2013(3):14-25.

[23]林星,吳春梅.習近平“三農”思想分析——基于十八大以來習近平系列重要講話精神的解讀[J].華中農業大學學報(社會科學版),2016(4):67-74,130.

[24]周琳琳.新型城鎮化背景下解決三農問題的途徑研究[J].農業經濟,2017(1):18-20.

(責編:張宏民)